用于海洋平台/岛礁的噬风吞浪发电装置的制作方法

1.本实用新型涉及海洋平台和岛礁的抗风浪技术以及发电技术领域,特别是一种用于海洋平台和/或岛礁的噬风吞浪发电装置。

背景技术:

2.我国作为一个海域面积广阔、岛屿众多的国家,且岛屿呈现小岛多、大岛少,无人岛多、有人岛少,缺水岛多、有水岛少的现状,在现有众多岛屿中有超450个的岛屿有人居住或已开发。从已开发的岛屿的发展来看,岛屿发展缓慢且相对不稳定,主要原因是产业不发达且单一,受能源及资源短缺所制,至今在所知的大部分岛屿、礁石或海洋平台上,无法像陆地一样建设中大型发电厂,大多采用柴油发电机供电为主,也有采用光伏储能的方式供电,但供电依旧短缺,无法维持企业、工业或产业的发展,而且海岛用电成本远高于陆地用电,相较于内陆投资收益来说得不偿失,进一步,岛礁尤其是小型微型岛礁受风浪冲蚀不太稳定。

3.对于“无风三尺浪、有风浪三丈”的海洋来说,海洋风浪使得常规海洋平台及移动式海洋平台的建设投资巨大、建设周期长,同时,海洋风浪亦常对岛礁人类生活和生产造成各种困扰,使得港口、码头和部分岛礁岸边不得不建设防浪堤,以抵抗大风大浪对船只、建筑物产生较大的冲击。至今,人们釆用的海洋平台和岛礁的抗风浪技术是筑堤、设坝、或高强度钢结构的物理抵抗风浪方式。

4.海洋风浪在给人类生产生活造成困扰的同时,海洋风浪亦蕴涵着巨大的取之不尽的天然能源,亦可能为人们提供无穷尽的绿色低碳能源,因此,国内外科技工作者在海洋能源技术获取上进行了大量的研究实践,取得了较多成果,综合已有研发成果或报道可概括为单纯的海洋风力发电和单纯的波浪能发电/浪涌发电,采用的技术方案是单纯的海洋风力发电和波浪能发电/浪涌发电装置独立发电再并网,如现行代表先进技术水平的鹰式波浪发电装置和振荡水柱式波浪发电装置,这些技术装置虽运行较稳定且可以发出数十千瓦的电能,但仍然存在着区域限制严重,需选择相适宜的安全区域,且设备复杂、体积大、风浪能的捕获效率低,需要船舶作为载体投资大且抗风浪能力受限等问题,更为严重的是其电能的功率数量级的提升仅能靠成倍的增加整体化设备,扩展性较差。

5.人们在海洋平台上或岛礁上工作和生活过程中,总期望可以大幅削减海洋风浪对工作、生活区域产生的不利影响,而现有技术包括所有的海洋风力发电装置和海浪发电装置不能削减海洋风浪对海洋平台或岛礁的不利影响。

技术实现要素:

6.本实用新型所要解决的技术问题是,克服现有技术存在的上述缺陷,提供一种能有效提高海洋平台的抗风浪能力、增强岛礁的抗海洋风浪安全性,且发电扩展性好、设备投资少、风浪捕获效率高、发电能力强、风浪能耦合一体发电的用于海洋平台和/或岛礁的噬风吞浪发电装置。

7.本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是,用于海洋平台/岛礁的噬风吞浪发电装置,包括多个导流壳体、多根主轴和多个叶轮,还设有传动装置、发电装置和防护装置;所述的每根主轴分别与对应的叶轮中心连接构成多个能量获取单元,所述的每个能量获取单元分别设于对应的导流壳体内,所述主轴的两端分别与导流壳体的两端连接,构成多个风浪能转化单元;所述的多个风浪能转化单元两两并排连接和/或两两组合拼接构成噬风吞浪转化装置;所述的每根主轴的输出端与传动装置的输入端连接,所述传动装置的输出端与发电装置的输入端连接,构成以海洋风浪经导流壳体定向导流冲击叶轮,将风浪冲击动能转换为围绕主轴旋转的动能驱动传动装置带动发电装置发电、并削弱海洋风浪的冲击力的噬风吞浪发电装置;所述噬风吞浪发电装置布设于海洋平台/浮台的周边,直接或以支撑架与海洋平台/浮台周边连接以消减风浪冲击、和/或铺设于海洋平台/浮台的近水台面,直接或以支撑架与海洋平台/浮台顶面连接,以削减浪涌冲击、和/或直接或以支撑架与海洋平台/浮台/港湾周围的构筑物或海底连接,构成的抗风浪的“噬风吞浪(发电)墙”、和/或直接或以支撑架与岛礁周围或海岸边连接,作为防风抗浪(发电)装置,以导流分流减轻对岛礁或海岸的冲蚀;所述防护装置与导流壳体或噬风吞浪发电装置的流体进口和流体出口连接,用于防护海洋生物误入造成海生物伤亡的同时防止海洋垃圾或海生物进入卡滞叶轮对发电装置产生不利影响。

8.进一步,所述导流壳体采用导流槽和/或导流通道,包括卸力增效引流板、能量转换导流板、万向散流板、端部支撑板;所述卸力增效引流板、能量转换导流板、万向散流板依次相连,且两端分别与所述端部支撑板连接,构成包括风浪捕获区、能量转换区和万向散流区的导流壳体。

9.进一步,所述卸力增效引流板为流体进口处引流风浪冲击叶轮单侧的弧形板和/或平面板。

10.进一步,所述能量转换导流板为圆柱体面区域设置的弧形转向板,所述的圆柱体面上设置的弧形转向板的一端与卸力增效引流板连接。

11.进一步,所述万向散流板为流体出口处设置的弧形板和/或平面板和/或坡度导流件,所述万向散流板向前和/或向左和/或向右安装。

12.进一步,所述叶轮包括设置在主轴或轴套上的多个槽型叶片和/或勺型叶片和/或斗式叶片;所述叶片的背部呈圆弧状以便叶轮旋转时降低阻力;所述叶轮为奇数个叶片。

13.进一步,所述叶轮采用多段式,即同一主轴上设多段叶轮,所述的多段叶轮采用圆周交错布置,增强叶轮的受风浪能力和提高叶轮受风浪效率。

14.进一步,所述传动装置包括多个机械齿轮增速箱和/或一个以上齿轮链条增速器和/或液压蓄能传动机构;所述机械齿轮增速箱与发电装置直连;所述齿轮链条增速器包括设在多个主轴端部的主齿轮和设在发电装置轴端的副齿轮以及连接副齿轮和所有主齿轮的链条;所述液压蓄能传动装置包括多个液压泵、蓄能器、液压马达、液压油管、油箱,所述的多个液压泵机械输入端分别与多个主轴端部连接由主轴驱动,所述液压马达机械输出端与发电装置轴端连接,所述多个液压泵的出口以液压油管和单向阀与蓄能器进口连接,所述蓄能器出口以液压油管与液压马达进口连接,所述液压马达出口以液压油管与油箱连接,所述油箱与液压泵进油口连接;以多个液压泵通过蓄能器柔性蓄能并驱动液压马达旋转带动发电装置发电。

15.进一步,所述发电装置包括至少一个发电机,所述的发电机采用防水发电机或带防护罩的发电机。

16.进一步,所述防护装置为独立防护网或整体防护网;所述防护装置的材质为纤维网、高分子塑料网、安全绳网或耐腐金属格栅、高分子塑料格栅中的一种。

17.进一步,所述噬风吞浪发电装置的流体出口处设有分流板,所述分流板通过连接件与导流壳体连接,以将导流壳体出口的流体有效的向两边引流,以再次消减风浪对分流板后方的海洋平台/浮台/港湾内移动物的冲击或海岸/岛礁的冲蚀。

18.进一步,所述分流板采用平面板、弧面板、球面板、带卸荷孔的平面板、带卸荷孔的弧面板、带卸荷孔的球面板中的任意一种。

19.进一步,所述噬风吞浪发电装置设有集中或分散储能装置;所述的多个发电装置与集中或分散储能装置以电连接,并以多个发电机定向向集中或分散储能装置充电;所述集中或分散储能装置通过外接的逆变装置供电或并网逆变装置供电。

20.本实用新型的噬风吞浪发电装置直接将海洋的风和/或浪或风浪对海洋平台或岛礁的冲击动能,通过导流壳体聚集定向导流并直接冲击设置在壳体内的叶轮一侧,使风浪冲击动能转换主轴的旋转动能,驱动传动机构带动发电装置发电,所发电能经外设的集中或分布式储能装置储能供电或由并网逆变装置逆变并网供电;设于流体进口和流体出口的防护网可有效保护海生物的安全以及减少海生物对发电装置的影响。与此同时,可通过支架或底座以不同的固定方式有效固定在海洋平台或浮台或岛礁周围,作为海洋移动物或构筑物的防护屏障,有效削减海洋风浪对海洋平台/浮台的冲击和对岛礁的冲蚀,有效提高海洋平台/浮台的抗风浪能力、增强岛礁的防浪、抗浪能力,提高岛礁及周围港湾设施的安全性;本实用新型的噬风吞浪发电装置可模块化施工及作业,扩展性好、设备投资少、风浪捕获效率高、发电能力强,可直接安装或铺设于在海洋平台或浮台或岛礁周围,不仅可提供利于海洋产业发展的电能,还可作为海洋产业发展的安全守护屏障。

附图说明

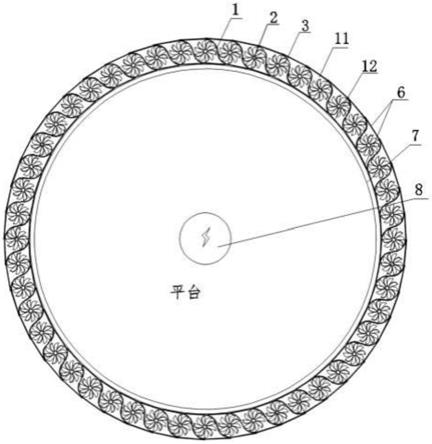

21.图1为本实用新型实施例1的水平横截面结构示意图;

22.图2为本实用新型实施例1的纵向截面的结构示意图;

23.图3为本实用新型实施例1的一个噬风吞浪发电组件的水平横截面结构示意图;

24.图4为本实用新型实施例2的纵向截面的结构示意图;

25.图5为本实用新型实施例2的俯视平面的结构示意图;

26.图6为本实用新型实施例2的一个噬风吞浪发电单元的水平截面结构示意图;

27.图7为本实用新型实施例2的一个噬风吞浪发电单元的垂直截面结构示意图;

28.图8为本实用新型实施例3的水平截面结构示意图;

29.图9为本实用新型实施例3的侧面截面结构示意图;

30.图10为本实用新型实施例3的一种噬风吞浪发电组件的水平截面结构示意图;

31.图11为本实用新型实施例3的另一种噬风吞浪发电组件的水平截面结构示意图;

32.图12为本实用新型实施例3的液压蓄能传动装置的连接系统示意图;

33.图13为本实用新型实施例4的水平截面结构示意图;

34.图14为本实用新型实施例4的侧面截面结构示意图;

35.图15为本实用新型实施例4的一种噬风吞浪发电组件的水平截面结构示意图。

36.图中:1-导流壳体,11-流体进口,12-流体出口,13-卸力增效引流板,14-能量转换导流板,15-万向散流板,16-端部支撑板,17-分流板,171-卸荷孔,2-主轴,3-叶轮,31-槽型叶片,33-斗式叶片;4-传动装置,41-机械齿轮增速箱,42-齿轮链条增速器,421-主齿轮,422-副齿轮,423-链条,43-液压蓄能传动装置,431-液压泵,432-蓄能器,433-液压马达,434-油箱,435-液压油管,436-单向阀,5-发电装置,51-防水发电机,52-发电机,53-防护罩,6-防护装置,7-支撑架,8-集中储能装置。

具体实施方式

37.下面结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

38.实施例1

39.参照图1-3,本实施例包括多个导流壳体1、多根主轴2和多个叶轮3,还设有传动装置4、发电装置5、防护装置6及支撑架7;每根主轴2分别与对应的叶轮3中心连接构成能量获取单元,所述每个能量获取单元分别设于一个导流壳体1内,所述的主轴2两端分别与导流壳体1的两端通过轴承连接,构成风浪能转化单元;所述的每根主轴2的输出端均与传动装置4的输入端连接,所述传动装置4的输出端与发电装置5的输入端连接,构成以海洋风浪经过风浪能转化单元定向导流冲击叶轮3,将风浪冲击动势能转换为围绕主轴2旋转的动能驱动传动装置4带动发电装置5发电、并削弱海洋风浪的冲击力的噬风吞浪发电单元;所述多个噬风吞浪发电单元两两组合拼接构成噬风吞浪转化装置;所述噬风吞浪发电装置布设于海洋平台的周边,以支撑架7与海洋平台周边连接以消减风浪冲击;所述防护装置6与导流壳体1的流体进口11和流体出口12连接,用于防护海洋生物误入造成海生物伤亡的同时防止海洋垃圾或海生物进入卡滞叶轮3对发电装置5产生不利影响。

40.所述导流壳体1采用导流通道,包括卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15、端部支撑板16;所述卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15依次相连,且两端分别与端部支撑板16连接,构成包括风浪捕获区、能量转换区和万向散流区的导流壳体1。

41.所述卸力增效引流板13为流体进口11处引流风浪冲击叶轮3单侧的弧形板。

42.所述能量转换导流板14为圆柱体面区域设置的弧形转向板,所述的圆柱体面上设置的弧形转向板的一端与卸力增效引流板13连接。

43.万向散流板15为流体出口12处设置的弧形板,所述万向散流板15可向前和向右安装,有效保证风浪流体经导流换向后可向前和向右导流。

44.所述叶轮3包括设置在主轴2或轴套上的五个槽型叶片31;所述槽型叶片31的背部呈圆弧状以便叶轮旋转时降低阻力。

45.所述叶轮3采用二段式,即同一主轴上设二段叶轮3,所述的二段叶轮3采用圆周交错布置,增强叶轮3的受风浪能力和提高叶轮3的受风浪效率。

46.所述传动装置4包括多个机械齿轮增速箱41;所述机械齿轮增速箱41与发电装置5直连。

47.所述的发电装置5采用多个防水发电机51。

48.所述的防护装置6为独立防护网,设置在每个导流壳体1外;所述防护网6的材质为

耐腐金属格栅。

49.所述的噬风吞浪发电装置设有集中储能装置8,将发电装置5所发电能集中存储;多个发电装置5与集中储能装置8通过电连接,并以多个防水发电机51定向向集中储能装置8充电。

50.实施例2

51.参照图4-7,本实施例包括多个导流壳体1、多根主轴2和多个叶轮3,还设有传动装置4、发电装置5和防护装置6;每根主轴2分别与对应的叶轮3中心连接构成多个能量获取单元,每个能量获取单元分别设于对应的导流壳体1内,每根主轴2的两端分别与对应的导流壳体1的两端通过轴承连接,构成多个风浪能转化单元;所述的多个风浪能转化单元两两并排连接和/或两两组合拼接构成噬风吞浪转化装置;每根主轴2的输出端与传动装置4的输入端连接,所述传动装置4的输出端与发电装置5的输入端连接,构成以海洋风浪经风浪能转化单元定向导流冲击叶轮3,将风浪冲击动能转换为围绕主轴2旋转的动能驱动传动装置4带动发电装置5发电、并削弱海洋风浪的冲击力的噬风吞浪发电装置;所述噬风吞浪发电装置铺设于海洋平台/浮台的近水台面,直接或以支撑架与海洋平台/浮台顶面连接,以削减浪涌冲击;所述防护装置6与导流壳体1或噬风吞浪发电装置的流体进口11和流体出口12连接,用于防护海洋生物误入造成海生物伤亡的同时防止海洋垃圾或海生物进入卡滞叶轮3对发电装置5产生不利影响。

52.所述导流壳体1采用导流通道,包括卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15、端部支撑板16;所述卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15依次相连,且两端分别与端部支撑板16连接,构成包括风浪捕获区、能量转换区和万向散流区的导流壳体1。

53.所述卸力增效引流板13为流体进口11处引流风浪冲击叶轮单侧的弧形板。

54.所述能量转换导流板14为圆柱体面区域设置的弧形转向板,所述的圆柱体面上设置的弧形转向板的一端与卸力增效引流板13连接。

55.所述万向散流板15为流体出口12处设置的弧形板和坡度导流件,所述万向散流板15可向左和向右安装,可有效保证风浪流体经导流换向后向左和向右导流。

56.所述叶轮3包括设置在主轴2上的四个斗式叶片33;所述叶片33的背部呈圆弧状以便叶轮3旋转时降低阻力;所述叶轮3为奇数个叶片。

57.所述叶轮3采用三段式,即同一主轴上设三段叶轮3,所述的三段叶轮3采用圆周交错布置,增强叶轮3的受风浪能力和提高叶轮3的受风浪效率。

58.所述传动装置4包括两套齿轮链条增速器42;所述齿轮链条增速器42包括设在多个主轴2端部的主齿轮421和设在发电装置5轴端的副齿轮422以及连接副齿轮422和所有主齿轮421的链条423,构成多个主轴2带动发电装置5发电的结构;

59.所述的发电装置5采用二个带防护罩53的发电机52。

60.所述的防护装置6为独立防护网,设置在每个导流壳体1外;所述防护装置6的材质为高分子塑料格栅。

61.所述的噬风吞浪发电装置设有集中储能装置8,将发电装置5所发电能集中存储;所述的两个发电装置5与集中储能装置8以电连接,并以两个发电机定向向集中储能装置8充电;所述集中储能装置8通过外接的逆变装置供电或并网逆变装置供电。

62.实施例3

63.参照图8-12,本实施例包括多个导流壳体1、多根主轴2和多个叶轮3,还设有传动装置4、发电装置5和防护装置6;每根主轴2分别与对应的叶轮3中心连接构成多个能量获取单元,每个能量获取单元分别设于对应的导流壳体1内,所述主轴2的两端分别与导流壳体1的两端以轴承连接,构成多个风浪能转化单元;所述多个风浪能转化单元两两组合拼接构成噬风吞浪转化装置;每根主轴2的输出端与传动装置4的输入端连接,所述传动装置4的输出端与发电装置5的输入端连接,构成以海洋风浪经风浪能转化单元定向导流冲击叶轮2,将风浪冲击动能转换为围绕主轴2旋转的动能驱动传动装置4带动发电装置5发电、并削弱海洋风浪的冲击力的噬风吞浪发电装置。

64.本实施例通过支撑架7与海底连接,构成的抗风浪的“噬风吞浪(发电)墙”和以支撑架7与岛礁周围连接,组成防风抗浪(发电)装置,以导流分流减轻对岛礁或海岸的冲蚀;所述防护装置6与导流壳体1的流体进口11和流体出口12连接,用于防护海洋生物误入造成海生物伤亡的同时防止海洋垃圾或海生物进入卡滞叶轮3对发电装置5产生不利影响。

65.所述导流壳体1采用导流通道,包括卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15、端部支撑板16;所述卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15依次相连,且两端分别与端部支撑板16连接,构成包括风浪捕获区、能量转换区和万向散流区的导流壳体1。

66.所述卸力增效引流板13为流体进口11处引流风浪冲击叶轮2单侧的弧形板.

67.所述能量转换导流板14为圆柱体面区域设置的弧形转向板,所述的圆柱体面上设置的弧形转向板的一端与卸力增效引流板14连接。

68.所述万向散流板15为流体出口12处设置的弧形板和坡度导流件,所述万向散流板15向左和向右安装,可有效保证风浪流体经导流换向后可向左和向右方向导流。

69.所述叶轮3包括设置在主轴2轴套上的四个槽型叶片31;所述叶片31的背部呈圆弧状以便叶轮3旋转时降低阻力。

70.所述传动装置4为液压蓄能传动机构43;所述液压蓄能传动装置43主要包括多个液压泵431、蓄能器432、液压马达433、油箱434,所述多个液压泵431机械输入端分别与多个主轴2端部连接由主轴2驱动,所述液压马达433机械输出端与发电装置5轴端连接,所述多个液压泵431的出口以液压油管435和单向阀436与蓄能器432进口连接,所述蓄能器432出口以液压油管435与液压马达433进口连接,所述液压马达433出口以液压油管435与油箱434连接,所述油箱434与液压泵431进油口连接;以多个液压泵431通过蓄能器432柔性蓄能并驱动液压马达433旋转带动发电装置5发电。

71.所述的发电装置5包括发电机52,发电机52的外部设有防护罩53。

72.所述的防护装置6采用多个导流壳体1的整体防护网;所述防护装置6的材质为纤维网。

73.所述的噬风吞浪发电装置设有集中储能装置8,集中储能装置8将发电装置5所发电能集中存储;所述发电装置5与集中储能装置8电连接,并以多个发电机52定向向集中储能装置8充电。

74.实施例4

75.参照图13-15,本实施例主要包括多个导流壳体1、多根主轴2和多个叶轮3,还设有

传动装置4、发电装置5和防护装置6;每根主轴2分别与对应的叶轮3中心连接构成多个能量获取单元,所述每个能量获取单元分别设于对应的导流壳体1内,所述主轴2两端分别与导流壳体1的两端以轴承连接,构成多个风浪能转化单元;所述多个风浪能转化单元两两组合拼接构成噬风吞浪转化装置;每根主轴2的输出端与传动装置4的输入端连接,所述传动装置4的输出端与发电装置5的输入端连接,构成以海洋风浪经风浪能转化单元定向导流冲击叶轮2,将风浪冲击动能转换为围绕主轴2旋转的动能驱动传动装置4带动发电装置5发电、并削弱海洋风浪的冲击力的噬风吞浪发电装置;以支撑架7与海底构筑物连接,构成的抗风浪的“噬风吞浪(发电)墙”;所述防护装置6与导流壳体1的流体进口11和流体出口12连接,用于防护海洋生物误入造成海生物伤亡的同时防止海洋垃圾或海生物进入卡滞叶轮3对发电装置5产生不利影响。

76.所述导流壳体1采用导流通道,包括卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15、端部支撑板16;所述卸力增效引流板13、能量转换导流板14、万向散流板15依次相连,且两端分别与端部支撑板16连接,构成包括风浪捕获区、能量转换区和万向散流区的导流壳体1。

77.所述卸力增效引流板13为流体进口11处引流风浪冲击叶轮2单侧的平面板.

78.所述能量转换导流板14为圆柱体面区域设置的弧形转向板,所述的圆柱体面上设置的弧形转向板的一端与卸力增效引流板14连接。

79.所述万向散流板15为流体出口12处设置的平面板,所述万向散流板15向左前安装,可有效保证风浪流体经导流换向后向前导流。

80.所述叶轮3包括设置在主轴轴套上的五个槽型叶片31;所述叶片31的背部呈圆弧状以便叶轮3旋转时降低阻力。

81.所述叶轮3采用二段式,即同一主轴上设有二段叶轮3,所述的二段叶轮3采用圆周交错布置,增强叶轮3的受风浪能力和提高叶轮3受风浪效率。

82.所述传动装置4包括多个机械齿轮增速箱41;所述机械齿轮增速箱41与发电装置5直连。

83.所述的发电装置5采用多个防水发电机51。

84.所述的防护装置6为独立防护网,设置在每个导流壳体1外;所述防护装置6的材质为耐腐金属格栅。

85.所述的噬风吞浪发电装置的流体出口12处设有分流板17,所述分流板17通过连接件与多个导流壳体1外部连接,以将导流壳体1出口的流体有效的向两边引流,以再次消减风浪对分流板17后方的海岸的冲蚀。所述分流板17采用带卸荷孔171的弧面板。

86.本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种修改和变型,倘若这些修改和变型在本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则这些修改和变型也仍在本实用新型专利的保护范围之内。

87.说明书中未详细描述的内容为本领域技术人员公知的现有技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1