用于车辆的排气装置的制作方法

1.本实用新型有关一种用于车辆的排气装置,尤其指一种可避免第二含氧感知器被外物撞损,以及避免因第二含氧感知器外露,而使排气装置大型化的用于车辆的排气装置。

背景技术:

2.如图1所示,内燃式的引擎系统会设置一排放燃爆后废气用的排气装置1;该排放装置1具有连接该引擎系统的排气管段11、设于该排气管段11后的消音部12,该消音部12内设有可净化引擎系统燃爆后废气的触媒器13;为测量该触媒器13是否劣化与所排放的废气是否合乎规范,因此在该排气装置1上安装二个含氧感知器14,该二个含氧感知器14分别被安装该触媒器13上游段(即该排气管段11)与下游段(即该消音部12位于该触媒器13的后方),借由上述的二个该含氧感知器14所感测的含氧资讯来判别该触媒器13是否劣化而需予以更换,以及引擎系统是否要调整运作模式等。

3.如图1、2所示,现有该排气装置1借由上述构造固然已能达到感测所排放的废气含氧质与该触媒器13是否劣的效果;以安装该排气装置1的二轮车m举例来说,该排气装置1设于下游段即该消音部12上的该含氧感知器14,因该含氧感知器14上端传递讯息用的接头141系外露状,所以常常会被外物或乘坐者的脚碰损,而会导致无法传递所侦测到的讯息,进而导致整体含氧感测讯息的失效。

4.因此如何能提供一种用于车辆的排气装置,来避免含氧感知器被撞损,已为业者亟待解决的课题。

技术实现要素:

5.【实用新型所欲解决的课题】

6.本实用新型主要目的在于提供一种用于车辆的排气装置,借此可克服现有排气装置的第二含氧感知器易外物撞损,以及因该第二含氧感知器外露而使该排气装置易大型化的缺点。

7.【解决问题的技术手段】

8.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,该排气装置具有排气管段,以及设于该排气管段后方的消音段;该排气管段邻近该消音段处设有触媒器,该排气装置沿该触媒器至该消音段的一侧设有隔热用的隔热件;该排气装置以该触媒器来界分排气上游段与排气下游段;该排气装置于该排气上游段上安装有第一含氧感知器,且于该排气下游段上安装有第二含氧感知器,该第一含氧感知器系位于该排气管段的排气入口与该触媒器之间,该第二含氧感知器系位于该触媒器的后方与该消音段之间;由侧视观视时,该隔热件可将该第二含氧感知器予以遮蔽。

9.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,该排气装置系被安装于车辆上;该车辆至少具有车架单元、设于该车架单元上动力单元与座垫、罩盖于该车架单元上的车体盖单元,及行车控制装置。

10.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,该车架单元至少具有侧车架,该侧车架具有上升段与延伸段;该动力单元至少具有汽缸部与传动部及后摇臂部;该车体盖单元至少具有侧车体盖;前述的排气装置的第二含氧感知器系位于该侧车架与该侧车体盖之间。

11.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,由俯视观视,前述的排气装置的第二含氧感知器不超出该侧车体盖。

12.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,前述的排气装置的第一含氧感知器系位该汽缸部与该侧车架之间。

13.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,该车架单元至少具有侧车架,该侧车架具有上升段与延伸段;该动力单元至少具有汽缸部与传动部及后摇臂部;该行车控制装置具有主配线;前述的排气装置的第二含氧感知器系借由传输线与该主配线连接。

14.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,该侧车架的该上升段、该动力单元的该汽缸部与该传动部及该后摇臂部设有勾设件;该勾设件可供前述的排气装置的第二含氧感知器该传输线勾设,来使该传输线以先朝车体后方延伸后,再朝车体上方与前方延伸来与该行车控制装置的该主配线连接。

15.为此,本实用新型的一些技术手段,乃在于提供一种用于车辆的排气装置,该侧车架的该上升段、该动力单元的该汽缸部与该传动部及该后摇臂部设有勾设件;该动力单元系借由吊耳吊挂于该侧车架上;该第二含氧感知器具有传输连接头;该行车控制装置的该主配线具有接收连接头;该勾设件可供前述的排气装置的第二含氧感知器该传输线勾设,来使该传输线以先朝车体后方延伸后,再朝车体前上方延伸后再朝车体前下方延伸,该传输连接头与该接收连接头系于该吊耳处连接。

16.【实用新型的效果】

17.本实用新型借由一些技术手段可达成功效在于:借此可避免该第二含氧感知器被外物撞损,以及避免因该第二含氧感知器外露,而使该排气装置大型化。

18.本实用新型借由一些技术手段可达成功效在于:借此可使确保该排气装置的泛用性。

19.本实用新型借由一些技术手段可达成功效在于:借此可确保该第二含氧感知器保护性。

20.本实用新型借由一些技术手段可达成功效在于:借此可确保该第二含氧感知器上方的保护性。

21.本实用新型借由一些技术手段可达成功效在于:借此可便利该第一含氧感知器的安装性。

22.本实用新型借由一些技术手段可达成功效在于:借此可确保该第二含氧感知器的传输线的定位性。

23.本实用新型借由一些技术手段可达成功效在于:借此可确保该第二含氧感知器的传输线设置的顺畅性与确实该第二含氧感知器的传讯效果及维修性。

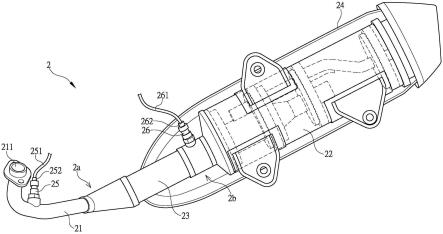

附图说明

24.图1是现有排气装置示意图。

25.图2是现有排气装置实施态样示意图。

26.图3是本实用新型排气装置立体图。

27.图4是本实用新型排气装置实施例图。

28.图5是本实用新型排气装置实施俯视图。

29.图6是图4的部分放大图。

30.图7是本实用新型第二含氧感知器的传输线另一实施例。

31.附图标记列表

32.1:排气装置

33.11:排气管段

34.12:消音部

35.13:触媒器

36.14:含氧感知器

37.141:接头

38.2:排气装置

39.2a:排气上游段2b:排气下游段

40.21:排气管段

41.211:排气入口

42.22:消音段

43.23:触媒器

44.24:隔热件

45.25:第一含氧感知器

46.251:传输线252:接头

47.26:第二含氧感知器

48.261:传输线262:传输接头

49.263:传输连接头

50.3:车辆

51.4:车架单元

52.41:头管部42:转向机构

53.43:下降管部44:横管

54.45:侧车架

55.451:上升段452:延伸段

56.5:座垫

57.6:动力单元

58.61:汽缸部

59.611:汽缸本体612:汽缸头

60.62:传动部

61.63:后摇臂部

62.64:空气滤清器

63.6a:吊耳

64.7:车体盖单元

65.71:前车体盖72:遮膝盖

66.73:脚踏板盖74:侧车体盖

67.8:行车控制装置

68.81:主配线82:接收连接头

69.a:前叉单元

70.b:后避震器

71.m:二轮车

72.fw:前轮

73.rw:后轮

74.p:勾设件。

具体实施方式

75.为更容易了解本实用新型的结构及所能达成的功效,兹配合附图说明如下。

76.首先,请参阅图3所示,本实用新型的用于车辆的排气装置,该排气装置2具有排气管段21,以及设于该排气管段21后方的消音段22;该排气管段21上邻近该消音段22处设有触媒器23,于该触媒器23至该消音段22的一侧设有隔热用的隔热件24,由侧视观视时,该隔热件24可将该触媒器23的大部分与该消音段22的一侧予以遮蔽。

77.如图3所示,该排气装置2以该触媒器23来界分排气上游段2a与排气下游段2b;该排气装置2于该排气上游段2a上安装有第一含氧感知器25,且于该排气下游段2b上安装有第二含氧感知器26,该第一含氧感知器25系被安装在邻近该排气管段21的排气入口211附近,意即该第一含氧感知器25系位于该排气管段21的排气入口211与该触媒器23之间,该第二含氧感知器26系被安装于该触媒器23的后方该消音段22前方,意即该第二含氧感知器26系位于该触媒器23的后方与该消音段22之间;由于该隔热件24系将该触媒器23的大部分与该消音段22的一侧予以遮蔽,因此由侧视观视时,该隔热件24同时可将该第二含氧感知器26的一侧予以整体性的遮蔽,意即该第二含氧感知器26可被该隔热件24所遮盖保护,而可避免遭到外物的撞击损害。

78.如图4、5、6所示,该排气装置2系安装于内燃动力式的车辆3上的具体实施方式,该车辆3本实用新型以二轮车来举例说明,但不以此局限本实用新型该车辆3的种类。该车辆3具有车架单元4、设于该车架单元4上的座垫5与动力单元6。

79.如图4、5、6所示,以下说明中车体的左、右侧系以驾驶人乘坐于该车辆3上后,驾驶人的左手边为左侧,驾驶人的右手边为右侧,合先陈明。该车架单元4的前方枢设有头管部41,该头管部41上方接设有转向机构42,该头管部41朝车体后方连接有左右一对下降管部43,该下降管部43下方连接有横管44,该横管44朝车后延设左右一对的侧车架45,该侧车架45具有上升段451及位于车体后段的延伸段452,该延伸段452的上方设有可供乘坐座垫5;该头管部41的下方枢设有由前减震器所构成的前叉单元a,该前叉单元a下端枢设有前轮fw。

80.如图4、5、6所示,该车架单元4的该侧车架45的该上升段451上安装着供应动力的该动力单元6,更明确说,该动力单元6系借由一对吊耳6a来吊挂于该车架单元4上,该动力单元6具有汽缸部61与传动部62及设于该传动部62后方的后摇臂部63,该汽缸部61具有汽缸本体611与盖设于该汽缸本体611上的汽缸头612;该排气装置2的该排气入口211连接该汽缸部61的该汽缸头612上,借此该排气装置2可将该汽缸部61燃爆后废气予以排放,进一步言,该排气装置2系被设置在该车辆3的右下外侧,该排气装置2的该隔热件24系位该排气装置2的外侧,因此该隔热件24系被配置在该车辆3的右下侧的最外侧,从而可对该第二含氧感知器26形成遮盖性的保护效果,进而可避免该第二含氧感知器26遭受外界异物的撞损,或被骑乘者采踏而损害;该后摇臂部63的后端枢设有后轮rw与后避震器b,该传动部62可将该汽缸部61所产生的动力传递该后轮rw,借此来使该车辆3行进;该动力单元6的该汽缸部61连接该排气装置2的另一侧,设有可供应该汽缸部61燃爆所需的新鲜空间的空气滤清器64。

81.如图4、5、6所示,该车架单元4的外周围盖设有车体盖单元7,该车体盖单元7至少具有位于车体前方的前车体盖71、位于该前车体盖71后方的遮膝盖72、位于遮膝盖72后下方脚踏板盖73、沿该脚踏板盖73朝车体后方延设并位于车体左右二侧的侧车体盖74;当该排气装置2连接于该汽缸部61上后,该排气装置2的该第一含氧感知器25系位该汽缸部61与该侧车架45的该延伸段452之间,该第二含氧感知器26系位于该侧车架45的该延伸段452与该侧车体盖74之间,且由俯视观视,该第二含氧感知器26不超过该侧车体74外,借此该侧车体盖74可对该第二含氧感知器26的上方形成遮盖的保护。

82.如图5、6所示,该排气装置2的该第一含氧感知器25以传递侦测讯息用的传输线251来电连接行车控制装置(ecu)8的主配线81,借此该第一含氧感知器25可将所侦测的排气中含氧讯息来传递给该行车控制装置8来做行车控制的参数,该传输线251上设有连接于该第一含氧感知器25上的传输接头252,以及连接该行车控制装置8用的传输连接头(图中未绘出);该第二含氧感知器26以传递侦测讯息用的传输线261来电连接该行车控制装置8的主配线81,借此该第二含氧感知器26可将所侦测的排气中含氧讯息来传递给该行车控制装置8来做行车控制的参数,该传输线261上设有连接于该第二含氧感知器26上的传输接头262与传输连接头263,该传输连接头263连接该行车控制装置8的该主配线81上的讯息接收连接头82,借此该行车控制装置8可由该第一含氧感知器25与该第二含氧感知器26所传递的排气含氧讯息,一方面可判断该触媒器23是否有劣化,以及作为较佳行车控制的参考讯息;为让该第二含氧感知器26具备较佳的传递讯息效果,于该传动部62、该后摇臂部63与该侧车架45上设置勾设件p,借由该勾设件p来使该传输线261以先朝车体后方(即该后摇臂部63方向)延伸后,且略朝车体前上方后再朝前上方方向(即朝该侧车架45该上升段451方向)延设来与该行车控制装置8的该讯息接收连接头82连接,更明确的说,该行车控制装置8的该讯息接收连接头82与该第二含氧感知器26的该传输连接头263于该车架单元4的该上升段451处接;借此可使该第二含氧感知器26的该传输线261以较顺畅不易凹折的方式与该行车控制装置8连接,尤其是当该车辆3行驶于恶地形产生剧烈上下震动时,该第二含氧感知器26的该传输线261不会被过度凹折,而能顺畅的传递讯息给该行车控制装置8,从而可确保该第二含氧感知器26的使用效果。

83.如图7所示,为让该第二含氧感知器26具备较佳的传递讯息效果,于该传动部62、

该后摇臂部63与该侧车架45上设置勾设件p,借由该勾设件p来使该传输线261以先朝车体后方(即该后摇臂部63方向)延伸后,且略朝车体前上方后再朝前方下方向(即朝该吊耳6a方向)延设来与该行车控制装置8的该讯息接收连接头82连接,更明确的说,该行车控制装置8的该讯息接收连接头82与该第二含氧感知器26的该传输连接头263于该吊耳6a处连接;借此可使该第二含氧感知器26的该传输线261以较顺畅不易凹折的方式与该行车控制装置8连接,尤其是当该车辆3行驶于恶地形产生剧烈上下震动时,该第二含氧感知器26的该传输线261不会被过度凹折,而能顺畅的传递讯息给该行车控制装置8,从而可确保该第二含氧感知器26的使用效果。

84.本实用新型主要功效在于;该排气装置2具有排气管段21,以及设于该排气管段21后方的消音段22;该排气管段21邻近该消音段22处设有触媒器23,于该触媒器23至该消音段22的一侧设有隔热用的隔热件24;该排气装置2以该触媒器23来界分排气上游段2a与排气下游段2b;该排气装置2于该排气上游段2a上安装有第一含氧感知器25,且于该排气下游段2b上安装有第二含氧感知器26,该第一含氧感知器25系位该排气管段21的排气入口211与该触媒器23之间,该第二含氧感知器26系被安装于该触媒器23的后方与该消音段22之间;由侧视观视时,该隔热件24可将该第二含氧感知器26予以遮蔽;借此可避免该第二含氧感知器26被外物撞损,以及避免因该第二含氧感知器26外露,而使该排气装置2大型化。

85.综上所述,本实用新型借由上述的结构,可改善已知的缺点并达到所诉求的目的,确实已较现有的增进功效,显然已具有新颖性、实用性及创造性。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1