一种内外联合加固裂隙化围岩的型钢预应力注浆锚索的制作方法

1.本实用新型属于岩体安全支护技术领域,具体涉及一种内外联合加固裂隙化围岩的型钢预应力注浆锚索。

背景技术:

2.在矿井、隧道、硐室、边坡等岩体工程中,岩体或围岩失稳会造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失,因此保证岩体或围岩的安全稳定对于岩体工程的安全作业具有重大意义。岩体工程往往会遇到松散破碎的裂隙化岩体或围岩,这类岩体或围岩极不稳定,给岩体工程支护带来极大挑战。对于这类岩体或围岩,传统的支护形式均存在一定的局限性,主要有:(1)喷浆和被动架棚联合支护,其施工成本高、效率低,工人劳动强度大,且该支护形式仅对岩体或围岩表面进行了强化;(2)裂隙化岩体或围岩往往采用注浆锚杆索支护形式,但注浆和锚杆索施做大多分开作业,未充分将注浆改性岩体或围岩和锚杆索主动支护有机结合,导致施工效率低,支护效果不佳;(3)普通锚索配合型钢护表支护结构仅发挥了其主动支护效应,未对裂隙化围岩内部进行强化;(4)注浆锚索虽然可以实现全长锚固,可对锚固区内的裂隙化围岩注浆加固,但是缺少护表能力较强的护表结构,使得单一注浆锚索不能实现内外联合加固裂隙化围岩的效应。

3.因此,鉴于以上传统的裂隙化岩体或围岩支护形式的局限性,充分考虑安全、高效和低成本的前提下,提出一种内外联合加固裂隙化围岩的型钢预应力注浆锚索。

技术实现要素:

4.为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

5.一种内外联合加固裂隙化围岩的型钢预应力注浆锚索,包括预应力注浆锚索和护表结构;所述预应力注浆锚索包括中空注浆锚索、锁具、托盘、推杆、止浆塞;所述护表结构上打设有与预应力注浆锚索匹配的索孔。

6.所述中空注浆锚索包括丝堵、中空钢绞束、注浆管、卡箍、出浆口、中空注浆锚索端尾、中空注浆锚索端头;所述出浆口包括第一出浆口和第二出浆口。

7.所述中空钢绞束由若干股螺旋肋预应力钢丝捻制而成;所述注浆管内部中空,尾部为中空铁管,之上为过盈装配的中空pvc管,丝堵位于中空注浆锚索尾端;所述第一出浆口与中空注浆锚索端头的距离大于锚固长度50-100mm,第二出浆口位于第一出浆口之下且在中空注浆锚索中上部位置,第一出浆口的孔径大于第二出浆口。

8.所述卡箍为中空圆柱形结构且过盈装配于中空注浆锚索之上,其高度不小于10mm,外直径较中空注浆锚索直径大6-8mm,卡箍与中空注浆锚索尾端的距离l1为:

9.l1=l2+l3/2+l

4-l5,

10.式中,l2为推杆长度,m;l3为止浆塞长度,m;l4为中空注浆锚索外露长度,m;l5为托盘拱高,m。

11.所述卡箍与托盘之间设有推杆和止浆塞,锚具、托盘、推杆、止浆塞、卡箍由钻孔外

向内依次两两紧贴连接,锁具托盘位于钻孔外,且通过施加预应力使托盘紧贴裂隙化围岩巷道表面,推杆、止浆塞在钻孔内,止浆塞受卡箍限位约束产生挤压膨胀。

12.所述止浆塞为锥形、圆柱形等可受挤压膨胀的中空管,其最小内直径比中空注浆锚索直径小1-2mm,最大外直径较钻孔直径小0-2mm;所述推杆几何形状为中空圆柱形,其内直径比中空注浆锚索直径大1-2mm,外直径比钻孔直径小1-2mm。

13.所述护表结构为工字钢、槽钢、u型钢等具有护表能力的型钢,型钢规格型号依据其抗弯截面系数wz选取,wz的计算公式如下:

14.wz≥0.25fb/[σs],

[0015]

式中,b为中空注浆锚索间距,m;f为中空注浆锚索破断力,n;wz为所选型钢抗弯截面系数,m3;[σs]为型钢设计屈服强度,pa。

[0016]

本实用新型的有益效果:

[0017]

1.本实用新型不仅具有普通锚索预应力主动支护的优点,还可通过注浆提高裂隙化岩体或围岩内部完整性、强度和刚度,防止裂隙化岩体或围岩的风化和水化,通过护表结构将预应力向裂隙化岩体或围岩深部传递的同时提升了裂隙化岩体或围岩外表面的支护强度,是一种内外联合加固裂隙化岩体或围岩的主动支护结构形式,极大地提升了对裂隙化岩体或围岩的治护效果。

[0018]

2.本实用新型结构较传统注浆锚索增加了一个出浆口即第二出浆口,第二出浆口可保证顺利出浆,防止第一个出浆口由于锚固长度控制不当堵塞第一出浆口无法出浆,同时也可使浆液充分和均匀地注入裂隙化岩体或围岩。

[0019]

3.本实用新型相较于传统的裂隙化岩体或围岩的支护形式,兼具施工成本与劳动强度低、作业效率高、支护强度提升大的优点。

附图说明

[0020]

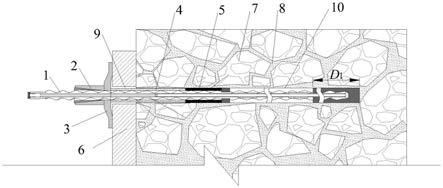

图1为本发明总体示意图;

[0021]

图2为本发明结构示意图;

[0022]

图3为本发明巷道支护主视图;

[0023]

图4为本发明巷道支护俯视图;

[0024]

图5为本发明注浆过程示意图;

[0025]

1-中空注浆锚索,2-锁具,3-托盘,4-推杆,5-止浆塞,6-护表结构,7-裂隙化岩体/裂隙化围岩,8-注浆浆液,9-索孔,10-钻孔,11-丝堵,12-中空注浆锚索尾端,13-中空钢绞束,14-注浆管,15-中空铁管,16-中空pvc管,17-卡箍,18-第二出浆口,19-第一出浆口,20-中空注浆锚索端头,21-预应力注浆锚索,22-裂隙化岩体巷道/裂隙化围岩巷道,23-注浆阀,24-注浆管路,25-注浆泵。

具体实施方式

[0026]

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明,但不构成对本实用新型的任何限制。

[0027]

如图1-5,一种内外联合加固裂隙化围岩的型钢预应力注浆锚索及使用方法,包括预应力注浆锚索21和护表结构6;所述预应力注浆锚索21包括中空注浆锚索1、锁具2、托盘

3、推杆4、止浆塞5;所述护表结构6上打设有与预应力注浆锚索21匹配的索孔9;

[0028]

所述中空注浆锚索1包括丝堵11、中空钢绞束13、注浆管14、卡箍17、出浆口、中空注浆锚索端尾12、中空注浆锚索端头20;所述出浆口包括第一出浆口19和第二出浆口18。

[0029]

所述中空钢绞束13由若干股螺旋肋预应力钢丝捻制而成;所述注浆管14内部中空,尾部为中空铁管15,之上为过盈装配的中空pvc管16,丝堵11位于中空注浆锚索尾端12;所述第一出浆口19与中空注浆锚索端头20的距离大于锚固长度50-100mm,第二出浆口18位于第一出浆口19之下且在中空注浆锚索1中上部位置,第一出浆口19的孔径大于第二出浆口18,第二出浆口18可保证顺利出浆,防止第一个出浆口19由于锚固长度控制不当堵塞第一出浆口19无法出浆,同时也可使浆液充分和均匀地注入裂隙化围岩7。

[0030]

所述卡箍17为中空圆柱形结构且过盈装配于中空注浆锚索1之上,其高度不小于10mm,外直径较中空注浆锚索1直径大6-8mm,卡箍17与中空注浆锚索尾端12的距离l1为:

[0031]

l1=l2+l3/2+l

4-l5,

[0032]

式中,l2为推杆4长度,m;l3为止浆塞5长度,m;l4为中空注浆锚索1外露长度,m;l5为托盘3拱高,m。

[0033]

所述卡箍17与托盘3之间设有推杆4和止浆塞5,锚具2、托盘3、推杆4、止浆塞5、卡箍17由钻孔10外向内依次两两紧贴连接,锁具2托盘3位于钻孔10外,且通过施加预应力使托盘3紧贴裂隙化围岩巷道22表面,推杆4、止浆塞5在钻孔10内,止浆塞5受卡箍17限位约束产生挤压膨胀。

[0034]

所述止浆塞5为锥形、圆柱形等可受挤压膨胀的中空管,可起到防止注浆浆液倒流的作用,其最小内直径比中空注浆锚索1直径小1-2mm,最大外直径较钻孔10直径小0-2mm;所述推杆4几何形状为中空圆柱形,其内直径比中空注浆锚索1直径大1-2mm,外直径比钻孔10直径小1-2mm。

[0035]

所述护表结构6为工字钢、槽钢、u型钢等具有护表能力的型钢,型钢规格型号依据其抗弯截面系数wz选取,wz的计算公式如下:

[0036]

wz≥0.25fb/[σs],

[0037]

式中,b为中空注浆锚索1间距,m;f为中空注浆锚索1破断力,n;wz为所选型钢抗弯截面系数,m3;[σs]为型钢设计屈服强度,pa。

[0038]

本实用新型的工作原理为:

[0039]

首先根据巷道的动压影响超前距离、注浆液凝结时间、施工效率及地质力学环境条件等综合确定预应力注浆锚索21的打设与注浆时机,并据此施做预应力注浆锚索21钻孔10;然后计算预应力注浆锚索21的锚固长度,选取合理的树脂锚固剂规格,使用中空注浆锚索1将锚固剂顶入钻孔10底部之后,再用钻机旋转中空注浆锚索1,根据锚固剂性能,确定搅拌时间,使锚固剂充分搅拌均匀,重复以上操作,根据设计的间排距锚固完成每个护表结构6对应的中空注浆锚索1;然后使用推杆4将止浆塞5推送至钻孔10内中空注浆锚索1的卡箍17处,然后依次安装护表结构6、托盘3和锚具2,利用锚索张拉机具施加预应力,使护表结构6紧贴裂隙化岩体巷道/裂隙化围岩巷道22表面布置,完成带护表结构6的预应力注浆锚索21安装;最后,拧下中空注浆锚索尾端12的丝堵11,将注浆阀23一端与预应力注浆锚索尾端12螺接,另一端使用u型卡与注浆管路24卡接,开启注浆泵25,将配比好的注浆浆液8均匀搅拌后,打开注浆阀23,向预应力注浆锚索21钻孔10内注浆,最终完成本实用新型的施工。

[0040]

与现有技术相比,本实用新型实施例中的一种内外联合加固裂隙化围岩的型钢预应力注浆锚索,创新性的提出了通过预应力注浆锚索21和护表结构6内外联合加固裂隙化岩体/裂隙化围岩7的主动支护结构形式,极大提升了对裂隙化岩体/裂隙化围岩7的治护效果,相较于传统的裂隙化岩体/裂隙化围岩7的支护形式,兼具施工成本与劳动强度低、作业效率高、支护强度提升巨大的优点。

[0041]

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1