防振装置的制作方法

1.本发明涉及防振装置。

背景技术:

2.一直以来,使用了在金属板的两表面被覆橡胶材料的、所谓的橡胶涂层金属(rubber-coated metal,以下,也称为rcm)的密封垫被广泛使用。作为这样的密封垫,例如,已知由复合层和密封环层构成的密封垫,其中,复合层是将纤维材料混合到层叠于环状金属基板的两表面而与之成为一体的合成树脂或者橡胶材料中而成,密封环层由披覆于压扁层而与之成为一体的合成树脂或者橡胶材料构成,该压扁层系将复合层的内周侧部分以恒定宽度在厚度方向压缩而成(例如,参照专利文献1)。

3.现有技术文献

4.专利文献1:国际公开第2008/065857号

技术实现要素:

5.发明所要解决的技术问题

6.但是,近年来,使用者对机动车等车辆的要求涉及多方面,特别是对于静音性的要求有所提升,对于静音性的要求不只停留于内燃机,在电装单元(电动机、逆变器、转换器、pcu(power control unit;动力控制单元)等)中也成为课题。并且,对上述那样的密封垫也谋求静音性。上述那样的以往的密封垫的中央部分是厚钢板,防振防音功能小。另外,对于这样的以往的密封垫,无法充分确保组装空间,无法使用防振橡胶等。因此,对于以往的密封垫而言,谋求能够针对车辆等中的振动提高防振性和防音性的结构。

7.本发明正是鉴于上述的技术问题而作出的,其目的在于提供能够使防振性和防音性提高的防振装置。

8.用于解决技术问题的方案

9.为了实现上述目的,本发明的防振装置包括:防振构件,具有板状构件和被覆于板状构件的两表面的橡胶层;贯穿插入孔,设置于防振构件的外周侧,并供将防振构件安装于密封对象的紧固构件贯穿插入;和防振凸筋部,设置于防振构件中的贯穿插入孔的周围的至少一部分。

10.在本发明的一方式的防振装置中,防振凸筋部设置为在使用状态下位于设置在紧固构件的一端的螺丝头的下侧。

11.在本发明的一方式的防振装置中,防振凸筋部设置为在使用状态下位于螺丝头的下侧处的外周侧的端部。

12.在本发明的一方式的防振装置中,防振凸筋部设置为包围贯穿插入孔的整周。

13.在本发明的一方式的防振装置中,防振装置包括:开口部,设置于防振构件的中央部分,贯通防振构件的两表面;和密封凸筋部,设置于开口部的外周侧。

14.发明效果

15.根据本发明的防振装置,能够使防振性和防音性提高。

附图说明

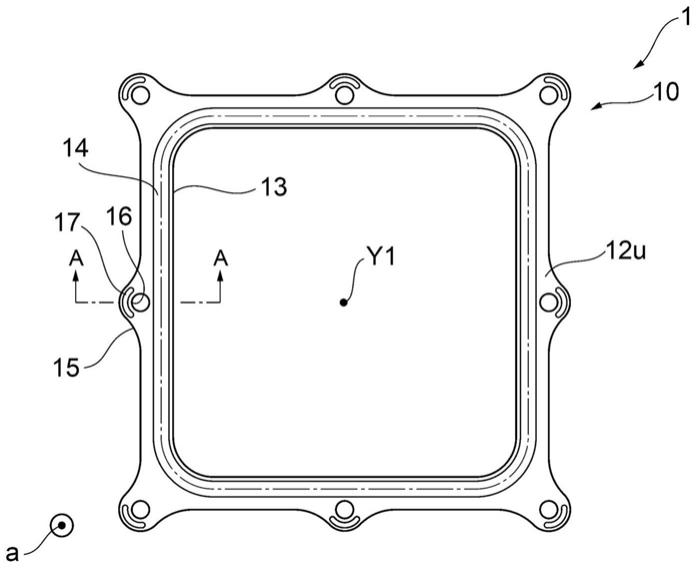

16.图1是用于示出本发明的第一实施方式的防振装置的概略结构的主视图。

17.图2是图1所示的防振装置的a-a剖视图。

18.图3是用于示出图1所示的防振装置的使用状态的a-a剖视图。

19.图4是用于示出通过螺栓实现的一者壳体与另一者壳体的紧固状态的第一参考例的剖视图。

20.图5是用于示出本发明的第二实施方式的防振装置的概略结构的主视图。

21.图6是图5所示的防振装置的b-b剖视图。

22.图7是图5所示的防振装置的c-c剖视图。

23.图8是用于示出图5所示的防振装置的使用状态的b-b剖视图。

24.图9是用于示出图5所示的防振装置的使用状态的c-c剖视图。

25.图10是用于示出通过螺栓实现的一者壳体与另一者壳体的紧固状态的第二参考例的剖视图。

具体实施方式

26.以下,对于本发明的实施方式一边参照附图一边进行说明。

27.[第一实施方式]

[0028]

图1是用于示出本发明的第一实施方式的防振装置1的概略结构的主视图。另外,图2是防振装置1的a-a剖视图。

[0029]

以下,为了便于说明,将图1和图2中的防振装置1的轴线即轴线y1的方向(以下,也称为轴线方向)上的一侧(箭头a方向)设为上侧,将另一侧(箭头b方向)设为下侧。另外,图1和图2中的防振装置1的、与轴线y1正交地延伸设置的半径方向上的一侧(箭头c方向)设为内周侧,将另一侧(箭头d方向)设为外周侧。在以下的说明中,在将各构件的位置关系、方向作为上侧或者下侧进行说明时,示出的始终是附图中的位置关系、方向,并不是示出组装于实际的车辆等时的位置关系、方向。

[0030]

防振装置1例如作为对作为密封对象的内燃机的工作缸体与工作缸盖的空间的接合部、或者排气歧管与排气管的接合部、电装单元(马达、逆变器、转换器、pcu等)等各种两构件之间的间隙进行密封的密封垫起作用。需要说明的是,防振装置1所适用的对象不限于上述记载。

[0031]

如图1和图2所示,防振装置1包括:防振构件10,具有作为板状构件的金属板11和被覆于金属板11的两表面(上表面11u、下表面11b)的橡胶层(上侧橡胶层12u、下侧橡胶层12b);贯穿插入孔16,设置于防振构件10的外周侧,并供将防振构件10安装于密封对象的紧固构件贯穿插入;和防振凸筋部17,设置于防振构件10中的贯穿插入孔16的周围的至少一部分。以下,对于防振装置1的结构具体地进行说明。

[0032]

在防振装置1的使用状态下,在防振装置1的上侧(箭头a方向)配置有机动车等车辆中的作为密封对象的两构件中的一者、例如内燃机的工作缸盖等。另外,在防振装置1的使用状态下,在防振装置1的下侧(箭头b方向)配置有机动车等车辆中的作为密封对象的两

构件中的另一者、例如内燃机的工作缸体等。关于防振装置1的使用状态将在后面说明。

[0033]

如图1所示,在防振装置1中,防振构件10的外形形成为在角部具有圆角的正方形形状,在防振构件10的中央部分形成有在角部具有圆角的正方形状的贯通孔、即开口部13。即,防振构件10整体形成为环状。在防振构件10设有多个(图1中为8个)从防振构件10的外周面朝向外周侧(箭头d方向)突出的大致半圆状的螺栓承受部15。如图1所示,在螺栓承受部15分别形成有供紧固构件贯穿插入的贯穿插入孔16。

[0034]

防振构件10是橡胶涂层金属(以下,也称为rcm)。也就是说,如图2所示,防振构件10具有:金属板11;上侧橡胶层12u,被覆于金属板11的上侧(箭头a方向)的表面、即上表面11u;和下侧橡胶层12b,被覆于金属板11的下侧(箭头b方向)的表面、即下表面11b。

[0035]

金属板11例如为钢板、不锈钢板、冷轧钢板、镀锌钢板、铝合金板等。上侧橡胶层12u和下侧橡胶层12b例如为含有丁腈橡胶、丁苯橡胶、氟橡胶、丙烯酸系橡胶和硅橡胶中的至少一种的合成橡胶(含发泡橡胶)等。另外,本发明中的板状构件除了是本实施方式中的金属板11那样的金属制以外,也可以是硬质的树脂制等。

[0036]

金属板11的一表面、具体而言上表面11u遍及开口部13的整周地具有朝向上侧(箭头a方向)为凸形状的密封凸筋部14。密封凸筋部14以在例如金属板11的宽度方向(箭头cd方向)上的中央部分处、将顶部14a作为轴线方向(箭头ab方向)上的顶部部分且从下侧(箭头b方向)朝向上侧(箭头a方向)鼓出的方式形成为剖视时为圆弧状的全凸筋形状。即,在金属板11具有密封凸筋部14的防振装置1具有浮起结构。

[0037]

在螺栓承受部15,在贯穿插入孔16周围的至少一部分、具体而言在贯穿插入孔16的外周侧(箭头d方向)分别具有主视时为半圆弧状的防振凸筋部17。防振凸筋部17在其一表面、具体而言在上表面11u朝向上侧(箭头a方向)为凸形状。防振凸筋部17以在例如螺栓承受部15的宽度方向(箭头cd方向)上的中央部分处、将顶部17a作为轴线方向(箭头ab方向)上的顶部部分且从下侧(箭头b方向)朝向上侧(箭头a方向)鼓出的方式形成为剖视时为圆弧状的全凸筋形状。即,在螺栓承受部15具有防振凸筋部17的防振装置1具有浮起结构。

[0038]

接下来,对防振装置1的使用状态进行说明。

[0039]

图3是用于示出防振装置1的使用状态的a-a剖视图。如图3所示,在防振装置1的使用状态下,在防振装置1的上侧(箭头a方向)配置有一者壳体50,该一者壳体50由机动车等车辆中的作为密封对象的两构件中的一者、例如内燃机的工作缸盖等构成。在一者壳体50形成有螺栓贯穿插入孔52,该螺栓贯穿插入孔52具有能够供螺栓60的外螺纹部61贯穿插入的直径。螺栓贯穿插入孔52在轴线方向(箭头a或者b方向)上与螺栓承受部15的贯穿插入孔16形成于相同位置。在图3中,在防振装置1的下侧(箭头b方向)配置有另一者壳体51,该另一者壳体51由机动车等车辆中的作为密封对象的两构件中的另一者、例如内燃机的工作缸体等构成。在另一者壳体51形成有内螺纹部53,该内螺纹部53是具有能够与螺栓60的外螺纹部61螺纹连接的直径和螺纹牙形状的螺纹孔。内螺纹部53在轴线方向(箭头a或者b方向)上与一者壳体50的螺栓贯穿插入孔52和螺栓承受部15的贯穿插入孔16形成于相同位置。

[0040]

一者壳体50和另一者壳体51的内周侧(箭头c方向)例如是内燃机的工作缸盖和工作缸体的内部,是防振装置1的密封对象侧。

[0041]

图3是使防振装置1介于一者壳体50与另一者壳体51之间的状态。在该状态下,螺栓60的外螺纹部61从一者壳体50的上侧朝向下侧贯穿插入于螺栓贯穿插入孔52,且外螺纹

部61与另一者壳体51的内螺纹部53螺纹连接。另外,螺栓60的设置于外螺纹部61的一端的螺丝头62与一者壳体50的上侧(箭头a方向)的表面即上表面50u抵接。在螺栓60的螺丝头62的下侧(箭头b方向)设置有防振装置1的螺栓承受部15、和设置于螺栓承受部15的周围的防振凸筋部17。

[0042]

在图3所示的使用状态下,在防振装置1中,下侧橡胶层12b的下表面12bb与另一者壳体51的上表面51u抵接。另外,在该状态下,防振装置1的密封凸筋部14的顶部14a与一者壳体50的下侧(箭头b方向)的表面即下表面50b抵接。如此,在防振装置1中,下侧橡胶层12b的下表面12bb与另一者壳体51的上表面51u抵接,密封凸筋部14的顶部14a与一者壳体50的下表面50b抵接,由此密封凸筋部14产生弹性变形,从而能够对一者壳体50与另一者壳体51的密封对象侧进行密封。

[0043]

图4是用于示出通过螺栓60实现的一者壳体50与另一者壳体51的紧固状态的第一参考例的剖视图。在图4中,在一者壳体50与另一者壳体51之间配置有参考例的防振装置100来代替防振装置1这一点与图2和图3所示的本实施方式中的防振装置1的使用状态的例子相区别。在参考例的防振装置100中,在螺栓承受部15处,在贯穿插入孔16的周围不设置防振凸筋部17。

[0044]

如图4所示,在参考例的状态下,在一者壳体50和另一者壳体51中任一者或者两者产生振动的情况下,由于在一者壳体50与另一者壳体51之间配置不具有防振凸筋部17的防振装置100,所以在一者壳体50的下表面50b与另一者壳体51的上表面51u之间、例如在图4中以虚线包围的、包含一者壳体50与另一者壳体51双方的外侧端部的区域t中,彼此的金属材料直接接触。因此,在一者壳体50与另一者壳体51的接合部处,因金属材料相互的接触而产生噪音。

[0045]

一般来说,在机动车等机械部件中,作为紧固对象的一者壳体50和另一者壳体51、以及作为紧固构件的螺栓60均为铝类合金、镁类合金或者铁类合金等金属制,容易相互传播振动。

[0046]

另一方面,在使防振装置1介于一者壳体50与另一者壳体51之间的图3所示的使用状态下,在防振装置1的贯穿插入孔16的周围,在螺栓60的螺丝头62的下侧,螺栓承受部15周围的下侧橡胶层12b的下表面12bb与另一者壳体51的上表面51u抵接。另外,在防振装置1的贯穿插入孔16的周围,防振凸筋部17的顶部17a与一者壳体50的下侧(箭头b方向)的表面即下表面50b抵接。具体而言,防振装置1的防振凸筋部17设置为在使用状态下位于螺丝头62的下侧。如此,在防振装置1的螺栓承受部15的周围,下侧橡胶层12b的下表面12bb与另一者壳体51的上表面51u抵接,防振凸筋部17的顶部17a与一者壳体50的下表面50b抵接,由此防振凸筋部17产生弹性变形。此处,防振凸筋部17优选设置为在使用状态下位于螺丝头62的下侧处的外周侧(箭头d方向)的端部。通过如此构成,通过防振装置1,防振凸筋部17产生弹性变形,由此防止设置于防振装置1上侧的一者壳体50与设置于下侧的另一者壳体51在图4的参考例所示的区域t的附近处接触。因此,通过防振装置1,能够防止因一者壳体50与另一者壳体51接触而产生的振动、噪音和从振动源的传播。

[0047]

另外,本发明的第一实施方式的防振装置1中,由于上侧橡胶层12u的上表面12uu与一者壳体50的下表面50b抵接,下侧橡胶层12b的下表面12bb与另一者壳体51的上表面51u抵接,所以能够获得橡胶的衰减性能。因此,通过防振装置1,能够进一步针对机动车的

车辆等中的振动提高防振性和防音性。

[0048]

[第二实施方式]

[0049]

接下来,对本发明的第二实施方式的防振装置1a进行说明。以下,对于具有与上述第一实施方式的防振装置1相同或者类似的功能的结构标注相同的附图标记而省略其说明,仅对不同的结构进行说明。

[0050]

图5是用于示出本发明的第二实施方式的防振装置1a的概略结构的主视图。另外,图6是防振装置1a的b-b剖视图。进一步,图7是防振装置1a的c-c剖视图。如图5至图7所示,关于本实施方式的防振装置1a,在防振构件10a的开口部13的周围不具有密封凸筋部14这一点、以及在螺栓承受部15处设置于贯穿插入孔16各自的周围的防振凸筋部17的形状不同这一点与之前说明了的防振装置1相区别。

[0051]

如图5至图7所示,防振装置1a由于在防振构件10的开口部13的周围不具有密封凸筋部14,所以分别在具有平坦表面的金属板11的上表面11u设有上侧橡胶层12u,在下表面11b设有下侧橡胶层12b。防振装置1a在其使用状态下构成有平面部18,该平面部18是对配置于防振装置1a的上侧(箭头a方向)的一者壳体与配置于防振装置1a的下侧(箭头b方向)的另一者壳体各自的内部和外部不具有密封功能(作为密封垫的功能)的平坦的表面。也就是说,在通过螺栓、螺丝等紧固构件对各种的两构件之间进行紧固接合时,防振装置1a介于紧固构件与通过紧固构件而进行紧固的紧固对象的间隙中,起到抑制在紧固构件与紧固对象之间产生的振动的作用。

[0052]

接下来,关于防振凸筋部17的形状,具体而言,如图5所示,主视时为圆形形状这一点与之前说明的防振装置1的防振凸筋部17的形状相区别。也就是说,在防振装置1a中,防振凸筋部17设置为包围贯穿插入孔16的外周。

[0053]

如图6所示,在防振装置1a中,也是防振凸筋部17的一表面、具体而言上表面11u朝向上侧(箭头a方向)为凸形状。具体而言,防振凸筋部17以在例如螺栓承受部15的宽度方向(箭头cd方向)上的中央部分处、将顶部17a作为轴线方向(箭头ab方向)上的顶部部分且从下侧(箭头b方向)朝向上侧(箭头a方向)鼓出的方式形成为剖视时为圆弧状的全凸筋形状。即,在螺栓承受部15具有防振凸筋部17的防振装置1具有浮起结构。

[0054]

接下来,对防振装置1a的使用状态进行说明。

[0055]

图8是用于示出防振装置1a的使用状态的b-b剖视图。另外,图9是用于示出防振装置1a的使用状态的c-c剖视图。如图8和图9所示,在防振装置1a的使用状态下,在防振装置1a的上侧(箭头a方向)配置有一者壳体50,该一者壳体50由机动车等车辆中的作为密封对象的两构件中的一者、例如内燃机的工作缸盖等构成。在一者壳体50形成有螺栓贯穿插入孔52,该螺栓贯穿插入孔52具有能够供螺栓60的外螺纹部61贯穿插入的直径。螺栓贯穿插入孔52在轴线方向(箭头a或者b方向)上与螺栓承受部15的贯穿插入孔16形成于相同位置。在图8和图9中,在防振装置1a的下侧(箭头b方向)配置有另一者壳体51,该另一者壳体51由机动车等车辆中的作为密封对象的两构件中的另一者、例如内燃机的工作缸体等构成。在另一者壳体51形成有内螺纹部53,该内螺纹部53是具有能够与螺栓60的外螺纹部61螺纹连接的直径和螺纹牙形状的螺纹孔。内螺纹部53在轴线方向(箭头a或者b方向)上与一者壳体50的螺栓贯穿插入孔52和螺栓承受部15的贯穿插入孔16形成于相同位置。

[0056]

图8和图9是使防振装置1a介于一者壳体50与另一者壳体51之间的状态。在该状态

下,螺栓60的外螺纹部61从一者壳体50的上侧朝向下侧贯穿插入于螺栓贯穿插入孔52,且外螺纹部61与另一者壳体51的内螺纹部53螺纹连接。

[0057]

图10是用于示出通过螺栓60实现的一者壳体50与另一者壳体51的紧固状态的第二参考例的剖视图。在图10中,在一者壳体50与另一者壳体51之间配置不具有防振凸筋部17的参考例的防振装置200来代替防振装置1a这一点与图8和图9所示的本实施方式中的防振装置1a的使用状态的例子相区别。

[0058]

如图10所示,在参考例的状态下,在一者壳体50或者另一者壳体51中任一者或者两者产生振动的情况下,由于在一者壳体50与另一者壳体51之间配置不具有防振凸筋部17的防振装置200,所以在一者壳体50的下表面50b与另一者壳体51的上表面51u之间、例如在图4中以虚线包围的、包含一者壳体50和另一者壳体51双方的外侧端部的区域t中,彼此的金属材料直接接触。因此,在一者壳体50与另一者壳体51的接合部处,因金属材料相互的接触而产生噪音。

[0059]

另一方面,在图8所示的使用状态下,在防振装置1a的贯穿插入孔16的周围,在螺栓60的螺丝头62的下侧(箭头b方向),螺栓承受部15周围的下侧橡胶层12b的下表面12bb与另一者壳体51的上表面51u抵接。另外,在防振装置1a的贯穿插入孔16的周围,防振凸筋部17的顶部17a与一者壳体50的下侧(箭头b方向)的表面即下表面50b抵接。

[0060]

如图9所示,在一者壳体50与另一者壳体51之间,在不具有防振凸筋部17的、螺栓承受部15的周围以外的部分,防振凸筋部17的高度、也就是防振装置1a的轴线方向(箭头ab方向)的尺寸与不具有防振凸筋部17的平面部18产生高度差。此处,在防振装置1a的使用状态下,一者壳体50与另一者壳体51之间的高度差是防振装置1a的上侧橡胶层12u的上表面12uu与一者壳体50的下侧的下表面50b的间隙g。

[0061]

如图8和图9所示,由于在防振装置1a的使用状态下,在一者壳体50与另一者壳体51之间产生间隙g,所以一者壳体50与另一者壳体51为非接触状态。因此,通过防振装置1a,由于能够防止构成一者壳体50和另一者壳体51的金属材料相互接触,所以能够隔离双方的振动系统。也就是说,通过防振装置1a,能够防止来自一者壳体50和另一者壳体51中任一者或者两者的振动、噪音的传播。另外,通过防振装置1a,由于能够防止构成一者壳体50与另一者壳体51的金属材料相互接触,所以能够进一步防止因金属材料接触而导致的振动、噪音的产生和从振动源的传播。

[0062]

以上,对本发明的优选实施方式进行了说明,但是本发明不限定于上述的实施方式,而是包括本发明的概念和权利要求书所包含的所有的方式。另外,为了使上述的课题和效果的至少一部分发挥作用,也可以适当地对各结构进行选择性地组合。另外,例如,上述实施方式中的各结构要素的形状、材料、配置、尺寸等可以根据本发明的具体使用方式来进行适当地改变。

[0063]

在本发明中,例如防振凸筋部17的形状既可以是具有防振装置1那样的密封凸筋部14的形状,也可以是采用如防振装置1a的防振凸筋部17那样包围贯穿插入孔16的整周那样的形状。另外,防振凸筋部17的形状既可以是不具有防振装置1那样的密封凸筋部14的形状,也可以是如防振装置1的防振凸筋部17那样包围贯穿插入孔16的外周侧的一部分周围那样的形状。进一步,防振凸筋部17的形状不限定于上述的例子,只要是设置于防振构件10中的贯穿插入孔16的周围的至少一部分的形状即可。

[0064]

附图标记说明

[0065]

1防振装置、10防振构件、11金属板、11b下表面、11u上表面、12b下侧橡胶层、12bb下表面、12u上侧橡胶层、12uu上表面、13开口部、14密封凸筋部、14a顶部、15螺栓承受部、16贯穿插入孔、17防振凸筋部、17a顶部、18平面部、50一者壳体、50b下表面、50u上表面、51另一者壳体、51u上表面、52螺栓贯穿插入孔、53内螺纹部、60螺栓、61外螺纹部、62螺丝头、y1轴线

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1