基于GIS和BIM技术的桥梁安全监测平台的制作方法

基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台

技术领域

1.本发明涉及桥梁工程的技术领域,特别是涉及一种基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台。

背景技术:

2.自上世纪50年代以来,由于桥梁失效以及垮塌事故的不断发生,人们逐渐认知到桥梁安全监测的重要性。当前,桥梁安全监测开始由短期人工检测向长期健康监测转变,桥梁结构健康监测的新理念逐渐形成,并且开始尝试建立相应的桥梁健康监测系统。据不完全统计,我国安装了健康监测系统的桥梁早已超过100座,部分桥梁健康监测系统充分利用施工监控阶段布设的传感器和相应的监测数据,使得监测系统能包含施工阶段内容,串联了桥梁全寿命周期的监测信息。同时各监测系统均实行了防盗、防雷等保护措施,采集设备也具有易更换性,保证了监测的稳定性。

3.然而,我国大多数桥梁监测系统存在重硬件、轻软件的特点。虽然数量众多且性能优良的传感、传输设备加强了系统的硬件性能,但由于监测需求不明确,一些桥梁监测系统过度追求硬件建设,从而造成大量的浪费。而与此对应的算法研究和软件开发却投入较低。所以当前的桥梁监测系统在海量数据处理、实时预警、损伤识别、安全评估和管理决策等方面存在诸多不完善,致使监测信息分析能力薄弱、桥梁运营安全管理和维护提供的支持有限。而且,当前已建的桥梁健康监测系统往往是针对某一单体式的桥梁工程,对应的硬件设备和软件工具均局限于一座桥梁,无法兼容某区域范围内的多座桥梁工程。此类单体式的桥梁健康监测模式存在造价高昂、资源浪费以及信息孤岛等问题,难以为区域范围内桥梁整体的运营管理、安全评估以及维护加固提供可靠的支持。因此,如何结合gis和bim技术并将其应用于桥梁健康监控领域为解决当前桥梁健康监测痛点的核心方向。

4.bim,即英文building information modelingd的简称,其中文意义为建筑信息模型。该理念于2002年在美国被提出并得到各个领域的广泛应用,它通过将工程项目的相关数据集成在一个三维模型中,实现工程项目“所见即所得”,是全生命周期管理的重要手段。

5.gis,即英文geographic information system的简称,其中文意义为地理信息系统。gis是一种集成性计算机信息系统,它以计算机技术为基础,以地理空间数据为对象,以系统工程和信息科学等相关方法为手段,实现对地理信息的采集、存储、和管理分析等功能。

6.bim是一种“中观+微观”的表达方式,侧重于建筑物局部信息精细化表达,但在宏观建模方面表现差强人意,其无法加载大范围地理空间数据;而gis则是一种“宏观+大场景”表达模式,侧重于空间拓扑全局表达,但是在创建精细化内部微观模型方面表现的差强人意。

技术实现要素:

7.基于此,有必要针对当前桥梁健康监测领域中存在的无法处理海量数据、管理决策不清晰以及无法兼容某区域范围内的多座桥梁工程的问题,提供一种基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台。

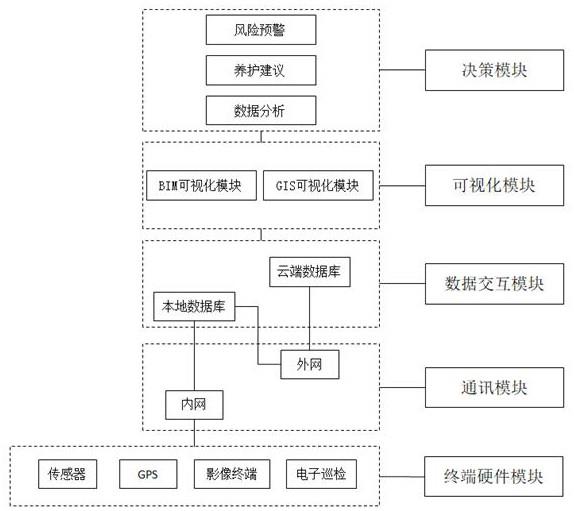

8.一种基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台,其包括:终端硬件模块、通讯模块、数据交互模块、可视化模块以及决策模块;所述终端硬件模块分别设置于桥梁钢结构、桥梁绳索以及桥梁路面;所述通讯模块包括内网以及外网,所述数据交互模块包括本地数据库以及云端数据库;所述终端硬件模块通过内网连接所述本地数据库,所述本地数据库通过外网连接所述云端数据库;所述可视化模块包括bim可视化模块以及gis可视化模块,所述bim可视化模块实现桥梁模型的三维展示,所述gis可视化模块通过坐标标记的方式对桥梁的区域布局进行宏观展示;所述决策模块对所采集的数据进行整理分析并对桥梁进行技术评估以及进行风险预警。

9.具体的,所述终端硬件模块包括传感器、gps、影像终端以及电子巡检。

10.具体的,所述传感器包括风速风向仪、加速度计、位移计、应变计、地震仪、温度计以及动态地磅。

11.具体的,所述本地数据库包括bim数据库以及gis数据库,所述bim数据库与所述gis数据库的数据共享。

12.进一步的,所述本地数据库通过所述内网接收到所述终端硬件模块的相关数据后,首先,对该相关数据进行初步的处理;然后,再将该所述相关数据进行加密,最后,再通过所述外网上传至所述云端数据库。

13.进一步的,所述云端数据库具有指定ip供本地数据库进行识别,所述云端数据库设有指定的访问口令以供终端用户进行访问与操作。

14.综上所述,本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台设有所述终端硬件模块、所述通讯模块、所述数据交互模块、所述可视化模块以及所述决策模块,使所述终端硬件模块布设于桥梁核心结构之中,并使所述终端硬件模块通过所述通讯模块与云端数据库进行实时的数据交互。同时,所述数据交互模块通过开发二次接口的方法使所述bim模块以及所述gis模块可以实现数据整合,以获得带有地理信息的桥梁模型,而且,每一上述的桥梁模型均标记有唯一可识别的id,以便于区域化的桥梁建筑进行统一的整合管理。本发明在单一桥梁建筑范围内布设若干所述终端硬件模块、所述本地数据库以及所述云端数据库,使区域内的桥梁建筑形成带有中心枢纽的网格化模块,以便于本发明可以大规模的整理分析桥梁健康监控数据,并且,用户可以实时通过数据库服务器或者便携移动终端来访问上述的桥梁健康监控数据。本发明还设有所述可视化模块,用户通过可视化模块可以实现桥梁模型的三维展示,并且用户通过上机操作菜单可以对桥梁模型进行动态观察、平移、剖切、爆炸、测量、第一视角漫游、显示选中组件特性、设置模型以及场景渲染等操作。本发明也可以将桥梁病害信息直接在桥梁模型上进行标记展示,用户可以通过点击病害标记点,查看病害详情。本发明还设有所述决策模块,所述决策模块可以根据所述终端硬件模块所实时采集的数据实时地对桥梁模型进行技术评估、提出养护建议以及发出风险预警。

附图说明

15.图1为本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台的系统结构图;图2为本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台的预警流程图。

具体实施方式

16.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

17.请参阅图1,图1为本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台的系统结构图。

18.本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台包括:终端硬件模块、通讯模块、数据交互模块、可视化模块以及决策模块。所述终端硬件模块分别设置于桥梁钢结构、桥梁绳索以及桥梁路面。所述通讯模块包括内网以及外网,所述数据交互模块包括本地数据库以及云端数据库。所述终端硬件模块通过内网连接所述本地数据库,所述本地数据库通过外网连接云端数据库。所述可视化模块包括bim可视化模块以及gis可视化模块,所述bim可视化模块实现桥梁模型的三维展示,所述gis可视化模块通过坐标标记的方式对桥梁的区域布局进行宏观展示。所述决策模块对所采集的数据进行整理分析并对桥梁进行技术评估以及进行风险预警。

19.具体的,上述的终端硬件模块包括传感器、gps、影像终端以及电子巡检等应用于桥梁数据采集的终端硬件。所述传感器包括风速风向仪、加速度计、位移计、应变计、地震仪、温度计以及动态地磅等,所述传感器布设于桥梁结构的关键部分,所述传感器可以采集包括振动、位移、应力应变、索力等结构响应,以及风力风速、温度、车辆荷载、地震、降雨量等环境参数。所述传感器采用无线传输的方式,通过所述内网将所采集的数据传输至所述本地数据库中。所述gps可以标记所监测桥梁的坐标信息,并将该坐标信息传输至本地数据库中。所述影像终端包括架设于桥梁核心位置的各类监控摄像头等传输声光信号的影像设备,所述影像终端可以记录桥梁流通车流量、桥梁结构病害照片已经桥梁各部件动态变化等影像信息。所述电子巡检包括带有监测设备的定期人员、车辆已经无人机等巡检措施,所述电子巡检通过所述内网传输数据于本地数据库之中。

20.具体的,所述终端硬件模块可以通过架设私有无线局域网以及单对单定点光纤等形式连接所述本地数据库,所述私有无线局域网以及所述单对单定点光纤组成所述内网。所述外网包括2g/3g/4g/5g等通讯网络以及开放性宽带互联网络。所述内网与所述外网不产生直接的信息交互。

21.所述本地数据库包括bim数据库以及gis数据库,由于bim数据库采用ifc标准,而gis数据库采用city gml标准;所述ifc标准的核心技术内容分为两个部分,一是工程信息如何描述,二是工程信息如何获取;而所述city gml标准则强调空间对象多尺寸表达以及对象几何、拓扑和语义表达的一致性。可见所述ifc标准与所述city gml标准存在较大的差异,为使所述bim数据库与所述gis数据能维持数据互通,可采用开发二次接口的方法。具体的,可以先通过autodesk revit软件建立桥梁模型,并对其进行轻量化处理,使其能在云端快速显示;然后再通过导入倾斜摄影的数据以及世界地图的数据,以获得gis模型,然后通

过对ifc标准和city gml标准进行语义扩展,以实现bim模型与gis模型的融合,从而实现bim数据库与gis数据的数据的整合。在上述整合模型与数据的基础上实现对arc gis以及bim sever的二次开发,即通过在bim sever中集成bim模型以及gis模型,开发基于bim模型的gis应用模块,并且对其进行语义扩展。进一步的,亦可以使用数据格式转换或数据标准扩展等方法来实现bim数据库以及gis数据库的数据整合。

22.所述本地数据库通过所述内网接收到所述终端硬件模块的相关数据后,首先对该相关数据进行初步的处理,包括筛选有用数据、剔除无效数据以及修正数据等,然后,所述本地数据库再将上述相关数据进行加密后通过所述外网上传至所述云端数据库。所述所述云端数据库具有指定ip可供本地数据库进行识别,所述云端数据库设有指定的访问口令以便于终端用户从便携设备终端或者数据服务器端进行访问与操作。所述云端数据库接收到所述本地数据上传的经过初步处理的相关数据后可对该数据进行进一步的汇总、分析和处理。所述本地数据库所采集的原始数据、所述云端数据库所接收的经过初步处理的数据以及所述云端数据库所分析处理后的数据均可被终端用户查阅与使用。

23.具体的,通过本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台,用户首先需要根据桥梁的设计图纸等资料,使用autodesk revit软件来建立所对应桥梁的三维模型,即所述的bim模块,然后利用三维模型轻量化技术对所述bim模块进行处理,以便于所述bim模块可以被存放于云端数据库以及被加载至便携移动端。接着,用户可通过倾斜摄影以及已公开的世界地图等共享数据建立gis模块,使用本桥梁健康监控平台可以将所述bim模块与所述gis模块进行数据整合以便获得带有地理信息的桥梁模型。接着,将上述的桥梁模型基于预设的编码规则进行标记,以获得带有唯一id标示的数据化桥梁模型,该数据化的桥梁模型可以在本桥梁健康监控平台内被识别和调用。并且,所述终端硬件模块持续将采集的现场数据,包括桥梁各种荷载数据、各种环境参数变量以及桥梁病害影像资料等更新至所述云端数据库中。所述云端数据库可以将上述的现场数据进行分析和可视化处理以得到所述可视化模块,所述可视化模块包括bim可视化模块以及gis可视化模块,所述bim可视化模块为可动态观察、平移、剖切、爆炸、测量以及场景渲染的数据化桥梁三维模型,所述bim可视化模块通过关联所述云端数据库可以将所述数据化的桥梁三维模型与现实桥梁的构件实时挂钩,以便于用户可以根据变化中的桥梁模型进行技术评定,从而决策现实桥梁的养护方案或者进行桥梁病害预警。所述gis可视化模块为数据化的桥梁三维模型与数据化的地理环境的结合,所述gis可视化模块可以将单一桥梁模型结合其地理环境进行展示。具体的,本发明可以将每一桥梁划分为桥梁下部分、桥面部分以及桥梁上部分来分别进行健康状态评估,每一桥梁部分根据桥梁类型的不同可以预设不同的评估权重,每一桥梁部分也可以根据桥梁部件的种类以及该部件种类的权重来进行综合评估。

24.进一步的,请参阅图2,图2为本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台预警流程图,所述决策模块可以根据上述的桥梁技术状况评定结果提出相应的养护意见或者进行风险预警,用户可结合桥梁现场情况对养护意见进行修改优化再制定出完整的养护方案,养护结束后,需要对维修结果进行验收,保证维修的质量,验收合格则本次维修结束。如所示决策模块提出风险预警后,可通过紧急呼叫联系用户管理方已进行进一步的风险确认,风险预警信号未解除前会持续发出。

25.综上所述,本发明基于gis和bim技术的桥梁安全监测平台设有所述终端硬件模

块、所述通讯模块、所述数据交互模块、所述可视化模块以及所述决策模块,使所述终端硬件模块布设于桥梁核心结构之中,并使所述终端硬件模块通过所述通讯模块与云端数据库进行实时的数据交互。同时,所述数据交互模块通过开发二次接口的方法使所述bim模块以及所述gis模块可以实现数据整合,以获得带有地理信息的桥梁模型,而且,每一上述的桥梁模型均标记有唯一可识别的id,以便于区域化的桥梁建筑进行统一的整合管理。本发明在单一桥梁建筑范围内布设若干所述终端硬件模块、所述本地数据库以及所述云端数据库,使区域内的桥梁建筑形成带有中心枢纽的网格化模块,以便于本发明可以大规模的整理分析桥梁健康监控数据,并且,用户可以实时通过数据库服务器或者便携移动终端来访问上述的桥梁健康监控数据。本发明还设有所述可视化模块,用户通过可视化模块可以实现桥梁模型的三维展示,并且用户通过上机操作菜单可以对桥梁模型进行动态观察、平移、剖切、爆炸、测量、第一视角漫游、显示选中组件特性、设置模型以及场景渲染等操作。本发明也可以将桥梁病害信息直接在桥梁模型上进行标记展示,用户可以通过点击病害标记点,查看病害详情。本发明还设有所述决策模块,所述决策模块可以自动对桥梁进行技术评估并针对技术评估结果给出对应的养护方案以及预警消息。用户可以针对本发明所提出的养护方案进行修改或补充,当用户执行完养护方案以后本发明可以实时对该桥梁进行二次评估,并继续作出技术评估结果。

26.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

27.以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1