一种现场通讯总线组管理电路、组管理器及拓扑结构的制作方法

1.本实用新型涉及网络控制器技术领域,尤其涉及一种现场通讯总线组管理电路、组管理器及拓扑结构。

背景技术:

2.现场通讯总线技术在各类物联网场景中得到广泛应用。通讯总线系统往往对接入总线的节点有数量限制,无法应用于一些需要大量节点部署的应用场景,这时就需要一种中继设备,能够有效增加总线可连入节点数量。此外在不少应用场景中,处于物理接线等因素,总线需要形成多路结构,这时就需要一种多路中继设备,将一条输入线路拓展成多路输出线路。

3.现有技术中的中继器大多仅设置一根用于连接主机和从机的总线,该结构能够可拓展出的节点数量较少,难以满足更多节点以及全局广播和高频高速通讯场景的需要。

技术实现要素:

4.本实用新型旨在解决现有技术的不足,而提供一种现场通讯总线组管理电路、组管理器及拓扑结构。

5.本实用新型为实现上述目的,采用以下技术方案:

6.一种现场通讯总线组管理电路,包括:

7.单片机,单片机的两个uart通道分别连有一个收发器,两个收发器的差分线输出端分别为总线a和总线b;

8.两个组外接口,用于与主机或相邻的组管理器相连,总线a与组外接口相连,总线b通过模拟开关与总线b相连,模拟开关的控制端与单片机相连;

9.一个组内接口,用于与组内从机相连,组内接口与总线b相连。

10.进一步的,收发器为rs485收发器。

11.进一步的,组外接口和组内接口均设有电源线和地线。

12.进一步的,组外接口和组内接口均为rj45接口。

13.一种现场通讯总线组管理器,包括:

14.电路板,单片机、收发器、组外接口、组内接口、模拟开关均位于电路板上;

15.壳体,壳体包覆在电路板外,壳体与电路板固定连接,壳体与组外接口和组内接口配合设有插口。

16.进一步的,两个组外接口分别位于电路板的顶部和底部,位于顶部的组外接口开口朝上,位于底部的组外接口开口朝下,组内接口位于电路板顶部或底部,组内接口开口朝向电路板一侧。

17.进一步的,壳体包括上壳和下壳,上壳和下壳扣合并固定连接构成壳体。

18.进一步的,上壳与下壳通过多根螺丝固定连接。

19.进一步的,螺丝位于电路板侧部,用于对电路板进行侧向限位。

20.进一步的,上壳和下壳内侧位于螺孔处均设有用于对电路板进行纵向限位的凸台。

21.进一步的,上壳和下壳内侧边缘设有加强筋。

22.进一步的,上壳和下壳对应组外接口和组内接口位置均配合设有容纳槽。

23.进一步的,插口内侧设有用于对组外接口和组内接口进行限位的限位筋。

24.进一步的,电路板上设有用于显示工作状态的指示灯,指示灯与单片机相连,壳体上与指示灯配合设有观察孔。

25.一种现场通讯总线组管理电路的拓扑结构,包括:

26.一条组管理器菊花链,管理器菊花链包括多个顺序连接的组管理器,相邻的两个组管理器通过组外接口相连,位于管理器菊花链一端的组管理器的组外接口与总线管理总机相连;

27.多条从机菊花链,从机菊花链包括多个顺序连接的从机,位于多条从机菊花链端部的从机与组管理器的组内接口相连。

28.本实用新型的有益效果是:

29.1)本实用新型每个组管理器可拓展一路总线,组管理器之间可以首尾相接进行延伸拓展,用户可以按需拓展总线,无需事先设计定型,通用性强。

30.2)采用组外总线与组内总线分离的双总线设计,电路结构简单,组管理器节点间无需对信号进行进一步的处理,通过应用相应的数据链路层协议,用户可以更低的成本,实现更强的线路拓展和节点数量倍增。

31.3)适用于软件中继和模拟开关中继模式,两种模式可由软件随时切换,适用于全局广播和高频高速等通讯应用场景。

32.4)采用三向接口结构,组管理器之间由标准网线互相连接,便于从不同方向拓展布线,避免线路折弯,可依据现场环境快速安装,提升了现场总线的模块化组网能力。

附图说明

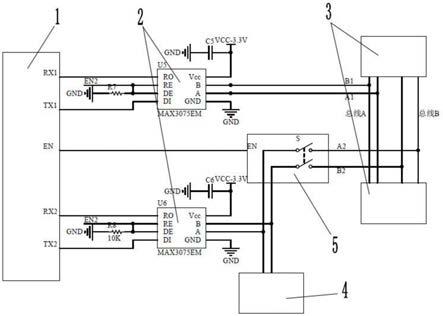

33.图1为本实用新型的电路原理图;

34.图2为本实用新型的电路连接逻辑图;

35.图3为本实用新型的爆炸图;

36.图4为上壳的结构示意图;

37.图5为本实用新型拓扑结构的示意图;

38.图中:1-单片机;2-收发器;3-组外接口;4-组内接口;5-模拟开关;6-电路板;7-壳体;71-上壳;72-下壳;73-螺丝;74-凸台;75-加强筋;76-限位筋;77-指示灯;

39.以下将结合本实用新型的实施例参照附图进行详细叙述。

具体实施方式

40.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

41.如图所示,一种现场通讯总线组管理电路,包括:

42.单片机1,单片机1的两个uart通道分别连有一个收发器2,两个收发器2的差分线输出端分别为总线a和总线b;

43.两个组外接口3,总线a与组外接口3相连,总线b通过模拟开关5与总线b相连,模拟开关5的控制端与单片机1相连;

44.一个组内接口4,用于与组内从机相连,组内接口4与总线b相连。

45.进一步的,电路还包括ldo供电模块及其他外围辅助电路。

46.进一步的,收发器2为rs485收发器。

47.进一步的,组外接口3和组内接口4均设有电源线和地线。

48.进一步的,组外接口3和组内接口4均为rj45接口。

49.一种现场通讯总线组管理器,包括:

50.电路板6,单片机1、收发器2、组外接口3、组内接口4、模拟开关5均位于电路板6上;

51.壳体7,壳体7包覆在电路板6外,壳体7与电路板6固定连接,壳体7与组外接口3和组内接口4配合设有插口,电路板6与壳体内壁留有间隙。

52.进一步的,两个组外接口3分别位于电路板6的顶部和底部,位于顶部的组外接口3开口朝上,位于底部的组外接口3开口朝下,组内接口4位于电路板6顶部或底部,组内接口4开口朝向电路板6一侧。

53.进一步的,壳体7包括上壳71和下壳72,上壳71和下壳72扣合并固定连接构成壳体7。

54.进一步的,上壳71与下壳72通过多根螺丝73固定连接。

55.进一步的,螺丝73位于电路板6侧部,用于对电路板6进行侧向限位。

56.进一步的,上壳71和下壳72内侧位于螺孔处均设有用于对电路板6进行纵向限位的凸台74。

57.进一步的,上壳71和下壳72内侧边缘设有加强筋75。

58.进一步的,上壳71和下壳72对应组外接口3和组内接口4位置均配合设有容纳槽。

59.进一步的,插口内侧设有用于对组外接口3和组内接口4进行限位的限位筋76。

60.进一步的,电路板6上设有用于显示工作状态的指示灯77,指示灯77与单片机1相连,壳体7上与指示灯77配合设有观察孔,未连入系统时指示灯77以1秒的间隔闪烁,连入系统后支路开时指示灯77常亮,支路关时指示灯77常灭。

61.一种现场通讯总线组管理电路的拓扑结构,包括:

62.一条组管理器菊花链,管理器菊花链包括多个顺序连接的组管理器,相邻的两个组管理器通过组外接口3相连,位于管理器菊花链一端的组管理器的组外接口3与总线管理总机相连;

63.多条从机菊花链,从机菊花链包括多个顺序连接的从机,位于多条从机菊花链端部的从机与组管理器的组内接口4相连。

64.通过这种层级式的拓扑结构,系统最多可容纳255个组管理器及65025个通讯节点。通过组合组管理器及通讯节点,系统能够实现高度灵活多样的总线组网。每个组管理器将通讯总线分为组内和组外两部分,与组管理器连接的各通讯节点集合称为通讯组。管理器集合称为管理器组。组内与组外总线均采用差分电平、半双工通讯。

65.本实用新型使用时,可应用为软件中继和模拟开关中继两种中继形式,具体如下:

66.1)软件中继模式

67.软件中继模式下,各组管理器模拟开关5均处于断开状态,总机与各通讯组之间处

于隔离状态。系统内所有节点可共享总线资源。总机向组外总线a发送寻址与消息帧。被唤醒的组管理器将后续消息帧,逐字节中继至组内总线b中,并在从机回复时将从机消息中继至组外总线a中。

68.这一模式下,总机可以向组外总线发送广播消息,进而向所有节点进行广播。这种模式尤其适用于全局广播的应用场景。

69.2)模拟开关中继模式

70.模拟开关中继模式下,组管理器通过闭合模拟开关,将组外总线b与组内总线b连接,总机与该组管理器以及该组内所有节点处于同一通讯总线中,电气相连。这一模式下,系统同时只能有一个通讯组拥有总线资源,与总机进行对话。这一模式的优点是中继延时地,可实现更高的波特率,适用于需要与某个或某组节点进行高频高速通讯的应用场景。

71.本实用新型使用时,依托上述电气构型,用户可先将各节点首尾连接形成节点串,后根据节点串所处物理位置选择通讯组数量,为每个通讯组连接组管理器,将各组管理器首尾相接,连接总机,组网完成。整个流程可在工程现场完成,具有高度灵活、模块化的特点,帮助用户提升了总线设计灵活性,降低了总线设计成本,施工成本,同时也增强了系统的后续拓展能力。

72.本实用新型每个组管理器可拓展一路总线,组管理器之间可以首尾相接进行延伸拓展,用户可以按需拓展总线,无需事先设计定型,通用性强;采用组外总线与组内总线分离的双总线设计,电路结构简单,组管理器节点间无需对信号进行进一步的处理,通过应用相应的数据链路层协议,用户可以更低的成本,实现更强的线路拓展和节点数量倍增;适用于软件中继和模拟开关中继模式,两种模式可由软件随时切换,适用于全局广播和高频高速等通讯应用场景;采用三向接口结构,组管理器之间由标准网线互相连接,便于从不同方向拓展布线,避免线路折弯,可依据现场环境快速安装,提升了现场总线的模块化组网能力。

73.上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1