插拔式可通讯信息采集控制器的制作方法

1.本实用新型涉及控制器领域,主要涉及物联网产品的功能或负载进行扩展控制的一种插拔式可通讯信息采集控制器。

背景技术:

2.目前的物联网产品为了扩展功能或增加负载,往往是增加一个附件或单独开发一个产品来实现,新增的产品是与物联网产品处于分离状态,连接的方式通常为采用:先螺钉固定安装,再将主、副模块的负载、信号等连接采用导线接线的方式。显然,这种接线方式明显存在安装繁琐,拆卸不便的问题,且副模块数量过多时,接线不仅繁琐、效率低,且容易出错,同时还增加了成本和空间。为此,有待设计一种能实现快速扩展连接,并功能集成度高的信息采集控制器。

技术实现要素:

3.为克服上述不足,本实用新型的目的是向本领域提供一种插拔式可通讯信息采集控制器,使其解决现有产品扩展接线较为繁琐,出错率好,效率低,且接线成本高,占用体积大,功能集成度欠佳的技术问题。其目的是通过如下技术方案实现的。

4.一种插拔式可通讯信息采集控制器,该控制器包括罩壳、主控电路板、产品端口,主控电路板安装于罩壳内,产品端口包括强电接口、弱电接口和负载接口,其中强电接口包括分布于罩壳两侧的输入端强电接口和输出端强电接口,弱电接口包括分布于罩壳两侧的输入端弱电接口和输出端弱电接口,负载接口位于罩壳端面并与强电接口形成通电回路。其结构要点在于所述主控电路板包括电源管理、通讯电路、中央控制器、动作机构、监控机构、参数设定模块,中央控制器包括单片机和掉电存储器,动作机构包括继电器驱动电路、继电器,监控机构包括采集模块、电路互感器、漏电互感器、输出端口检测、运行指示灯、输出端口指示灯,参数设定模块包括指示灯组和按键组;所述电源管理包括将所述弱电接口的电压转换为所述通讯电路、单片机、采集模块所需电压的转换电路;所述通讯电路包括将所述弱电接口输入的总线信号转换为所述单片机所能识别的串口总线信号的通信电路;所述参数设定模块、掉电存储器连接单片机,且参数设定模块的运行参数存储于掉电存储器并掉电持续存储;所述监控机构的采集模块连接电流互感器、漏电互感器,并通过电流互感器获取强电接口向负载接口输送的电流参数,通过漏电互感器获取强电接口向负载接口输送电能回路上发生的漏电故障电流参数,且采集模块通信连接单片机并将获取的参数信息发送至单片机,单片机连接所述运行指示灯,运行指示灯的闪烁频率对应所述电流互感器电流参数的大小;所述监控机构的输出端口检测、输出端口指示灯均连接至所述强电接口与负载接口的通电回路中,输出端口检测通信连接至单片机并向单片机反馈负载接口的电压信息,输出端口指示灯作为负载接口带电指示;所述强电接口与所述负载接口的通电回路中设置控制其通断的所述动作机构的继电器,继电器连接所述继电器驱动电路,继电器驱动电路由所述弱电接口供电,继电器驱动电路通信连接所述单片机。

5.所述弱电接口包括12v电源正极、12v电源负极和rs485总线a、rs485总线b,所述电源管理的转换电路是将直流12v电源转换为直流3.3v,所述通信电路为rs485通信电路。

6.所述参数设定模块的指示灯组的每个指示灯设有常亮、熄灭、闪烁三种状态,所述按键组的每个按键设有短按、长按、松开三种运行状态,且按键组的按键操作结果通过指示灯组的指示灯工作状态组合形成反馈。

7.所述参数设定模块的指示灯组和按键组均设置于罩壳正面,且罩壳正面设有对应各指示灯和按键的功能标记。

8.所述强电接口、负载接口均包括火线、零线和地线,强电接口的输入端强电接口和输出端强电接口分别形成公头接口、母头接口,所述弱电接口的输入端弱电接口和输出端弱电接口分别形成usb公头和usb母头,所述负载接口为三插或两插的用电插座。

9.本实用新型集电流信号采集、短路保护、过载保护、漏电保护、可通讯、远程操作于一体,功能集成度较高,且能实现相同产品进行插拔式连接,数量可随意组装配合,从而增大负载,拓展功能及运用场景,避免了接线多、易出错、空间占用大、效率低的连接方式,使用更为高效、便捷,适合作为扩展模块式的信息采集控制器使用,或同类产品的结构改进。

附图说明

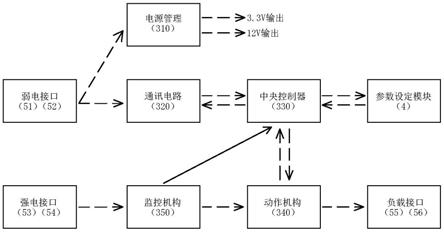

10.图1是本实用新型的控制方框结构示意图。

11.图2是本实用新型的电路构架示意图。

12.图3是本实用新型的右侧结构示意图。

13.图4是本实用新型的正面结构示意图。

14.图5是本实用新型的左侧结构示意图。

15.图6是本实用新型的正面内部结构示意图。

16.图7是本实用新型的标签贴纸结构示意图。

17.图中序号及名称为:1、底座、2、盖体,3、主控线路板,310、电源管理,311、直流12v转3.3v电路,320、通讯电路,321、485通讯电路,330、中央控制器,331、单片机,332、掉电存储器,340、动作机构,341、继电器驱动电路,342、继电器a,343、继电器b,350、监控机构,351、采集模块,352、电流互感器,353、漏电互感器,354、输出端口检测,355、运行指示灯,356、输出端口指示灯,360、参数设定模块,361、指示灯组,362、按键组,4、标签贴纸,5、产品端口,51、输出端弱电接口,52、输入端弱电接口,53、输出端强电接口,54、输入端强电接口,55、负载接口a,56、负载接口b。

具体实施方式

18.现结合附图,对本实用新型作进一步描述。

19.如图3

‑

图7所示,该信息采集控制器包括底座1、盖体2、主控线路板3、标签贴纸4、产品端口5。由底座和盖体形成罩壳,产品端口包括强电接口、弱电接口和负载接口,其中强电接口包括分布于罩壳两侧的输入端强电接口和输出端强电接口,弱电接口包括分布于罩壳两侧的输入端弱电接口和输出端弱电接口,负载接口位于罩壳端面并与强电接口形成通电回路,标签贴纸位于罩壳端面。产品端口5的弱电接口分别由直流12v电源正极、直流12v负极、rs485总线a、rs485总线b组成,其中输入端弱电接口51为usb公头样式,输出端弱电接

口52为usb母座样式。输入端强电接口53、输出端强电接口54分别由零线、火线、地线组成,其中输入端强电接口53为公头样式,输出端强电接口54为母座样式。负载接口包括不同样式的两种,分别为负载接口a55、负载接口b56,且负载接口分别由零线、火线、地线组成的供电插座。

20.如图1、图2所示,上述主控线路板3由电源管理310、通讯电路320、中央控制器330、动作机构340、监控机构350、参数设定模块4360组成。

21.电源管理310通过直流12v转3.3v电路311将弱电接口输入的直流12v电源转化为直流3.3v。

22.通讯电路320通过rs485通讯电路321将弱电接口输入的485总线信号转化为单片机331能够识别的串口总线信号。

23.中央控制器330由单片机331、掉电存储器332组成。单片机331型号为stm32f103c8t6,其负责逻辑与运行控制,掉电存储器332负责存储产品的一些运行参数设定,并在产品掉电后持续保存。

24.动作机构340由继电器驱动电路341、继电器a342、继电器b343组成,继电器驱动电路341同时控制继电器a342、继电器b343的工作,继电器a342、继电器b343为常闭继电器。

25.监控机构350由采集模块351、电流互感器352、漏电互感器353、输出端口检测354、运行指示灯355、输出端口指示灯356组成。运行指示灯355和输出端口指示灯356均位于罩壳端面的负载接口a55一侧。

26.采集模块351通过电流互感器352获取强电接口向强电负载接口输送的电流参数,并通过spi总线向单片机331发送数据,单片机331将电流大小参数信号通过运行指示灯355的闪烁频率反馈到用户。采集模块351通过漏电互感器353获取强电接口向负载接口输送电能回路上发生的漏电故障电流参数,并通过漏电信号端口向单片机331发送漏电故障信号。

27.输出端口检测354向单片机331反馈负载接口上的电压信息,判断产品是否发生故障。输出端口指示灯356通过常亮量与熄灭提示用户产品的负载接口是否带电。

28.参数设定模块360由指示灯组361、按键组362组成。指示灯组的每个指示灯有常量、熄灭、闪烁三种运行状态;按键组362的每个按键有短按、长按、松开三种运行状态;对按键组按键的操作结果通过指示灯组的指示灯工作状态组合实现反馈。罩壳端面的标签贴纸4上印有上述指示灯的编号和按键的功能编号。

29.该信息采集控制器的使用和工作方法为:将该控制器通过强电接口、弱电接口分别与另一个采集器或主控制器之间进行公母接头插接式连接,信息采集器的负载接口作为外部设备的供电口并连接外部用电设备。工作时:由电源管理310对主控电路板3内部供电,通讯电路320将弱电接口输入的总线信号转化为供单片机331识别的串口总线信号,形成通信控制;参数设定模块360将所需的参数信息设定并通过单片机331传输至掉电存储器332进行保存,监控机构350的采集模块351通过电流互感器352获取强电接口向负载接口输送的电流参数,通过漏电互感器353获取强电接口向负载接口输送电能回路上发生的漏电故障电流参数,且采集模块351将参数信息传送至单片机331,由单片机331根据参数信息控制运行指示灯355的闪烁频率,同时监控机构350的输出端口检测354和输出端口指示灯356检测负载接口的电压信息和通断状态,并由输出端口检测354将电压信息反馈至单片机331,单片机结合上述采集模块351和输出端口检测354的信息,控制动作机构340中的继电器驱

动电路341,通断控制继电器a342和继电器b343,即控制强电接口与负载接口之间通断状态,实现电路控制保护。

30.以上内容旨在说明本实用新型的技术手段,并非限制本实用新型的技术范围。本领域技术人员结合现有公知常识对本实用新型做显而易见的改进或替换,亦落入本实用新型权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1