一种农业大数据用森林植被信息数据收集分析系统的制作方法

[0001]

本发明涉及森林植被信息研究技术领域,具体为一种农业大数据用森林植被信息数据收集分析系统。

背景技术:

[0002]

农业大数据是融合了农业地域性、季节性、多样性、周期性等自身特征后产生的来源广泛、类型多样、结构复杂、具有潜在价值,并难以应用通常方法处理和分析的数据集合。农业大数据保留了大数据自身具有的规模巨大、类型多样、价值密度低、处理速度快、精确度高和复杂度高等基本特征,并使农业内部的信息流得到了延展和深化。农业大数据由结构化数据和非结构化构成,随着农业的发展建设和物联网的应用,非结构化数据呈现出快速增长的势头,其数量将大大超过结构化数据。植被生物量的动态监测对于区域可持续发展的决策以及全球变化的研究均具有极重要的意义。利用遥感技术进行植被生物量的动态监测既是发展生物量监测技术的需要,也是遥感技术应用发展的需要。

[0003]

目前的农业大数据用森林植被信息数据收集分析系统无法对不同年龄层的植被生长存活量进行快速推算和统计分析,传统取样推算方法不够准确。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的在于提供一种农业大数据用森林植被信息数据收集分析系统,以解决上述背景技术中提出的目前的农业大数据用森林植被信息数据收集分析系统无法对不同年龄层的植被生长存活量进行快速推算和统计分析,传统取样推算方法不够准确的问题。

[0005]

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种农业大数据用森林植被信息数据收集分析系统,包括以下步骤:

[0006]

s1:利用森林资源连续清查的林业固定样地数据,通过各树种组的各器官生物量估算模型计算出各样地森林植被的生物量;

[0007]

s2:利用地形图对遥感图像进行几何校正,并对遥感图像进行主成分变换、缨帽变换以及植被指数的计算来产生其派生数据;

[0008]

s3:将栅格样地数据、遥感数据及其派生数据、栅格地形数据和栅格气象数据统一到同一坐标系和投影下,并将所有的数据内插为30m分辨率的格网数据;

[0009]

s4:利用样地数据与遥感数据及其派生数据、地形数据和气象数据进行栅格空间叠加分析,从而得到各样地的样地数据、遥感数据及其派生数据、地形数据和气象数据;

[0010]

s5:根据各样地优势树种所属的龄组将所有的数据层化为幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林等几个不同龄组的样本数据;

[0011]

s6:分别对幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林的样地生物量与其对应的遥感数据和派生数据、气象数据和地形数据进行相关性分析,进而得出不同年龄层植被的生长存活量。

[0012]

优选的,所述步骤s1中可根据样地的坐标来建立样地gis数据库。

[0013]

优选的,利用地形图作为基础图,通过在地图和遥感图像上选取明显同名地物点对遥感图像进行几何校正,采用最近邻法进行像元亮度值的确定,将tm6波段重采样到30m

×

30m的像元大小,并实现遥感图像与样地gis数据库的配准。

[0014]

优选的,所述气象数据包括温度数据和降雨数据,温度数据包括年平均温度数据(ta)和大于0℃的积温数据(t0),降雨数据为年平均降雨量数据(pa)。

[0015]

优选的,利用gis并结合dem数据和有关地学和气象学知识,对温度和降雨数据进行空间插值,从而得到相应的面状数字数据,并在温度和降雨量的基础上产生湿润度指数的数据(im)。

[0016]

优选的,所述地形数据主要为1:25万的地形图数字化数据,从地形图数字数据中提取等高线,利用gis软件获取数字高程数据和坡向数据。

[0017]

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0018]

本发明通过对幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林的生物量与其对应的派生数据、气象数据和地形数据之间的相关性进行了分析,从而可得出不同年龄层植被的森林覆盖率,利用大数据统计分析森林植被信息,对整个生态环境具备良好的监测效果。

附图说明

[0019]

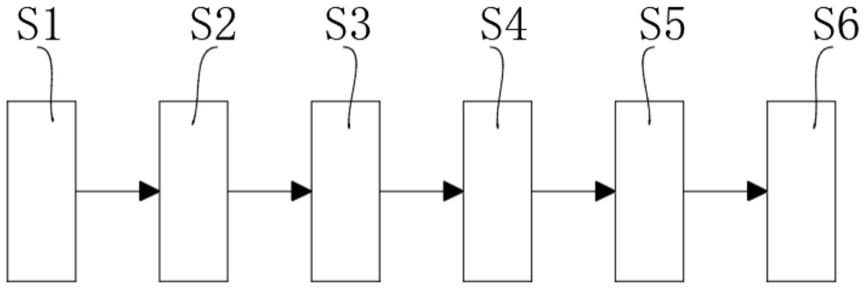

图1为本发明的步骤流程图。

具体实施方式

[0020]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0021]

请参阅图1,本发明提供的一种实施例:一种农业大数据用森林植被信息数据收集分析系统,包括以下步骤:

[0022]

s1:利用森林资源连续清查的林业固定样地数据,通过各树种组的各器官生物量估算模型计算出各样地森林植被的生物量;

[0023]

s2:利用地形图对遥感图像进行几何校正,并对遥感图像进行主成分变换、缨帽变换以及植被指数的计算来产生其派生数据;

[0024]

s3:将栅格样地数据、遥感数据及其派生数据、栅格地形数据和栅格气象数据统一到同一坐标系和投影下,并将所有的数据内插为30m分辨率的格网数据;

[0025]

s4:利用样地数据与遥感数据及其派生数据、地形数据和气象数据进行栅格空间叠加分析,从而得到各样地的样地数据、遥感数据及其派生数据、地形数据和气象数据;

[0026]

s5:根据各样地优势树种所属的龄组将所有的数据层化为幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林等几个不同龄组的样本数据;

[0027]

s6:分别对幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林的样地生物量与其对应的遥感数据和派生数据、气象数据和地形数据进行相关性分析,进而得出不同年龄层植被的生长存活量。

[0028]

进一步,所述步骤s1中可根据样地的坐标来建立样地gis数据库。

[0029]

进一步,利用地形图作为基础图,通过在地图和遥感图像上选取明显同名地物点

对遥感图像进行几何校正,采用最近邻法进行像元亮度值的确定,将tm6波段重采样到30m

×

30m的像元大小,并实现遥感图像与样地gis数据库的配准。

[0030]

进一步,所述气象数据包括温度数据和降雨数据,温度数据包括年平均温度数据(ta)和大于0℃的积温数据(t0),降雨数据为年平均降雨量数据(pa)。

[0031]

进一步,利用gis并结合dem数据和有关地学和气象学知识,对温度和降雨数据进行空间插值,从而得到相应的面状数字数据,并在温度和降雨量的基础上产生湿润度指数的数据(im)。

[0032]

进一步,所述地形数据主要为1:25万的地形图数字化数据,从地形图数字数据中提取等高线,利用gis软件获取数字高程数据和坡向数据。

[0033]

从landsat tm数据中产生系列植被指数的派生数据,如差值植被指数、归一化植被指数、垂直植被指数、比值植被指数、土壤调整比值植被指数、土壤调整植被指数、变形土壤调整植被指数和中红外植被指数。其算法如下:差值植被指数:dvi=tm4-a

×

tm3;归一化差值植被指数:ndvi=(tm4-tm3)/(tm4+tm3);垂直植被指数:pvi=(tm4-a

×

tm3-b)/sqr(1+a2);比值植被指数:rvi=tm4/tm3;土壤调整比值植被指数:sarvi=tm4/(tm3+b/a);变形土壤调整植被指数:tsavi=a

×

(tm4-a

×

tm3-b)/(tm3+a

×

tm4-a

×

b);中红外植被指数:vi3=100

×

(tm4-tm5)/(tm4+tm5)。式中,tm3和tm4是landsat tm的红光波段和近红外波段,根据有关参考文献确定a和b的值分别为0.96916和0.084726,最后,对landsat tm图像进行主成分变换,所产生各主成分的分量分别为pc1、pc2、pc3、pc4和pc5,分别为第一、第二、第三、第四和第五主分,根据各样本所属的龄组将所有样本分成幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林,然后分别对每一个龄组内的样本数据进行生物量与遥感地学数据之间的相关性分析。

[0034]

通过对幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林的样地生物量与其对应的遥感数据及其派生数据、气象数据和地形数据的相关分析发现,幼龄林的生物量与landsat的tm1和tm6波段的亮度值在0.05的水平上呈显著相关,其相关系数均为-0.33。而与其它因子在这个水平上,其相关都不够显著。幼龄林的生物量与tm1波段之间呈负相关关系,说明了生物量越高,对该波段的吸收越强,tm1的值就越低。这主要是因为tm1波段为蓝光波段,植被在进行光合作用时,植被中的叶绿素对蓝光具有较强的吸收作用,叶绿素的多少又与叶子的多少有关。幼龄林叶子的生物量占其总生物量的比重相对较大。因此,幼龄林的生物量越高,其tm1波段的值越低。通过对幼龄林、中龄林、近熟林和成过熟林的生物量与其对应的派生数据、气象数据和地形数据之间的相关性进行了分析,从而可得出不同年龄层植被的森林覆盖率,利用大数据统计分析森林植被信息,对整个生态环境具备良好的监测效果。

[0035]

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1