防伪认证方法与流程

[0001]

本发明属商品防伪技术领域,具体涉及一种防伪认证方法。

背景技术:

[0002]

当代社会的假冒伪劣现象屡禁不止,不但许多产品的生产厂家深受其害,而且也损害了消费者的切身利益及生命安全。随着现代科技的高速发展和假冒伪造技术活动的日益猖獗,促进各种防伪技术的发展。从第一代的以激光防伪为代表、第二代的查询式数码防伪、第三代的纹理防伪标签到第四代安全线防伪纸技术,在这些防伪技术中,消费者辨别真伪程序复杂,难度大,消费者不易操作,使防伪本身大打折扣,因此,研发一种安全可靠、操作简单、成本低廉、识别容易的防伪技术,是广大企业和消费者共同的期盼。

技术实现要素:

[0003]

本发明的目的在于提供一种安全可靠、操作简单、成本低廉、识别容易的防伪认证方法。

[0004]

为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:防伪认证方法,包括以下步骤:s1,设立防伪信息服务平台,建立用于存储商品防伪内容、企业信息的数据库;s2,生产企业在防伪信息服务平台以实名制认证的方式,登记、办理商品防伪手续;s3,防伪信息服务平台对生产企业编制冠名方式;s4,给每件商品编制唯一的商品编号,并给每个商品编号设立唯一对应的防伪标识;生产企业将防伪码印刷在包装箱或说明书或合格证或标签上,同理,生产企业将防伪标识设置在商品或包装箱或说明书或合格证或标签上;s5,防伪产品信息、企业信息、每件商品编制唯一的身份编号及其对应的唯一标识存入数据库,另作为生产企业的防伪印制资料;s6,消费者将用于扫描产品上的防伪码的防伪app下载并安装到手机,消费者通过手机扫描辨别真伪使用,防伪app需具备发送地址,扫描后可直接点击发送,完成将扫描信息发送至防伪信息服务平台的目的;s7,防伪信息服务平台根据接收到的查询消息,首先核实该防伪码在此之前是否做过防伪查询,若被查询过,则将“已做过防伪”的反馈信息发送至消费者手机上;若未被查询过,则从数据库中查找与该防伪码携带的商品编号对应的防伪标识,并将防伪标识发送至消费者手机,消费者可以将商品携带的防伪标识与防伪信息服务平台发送的防伪标识进行比对,辨别真伪。

[0005]

优选的,步骤s2中企业实名制认证需要提供法人代表的个人身份证明材料以及企业营业执照。

[0006]

优选的,步骤s3中的对生产企业编制冠名方式采用sim卡号码或一组数字或字母作为代名的企业编号。

[0007]

优选的,步骤s4中防伪标识为数字、文字、形状、图案、字母及其组合,形成无规律

可循的防伪标识。

[0008]

优选的,所述防伪标识设置在包装箱上且用刮刮油墨涂盖。

[0009]

优选的,所述防伪码包括企业编号及商品编号信息。

[0010]

优选的,步骤s7中,防伪信息服务平台根据接收到的查询信息,首先核实该商品在此之前是否做过防伪查询,若被查询过,则将“已做过防伪”的反馈信息发送至消费者手机上;若未被查询过,则将被查询的商品编号相关联的信息反馈给客户,并询问是否继续查询,若继续查询则需要消费者将防伪标识进行编辑或图片的形式短信发送至防伪信息服务平台,防伪信息服务平台则从数据库中查找与该商品编号对应的防伪标识,并将接收到的防伪标识与数据库中的防伪标识进行比对,根据比对结果,向消费者手机发送“正品”或“未查询到匹配的防伪标识”字样的信息,供消费者辨别真伪。

[0011]

与现有技术相比,本发明的有益效果为:1、商品生产企业在防伪信息服务平台办理的业务,是以移动通信sim卡号冠名的实名制企业,内植企业的防伪内容及资料,回复的信息真实准确,不可能被造假者仿冒。

[0012]

2、防伪标识无规律,企业使用产品防伪后风险为零,造假者仿冒概率为零,经销商、消费者购买商品后风险为零。

[0013]

3、该防伪方式是通过手机扫描发送至防伪信息服务平台,由防伪信息服务平台查询数据库后,反馈信息,具有快速查询、准确无误、安全可靠、操作简单、成本低廉、真伪辨别容易的优点。

[0014]

4、商品编号、短信反馈内容与涂墨下方内容相一致,保证产品的真实性和唯一性,起到了对企业产品的保护,更是对知名企业品牌产品及专利产品的保护。

[0015]

5、相对于市场广泛采用的多重防伪,本发明只采用一种防伪方式,制作程序简单,压缩了耗材成本,不仅能使大、中型企业降低防伪投入,更能方便更多的中小型企业做到商品防伪。

[0016]

6、本发明防伪方式易于操作辨别,提高了消费者的参与度,在保护了消费者利益的同时,促进了对企业产品利益的保护。

[0017]

7、本发明最大限度的避免了企业产品不再出现假冒、伪造现象,有效防范由于产品被假冒、伪造而造成的经济损失和由此带来的社会风险;使广大消费者能够购买到放心产品。该方法适合推广应用,使合作方移动通讯公司、防伪公司增加大量客户群,能够带来巨大的经济效益和社会效益。

附图说明

[0018]

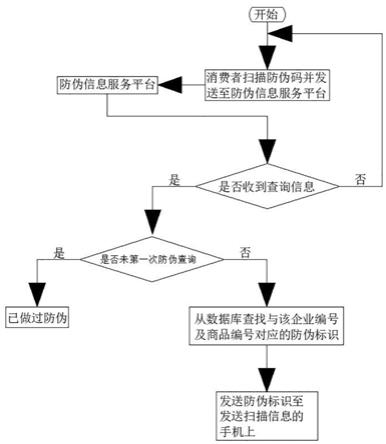

图1为本发明实施例1防伪方法的流程图;图2为本发明实施例2防伪方法的流程图。

具体实施方式

[0019]

为使本领域的技术人员对本发明更好的理解,下面结合具体的实施方式对本发明做进一步说明:实施例1一种防伪认证方法,包括以下步骤:s1,在移动通讯领域设立防伪信息服务平台,建立

用于存储商品防伪内容、企业信息的数据库;s2,生产企业在防伪信息服务平台以实名制认证的方式,登记、办理商品防伪手续;企业在办理实名制认证时,需要提供法人代表的个人身份证明材料以及企业营业执照;s3,防伪信息服务平台对生产企业编制冠名方式,对生产企业编制冠名方式采用sim卡号码或一组数字或字母作为代名的企业编号,优选的,采用sim卡号码作为代名的企业编号(如138********);s4,给每件商品编制唯一的商品编号,并给每个商品编号设立唯一对应的防伪标识;生产企业将防伪码印刷在包装箱或说明书或合格证或标签上,同理,生产企业将防伪标识设置在商品或包装箱或说明书或合格证或标签上;本实施例中的防伪码印刷在包装箱上,防伪标识设置在包装箱上且用刮刮油墨涂盖;防伪标识为数字、文字、形状、图案、字母及其组合,形成无规律可循的防伪标识。优选的,防伪标识采用字母和数字的组合。防伪码携带了企业编号及商品编号信息;s5,编制防伪程序、格式以及有关商品、企业信息等,商品信息、企业信息、每件商品编制唯一的身份编号及其对应的唯一标识存入数据库,另作为生产企业的防伪印制资料;s6,消费者将用于扫描产品上的防伪码的防伪app下载并安装到手机,防伪app具备发送地址,消费者通过扫描包装箱商的防伪码,扫描后可直接点击发送,即可将扫描到的企业编号及商品编号发送至防伪信息服务平台;防伪信息服务平台根据接收到的查询消息,首先核实该企业编号及商品编号在此之前是否做过防伪查询,若被查询过,则将“已做过防伪”的反馈信息发送至消费者手机上;若未被查询过,则从数据库中查找与该企业编号及商品编号对应的防伪标识,并将防伪标识发送至消费者手机,消费者可以将商品携带的防伪标识与防伪信息服务平台发送的防伪标识进行比对,辨别真伪。

[0020]

s7,防伪信息服务平台根据接收到的企业编号及商品编号,首先核实该企业编号下的该商品编号在此之前是否做过防伪查询,若被查询过,则将“已做过防伪”的反馈信息发送至消费者手机上;若未被查询过,则从数据库中查找与该商品编号对应的防伪标识,并将防伪标识发送至消费者手机,消费者可以将商品携带的防伪标识与防伪信息服务平台发送的防伪标识进行比对,辨别真伪。

[0021]

防伪码可以印制成防伪标签的形式,防伪标签可贴在商品的内包装、瓶贴、合格证、说明书、标签等上面。防伪标签即把冠名企业、商品编码、对应的标识(油墨涂盖)印制在一起,这样,扫描时只需扫描出冠名企业号和商品编码。防伪码可以采用一些格式印刷:冠名企业:138xxxxxxxx;商品编码:xxxxxxxxxxxx;对应标识:xxxxxx(油墨涂盖)。

[0022]

本发明涉及防伪信息服务平台、商品生产企业及消费者三个对象主体,以sim卡号码作为代名的企业编号,冠名商品生产企业身份,设立全国统一商品防伪信息服务平台以及数据库,配合编制的防伪程序、格式以及防伪内容,存入防伪信息服务平台的数据库内,消费者通过手机扫描防伪码、发送扫描信息至防伪信息服务平台,通过防伪信息服务平台反馈的信息,比对防伪标识,达成辨别真伪的目的。

[0023]

该发明最大限度的避免了企业产品不再出现假冒、伪造现象,有效防范由于产品

被假冒、伪造而造成的经济损失和由此带来的社会风险;使广大消费者能够购买到放心产品。该方法适合推广应用,使合作方移动通讯公司、防伪公司增加大量客户群,能够带来巨大的经济效益和社会效益。

[0024]

实施例2实施例2与实施例的技术方案基本相同,其不同之处在于,为了进一步提高防伪效果,避免因乱扫防伪码导致消费者再次查询时,消费者收到防伪信息服务平台发送“已做过防伪”的反馈信息时,不能辨别真伪的情况。

[0025]

具体的,防伪信息服务平台根据接收到的企业编号及商品编号后,依然首先核实该商品编号在此之前是否做过防伪查询,若被查询过,则将“已做过防伪”的反馈信息发送至消费者手机上;若未被查询过,则将被查询的商品编号相关联的信息反馈给客户,并询问是否继续查询,若继续查询则需要消费者将防伪标识进行编辑或图片的形式短信发送至防伪信息服务平台,防伪信息服务平台则从数据库中查找与该商品编号对应的防伪标识,并将接收到的防伪标识与数据库中的防伪标识进行比对,根据比对结果,向消费者手机发送“正品”或“未查询到匹配的防伪标识”字样的信息,辅助供消费者辨别真伪。

[0026]

实施例2,通过让消费者将防伪标识发送给防伪信息服务平台,然后根据防伪信息服务平台反馈信息,辨别真伪,避免了顾客扫描防伪码后不购买此商品,导致后期实际购买者再次扫描防伪码后,防伪信息服务平台反馈“已做过防伪”的信息,导致消费者不能辨别商品真假情况的问题。

[0027]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1