一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法与流程

1.本公开涉及挖填方建筑基础设计领域,尤其涉及一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法。

背景技术:

2.为了增加城市有效用地,减轻城市拥堵压力,促进城市和谐发展并充分利用土地资源,将城市周围陡峭的山体通过工程手段变成平坦的城市用地已势在必然。

3.据调查显示,像湖北十堰、陕西延安、甘肃兰州等一些地形为峡谷和盆地的大、中城市已经开始实施削山填沟的发展战略,而在这一战略实施过程中发现针对大厚湿陷性地质条件,现有的施工方法无法保证大厚湿陷性地质在削山填沟后基础稳定性。

4.有鉴于此,有必要研究出一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法。

技术实现要素:

5.本发明的实施例提供一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,建筑横跨挖填方区域,挖填方区域设置桩基础并考虑土体固结沉降对桩基的负摩阻力,在桩基础的首层设置一整层的结构梁板,而非传统的建筑地面做法,以避免土体沉降对建筑地面隔墙、设备基础带来的不利影响。

6.为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:

7.一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,建筑基础设计方法包括:

8.填挖方区风险确认:填挖方区域风险包括填方区沉降;

9.建筑位置确定:建筑物大部分处于挖方区,小部分处于填方区,所述建筑位置还避让填方区的高填方区域;

10.桩基础设计:设置桩基础时考虑土体固结沉降对桩基的负摩阻力,所述挖方区布置摩擦型灌注桩,所述填方区布置扩底端承式灌注桩;

11.避免土体沉降措施:在桩基础的首层设置一整层的结构梁板,以避免土体沉降对建筑地面隔墙、设备基础带来的不利影响。

12.在一种可能的实现方式中,建筑基础设计方法进一步包括:

13.自重轻建筑结构体系选择:建筑物的结构体系采用自重轻的钢结构体系。

14.在一种可能的实现方式中,所述建筑位置确定,进一步包括:

15.建筑物横跨填方区和挖方区;

16.建筑物在挖方区的投影面积大于建筑物在填方区的投影面积。

17.在一种可能的实现方式中,所述避免土体沉降措施,进一步包括:

18.填方区毗邻挖方区设置;

19.填方区设置若干根扩底端承压灌注桩,扩底端承压灌注桩包括承压灌注桩本体和桩端扩大部,桩端扩大部位于所述承压灌注桩本体的底端;

20.挖方区包括若干根摩擦型灌注桩;

21.扩底端承压灌注桩和摩擦型灌注桩的标高一致;

22.结构梁板设置于若干根扩底端承压灌注桩和若干根摩擦型灌注桩的顶端。

23.在一种可能的实现方式中,避免填方区土体沉降的控制措施包括:

24.加强地面沉降监测,根据监测资料推测最终沉降量和沉降与时间关系;

25.挖方区先建,填方区待沉降稳定后再建;

26.填方取厚度小的地段先建,填方区厚度大的地段后建,用时间避让沉降;

27.挖方区以高层建筑为主,填方区以多层建筑和绿化区为主。

28.在一种可能的实现方式中,所述建筑位置确定,进一步还包括:

29.填方区上方建设有位于建筑物旁侧的绿化区;

30.挖方区上方建设有位于建筑物旁侧的底层建筑物。

31.在本公开中,至少具有如下技术效果或优点:

32.1、本公开的实施例建筑横跨挖填方区域,挖填方区域设置桩基础并考虑土体固结沉降对桩基的负摩阻力,在桩基础的首层设置一整层的结构梁板,而非传统的建筑地面做法,以避免土体沉降对建筑地面隔墙、设备基础带来的不利影响。

33.2、本公开的实施例建筑物结构体系采用钢结构这种自重轻的体系,避免原有大厚湿陷性黄土层的沉降、填方后土体的固结沉降及填方内的湿陷性沉降。

附图说明

34.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对本发明实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

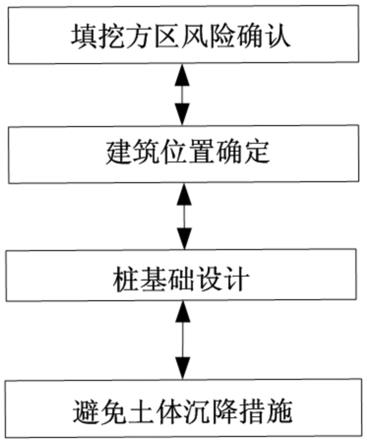

35.图1为根据本公开的一些实施例提供的一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法流程图一;

36.图2为根据本公开的一些实施例提供的一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法流程图二;

37.图3为根据本公开的一些实施例提供桩基础设计的桩位分布示意图;

38.图4为图3中a部分局部放大图;

39.图5为图3中b部分局部放大图;

40.图6为图3中c部分局部放大图;

41.图7为图3中d部分局部放大图;

42.图8为图3中e部分局部放大图;

43.图9为图3中f部分局部放大图;

44.图10为图3中g部分局部放大图;

45.图11为摩擦型灌注桩结构示意图;

46.图12为扩底端承压灌注桩结构示意图;

47.附图标记:1

‑

挖方区桩基础;100

‑

摩擦型灌注桩;2

‑

填方区桩基础;200

‑

扩底端承压灌注桩;210

‑

承压灌注桩本体;220

‑

桩端扩大部;s1

‑

挖方区桩基础的试桩;ys1

‑

挖方区桩基础的验收试桩;m1

‑

挖方区桩基础的第一锚桩;m4

‑

挖方区桩基础的第二锚桩;s2

‑

填方区

桩基础的试桩;ys2

‑

填方区桩基础的验收试桩;m2

‑

填方区桩基础的第一锚桩;m3

‑

填方区桩基础的第二锚桩。

具体实施方式

48.下面结合附图所示的各实施方式对本公开进行详细说明,但应当说明的是,这些实施方式并非对本公开的限制,本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代,均属于本公开的保护范围之内。

49.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

50.在本公开的描述中,需要说明的是,若出现术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该公开产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本公开和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。

51.此外,若出现术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

52.此外,若出现术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。

53.在本公开的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”等应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。

54.需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例中的特征可以相互结合。

55.本公开的实施例提供一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,请参阅图1,本公开实施例的建筑基础设计方法包括:

56.填挖方区风险确认:填挖方区域风险包括填方区沉降;

57.建筑位置确定:建筑物大部分处于挖方区,小部分处于填方区,建筑位置还避让填方区的高填方区域;

58.桩基础设计:设置桩基础时考虑土体固结沉降对桩基的负摩阻力,挖方区布置摩擦型灌注桩,填方区布置扩底端承式灌注桩;

59.避免土体沉降措施:在桩基础的首层设置一整层的结构梁板,以避免土体沉降对建筑地面隔墙、设备基础带来的不利影响。

60.本公开上述的避免土体沉降措施,进一步包括:

61.填方区毗邻挖方区设置;

62.填方区设置若干根扩底端承压灌注桩,扩底端承压灌注桩包括承压灌注桩本体和桩端扩大部,桩端扩大部位于承压灌注桩本体的底端;

63.挖方区包括若干根摩擦型灌注桩;

64.扩底端承压灌注桩和摩擦型灌注桩的标高一致;

65.结构梁板设置于若干根扩底端承压灌注桩和若干根摩擦型灌注桩的顶端。

66.具体来说,请参阅图3,本公开实施例的桩基础设计中,桩基础包括填方区桩基础2和挖方区桩基础1;填方区桩基础2毗邻挖方区桩基础1设置;填方区桩基础2包括若干根扩底端承压灌注桩200,若干根扩底端承压灌注桩200分布于削山填沟的填方区,扩底端承压灌注桩200包括承压灌注桩本体210和桩端扩大部220,桩端扩大部220位于承压灌注桩本体210的底端;挖方区桩基础1包括若干根摩擦型灌注桩100,若干根摩擦型灌注桩100分布于削山填沟的挖方区。

67.更进一步的,请继续参阅图4至图8,本公开实施例的挖方区桩基础1中,s1为挖方区桩基础1的试桩(优选桩径800mm,桩长52m,桩长满足进入桩端持力层不小于800mm,桩混凝土等级c50);ys1为挖方区桩基础1的验收试桩(优选桩径800mm,桩长52m,桩长满足进入桩端持力层不小于800mm,桩混凝土等级c50);m1为挖方区桩基础1的第一锚桩(优选桩径800mm,桩长52m,桩长满足进入桩端持力层不小于800mm,桩混凝土等级c30);m4为挖方区桩基础1的第二锚桩(优选桩径800mm,桩长28m,桩混凝土等级c30)。

68.更进一步的,请继续参阅图4至图8,本公开实施例的填方区桩基础2中,s2为填方区桩基础2的试桩(优选桩径800mm,桩端扩大部220直径1600mm,桩长52m,桩混凝土等级c50);ys2为填方区桩基础2的验收试桩(优选桩径800mm,桩端扩大部220直径1600mm,桩长52m,桩混凝土等级c50);m2为填方区桩基础2的第一锚桩(优选桩径800mm,桩长52m,桩混凝土等级c30);m3为填方区桩基础2的第二锚桩(优选桩径800mm,桩长38m,桩混凝土等级c30)。

69.本公开实施例为如何应对在大厚湿陷性填土且建筑横跨挖填方区域,这样一个场地上建设项目提供一个思路方案,具体为:首先设置桩基础,并考虑土体固结沉降对桩基础的负摩阻力。

70.本公开实施例的建筑位置确定中,建筑物一部分坐落在挖方区,一部分在填方区,根据地勘报告挖填方分界线以及土层剖面,针对不同区域设置不同的桩基础。在挖方区,由于没有湿陷性土层带来的负摩阻力问题,此区域设置摩擦型灌注桩100;在填方区,大厚湿陷性土层会对桩体产生极大负摩阻力,但根据地勘,大厚度下方第7层土为砂泥岩,可作为桩端持力层,但经计算,800桩径的端阻力不足以抵消上部桩身的负摩阻力,所以最终采用桩端部扩大的方式增加端阻力,这样在不增加桩径的条件下,有效的解决了桩基承载力的问题。

71.本公开实施例的拟建场地在“削山填沟”的场地平整工程之前属典型的黄土高原中等切割区,侵蚀构造地形,地表为低山—中山地貌。受到沟谷冲刷、侵蚀、切割等影响,黄土梁峁与支沟相间,形成典型黄土梁峁沟壑区。场地原地貌为黄土梁峁。拟建场地南部站坪处为挖方区,最大挖方高度达50m;场地北部主要为填方区,最大填方厚度约60m,经专门设计施工,现已回填至设计整平标高。填筑体施工工艺为清表后进行分层碾压或强夯,填料土源来自挖方区,主要为黄土和古土壤,并对填筑体与原地面斜坡接坡区进行强夯处理。拟建场地现状地形较平坦,场地总体呈南高北低,地面标高介于1194.33~1204.48m之间,最大相对高差约10.15m。

72.据本次勘探揭露,场地地层由人工填土、第四纪晚更新世风积黄土、第四纪中更新

世风积黄土、残积古土壤组成,地层结构简单,分布规律明显,现按层序分述如下:

73.①‑

压实填土q4ml:褐黄~黄褐色,土质不均,成分以粘性土为主,含白色钙质条纹及结核,偶见植物根系。坚硬~硬塑,属中压缩性土,局部具湿陷性和自重湿陷性。本层系近期人工压实填筑而成。本层厚度为0.80~59.40m,层底标高为1035.08~1095.97m。

74.②‑

黄土q3eol+el:黄褐色~红褐色,土质较均匀,孔隙发育,含白色钙质条纹及结核。稍湿。坚硬~硬塑(部分试样可塑),具自重湿陷性和轻微~中等湿陷性,属中压缩性土。本层底部为0.6~2.8m厚古土壤层。本层厚度为1.40~14.30m,层底埋深为1.80~44.70m,层底标高为1054.52~1097.86m。

75.③‑

黄土q2eol+el:黄褐色,土质较均匀,微孔隙,含白色钙质条纹及结核,局部夹古土壤。稍湿。坚硬~硬塑(部分试样可塑),属中压缩性土。本层厚度为1.20~15.70m,层底埋深为7.20~56.50m,层底标高为1042.44~1094.80m。

76.④‑

古土壤q2el+eol:棕黄~红褐色,土质较均匀,针状孔隙较发育,稍具块状结构,含较多氧化铁、碳酸钙及零星钙质结核,夹黄土。坚硬~硬塑(部分试样呈可塑),属中压缩性土。本层厚度为0.70~19.00m,层底埋深为31.20~59.20m,层底标高为1035.91~1069.63m。

77.⑤‑

粉质粘土n:棕黄~红褐色,土质较均匀,结构致密,含氧化铁、碳酸钙及钙质结核。坚硬~硬塑(部分试样可塑)属中压缩性土。部分钻孔穿透本层,本层厚度为1.10~13.00m。

78.⑥‑

砂岩夹泥岩j:全风化~强风化,灰白~青灰色,矿物成分以石英、长石为主,含云母及暗色矿物。中细粒结构,具层理构造,产状近水平。泥钙质胶结,属软岩,岩体破碎,岩体基本质量等级为

ⅴ

类。局部夹泥岩,岩芯遇水软化。上部全风化厚度0.50~2.50m,部分钻孔穿透本层,本层厚度为1.30~5.90m,层底标高为1036.54~1061.39m。

79.⑦‑

砂岩夹泥岩j:中风化,灰白~青灰色,矿物成分以石英、长石为主,含云母及暗色矿物。中细粒结构,具层理构造,产状近水平。泥钙质胶结,属软岩,岩体较破碎,岩体基本质量等级为

ⅴ

类。局部夹泥岩,岩芯遇水软化,岩体破碎。本层未穿透,揭露厚度为1.30~13.50m。

80.请继续参阅图1,在本公开实施例中,避免填方区土体沉降的控制措施包括:

81.加强地面沉降监测,根据监测资料推测最终沉降量和沉降与时间关系;

82.挖方区先建,填方区待沉降稳定后再建;

83.填方取厚度小的地段先建,填方区厚度大的地段后建,用时间避让沉降;

84.挖方区以高层建筑为主,填方区以多层建筑和绿化区为主。

85.本公开实施例的填挖方工程规模巨大,在填方地区形成的场地地质条件非常复杂,且填方深度国内少有。从岩土工程技术角度观察,削山填沟的主要风险有两方面:一是高填方的工后沉降问题,主要来自原有湿陷性黄土层的沉降、填方后土的固结沉降及填方内的湿陷性沉降,这些沉降对建筑物的安全影响重大,难以预测,难以控制;二是地下水的疏导,不仅关乎建筑、市政、边坡的安全,还涉及生态,更是难以预测,难以控制。此外,在短时间内实施的大规模土方工程,质量更是难以保证。

86.据收集资料显示,本公开实施例研究的项目所在地目前是世界最大的湿陷性黄土区削山、填沟、造地工程。基于其建设场地的复杂性及工程项目的安全性出发,先后召开岩

土工程评审会及专题性论证会23次,参与专家数十位,就削山填沟建设的决策、规划、设计实施的每一环节,都进行了科学论证,避免随意性和盲目性。

87.湿陷性黄土地区已有高填方工程的经验表明,由于影响因素复杂,情况差别很大。有的工后沉降相当可观,达数十厘米,且历时相当长,对工程安全威胁很大。本公开实施例采取两项有效措施:一是规划明确规定,挖方区先建,填方区待沉降稳定后再建,填方厚度小的地段先建,填方厚度大的地段后建,用时间避让沉降;挖方区以高层建筑为主,填方区以多层建筑和绿化区为主,用空间避让沉降。二是加强地面沉降监测,根据监测资料推测最终沉降量和沉降与时间关系。

88.请参阅图2,本公开实施例的一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,建筑基础设计方法包括:

89.填挖方区风险确认:填挖方区域风险包括填方区沉降;

90.建筑位置确定:建筑物大部分处于挖方区,小部分处于填方区,建筑位置还避让填方区的高填方区域;

91.桩基础设计:设置桩基础时考虑土体固结沉降对桩基的负摩阻力,挖方区布置摩擦型灌注桩,填方区布置扩底端承式灌注桩;

92.避免土体沉降措施:在桩基础的首层设置一整层的结构梁板,以避免土体沉降对建筑地面隔墙、设备基础带来的不利影响;

93.自重轻建筑结构体系选择:建筑物的结构体系采用自重轻的钢结构体系。

94.请继续参阅图3,本公开实施例的填方区桩基础2和挖方区桩基础1的上方建设有建筑物,建筑物横跨填方区桩基础2和挖方区桩基础1;建筑物位于桩基础的结构梁板上方;建筑物在挖方区桩基础1的投影面积大于建筑物在填方区桩基础2的投影面积。

95.请继续参阅图3,本领域技术人员可以理解的是:填方区桩基础2设置于填方区域,该填方区域包括高填方区域和一般填方区域;填方区桩基础2包括:施工于高填方区域的第一桩基础和施工于一般填方区域的第二桩基础;建筑物避开第一桩基础位于第二桩基础上方。

96.由于建筑物布局平面的左侧有一个角部在填方区,如果填土厚度大且未完成固结,将带来极大的安全隐患。为了保证建筑物安全可靠,避免高填方带来的安全隐患,本公开实施例将建筑物在总坪上向右移,避开高填方区域。

97.在此基础上,本公开实施例的填方区桩基础2的上方还建设有绿化区,绿化区位于建筑物的旁侧。在此基础上,本公开实施例的挖方区桩基础1的上方还建设有底层建筑物,底层建筑物位于建筑物的旁侧。

98.在本公开的上述建筑物中,建筑物优选为自重轻的钢结构体系。本公开实施例的建筑物结构体系采用钢结构这种自重轻的体系,降低对桩基础的整体性要求。

99.可选的,请继续参阅图3,在本公开实施例中,挖方区桩基础1的总面积大于填方区桩基础2的总面积。请继续参阅图4,针对削山填沟的挖方区和填方区分布设置不同的桩基础,本公开实施例在挖方区,由于没有湿陷性土层带来的负摩阻力问题,此区域设置摩擦型灌注桩100;本公开实施例在填方区,大厚湿陷性土层会对桩体产生极大负摩阻力,根据地勘大厚度下方第7层土为砂泥岩,砂泥岩可作为桩端持力层,但经计算获知800桩径的承压灌注桩的端阻力不足以抵消上部桩身的负摩阻力,故最终采用桩端部扩大的方式增加端阻

力,这样在不增加桩径的条件下,有效的解决了填方区的桩基承载力问题。

100.请继续参阅图2,本公开实施例的一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,建筑位置确定,进一步包括:

101.建筑物横跨填方区和挖方区;

102.建筑物在挖方区的投影面积大于建筑物在填方区的投影面积。

103.请继续参阅图2,本公开实施例的一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,避免土体沉降措施,进一步包括:

104.填方区毗邻挖方区设置;

105.填方区设置若干根扩底端承压灌注桩,扩底端承压灌注桩包括承压灌注桩本体和桩端扩大部,桩端扩大部位于承压灌注桩本体的底端;

106.挖方区包括若干根摩擦型灌注桩;

107.扩底端承压灌注桩和摩擦型灌注桩的标高一致;

108.结构梁板设置于若干根扩底端承压灌注桩和若干根摩擦型灌注桩的顶端。

109.请继续参阅图2,本公开实施例的一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,避免填方区土体沉降的控制措施包括:

110.加强地面沉降监测,根据监测资料推测最终沉降量和沉降与时间关系;

111.挖方区先建,填方区待沉降稳定后再建;

112.填方取厚度小的地段先建,填方区厚度大的地段后建,用时间避让沉降;

113.挖方区以高层建筑为主,填方区以多层建筑和绿化区为主。

114.请继续参阅图2,本公开实施例的一种基于大厚湿陷性地质条件的建筑基础设计方法,建筑位置确定,进一步还包括:

115.填方区上方建设有位于建筑物旁侧的绿化区;

116.挖方区上方建设有位于建筑物旁侧的底层建筑物。

117.本公开的实施例建筑横跨挖填方区域,挖填方区域设置桩基础并考虑土体固结沉降对桩基的负摩阻力,在桩基础的首层设置一整层的结构梁板,而非传统的建筑地面做法,以避免土体沉降对建筑地面隔墙、设备基础带来的不利影响。本公开的实施例建筑物结构体系采用钢结构这种自重轻的体系,避免原有大厚湿陷性黄土层的沉降、填方后土体的固结沉降及填方内的湿陷性沉降。

118.本公开实施例的建筑物优选为航站楼。为了在设计中实现航站楼自重轻体系。本公开实施例采用的措施包括:(1)设计中选用横向金属坡屋面,横向金属坡屋面能够达到自重轻的目的;(2)设计中选用航站楼屋面收集雨水方式,避免土体沉降;(3)设计的收集雨水方式选用屋面自身结构,不额外增加集水结构,减轻航站楼自重;(4)基于填挖方区域选择一层半式航站楼陆侧人车分流通道,利用人车分流措施防止人车集中进一步避免人车集中区域土体沉降;(5)为了避开高填方区域,设计紧凑型航站楼,虽然体量小但能运行国际国内航班。

119.具体地,针对(1)设计中选用横向金属坡屋面,采用若干l型金属面板拼合而成,l型金属面板的底板设置成倾斜状,这样可以使得l型金属面板固定在屋面时,每个l型金属面板都是倾斜设置,防止雨水受到负风压影响很容易向屋脊处倒流,更有利于雨水收集,最大限度避免土体沉降。另外,l型金属面板,包括一体成型的底板、板肋、第一咬合部和第二

咬合部;底板相对水平方向倾斜设置,板肋在底板的一端且向外倾斜向上设置;第一咬合部是由板肋的自由端朝着底板的内侧弯折后并在弯折后的端部形成,第一咬合部的开口朝着底板的外侧,第一咬合部的底部外围设有内凹的咬合面;第二咬合部设置在底板的另一端,第二咬合部是由底板的一端向上弯曲后,再连续向下弯曲形成的半闭合的圆形结构。l型金属面板的板肋、第一咬合部和第二咬合部可以使得相邻的l型金属面板之间的连接的密封性更好,防水效果更好。

120.除此之外,相邻的l型金属面板之间的连接采用包含梅花锁合头的支架,将梅花锁合头伸入锁合腔内,顶紧第一咬合部的内围,第一咬合部的外围又顶紧第二锁合部的内围,如有雨水,雨水随着第二锁合部的外围流下,并沿着倾斜的底板继续向下流,这样该l型金属面板的安装结构密封性好,防水效果好,另外,底板的底部与支架之间设有楔形保温棉,保温棉既能起到保温的效果,还能起到支撑底板的作用。

121.包含梅花锁合头的支架包括一体成型的固定板、支撑段和倾斜段;固定板的一侧固定在屋面上,另一侧连接有支撑段;支撑段垂直于固定板,倾斜段与支撑段连续,且倾斜段与支撑段夹角为钝角;倾斜段的自由端还设有梅花型锁扣头。包含梅花锁合头的支架采用固定板,连接在固定板上的支撑段和倾斜段,倾斜段与支撑段连续,且倾斜段与支撑段夹角为钝角,倾斜段的自由端设有梅花型锁扣头,支撑段和倾斜段设置成弯折的状态,该横向连接锁件在作为连接相邻的金属屋面板时,有了作用力方向的改变,该横向支撑件与屋面之间的相互作用力分散成垂直方向的力和与垂直方向倾斜的作用力,相比于作用于一个方向的力,作用在不同方向的力整体对于相邻的金属屋面板来说,其稳定性更好,倾斜段的自由端还设有梅花型锁扣头可以与金属屋面板两端的锁扣结构有效的配合并顶紧,相邻金属屋面板整体连接的稳定性有效提高。

122.目前金属屋面的排水方法很多是将屋面的雨水雪水迅速排到地面,无法对于水流进行分情况的分流,具体地,针对(2)设计中选用航站楼屋面收集雨水方式:由于l型金属屋面板从屋顶到屋檐呈台阶式设置,每个l型金属屋面板倾斜放置。因此在l型金属屋面板的长度方向上,相邻的l型金属屋面板拼接形成伸缩缝;相邻的两个l型金属屋面板靠近边缘部位均设有泡沫堵头,泡沫堵头为“7”字型结构;泡沫堵头的底部固定有不锈钢滴水件;伸缩缝的下方为暗沟,暗沟连通檐沟,檐沟内设置虹吸排水系统,虹吸排水系统连通外界排水系统。暗沟倾斜设置,且与屋面的整体倾斜度相同。在伸缩缝下的设置泡沫堵头、不锈钢滴水件和暗沟,泡沫堵头和不锈钢滴水件设置在相邻的l型金属屋面板处能够防止雨水渗漏,不锈钢滴水件还具有导流的效果,另外,相邻l型金属屋面板底部设置暗沟的方式,雨水还通过相邻l型金属屋面板之间的伸缩缝流入暗沟,通过暗沟流到檐沟,再通过檐沟内的虹吸排水系统流入外界的排水系统,避免产生积水。

123.针对(3)设计的收集雨水方式选用屋面自身结构,不额外增加集水结构,减轻航站楼自重,具体地:航站楼设计的虹吸排水系统位于天沟,天沟设置在航站楼的屋顶,檐沟位于l型金属屋面板上接近屋檐处,檐沟内设有第二虹吸排水系统,暗沟位于长度方向上相邻的金属屋面板之间的底部,长度相邻的金属屋面板之间设有伸缩缝,暗沟连通檐沟。航站楼的自重轻屋面,包括屋顶板材、多个金属屋面板、天沟、檐沟和暗沟的结构形式,多个金属屋面板沿着屋顶板材周围呈现阶梯式分布至屋檐,且倾斜设置,并通过天沟及天沟内的第一虹吸排水系统对于屋顶板材上的水和直接进入天沟内的水进行排放,通过檐沟及其檐沟内

的第二虹吸排水系统对于通过阶梯式金属屋面板自流而下的水进行排放,再通过长度方向相邻的金属屋面板之间的伸缩缝底下的暗沟将金属屋面板上的雨水排到檐沟内的第二虹吸排水系统,通过第二虹吸排水系统再排出到集中排水的区域,还有部分雨水可以通过自重在金属屋面板上流到屋檐,这样将不同的雨水进行分流排出的方式,有效排水,防止积水,还能通过第一虹吸排水系统和第二虹吸排水系统排出的水排放到集中排水区域。

124.针对(4)基于填挖方区域选择一层半式航站楼陆侧人车分流通道,利用人车分流措施防止人车集中进一步避免人车集中区域土体沉降,具体地:航站楼包括:作为航站楼一层的第一自重轻建筑结构层、作为航站楼二层的第五自重轻建筑结构层和作为航站楼地下停车场的第三自重轻建筑结构层,一层半式航站楼陆侧人车分流通道包括:用于进站的第一通道、用于送站的第一机动车行驶区、用于出站的第二通道、用于接站的第二机动车行驶区;第一通道内置于第一自重轻建筑结构层,第一通道与对应第五自重轻建筑结构层的候机区域连通,候机区域连通多条登机廊桥;第一机动车行驶区位于第一自重轻建筑结构层和第三自重轻建筑结构层的错位区域,第一机动车行驶区与第一通道连通;第二通道位于第一机动车行驶区下方,第二通道连通第一通道和第三自重轻建筑结构层。第二机动车行驶区内置于第三自重轻建筑结构层,第二机动车行驶区与第二通道连通。第二机动车行驶区和第一机动车行驶区交汇于第三机动车行驶区。第一通道、候机区域和登机廊桥依次连通形成第一进站路线;登机廊桥、第一通道和第二通道依次连通形成第一出站路线。第一自重轻建筑结构层还通过摆渡车连通飞机远机位;第一通道和摆渡车连通形成第二进站路线;摆渡车、第一通道和第二通道依次连通形成第二出站路线。在航站楼的第一建筑结构层设置第一通道,并且第一通道连通航站楼的第二建筑结构层候机区和用于送旅客到站的第一机动车行驶区,其中,候机区连通多个登机廊桥,第一机动车行驶区位于第一建筑结构层与第三建筑结构层的错位区域,第三建筑结构层设置有第二通道,且第二通道位于第一机动车行驶区的下方,并连通第一建筑结构层和第三建筑结构层。本设计基于山地地形的一层半式航站楼陆侧人车分流通道,通过将第一通道与第二通道分层设置,并将第一机动车行驶区设置在第一自重轻建筑结构层与第三自重轻建筑结构层的错位区域,对来往的旅客实现了分流处理,并保证送旅客进站的车辆与接旅客出站的车辆实现分流处理,避免土体沉降。

125.针对(5)为了避开高填方区域,设计紧凑型航站楼,虽然体量小但能运行国际国内航班,具体地:航站楼内设置有第一候机区、第二候机区、登机通道、第一开合设备、第四开合设备和候机室;第一候机区与第二候机区相邻设置,且第一候机区与第二候机区通过第一开合设备进行隔离或连通;登机通道设置于第一候机区一侧,并延伸至第二候机区一侧;第四开合设备设置于登机通道内,并将登机通道分隔成第一候机区登机通道和第二候机区登机通道;登机通道连通登机廊桥。候机室设置于第一候机区与第二候机区之间,并与第一开合设备一起将第一候机区和第二候机区隔离。候机室包括第一候机室和第二候机室;第一候机室和第二候机室之间设置有活动隔挡,活动隔挡能够将第一候机室和第二候机室隔断或连通;第一候机室与第一候机区相连通,第二候机室与第二候机区相连通。第一候机室通过第二开合设备与第一候机区相连通,第二候机室通过第三开合设备与第二候机区相连通;第二开合设备设置于第一候机室靠近第一候机区一侧,第三开合设备设置于第二候机室靠近第二候机区一侧。第一候机区通过第五开合设备与第一候机区登机通道连通,第二

候机区通过第六开合设备与第二候机区登机通道连通。登机廊桥包括第一登机廊桥和第二登机廊桥;第一候机区登机通道连通第一登机廊桥,第二候机区登机通道连通第二登机廊桥。第一候机区登机通道通过第七开合设备与第一登机廊桥连通,第二候机区登机通道通过第八开合设备与第二登机廊桥连通。本设计将第一候机区和第二候机区相邻设置,通过第一开合设备实现对第一候机区和第二候机区的隔离或连通,并将第一候机区和第二候机区分别与登机通道连通,将登机通道与登机廊桥连通,其中,通过第四开合设备将登机通道分隔成第一候机区登机通道和第二候机区登机通道。当登机旅客流量较大时,第一候机区的容纳空间无法满足人流量,可以打开第一开合设备和第四开合设备,使旅客一部分旅客进入第二候机区等待登机,一部分进入第一候机区等待登机;当登机旅客流量较小时,第一开合设备和第四开合设备关闭,第一候机区和第二候机区便可隔离为两个相独立的区域。通过设计出紧凑型航站楼,虽体量小但能运行国际国内航班,有效达成建筑位置避让填方区的高填方区域的目的。

126.上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本公开的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本公开的保护范围,凡未脱离本公开技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本公开的保护范围之内。

127.对于本领域技术人员而言,显然本公开不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本公开的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本公开。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本公开的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本公开内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

128.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1