智慧城市系统的制作方法

1.本技术涉及智慧城市技术领域,尤其涉及一种智慧城市系统。

背景技术:

2.随着互联网技术的飞速发展带来全球的信息化浪潮,人类世界智能化的要求和需求也越来越高。由此,“智慧城市”越来越多的被人们关注,“智慧城市”的实现,有助于更好地实现对城市各个环节的管理管控。不过目前“智慧城市”更多的停留在理论层面,暂时没有可以真正有效应用的智慧城市系统。

技术实现要素:

3.本技术提供一种智慧城市系统,以解决目前“智慧城市”更多的停留在理论层面,暂时没有可以真正有效应用的智慧城市系统的问题。

4.本技术的上述目的是通过以下技术方案实现的:

5.本技术实施例提供一种智慧城市系统,其包括:物联采集子系统、网络传输子系统、数据融合子系统、孪生底座子系统和城市应用子系统;其中,

6.所述物联采集子系统用于,利用固定或移动的多种智能终端和系统,采集城市各种场景下的外部环境数据;

7.所述网络传输子系统用于,通过多种不同的网络连接方式建立其余各子系统间的通讯连接,提供数据传输的基础;

8.所述数据融合子系统用于,对所述物联采集子系统采集的数据进行融合处理,得到供所述孪生底座子系统使用的融合数据;

9.所述孪生底座子系统用于,利用数字孪生技术,基于所述数据融合子系统提供的融合数据,建立适用于多种不同场景的孪生底座;

10.所述城市应用子系统用于,利用所述孪生底座子系统建立的多种孪生底座创建城市应用平台,实现各行业智能化服务的城市应用。

11.可选的,所述物联采集子系统利用的多种智能终端和系统包括:摄像监控设备、电子围栏系统、执法终端、人证闸机设备、自助门禁系统、车辆道杆系统、智能手机、平板电脑、各种传感器以及卫星定位系统。

12.可选的,所述网络传输子系统采用的网络连接方式包括:物联网、互联网、移动互联网和4g/5g。

13.可选的,所述数据融合子系统采用的技术包括云计算、gis、bim和cim。

14.可选的,所述数据融合子系统根据数据的应用场景和所属领域对数据进行融合处理,得到的融合数据包括:时空基础数据、城市资源数据、规划建设数据、产业经济数据、基础民生数据和城市运转数据。

15.可选的,所述孪生底座子系统建立的孪生底座的用途包括:数据全域标识、状态精准感知、数据实时分析、模型科学决策、智能精准执行和城市模拟仿真。

16.可选的,所述城市应用子系统实现的各行业智能化服务的城市应用包括:

17.资源环境管理,具体包括水土保持、精准治污、资源利用和灾害预警;

18.综合政务管理,具体包括一网通办、一网统管、政企互通和移动政务;

19.多元产业管理,具体包括招商引资、智慧旅游、智能制造和生产安全;

20.经济运行管理,具体包括经济态势、信用评价、楼宇经济和综合监管;

21.安全保障管理,具体包括综合指挥、应急抢险、平安城市和智慧人防;

22.民生普惠管理,具体包括智慧社区、医疗养老、残障专护和就业教育。

23.可选的,所述城市应用子系统创建的城市应用平台包括:自然资源管理平台、环保应用管理平台、水利工程管理平台、能源统筹管理平台、防灾减灾管理平台、应急抢险管理平台、城市规划管理平台、城市统览管理平台、时空信息管理平台、一网通办管理平台、地名服务管理平台、公安警务管理平台、网格治理管理平台、城市交通管理平台、城市管网管理平台、建筑工地管理平台、产业园区管理平台、校园片区管理平台、基层社区管理平台。

24.本技术的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

25.本技术的实施例提供的智慧城市系统,通过物联采集子系统、网络传输子系统、数据融合子系统、孪生底座子系统和城市应用子系统的相互配合协作,基于智能终端、通讯网络、数据融合技术和数字孪生技术,可以真正、有效实现各行业智能化服务的城市应用,为政务、产业、民生以及其他相关行业的管理管控提供基础和便利。

26.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。

附图说明

27.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。

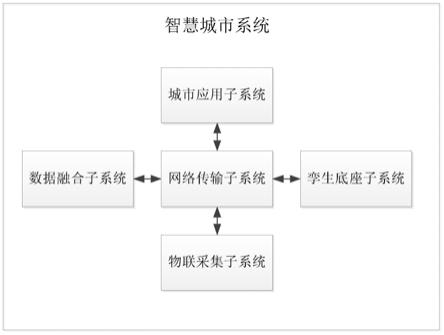

28.图1为本技术实施例提供的一种智慧城市系统的架构图。

具体实施方式

29.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本技术相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。

30.实施例

31.参照图1,图1为本技术实施例提供的一种智慧城市系统的架构图。如图1所示,本实施例的智慧城市系统包括:物联采集子系统、网络传输子系统、数据融合子系统、孪生底座子系统和城市应用子系统;其中,

32.物联采集子系统用于,利用固定或移动的多种智能终端和系统,采集城市各种场景下的外部环境数据;

33.网络传输子系统用于,通过多种不同的网络连接方式建立其余各子系统间的通讯连接,提供数据传输的基础;

34.数据融合子系统用于,对所述物联采集子系统采集的数据进行融合处理,得到供

所述孪生底座子系统使用的融合数据;

35.孪生底座子系统用于,利用数字孪生技术,基于所述数据融合子系统提供的融合数据,建立适用于多种不同场景的孪生底座;

36.城市应用子系统用于,利用所述孪生底座子系统建立的多种孪生底座创建城市应用平台,实现各行业智能化服务的城市应用。

37.具体的,物联采集子系统的用途是进行城市各类数据的采集,可根据实际场景和实际需要确定对应所需的智能终端和系统。比如,物联采集子系统可以利用的多种智能终端和系统包括:摄像监控设备、电子围栏系统、执法终端、人证闸机设备、自助门禁系统、车辆道杆系统、智能手机、平板电脑、各种传感器以及卫星定位系统等等。通过上述硬件设备可以实现对城市不同场景中的人、地、事、物、组织的相关数据的采集。采集的相关数据通过网络传输子系统中的多种网络途径传输至数据融合子系统进行融合处理。

38.实际应用中,网络传输子系统采用的网络连接方式可包括:物联网、互联网、移动互联网和4g/5g等等。不同的连接方式适用于不同的数据传输场景,比如,对于智能手机等移动终端,优选采用4g/5g等方式实现数据传输。

39.物联采集子系统采集的城市不同场景中的外部环境数据的类型多种多样,且数量非常庞大,不能直接基于此实现对各行业智能化服务的城市应用。因此需要利用数据融合子系统对相应的数据进行融合处理,包括对数据的清洗、整合和挖掘等等。融合过程中,可采用的技术包括云计算、gis(geographic information system,地理信息系统)、bim(building information modeling,建筑信息模型)和cim(city information modeling,城市信息模型)等等。

40.一些实施例中,数据融合时,数据融合子系统根据数据的应用场景和所属领域对数据进行融合处理,得到的融合数据包括:时空基础数据、城市资源数据、规划建设数据、产业经济数据、基础民生数据和城市运转数据。时空基础数据也即同时具有时间和空间维度的数据,该数据可作为基础供其他系统使用。城市资源数据即城市中不同资源的数据,包括土地、水体、动植物、矿藏等自然资源和电能、热能、风能和水能等加工资源的相关数据。规划建设数据即城市规划、开发和建设等过程中的相关数据。产业经济数据即旅游、制造、运输和冶炼等经济产业所涉及的相关数据。基础民生数据即住房、教育、医疗和交通等与民生相关的数据。城市运转数据即城市日常运转过程中产生的相关数据。

41.数据融合子系统进行数据融合处理后,得到的融合数据可供孪生底座子系统使用,孪生底座子系统主要应用数字孪生技术,数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。通过数字孪生技术,孪生底座子系统可利用数据融合子系统提供的融合数据,建立适用于多种不同场景的孪生底座,以供后续使用。

42.其中,孪生底座的主要用途可以包括:

43.数据全域标识,对数据在不同场景、不同环境、不同维度的全域标识;

44.状态精准感知,对被监测对象的实时状态的精准感知和判断;

45.数据实时分析,对不同类型数据资源的实时分析;

46.模型科学决策,通过决策模型对待执行方案进行决策;

47.智能精准执行,对分析、处理和决策结果的精准执行;

48.城市模拟仿真,在城市规划和建筑设计等过程中的城市模拟仿真。

49.不同孪生底座之间不是相互孤立的,相反,实际应用场景中,可同时应用一或多种孪生底座,它们之间相互依存、相互配合、相互影响,从而实现各行业智能化服务的城市应用。

50.进一步的,城市应用子系统实现的各行业智能化服务的城市应用主要可以包括:

51.资源环境管理,具体包括水土保持、精准治污、资源利用和灾害预警;

52.综合政务管理,具体包括一网通办、一网统管、政企互通和移动政务;

53.多元产业管理,具体包括招商引资、智慧旅游、智能制造和生产安全;

54.经济运行管理,具体包括经济态势、信用评价、楼宇经济和综合监管;

55.安全保障管理,具体包括综合指挥、应急抢险、平安城市和智慧人防;

56.民生普惠管理,具体包括智慧社区、医疗养老、残障专护和就业教育。

57.通过上述技术方案,可以有效实现各行业智能化服务的城市应用,为政务、产业、民生以及其他相关行业的管理管控提供基础和便利

58.为了实现上述目的,实际应用中,可创建多种不同的数字化的城市应用平台,针对不同的场景和行业,城市应用平台例如可以包括如下内容:

59.一、针对资源能源的城市应用平台

60.自然资源管理平台,其可针对不同城市、不同区域的土地、水体、动植物、矿藏等自然资源建立不同平台,从而对相应资源进行统一地或分别地管理,包括数据查询、报表统计、成果分析、决策分析和进度管理等等。

61.环保应用管理平台,其可用于空、天、地一体化的环境监测、监测任务的调度管理、监测数据的管理,从而最终实现生态环境的综合分析,包括对于土地、水体、空气等资源的污染情况的查看、统计、分析、管理以及治理过程的进度管理等等。

62.水利工程管理平台,其可用于对水体资源的监控管理,水利工程的建设管理,水资源的调度管理等等。

63.能源统筹管理平台,其可基于三维地理信息构建虚拟三维场景,整合能源管理运维及服务的设备、设施即数据资源,建成及集水、电、气、消防设施设备管理、决策支持分析、事件预警于一体的决策支持系统。实现水电供配、消防管道管理数字化、可视化,为能源管理运营、调度指挥、节能监管、分析决策和个性化服务提供决策支撑。

64.二、针对灾害应急的城市应用平台

65.防灾减灾管理平台,其可融合云计算、大数据、物联网、gis等先进技术,建设集地质灾害调查评价、数据采集、群测群防、专业监测、气象预警、决策分析、指挥调度、信息共享等为一体的数据集成化、信息综合化和成果可视化的地质灾害综合防治信息化平台,有效提升地质灾害综合防治水平。

66.应急抢险管理平台,在安监应急方面,可建立非煤矿山安全监管信息系统、应急管理综合信息平台、安全生产专家管理系统、安监“一张图”系统和城市生产风险防空系统平台等不同专题行业业务板块的应用。

67.三、针对城市规划的城市应用平台

68.城市规划管理平台,其可用于辅助城市设计:结合大数据、物联网等技术,提供辅

助分析,为城市空间结构优化、人居环境和交通条件改善等提供决策依据;城市设计成果管理:关注城市居住人口规模、人均居住面积、各类建设用地规模等等,通过新城建设建立城市建设标准,为后续城市开发提供参考依据;辅助用地管理:基于拟建设项目的基本要求,快速在土地规划中进行合理选址,针对建设项目的方案进行模拟对比,实现对规划条件的论证;辅助建筑方案审评:通过城市设计的公共空间图与建筑方案对比,审核建筑方案是否满足城市设计公共空间要求。

69.四、针对城市本体的城市应用平台

70.城市统览管理平台,其可实时接入辖区各单位的业务系统和运行数据,包括市政、市容、交通、安全、应急、消防等,通过各部门数据联动,建立区域事件监测体系,监控事件发展,监督事件处置,实现辖区范围内事件综合态势一张图。基于日常事件的统一接报、统一分拨、统一督办和融合处理,提升城市公共服务和事件的快速协同处置能力,实现城市管理从“被动反馈”到“主动出击”的转变,让城市治理体系和治理能力变得真正“智慧”起来。

71.时空信息管理平台,其可建设资源中心、服务中心、应用中心、开发中心、bi展示中心以及运维中心等功能部署,以计算存储、数据、功能、接口和知识服务为核心,形成服务资源地,建立服务引擎、地名地址引擎、业务流引擎和知识引擎。连通时空大数据的数据引擎,通过时空云门户的形式,为用户提供大数据支撑以及各类服务,比如数据的上传、下载、编辑、制图和协同处理,服务的在线发布、注册、申请、和审核,应用的在线搭建、开发和部署。

72.五、针对综合政务的城市应用平台

73.一网通办管理平台,其可打通不同部门的信息系统,为民众办事提供方便,比如可实现不动产的统一登记,打破原有的房地分离的历史禁锢,实现房地主体明晰的统一:以现有的不动产登记成果数据为基础,结合三维成果数据,在现有的二维不动产系统的基础上进行升级,实现三维场景下的不动产登记业务办理、登簿、发证、数据挖掘、统计分析和对外共享。

74.地名服务管理平台,其可用于建立地名网站,以地名普查成果数据为基础,建筑互联网技术手段,将区划地名工作成果以门户网站的形式展现给公众,从而,满足对于地名信息化建设的需求,实现地名信息化动态管理,提高地名管理效率。

75.公安警务管理平台,其可依托云计算等技术,汇聚公安基础地理信息数据资源,构建持续动态更新维护的警用地理数据库,对全警提供资源共享服务,并对指挥调度、治安管理、刑事侦查等警用业务,开发基于平台的业务警用gis综合应用系统,实现对全域实时警情态势的动态掌控,满足辅助领导宏观研判决策、突发事项应急指挥与处置等等。

76.网格治理管理平台,其可建立数字化平台,将城市区域网格化,提供综合态势、社区管理、综合治理等的网格化治理。

77.六、针对产业民生的城市应用平台

78.城市交通管理平台,其可用于对交通信息、实时路况、违章查询、线路定位、车站定位、异常报警、应急指挥等的一体化、综合化管理。

79.城市管网管理平台,其可用于对城市管网的节点查询、附属设施查询、规划资料管理、施工资料管理、巡查路线、时间、事件和人员的管理,以及风险的评估管理等等。

80.建筑工地管理平台,其可用于装配式建筑的设计、生产、施工各阶段的质量主体责任的管理,强化关键环节管控,加强设计与施工有效衔接,提升工程质量水平,促进装配式

建筑的健康发展。

81.产业园区管理平台,其可接入视频监控系统、智慧门禁系统、车辆道杆系统、消防监控系统等社区已有的业务系统,应用人脸识别技术、智能检测等技术,实现园区内人员、车辆的出入控制、安防告警、信息查询等功能,为园区人员提供智慧安全的生活环境。

82.校园片区管理平台,其可通过物理园区的数字化,集合物联网平台,如传感器、控制器/rfid标签、二维码、物联网关、智能终端设备等,实现物理世界的动态感知;通过cim技术融合,包括使用基础地理数据、三维模型数据、bim数据、地形数据、实景数据、仿真模型等,实现物理世界场景映射,形成数字化的孪生园区;再结合工作流平台,大数据分析平台,最终实现一系列的智慧园区应用场景。

83.基层社区管理平台,其可基于智慧社区时空大数据中心,实现基础业务、各业务系统的统一协调管理,打破数据孤岛实现数据多方共享,为基层社区工作人员提效减负;通过建设“社区合理一张图”,将社区工作中的居民走访、信息上报、台账梳理、物业监管、协商议事等内容的统一展现和管理,提高社区治理工作的精细化水平;整合社区各类服务渠道,实现居民办事方便高效,公共服务资源均等普惠,各类社区便民服务便捷精准;通过智能安防建设,实新社区人员、车辆、房屋、重点部位的全覆盖动态化管控,提升居民安全感。

84.通过上述各种的数字化管理平台,可真正的将“智慧城市”这一概念应用于城市管理之中,为民生、政务、产业等场景的管理管控提供基础和便利。

85.可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。

86.需要说明的是,在本技术的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。

87.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本技术的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

88.尽管上面已经示出和描述了本技术的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本技术的限制,本领域的普通技术人员在本技术的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1