一种发光二极管的制作方法

[0001]

本申请涉及半导体领域,特别是一种发光二极管。

背景技术:

[0002]

发光二极管是将电能转换为光的固态元件,发光二极管具有体积 小、效率高和寿命长等优点,在交通指示、户外全色显示等领域有着广 泛的应用。尤其是利用大功率发光二极管可以实现半导体固态照明,引 起人类照明史的革命,从而逐渐成为目前电子学领域的研究热点。

[0003]

目前,发光二极管的电流一般采用横向扩散方式注入至有源发光 层,而这种横向扩散方式具有天然的电流非均匀分布的特性,导致局部 区域的电流密度过大。局部区域的电流密度过大容易引起两方面问题:

[0004]

1.局部电流过大容易引起电光转换效率下降,导致流明效率和流明 密度的下降;

[0005]

2.局部电流过大容易引起局部过热,导致发光二极管的使用寿命和 可靠性的下降,并需要通过复杂的封装设计来实现散热,提高了流明成 本。

技术实现要素:

[0006]

本申请提供一种发光二极管,能够改善电流分布均匀性,以使发光 二极管能够承受更高的工作电流,进而提升发光二极管的流明效率和流 明密度,并降低流明成本。

[0007]

一方面,本申请提供了一种发光二极管,包括衬底、发光外延层、 第一电极和第二电极。发光外延层包括依次层叠设置于衬底上的第一半 导体层、有源发光层以及第二半导体层。第一电极和第二电极分别与第 一半导体层和第二半导体层电连接。发光外延层的至少部分发光区域内 的任意一发光点在衬底上的投影与第一电极在衬底上的投影和第二电 极在衬底上的投影的最短间隔距离之和不大于横向临界电极间距,横向 临界电极间距是指确保发光二极管的工作电压随平均电流密度的变化 曲线在平均电流密度大于0.4a/mm2的工作电流区段内的动态斜率不大 于0.55ω

·

mm2时最短间隔距离之和的最大容许值。发光二极管工作于上 述工作电流区段,且第一半导体层和第二半导体层均是采用基于三族氮 化物体系的材料。

[0008]

另一方面,本申请提供了一种发光二极管,包括衬底、发光外延层、 第一电极和第二电极。发光外延层包括依次层叠设置于衬底上的第一半 导体层、有源发光层以及第二半导体层。第一电极和第二电极分别与第 一半导体层和第二半导体层电连接。第一电极和第二电极在衬底上的投 影彼此间隔设置,且最短间隔距离不大于横向临界电极间距,横向临界 电极间距是指确保发光二极管的工作电压随平均电流密度的变化曲线 在平均电流密度大于0.4a/mm2的工作电流区段内的动态斜率不大于 0.55ω

·

mm2时最短间隔距离的最大容许值。发光二极管工作于上述工 作电流区段,且第一半导体层和第二半导体层均是采用基于三族氮化物 体系的材料。

[0009]

本申请的有益效果是:区别于现有技术的情况,本申请通过工作电 压随平均电流

密度的变化斜率设置一横向临界电极间距,并将发光外延 层的至少部分发光区域内的任意一发光点在衬底上的投影与第一电极 在衬底上的投影和第二电极在衬底上的投影的最短间隔距离之和设置 成不大于该横向临界电极间距,有效改善电流分布的均匀性,以使发光 二极管能够承受更高的工作电流,进而提升发光二极管的流明效率和流 明密度。同时,发光二极管的寿命和可靠性高,不需要复杂的封装设计 来进行散热,降低了发光二极管的流明成本。

附图说明

[0010]

为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描 述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图 仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出 创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。其中:

[0011]

图1是根据本申请第一实施例的发光二极管的俯视图;

[0012]

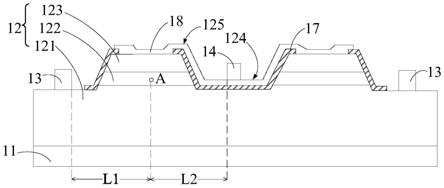

图2是沿图1的a1-a1方向的局部截面示意图;

[0013]

图3是用于描述在不同的l1+l2长度下蓝光发光二极管的工作电压 随平均电流密度变化的曲线示意图;

[0014]

图4是用于描述图3所示的各变化曲线的动态斜率随平均电流密度 变化的曲线示意图;

[0015]

图5是用于描述在不同的l1+l2长度下绿光发光二极管的工作电压 随平均电流密度变化的曲线示意图;

[0016]

图6是用于描述图5所示的各变化曲线的动态斜率随平均电流密度 变化的曲线示意图;

[0017]

图7是根据本申请第二实施例的发光二极管的俯视图;

[0018]

图8是沿图7的a2-a2方向的局部截面示意图;

[0019]

图9是根据本申请第三实施例的发光二极管的俯视图。

具体实施方式

[0020]

下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案 进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实 施例,而不是全部实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人 员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本 申请保护的范围。

[0021]

如图1和图2所示,根据本申请第一实施例的发光二极管包括衬底 11、发光外延层12、第一电极13和第二电极14。发光外延层12进一 步依次层叠设置于衬底11上的第一半导体层121、有源发光层122以及 第二半导体层123。在本实施例中,衬底11可以采用例如蓝宝石、sic、 gan、aln、硅或其他适当材料。第一半导体层121为n型半导体层(例 如n型gan),对应的第一电极13也称为n型电极。第二半导体层123 为p型半导体层(例如p型gan),对应的第二电极14也称为p型电极。 在其他实施例中,第一半导体层121和第二半导体层123可以是具有不 同导电类型的其他任意适当材料的单层或多层结构。

[0022]

进一步,如图1和图2所示,第一电极13在衬底11上的投影和第 二电极14在衬底11

上的投影彼此间隔设置。具体而言,在本实施例中, 第一电极13和第二电极14分别为沿第一方向d1延伸且沿垂直于第一 方向d1的第二方向d2彼此间隔设置的指状电极,进而使得二者在衬底 11上的投影彼此间隔设置。第一电极13和第二电极14进一步连接第一 焊盘15和第二焊盘16,进而通过第一焊盘15和第二焊盘16与外部电 路进行连接。

[0023]

进一步,第二半导体层123和有源发光层122上设置有沟槽124, 沟槽124将第二半导体层123和有源发光层122划分成第一方向d1和 第二方向d2彼此间隔的多个阵列排布的台面结构(mesa)125,并暴露 部分第一半导体层121。

[0024]

在本实施例中,第一电极13和第二电极14分别设置在台面结构125 两侧的沟槽124内。第一电极13设置在第一半导体层121上,并与第 一半导体层121电连接,例如在本实施例中,第一电极13与第一半导 体层121通过直接接触的方式形成电连接。

[0025]

台面结构125和第一电极13所外露的第一半导体层121上进一步 覆盖绝缘层17,绝缘层17沿台面结构125的侧壁延伸至台面结构125 的顶部,并至少部分暴露台面结构125的顶部的第二半导体层123,电 流扩散层18与第二半导体层123电连接。电流扩散层18进一步延伸至 沟槽124内,并通过绝缘层17与第一半导体层121和有源发光层122 电性隔离。第二电极14设置在位于沟槽124内的电流扩散层18上,通 过电流扩散层18电连接至第二半导体层123。

[0026]

在其他实施例中,第一电极13和第二电极14也可以通过其他方式 电连接至第一半导体层121和第二半导体层123,包括并不限于下文所 描述的其他方式。

[0027]

通过上述结构,由电子形成的电流从第一电极13注入第一半导体 层121,沿第一半导体层121横向扩散并注入有源发光层122,而由空 穴形成的电流从第二电极14经电流扩散层18注入第二半导体层123, 沿电流扩散层18和第二半导体层123横向扩散并注入有源发光层122。 电子和空穴在有源发光层122内进行辐射复合,并产生光子,进而形成 发光。进一步,如图2所示,台面结构125沿第二方向d2的横截面呈 梯形设置,进而使得有源发光层122所产生的光能够从台面结构125的 倾斜侧壁出射,提高出光效率。在本实施例中,绝缘层17采用透明介 质材料(例如,sio2),而电流扩散层18采用透明导电材料(例如,ito)。 绝缘层17还进一步对台面结构125进行水氧保护和电性隔离。

[0028]

如上述结构可知,发光外延层12内的电流进行横向扩散的距离由 第一电极13和第二电极14之间的横向间距决定。在现有技术中,第一 电极13和第二电极14之间的横向间距设置得过大,导致注入有源发光 层122的电流的电流密度分布的均匀性较差,进而产生上文背景技术中 所描述的问题。

[0029]

在本实施例中,发光外延层12的至少部分发光区域内的任意一发 光点a在衬底11上的投影与第一电极13在衬底11上的投影的最短间 隔距离为l1,与第二电极14在衬底11上的投影的最短间隔距离为l2。 两个最短间隔距离之和l1+l2不大于发光外延层12的横向临界电极间 距lc,即l1+l2≤lc。

[0030]

下面将对横向临界电极间距lc的物理定义进行详细描述。具体来 说,本实施例通过实验,确定了平均电流密度对工作电压的影响,定义 了影响led芯片性能的关键参数:“横向临界电极间距lc”,并通过横 向临界电极间距lc来对最短间隔距离之和l1+l2进行限制,以使得led 芯片的性能得到一个巨大的提升。

[0031]

下面将参照图3和图4对蓝光发光二极管中的横向临界电极间距lc 进行详细描

述。在本申请中,蓝光发光二极管是指在工作时峰值波长介 于440nm-480nm之间的发光二极管。

[0032]

图3显示了在不同的l1+l2下蓝光发光二极管的工作电压随平均电 流密度变化的曲线示意图,图4显示了图3所示的各变化曲线的动态斜 率随平均电流密度变化的曲线示意图。在图3和图4中,所选取的l1+l2 值包括100微米、60微米、50微米、30微米和20微米,并且工作电压 v

f

的单位为伏特(即,v),而平均电流密度j的单位为安培每平方毫米 (即,a/mm2),动态斜率s

d

=dv

f

/dj,此时图3所示的变化曲线的动态 斜率的单位为欧姆平方毫米(即,ω

·

mm2)。平均电流密度j为发光二极 管的工作电流与发光二极管的发光面积之间的比值。

[0033]

首先,如图3所示,当l1+l2=100微米时,从其所对应的变化曲线 可以看出,工作电压v

f

随平均电流密度j的增大而急剧上升,并从图4 中可以看出该变化曲线所有范围内的动态斜率均不小于0.7。然而,在 当l1+l2下降至60微米时,从其所对应的变化曲线可以看出,工作电 压v

f

随平均电流密度j的上升趋势明显变缓,并从图4中可以看出,在 平均电流密度j大于一定值后,曲线的动态斜率下降至0.55,并随着平 均电流密度j的增大而持续保持在0.55以下一定距离。在当l1+l2下降 至50微米时,在平均电流密度j大于一定值后,曲线的动态斜率下降至 0.4,并随着平均电流密度j的增大而持续保持在0.4以下一定距离。在 当l1+l2下降至30和20微米时,在平均电流密度j大于一定值后,曲 线的动态斜率下降至0.3,甚至0.2以下,但下降趋势不再明显。随l1+l2 长度的减少,led可有效工作的电流密度也迅速增加,因此可以提升 led芯片单位面积下的流明输出,从而降低流明成本。

[0034]

因此,在本实施例中,将横向临界电极间距lc定义为确保发光二 极管的工作电压v

f

随平均电流密度j的变化曲线在平均电流密度j大于 0.4a/mm2的工作电流区段内的动态斜率s

d

不大于0.55ω

·

mm2时上述 最短间隔距离之和l1+l2的最大容许值。

[0035]

在其他实施例中,可以将横向临界电极间距定义为确保上述工作电 流区段内的动态斜率不大于0.5ω

·

mm2时最短间隔距离之和l1+l2的最 大容许值,甚至可以进一步定义为不大于0.4、0.3、0.2或0.1ω

·

mm2时 的最大容许值。

[0036]

由于发光二极管为恒流元件,其工作电压直接关系到流明密度和流 明效率。因此,当l1+l2设置成不大于lc,并使得发光二极管工作于 上述工作电流区段时,发光二极管的性能开始有巨大改善,并且工作电 流越大,改善效果越明显。同时,由于工作电压的显著降低,热效应也 显著降低,进而可以获得寿命和可靠性更佳的发光二极管,进而提供了 发光二极管的流明成本。

[0037]

需要进一步说明的是,在上文中提到的100微米、60微米、50微 米、30微米和20微米是针对特定的发光外延层结构和材料进行设计时 所采用的参数,并不能作为对横向临界电极间距lc的实际限定。在实 际应用中,横向临界电极间距lc随着发光二极管的具体结构和具体材 料发生变化。

[0038]

在本实施例中,受lc约束的至少部分发光区域涵盖了发光外延层 12的全部发光区域,即所有台面结构125。在其他实施例中,上述至少 部分发光区域可以设置成包括一个或一个以上的台面结构125。在一具 体实施方式中,满足上述约束条件的所有至少部分发光区域的集合与发 光外延层12上的全部发光区域的面积比不小于50%。在其他具体实施 方式中,满足上述约束条件的所有至少部分发光区域的集合与发光外延 层12上的全部发

光区域的面积比可以进一步不小于60%、70%、80%、 90%。

[0039]

进一步,如图3和图4所示,工作电流越大,发光二极管性能的改 善效果越明显。因此,本实施例的针对最短间隔距离之和l1+l2的约束 方式特别适用于大功率发光二极管。在一具体实施方式中,发光二极管 工作时的平均电流密度j设置成不小于0.5a/mm2。在其他具体实施方 式中,发光二极管工作时的平均电流密度j可以进一步设置成不小于 0.75、1、1.5、2、3、5、10a/mm2。

[0040]

下面将参照图5和图6对绿光发光二极管中的横向临界电极间距lc 进行描述。在本申请中,绿光发光二极管是指在工作时峰值波长介于 500nm-540nm之间的发光二极管。

[0041]

从图5和图6中可以看出,虽然在相同的l1+l2长度和平均电流密 度下,绿光发光二极管的工作电压相较于蓝光发光二极管的工作电压有 所下降,但绿光发光二极管的工作电压随平均电流密度的变化趋势与蓝 光发光二极管类似。因此,可采用与蓝光发光二极管相同的方式对绿光 发光二极管的横向临界电极间距lc进行定义。

[0042]

需要注意的是,在上述图3-6所描述的绿光发光二极管和蓝光发光 二极管的第一半导体层和第二半导体层均是基于三族氮化物体系的材 料。因此,横向临界电极间距lc同样适用于基于三族氮化物体系的其 他波长的发光二极管,例如365nm-400nm、400nm-440nm、440nm-480 nm、480nm-540nm、540nm-560nm、560nm-600nm或600nm-700nm。

[0043]

需要注意的是,本实施例中的最短间隔距离之和l1+l2实际上受第 一电极13和第二电极14在衬底11的投影之间的最短间隔距离的限制, 因此在本实施例以及其他实施例中,可以通过利用lc对第一电极13和 第二电极14在衬底11的投影之间的最短间隔距离进行约束。具体来说, 将第一电极13和第二电极14在衬底11的投影之间的最短间隔距离设 置成不大于横向临界电极间距,该横向临界电极间距是指确保发光二极 管的工作电压随平均电流密度的变化曲线在平均电流密度大于0.4 a/mm2的工作电流区段内的动态斜率不大于0.55ω

·

mm2时最短间隔距 离的最大容许值,或者上述其他动态斜率限制下的最大容许值。

[0044]

综上所述,通过上述设置方式,有效改善电流分布的均匀性,以使 发光二极管能够承受更高的工作电流,进而提升发光二极管的流明效率 和流明密度。同时,发光二极管的寿命和可靠性高,不需要复杂的封装 设计来进行散热,降低了发光二极管的流明成本。

[0045]

如图7和图8所示,根据本申请第二实施例的发光二极管包括衬底 21、发光外延层22、第一电极23和第二电极24。发光外延层22进一 步依次层叠设置于衬底21上的第一半导体层221、有源发光层222以及 第二半导体层223。第二半导体层223和有源发光层222上设置有沟槽 224,沟槽224将第二半导体层223和有源发光层222划分成第二方向 d2'彼此间隔且沿第一方向d1'一体设置的多个台面结构225,并暴露部 分第一半导体层221。其中,第一方向d1'为第一电极23和第二电极24 的延伸方向,第二方向d2'为第一电极23和第二电极24的间隔方向。 第一电极23和第二电极24进一步分别与焊盘25和26连接。

[0046]

第二实施例的发光二极管与第一实施例的发光二极管的主要区别 在于,第二电极24直接设置于台面结构225的顶部的第二半导体层123 上并电连接至第二半导体层124。

[0047]

在本实施例中,第二电极24通过其下方设置的电流扩散层27电连 接至第二半导体层224。电流扩散层27的主要目的是提高第二半导体层 224的电流扩散的均匀性,可以采用电导率大于第二半导体层224的透 明材质(例如ito)。

[0048]

进一步,如图7和图8所示,本实施例的发光二极管进一步包括设 置于第二电极24的正下方且位于电流扩散层27与第二半导体层224之 间的电流阻挡层28。由于第一电极23和第二电极24一般采用金属材料, 因此发光外延层22所产生的光无法透过第二电极24。电流阻挡层28的 作用是防止电流从第二电极24直接注入第二电极24正下方的发光外延 层22,进而减少第二电极24所遮挡的出光量,提高流明效率。

[0049]

在本实施例的发光二极管进一步包括覆盖于台面结构225的倾斜侧 壁的透明介质层29(例如,sio2)。透明介质层29的作用于是对台面结 构225进行水氧保护和电性隔离。

[0050]

如图9所示,根据本发明第三实施例的发光二极管与第二实施例的 发光二极管的区别在于,第二电极34的一部分以主干电极341的形式 设置于沟槽324内,第二电极34的另一部分以分支电极342的形式延 伸至台面结构325的顶部,并与第二半导体层(未图示)形成电连接。

[0051]

上文所述的第二实施例和第三实施例中的发光二极管的至少部分 发光区域的任意发光点a'与第一电极和第二电极在衬底上的投影的最 短间隔距离之和l1’+l2’以及第一电极和第二电极在衬底上的投影之间 的最短间隔距离同样受上述lc进行约束。

[0052]

具体地,上述实施例中的衬底不限于列举的材料,只要具有支持发 光外延层生长的外延生长面的衬底均属于本申请的保护范围。

[0053]

在其他实施例中,第一电极和第二电极的形状不限,可根据实际需 要进行选择。第一电极、第二电极均由导电材料组成,其材料为铝、铜、 钨、钼、金、钛、银、镍、钯或其任意组合,第一电极、第二电极至少 为一层结构。其中,第一电极可以为p型电极,第二电极可以为n型电 极;或者,第一电极可以为n型电极,第二电极可以为p型电极。

[0054]

形成于第一半导体层与第二半导体层之间的有源发光层可以根据 电子空穴复合而发射具有一定能量的光,并且可具有量子阱和量子屏障 交替叠加的多量子阱(mqw)结构。例如,有源发光层可具有通过注入三 甲基镓气体(tmga)、氨气(nh3)、氮气(n2)和三甲基铟气体(tmin)等而 形成的ingan/gan的多量子阱结构。同时,第一半导体层和第二半导体 层以及有源发光层可通过利用本领域公知的半导体层生长工艺而形成, 诸如有机金属化学气相沉淀(mocvd)、分子束外延(mbe)、氢化物气相 外延(hvpe)等。且具有由有源发光层材料的本征能带所确定的能量。

[0055]

上文所提到的三族氮化物材料具体可包括gan、al

x1

ga

y1

n、ingan、 al

x2

in

y2

ga

z2

n。其中al的摩尔分数x1和x2分别小于10%。

[0056]

可以通过移除一部分第二半导体层、有源发光层、第一半导体层形 成沟槽。例如,可对与第一电极在空间上相反的位置处实施蚀刻工艺, 直至暴露出一部分第一半导体层。用于形成沟槽的蚀刻工艺也可通过干 蚀刻工艺或者湿蚀刻工艺来实施。沟槽可具有各种形状,例如井形沟槽、 椭圆形、棱形、柱形、正方形、矩形、圆形和任何其它形状。沟槽将第 二半导体层和有源发光层划分成彼此间隔的至少两个台面结构,并暴露 部分第一半导体层,其中发光外延层的至少部分发光区域包括至少一台 面结构。此外,沟槽可以在与第一电极在空间上交叠的位置处形成。沟 槽也可通过蚀刻第二半导体层、有源发光层和第一半导体层以暴露出一 部分第一半导体层而形成。

[0057]

上述电流扩散层可包括透明电极层,电流扩散层可包括氧化铟锡 (ito)、锌掺杂氧化铟锡(zito)、氧化锌铟(zio)、氧化镓铟(gio)、氧化 锌锡(zto)、氟掺杂氧化锡(fto)、

铝掺杂氧化锌(azo)、镓掺杂氧化锌 (gzo)、in4sn3o

12

以及zn

(1-x)

mg

x

o(氧化锌镁,0≤x≤1)中的至少一种。优 选地,电流扩散层的材料包括氧化铟锡(ito)。

[0058]

可以理解的是,在第一电极和第二电极为指状电极时,发光二极管 具有有效利用晶片面积和降低整体接触电阻的优点。但是现有技术中, 指状电极通常具有如下缺陷:靠近电极特别是位于电极“手指”的外部 端部的电流密度总是最高,容易引起显著地非均匀的电流密度。在本申 请的设计,即任意一发光点在衬底上的投影与第一电极在衬底上的投影 和第二电极在衬底上的投影的最短间隔距离之和缩小至横向临界电极 间距,能够明显改善电流扩散均匀性,因此,本申请在第一电极和第二 电极为指状电极时,既具有有效利用晶片面积和降低整体接触电阻的优 点,同时兼具改善电流扩散均匀性和提升发光二极管的流明密度的优 点。

[0059]

以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范 围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变 换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的 专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1