一种双极断路器和具有该双极断路器的配电箱的制作方法

[0001]

本发明涉及断路器领域,具体涉及双极断路器导电线路的走线结构的改进。

背景技术:

[0002]

现有的用在配电箱进线端中的断路器通常为二极的断路器,一极接入a相电力线路,另一极接入b相电力线路,这种断路器一般采用“上进线-下出线”或者“下进线-上出线”走线方式,并且触头系统竖直地布置在进线端和出线端之间,导致断路器体积很大,且由于配电箱的内部空间小,常常造成断路器无法安装的问题。

技术实现要素:

[0003]

因此,针对上述问题,本发明提出一种结构改进的双极断路器。

[0004]

本发明采用如下技术方案实现:

[0005]

本发明提出一种双极断路器,包括外壳体、第一极导电线路和第二极导电线路,所述第一极导电线路在所述外壳体内延伸布置并具有第一进线端和第一出线端,所述第二极导电线路在所述外壳体内延伸布置并具有第二进线端和第二出线端,所述第一极导电线路和第二极导电线路还分别具有第一触头系统和第二触头系统,所述第一极导电线路和第二极导电线路相互交叉,且所述第一出线端和第二出线端分别通过第一出线端子座和第二出线端子座并排间隔地外露出所述外壳体的第一侧边,定义所述第一出线端子座和第二出线端子座的延伸方向为纵向,所述第一触头系统和第二触头系统平行地横向布置在外壳体内,并大致处于所述第一出线端和第二出线端的之间的跨度范围。

[0006]

其中,为方便进、出线端子的接线以及操纵操作机构,在一个实施例中,所述第一触头系统和第二触头系统分别具有第一分断运动轨迹和第二分断运动轨迹,所述第一出线端子座和第二出线端子座的延伸方向垂直于所述第一分断运动轨迹和第二分断运动轨迹所处的运动平面。

[0007]

其中,为使得断路器的外接线的布线更为简洁,在一个实施例中,所述第一进线端和第二进线端分别通过第一进线端子座和第二进线端子座并排间隔地外露出所述外壳体的第二侧边,所述第二侧边处于与所述第一侧边相背的反侧。

[0008]

其中,为方便进、出线端子的接线,在一个实施例中,所述第一进线端子座和第二出线端子座的连线与所述第二进线端子座和第一出线端子座的连线平行。

[0009]

其中,基于安装考虑,同时也为了配合外壳体的大致为矩形体的形状,最充分地利用外壳体的内部空间,在一个实施例中,以所述第一出线端子座和第二出线端子座处于所述外壳体的纵向的下侧,并以所述第一出线端子座处于所述第二出线端子座横向的右侧,所述第一极导电线路自所述第一进线端至所述第一出线端大致呈“向下——向右——向下”的倒z型弯折延伸布置,所述第二极导电线路自所述第二进线端至所述第二出线端大致呈“向下——向左——向下”的z型弯折延伸布置。

[0010]

其中,基于制造和成本考虑,在一个实施例中,所述第一进线端包括第一进线端子

座和第一导电铜排,第一极导电线路还包括第一硬连接和第一软连接,所述第一进线端子座、第一导电铜排、第一硬连接、第一软连接、第一触头系统和第一出线端依次衔接,所述第一进线端子座、第一导电铜排和第一出线端呈上下纵向布置,所述第一触头系统和第一软连接呈左右横向布置,所述第一硬连接为弯折的片体,通过其弯折结构来衔接上下纵向的所述第一导电铜排和左右横向布置的所述第一软连接,从而使所述第一极导电线路自所述第一进线端至所述第一出线端大致呈“向下——向右——向下”的倒z型弯折延伸布置;

[0011]

所述第二进线端包括第二进线端子座和第二导电铜排,第二极导电线路还包括第二硬连接和第二软连接,所述第二进线端子座、第二导电铜排、第二触头系统、第二软连接、第二硬连接和第二出线端依次衔接,所述第二进线端子座、第二导电铜排和第二出线端呈上下纵向布置,所述第二触头系统和第二软连接呈左右横向布置,所述第二硬连接为弯折的片体,通过其弯折结构来衔接左右横向布置的所述第二软连接和上下纵向布置的所述第二出线端,从而使所述第二极导电线路自所述第二进线端至所述第二出线端大致呈“向下——向左——向下”的z型弯折延伸布置。

[0012]

其中,为确保断路器具有完整的断路、灭弧功能,在一个实施例中,双极断路器还包括分别安装在第一硬连接和第二硬连接上的第一过电流脱扣器和第二过电流脱扣器。

[0013]

其中,为确保断路器具有完整的断路、灭弧功能,在一个实施例中,双极断路器还包括分别涵盖第一分断运动轨迹和第二分断运动轨迹的第一灭弧室和第二灭弧室。

[0014]

其中,作为一种相间绝缘性更佳的方案,在一个实施例中,以所述第一出线端子座处于所述第二出线端子座横向的右侧,所述第一进线端和第二进线端分别设置在所述外壳体的左侧边和右侧边。

[0015]

其中,基于安装考虑,在一个实施例中,以所述第一出线端子座和第二出线端子座处于所述外壳体的纵向的下侧,所述第一极导电线路自所述第一进线端至所述第一出线端大致呈“向右——向下”的倒l型弯折延伸布置,所述第二极导电线路自所述第二进线端至所述第二出线端大致呈“向左——向下”的l型弯折延伸布置。

[0016]

其中,基于制造和成本考虑,在一个实施例中,所述第一极导电线路包括顺序连接的第一进线端、第一触头系统、第一软连接、第一硬连接和第一出线端,其中,第一进线端、第一触头系统、第一软连接呈左右横向布置,第一出线端呈上下纵向布置,第一硬连接为折弯的片体,通过其折弯结构来衔接横向的第一软连接和纵向的第一出线端,从而使所述第一极导电线路自所述第一进线端至所述第一出线端大致呈“向右——向下”的倒l型弯折延伸布置;

[0017]

第二极导电线路包括顺序连接的第二进线端、第二硬连接、第二软连接、第二触头系统和第二出线端,其中,第二进线端、第二硬连接、第二软连接和第二触头系统呈左右横向布置,第二出线端大致呈纵向布置,从而使所述第二极导电线路自所述第二进线端至所述第二出线端大致呈“向左——向下”的l型弯折延伸布置。

[0018]

双极断路器还包括操作机构,所述操作机构横向安装在第一触头系统或第二触头系统上,用于控制所述第一触头系统或第二触头系统的分、合,第一触头系统和第二触头系统同步地联动连接。

[0019]

基于上述的双极断路器,本发明还提出一种配电箱,所述配电箱进线端配备了上述的双极断路器。

[0020]

本发明具有以下有益效果:本发明所提供的双极断路器通过第一极导电线路和第二极导电线路之间的横向弯折、相互交叉、平行出线,使得断路器整体体积小、接线方便、布线简洁,相间绝缘性好,具有完整的断路、灭弧功能。

附图说明

[0021]

图1是实施例1中双极断路器的立体示意图;

[0022]

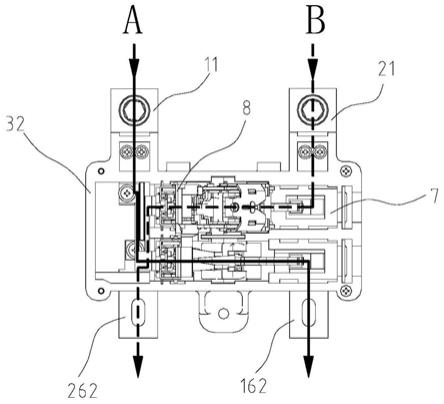

图2是实施例1中双极断路器的立体示意图(隐去上盖);

[0023]

图3是实施例1中双极断路器的结构爆炸图;

[0024]

图4是实施例1中第一极导电线路和第二极导电线路的示意图;

[0025]

图5是实施例1中第一极导电线路和第二极导电线路的分解图;

[0026]

图6是实施例1中双极断路器的电流流向的示意图(包括a相电和b相电);

[0027]

图7是实施例1中双极断路器应用在配电箱中的工作环境示意图;

[0028]

图8是实施例2中双极断路器的立体示意图;

[0029]

图9是实施例2中双极断路器的立体示意图(隐去上盖);

[0030]

图10是实施例2中双极断路器的结构分解图;

[0031]

图11是实施例2中第一极导电线路和第二极导电线路的示意图;

[0032]

图12是实施例2中第一极导电线路和第二极导电线路的分解图;

[0033]

图13是实施例2中双极断路器的电流流向的示意图(包括a相电和b相电);

[0034]

图14是实施例2中双极断路器应用在配电箱中的工作环境示意图。

具体实施方式

[0035]

为进一步说明各实施例,本发明提供有附图。这些附图为本发明揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0036]

现结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。

[0037]

实施例1:

[0038]

作为本发明的优选实施例,提供一种双极断路器,应用在配电箱的进线端,其两极分别接入a相电和b相电,参阅图1-3所示,断路器包括外壳体300,该外壳体300包括能够相互接合为一个整体的底座31、侧壁32和上盖33,断路器操作机构9的手柄露出外壳体300,以执行手动关断和接通。配合参阅图4-6,断路器还包括第一极导电线路和第二极导电线路,第一极导电线路(接a相电)包括顺序连接的第一进线端(第一进线端包括固定地电连接在一起的第一进线端子座11和第一导电铜排12)、第一硬连接13、第一软连接14、第一触头系统15和第一出线端16。第二极导电线路(接b相电)包括顺序连接的第二进线端(第二进线端包括固定地电连接在一起的第二进线端子座21和第二导电铜排22)、第二触头系统23、第二软连接24、第二硬连接25和第二出线端26。其中:第一出线端16包括呈片状延伸的第一出线端子座162,以及用于与第一触头系统15电连接的第一连接部161,第二出线端26包括呈片状延伸的第二出线端子座262,以及用于与第二硬连接25电连接的第二连接部261,如图6,第一进线端子座11、第二进线端子座21、第一出线端子座162和第二出线端子座262均外露

出外壳体300,以方便接线。该第一连接部161上具有第一静触头152,以和第一动触头151接触配合,构成所述的第一触头系统15;第二导电铜排22上具有第二静触头232,以和第二动触头231接触配合,构成所述的第二触头系统23。

[0039]

为便于描述,定义图6中:

[0040]

第一出线端子座162和第二出线端子座262处于外壳体300(侧壁32)纵向的下侧,则外壳体300(侧壁32)处于第一出线端子座162和第二出线端子座262纵向的上侧;以外壳体300的下侧边为第一侧边,外壳体300的的上侧边为第二侧边;

[0041]

第一出线端子座162处于第二出线端子座262横向的右侧,则第二出线端子座262处于第一出线端子座162横向的左侧。

[0042]

在第一极导电线路中,第一进线端子座11、第一导电铜排12和第一出线端16呈上下纵向布置,第一触头系统15和第一软连接14呈左右横向布置,第一硬连接13为弯折的片体,通过其弯折结构来衔接上下纵向布置的第一导电铜排12和左右横向布置的第一软连接14,整体上第一极导电线路自进线至出线的走线为“向下——向右——向下”的倒z字型;在第二极导电线路中,第二进线端子座21、第二导电铜排22和第二出线端26呈上下纵向布置,第二触头系统23和第二软连接24呈左右横向布置,第二硬连接25为弯折的片体,通过其弯折结构来衔接左右横向布置的第二软连接24和上下纵向布置的第二出线端26,整体上第二极导电线路自进线至出线的走线为“向下——向左——向下”的z字型。

[0043]

与此同时,第一极导电线路和第二极导电线路是互相交叉的,具体本实施例中是通过第一硬连接13和第二硬连接25二者间的弯折和互相让位,使得第一极导电线路和第二极导电线路交叉,第一极导电线路和第二极导电线路先经横向弯折,再互相交叉,最终分别通过第一出线端16和第二出线端26出线,使得第一触头系统15和第二触头系统23平行地横向布置在外壳体300内,并大致处于所述第一出线端16和第二出线端26的之间的跨度范围,从而利用第一进线端子座11和第二进线端子座21之间的宽度空间横向地布置触头系统和操作机构9,减小断路器的整体体积。需要说明的是,说明中所指的“第一出线端16和第二出线端26的之间的跨度范围”应当被理解为第一出线端16和第二出线端26分别与第一触头系统15和第二触头系统23连接的连接点位(也即第一连接部161和第二连接部261)之间的跨度,第一出线端16和第二出线端26可以通过弯折或延伸等方式使得第一出线端子座162和第二出线端子座262以适合的间距或长度等的外露出外壳体300,从而适配配电箱的工作环境。

[0044]

本实施例中第一极导电线路和第二极导电线路是分别呈倒z字型和z字型的延伸布局方式,其直来直往的走向能够方便安装,同时也能配合外壳体300的大致为矩形体的形状,最充分地利用外壳体300的内部空间。另外,本实施例中以第一硬连接13、第一软连接14、第二软连接24和第二硬连接25作为导电连接结构,来配合形成倒z字型和z字型的第一极导电线路和第二极导电线路,在其他实施例中,可以不拘泥于导电连接结构的具体形式,只要能满足上述中触头系统和进、出线端子之间的走线布局即可。

[0045]

第一动触头151具有相对第一静触头152的第一分断运动轨迹,第二动触头231具有相对第二静触头232的第二分断运动轨迹,以实现第一极导电线路和第二极导电线路的关断和导通,操作机构9横向安装在第一触头系统15或第二触头系统23上,用于操纵第一动触头151或第二动触头231运动,第一动触头151和第二动触头231同步地联动连接。第一出

线端子座162和第二出线端子座262的延伸方向垂直于第一分断运动轨迹和第二分断运动轨迹所处的运动平面,从而使操作机构9可以横向地摆动,以方便操作。

[0046]

本实施例中,第一进线端子座11和第二进线端子座21设置在外壳体300的上侧(第二侧边),第一出线端子座162和第二出线端子座262则设置在外壳体300的下侧(第一侧边),即断路器的进线端在上、出线端在下,这样单边进线、单边出线的布局方式,使得断路器的外接线的布线更为简洁,并且,更优选的,第一进线端子座11和第二出线端子座262的连线与第二进线端子座21和第一出线端子座162的连线大致平行,从而更加方便接线。

[0047]

断路器还包括灭弧室7和过电流脱扣器8,以分别进行灭弧和短路保护,如图2-3的,两个灭弧室7分别涵盖第一分断运动轨迹和第二分断运动轨迹设置,对可能产生的电弧进行灭弧处理,灭弧室7的排气方向指向外壳体300的右侧,两个过电流脱扣器8分别安装在第一硬连接13和第二硬连接25上,通过过载电路和短路电流电流产生的热变形或者磁场变化,来配合操作机构9进行快速脱扣断路。由于灭弧室7是横向布置的,而进、出线端是纵向布置的,因此即使发生短路时,灭弧室7中电弧的喷出方向是横向的,不会烧蚀进、出线端。

[0048]

本实施例通过将第一极导电线路和第二极导电线路横向弯折、交叉布置的布局方式,充分利用了第一进线端子座11和第二进线端子座21之间的宽度空间以布置触头系统和操作机构9,有效减小了断路器的体积,断路器的进、出线端子的接线也十分方便和简洁,图7示出了双极断路器应用在配电箱中的示意图,由于双极断路器分别从上端进线后于断路器中间交叉叠加后沿下端平行出线,使得出线端能够方便地与配电箱内的其他小型断路器连接。同时,双极断路器在体积减小的基础上,还有足够的空间以放置灭弧室7和过电流脱扣器8,以确保断路器具有完整的断路、灭弧功能,保障了电路的安全性能。

[0049]

实施例2:

[0050]

本实施例提供另一种双极断路器,也是应用在配电箱中,其结构与实施例1中的双极断路器基本类似,但在进线端子的布置上有所不同。具体的,参阅图8-13,双极断路器包括外壳体300'和安装在外壳体300'内的第一导电线路、第二导电线路,第一导电线路包括顺序连接的第一进线端(第一进线端包括第一进线端子座11'和第一导电铜排12')、第一触头系统15'、第一软连接14'、第一硬连接13'和第一出线端16'(第一出线端16'包括纵向延伸呈片状的第一出线端子座161'),其中,第一进线端、第一触头系统15'、第一软连接14'呈左右横向布置,第一出线端16'呈上下纵向布置,第一硬连接13'为折弯的片体,通过其折弯结构来衔接横向的第一软连接14'和纵向的第一出线端16';第二导电线路包括顺序连接的第二进线端(第二进线端包括第二进线端子座21'和第二导电铜排22')、第二硬连接25'、第二软连接24'、第二触头系统23'和第二出线端26'(包括纵向延伸呈片状的第二出线端子座261'),其中,第二进线端、第二硬连接25'、第二软连接24'和第二触头系统23'呈左右横向布置,第二出线端26'大致呈纵向布置。与实施例1相类似的,本实施例中第一极导电线路和第二极导电线路先经横向弯折,再互相交叉,最终分别通过第一出线端16'和第二出线端26'出线,使得第一触头系统15'和第二触头系统23'平行地横向布置在外壳体300'内,并大致处于所述第一出线端16'和第二出线端26'的之间的跨度范围,从而利用第一进线端子座11'和第二进线端子座21'之间的宽度空间横向地布置触头系统和操作机构9,减小断路器的整体体积。同时,第一出线端子座162'和第二出线端子座262'的延伸方向垂直于第一触头系统15'和第二触头系统23'的分断运动轨迹所处的运动平面,从而使操作机构9'可以横

向地摆动,以方便操作。

[0051]

本实施例与实施例1最主要的区别在于:本实施例中第一进线端和第二进线端设置在外壳体300'的左、右两侧,从而整体上,第一导电线路从第一进线端至第一出线端16'大致呈“向右——向下”的倒l型延伸布置,第二导电线路从第二进线端至第二出线端26'呈“向左——向下”的l型延伸布置。倒l型和l型延伸布置方式,既方便安装,也能配合外壳体300'的大致为矩形体的形状,充分地利用外壳体300'的内部空间,同时这样的布置方式使得双极断路器在体积上,虽然横向体积有所增加,但纵向的体积进一步减小,且进、出线端子的间隔更大,使得双极断路器的相间绝缘效果有所提升。而且,需要说明的是,虽然第一进线端和第二进线端设置在外壳体300的左右两侧,但第一进线端子座11'和第二进线端子座21'仍然可以通过折弯造型使得第一进线端子座11'和第二进线端子座21'呈上下延伸布置,从而进、出线端平行地维持上进线、下出线的布局方式(如图13-14),使双极断路器的外接线的布线更为简洁。

[0052]

本实施例与实施例1同样的,设置有过电流脱扣器7'、灭弧室8'和操作机构9'等部件,并具有实施例1中相同部件的技术效果。值得注意的是,由于第一进线端设置外壳体300'左侧,处于在灭弧室8'喷气方向上,因此本实施例中还在灭弧室8'和第一进线端之间设有隔弧片10,以防止电弧溢出烧蚀接线端。

[0053]

图14示出了本实施例的双极断路器应用在配电箱中的场景。双极断路器分别从外壳体300'左右两侧进线后于断路器中间交叉叠加后沿下端平行出线,使得出线端能够方便地与配电箱内的其他小型断路器连接。

[0054]

尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上对本发明做出的各种变化,均落入本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1