着脱装置的制作方法

1.本发明涉及一种能够进行工件的吸附与脱离(有时将这些统称为着脱)的着脱装置,详细而言,涉及一种在工件的着脱时的响应性优异、特别是对厚度薄的工件的处理而言优选的着脱装置。

背景技术:

2.作为使工件着脱的着脱装置,已知有利用真空抽吸的真空吸盘、利用静电吸附力的静电吸盘等,它们根据使用环境及工件的种类而区分使用。

3.即,真空吸盘方式不仅吸附保持力优异,而且工件着脱的响应性(responsivity)也优异,因此利用真空吸盘方式的工件的着脱装置通常受到广泛利用。然而,于在真空环境中对工件进行处理那样的情况下,原本便无法通过真空抽吸来保持工件。另外,若如引线框架或掩模那样在工件自身中具有孔或间隙,则也无法进行真空抽吸。此外,在如膜或箔那样为厚度薄的工件的情况下,有工件在抽吸部位挠曲、抽吸痕迹残留于工件等之虞,因此真空吸盘方式并不适合。

4.另一方面,在无法应用真空吸盘方式的真空环境下或者为开孔的工件那样的情况下,适合应用静电吸盘方式。例如,已知有一种在基底构件上包括埋设有一对电极的绝缘材料,且利用静电吸附力吸附保持半导体芯片或绝缘膜的着脱装置(参照专利文献1)。

5.现有技术文献

6.专利文献

7.专利文献1:日本专利特开2006-156550号公报

技术实现要素:

8.发明所要解决的问题

9.在制造如智能手机、穿戴式终端等那样经薄型化、高性能化的电子设备时,不仅是如引线框架那样的搭载零件及其材料,也包括如金属掩模那样的与制造相关的构件在内,这些的轻薄短小化正在日益发展。因此,就此种观点而言,也可谓利用静电吸盘方式进行的工件搬送的需求在增加。

10.然而,在利用静电吸盘方式的着脱装置中,在吸附工件后进行脱离时的残留电荷成为问题。特别是在如引线框架或金属箔那样的厚度薄的工件中,即便因微量的残留电荷有时也难以进行工件的脱离(拆卸)。此种残留电荷的问题在利用等离子体蚀刻装置对硅晶片进行吸附、脱离的情况下也同样存在,例如,在将直流电压关闭(off)后,进行对吸附电极施加相反的电压、或者使等离子体放电等的静电消除工艺,但在如上所述的用于工件搬送装置的着脱装置中,难以进行等离子体放电,另外,考虑到工件搬送的处理速度等,在每次搬送工件时应用静电消除工艺的情况本身有时并不现实。

11.因此,本发明人等人对以往的课题即残留电荷的问题进行了努力研究,结果发现,通过使用包括可加工陶瓷(machinable ceramics)层、密接活化层、电极层、以及体积电阻

率具有规定的值的介电质层的着脱装置,可进一步减少将向电极层施加的电压关闭后的残留电荷,即便为厚度薄的工件,也可顺利地进行工件的脱离(拆卸),从而完成了本发明。

12.因此,本发明的目的在于提供一种利用静电吸盘方式的着脱装置,其适用于无法进行真空抽吸的厚度薄的工件或开孔的工件的情况等,且工件着脱的响应性优异。

13.解决问题的技术手段

14.即,本发明是一种着脱装置,能够进行工件的吸附与脱离,其特征在于,所述着脱装置包括:可加工陶瓷层;密接活化层,设置于所述可加工陶瓷层上;电极层,设置于所述密接活化层上;以及介电质层,设置于所述电极层上,所述电极层由所述密接活化层与所述介电质层被覆,且所述介电质层的体积电阻率为109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm。

15.在本发明中,作为能够进行工件的吸附与脱离的着脱装置,使用包括体积电阻率为109ω

·

cm~10

12

ω

·

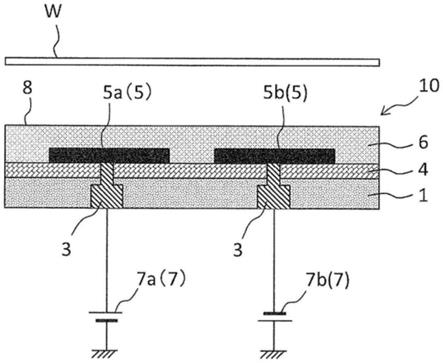

cm的介电质层的着脱装置。通过介电质层具有此种体积电阻率(体积固有电阻率),可制成利用了所谓约翰逊-拉贝克力(johnson-rahbek force)的着脱装置。即,通过在具有体积电阻率比较低的介电质层的着脱装置中对电极层施加低电压,可在形成工件吸附面的介电质层与工件的表面蓄积电荷来吸附工件。另外,当将向电极层施加的电压关闭时,介电质层作为用于使施加至电极层的电压逸散的电阻体发挥作用,由此可达成迅速的电荷中和,因此与利用在工件与电极层之间产生的库仑力(coulomb force)的情况相比,电荷容易消失,故可提高工件的吸附与脱离的响应性。

16.关于所述介电质层,优选为可由陶瓷喷涂膜形成。即,关于形成介电质层的陶瓷喷涂膜,只要体积电阻率为所述范围,则并无特别限制,但考虑到在形成工件吸附面的介电质层与工件之间介隔存在有异物的情况下的陷入等,则为了使耐磨耗性良好,具体而言可为氧化铝系的陶瓷喷涂膜,更详细而言,在使体积电阻率为规定的范围的基础上,可为包含氧化钛的氧化铝系的陶瓷喷涂膜。另外,由陶瓷喷涂膜形成时的介电质层的维氏硬度(vickers hardness)可为750~1000。

17.另外,关于本发明的着脱装置的电极层,只要是作为所谓的内部电极而形成的电极层即可,关于其材料及形成手段并无特别限制。例如,除了可由利用导电性陶瓷的喷涂膜或金属喷涂膜形成电极层以外,也可列举使用导电性糊的网版印刷等。其中,若考虑密接性等,则优选可为由利用导电性陶瓷的喷涂膜或金属喷涂膜形成的电极层。此时,考虑到由电极层制作时的热引起的应力,可为与介电质层、可加工陶瓷层、视需要追加的密接活化层的线膨胀系数接近的材料,因此优选为可使用钨、钼、钛或这些的各合金。

18.关于所述电极层,可包括单极型电极,也可为被施加极性互不相同的电压的双极型电极。在单极型电极的情况下,只要对各个电极施加极性不同的电压,便可进行工件的着脱。其中,优选为电极层可为被施加极性互不相同的电压的双极型电极。关于这些电极的形状并无特别限制,例如,在双极型电极的情况下,可在呈梳齿形的一对电极中,使被施加正电压的正施加电极的梳齿与被施加负电压的负施加电极的梳齿以交替排列的方式配置而构成双极型电极,也可将呈矩形或半圆形的一对电极空开规定的间隔排列,并将其中一者作为正施加电极、将另一者作为负施加电极而构成双极型电极。在单极型电极的情况下,只要使得通过两个以上的电极而能够尽可能地囊括工件的形状范围即可,并无特别限制。

19.另外,在本发明的着脱装置中,可使电极层具有被划分成阵列状的多个划分区域。即,可使作为内部电极的电极层与各划分区域对应地分别包括单极型电极、或者与各划分

区域对应地分别包括双极型电极,且可相对于各划分区域的单极型电极或双极型电极独立地设置自外部供给电力的供电用端子。由此,在对工件进行吸附的工件吸附面,可根据工件的尺寸及形状来选择运行的电极(单极型电极或双极型电极),可消除浪费而效率良好地吸附工件,并且不会产生多余的电荷,因此,可更顺利地进行工件的脱离。

20.另外,在本发明中,也可设置接地以使电极层中带电的电荷逸散,从而当使工件脱离时接地以进行电极层的放电。进而,也可在将电源关闭而停止向电极层施加电压后,施加与施加电压相反极性的电压来进行逆电压施加,且可为了更稳定地运行而以在每次工件吸附时更换对电极层施加的电压的极性的方式进行电源输出极性的切换。

21.另外,本发明的着脱装置包括可加工陶瓷层作为基底构件。一般而言,可加工陶瓷与通常的包含烧结陶瓷的工程陶瓷(engineering ceramics)相比容易加工,也比较廉价。

22.关于形成此种可加工陶瓷层的可加工陶瓷,其材质并无特别限制,例如可列举:包含氮化硼或氮化硼与氮化硅的复合材料的可加工陶瓷、包含氮化铝与氮化硼的复合材料的可加工陶瓷、以玻璃质为基质的复合云母陶瓷等。另外,在市售品中,作为其一例,可列举:ntk陶业(ntk ceratec)公司制造的马科尔(macor)(注册商标)、黑崎播磨公司制造的马塞拉特系列(macerite series)、飞罗得陶瓷(ferrotec ceramics)公司制造的福拓拜尔系列(photoveel series)等。

23.另外,关于本发明的着脱装置,在可加工陶瓷层上包括密接活化层。即,在可加工陶瓷层上介隔密接活化层而包括电极层。此种密接活化层作为将电极层或介电质层层叠于可加工陶瓷层时的密接活化层发挥作用,并且具有进一步减少残留电荷的功能。

24.其中,关于前者的功能,通过在可加工陶瓷层上设置密接活化层,在电极层或介电质层的成膜过程中,可防止由热引起的这些膜的剥落,且可防止由膜的残留应力引起的剥落。另外,通过存在密接活化层,也会形成表现出与对可加工陶瓷层进行喷砂(blast)处理时相比更优异的密接力的锚固物(anchor)。另一方面,关于后者的功能,通过使电极层由介电质层以及密接活化层被覆,在相对于电极层的施加电压为直流(dc)

±

500v以下左右的低电压施加的情况下,使得可进一步减少工件脱离时的残留电荷。此时,所述密接活化层的体积电阻率当然可设为109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm那样的低体积电阻率,但也可为10

14

ω

·

cm~10

16

ω

·

cm那样的比较高的体积电阻率。但是,在对电极层施加dc

±

750v以上的高电压的情况下,理想的是使介电质层为109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm那样的低体积电阻率。

25.此处,关于形成密接活化层的材料及其形成手段并无特别限制,但就基于所述密接活化层的后者的功能的观点而言,密接活化层可与形成介电质层的陶瓷喷涂膜的情况同样地,使用包含氧化钛的氧化铝系的陶瓷喷涂膜来形成。另一方面,就基于前者的功能的观点而言,密接活化层可通过包含氧化钛的氧化铝系的陶瓷喷涂膜而达成109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm左右的低体积电阻率,或者也可使用不含氧化钛且体积电阻率比较高而为10

14

ω

·

cm~10

16

ω

·

cm那样的氧化铝系的材料。而且,如上所述,加工性高的可加工陶瓷是通过玻璃质基质的各种粒子的结合而形成,故也容易通过喷砂来进行粗糙面化。因此,在谋求与密接活化层的密接性的方面也适宜,特别是在密接活化层包含喷涂膜的情况下,也认为可加工陶瓷中所含的玻璃质可提高与这些喷涂膜的密接力。即,由于玻璃质容易形成硅化物(silicide)系的化合物,因此,例如可通过氧化铝的al与可加工陶瓷中所含的sio2而获得牢固的密接力。

26.另外,关于本发明的着脱装置中的介电质层、电极层及密接活化层中的至少一层,在它们由喷涂膜形成的情况下,理想的是利用树脂进行封孔处理。一般而言,喷涂膜具有熔融的粒子与喷涂对象物碰撞而变得扁平并堆积的层状(lamellar)结构。因此,在扁平堆积的粒子的界面存在空隙,所述空隙会在喷涂膜中形成开气孔。若在所述气孔内部包入湿气,则有可能成为喷涂膜的绝缘特性下降或电阻变动的因素,另外,也有因湿度而产生体积电阻率的变动的可能性。因此,为了避免这些情况,可利用树脂进行封孔处理。树脂的种类并无特别限制,例如可使用环氧树脂、硅酮、水玻璃、丙烯酸树脂等。其中,就避免湿气自外部通过开气孔侵入制品内部的观点而言,可为至少介电质层包括利用树脂进行封孔处理而成的封孔,优选可为介电质层与电极层两者包括封孔。另外,就减少由吸湿引起的体积电阻率的变动的风险的观点而言,可为密接活化层也同样包括封孔。

27.本发明的着脱装置所着脱的工件优选为具有0.001mm~1.5mm的厚度。关于工件的种类并无特别限制,可为薄片、箔、纸或膜等形态的工件,例如可列举:金属框架或贵金属箔、非铁金属箔等导体;硅晶片或氮化镓基板、锗基板等半导体;纸体;或者绝缘体。其中,本发明的着脱装置与以往相比可进一步减少残留电荷,因此所述工件的厚度优选为优选为0.001mm~0.3mm,更优选为0.001mm~0.15mm,另外,可谓工件优选为包含导体或半导体。

28.发明的效果

29.根据本发明的着脱装置,可进一步减少将电源关闭而停止向电极层施加电压后的残留电荷。因此,工件着脱的响应性优异,故特别是在伴随厚度薄的工件的着脱的工件搬送中,本发明的着脱装置可谓优选。

附图说明

30.图1是表示本发明的工件搬送装置中的着脱装置的一例的剖面示意说明图。

31.图2是表示本发明的着脱装置的制造流程的示意说明图。

具体实施方式

32.以下,使用附图对本发明进行说明。

33.在图1中示出了本发明的着脱装置的一例。所述例子的着脱装置10包括:可加工陶瓷层1,包含可加工陶瓷;密接活化层4,通过第二陶瓷喷涂膜而形成于可加工陶瓷层1上;电极层5(5a、5b),通过金属喷涂膜而形成;以及介电质层6,通过第一陶瓷喷涂膜而以覆盖电极层5的方式形成,介电质层6的体积电阻率为109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm。另外,在电极层5,经由供电用端子3连接有外部的直流电源7(7a、7b),在所述图1的例子中,电极5a为正施加电极,电极5b为负施加电极,它们构成了双极型电极。再者,在此处示出了具有一组双极型电极的着脱装置的例子,但电极层5也可具有被划分成阵列状的多个划分区域,且包括与各划分区域对应的各个双极型电极(或单极型电极),从而使得可配合工件w的形状来选择运行的电极。

34.利用所述着脱装置10进行吸附与脱离的工件w为厚度0.001mm~1.5mm的导体、半导体或绝缘体。例如,在制造大规模集成电路(large scale integrated circuit,lsi)等半导体封装时使用的引线框架包含cu合金那样的导体,且厚度为0.01mm~1.5mm左右。在将此种引线框架搬送(供给)至芯片接合装置等的情况下,一般是在室温下进行,因此若将本

发明的着脱装置10用于此种引线框架的搬送,则使介电质层6的体积电阻率为所述值。

35.另外,所述情况下的密接活化层4可与介电质层6同样地使体积电阻率为109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm,也可使体积电阻率比较高而为10

14

ω

·

cm~10

16

ω

·

cm,但就进一步减少电源关闭时的残留电荷的观点而言,优选为体积电阻率可为109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm。在吸附如上所述的引线框架的情况下,对电极5a、5b分别施加dc

±

200v~500v左右的电压即可,但在欲进一步提高吸附力的情况下、或者在工件厚的情况下或稍微具有翘曲的情况下,需要更高电压的施加电压(dc

±

750v~1500v左右),因此,关于密接活化层4,也可使体积电阻率为109ω

·

cm~10

12

ω

·

cm。

36.作为获得此种着脱装置10的方法,例如可通过如图2所示的流程来制造。首先,如图2(a)所示,准备板状的可加工陶瓷,并视需要进行切断成规定的尺寸或研磨等机械加工,来准备可加工陶瓷层1。此时,只要配合所吸附的引线框架的尺寸及形状进行加工即可,关于厚度并无特别限制,但若考虑到处理等,则可为3mm~30mm左右。另外,也可预先制作用于嵌合对电极5a、5b供电的供电用端子3的贯通孔2。此时,可加工陶瓷自身为绝缘体(一般而言,体积电阻率为10

14

ω

·

cm~10

15

ω

·

cm左右),因此并不特别需要装设以绝缘为目的的套筒等。

37.接着,如图2(b)所示,相对于可加工陶瓷层1中所形成的贯通孔2装设供电用端子3。此时,一边考虑密接活化层4的厚度,一边使供电用端子3的顶端部向电极层5侧突出,以取得与电极层5的连接。另外,此时,也可对可加工陶瓷层1的表面进行喷砂处理。

38.继而,如图2(c)所示,喷涂第二陶瓷喷涂膜而形成密接活化层4。若为制成使引线框架着脱的着脱装置的情况,则密接活化层4的厚度为0.03mm~1.0mm左右。

39.接着,如图2(d)所示,喷涂金属喷涂膜而形成电极层5。此时,可使用耐热遮蔽胶带或耐热抗蚀剂等进行与电极形状对应的遮蔽处理,或者不进行遮蔽处理而在喷涂电极层后通过喷砂等手法对电极的一部分进行去除加工,以形成规定形状的电极层5(在图2的例子中为电极5a、5b)。另外,关于形成电极层5的各电极的厚度,与之前的情况同样地为0.03mm~0.15mm左右。

40.继而,如图2(e)所示,以覆盖电极层5的方式喷涂第一陶瓷喷涂膜,形成介电质层6。与之前的情况同样,关于此处的介电质层6的厚度,只要设置于电极层5的表面的介电质层6的厚度为0.1mm~1.0mm左右即可。

41.然后,在完成喷涂的步骤后,进行介电质层6、电极层5、密接活化层4的封孔处理。关于其方法并无特别限制,例如可使用具有规定的固体成分浓度的树脂溶液进行含浸处理。继而,对介电质层6进行表面研磨,且视需要通过研磨(lap)或抛光(polish)来调整表面粗糙度,如此便可获得着脱装置。

42.实施例

43.以下,对本发明的实施例进行更详细的说明。

44.所述实施例准备了下述表1中记载的四种着脱装置。装置1~装置2为本发明例的着脱装置。装置3~装置4为比较例。其中,装置1是在140mm

×

170mm

×

厚度9.65mm的包含福拓拜尔(photoveel)(飞罗得陶瓷(ferrotec ceramics)公司制造的商品名)的可加工陶瓷层上,介隔140mm

×

170mm

×

厚度0.05mm的包含al2o

3-tio2喷涂膜的密接活化层而包括包含由钨(w)喷涂膜形成的136mm

×

8.15mm

×

厚度0.05mm的两个四角状电极的电极层以及140mm

×

170mm

×

厚度0.3mm的包含al2o

3-tio2喷涂膜的介电质层的装置。另外,装置2是除了包括140mm

×

170mm

×

厚度0.05mm的包含al2o3喷涂膜的密接活化层以外与装置1同样地形成的装置。进而,装置3是除了不使用密接活化层以外与装置1同样地形成的装置。进而,装置4是使用铝制的金属基材代替可加工陶瓷层、且在介电质层等中使用聚酰亚胺膜的装置。再者,这些装置1~装置3的着脱装置中,介电质层、电极层、及密接活化层利用硅酮含浸剂进行了封孔处理。另外,介电质层、密接活化层、及可加工陶瓷层的体积电阻率分别如表中所示(体积电阻率均为封孔处理后的值)。

45.[表1]

[0046][0047]

(皮膜密接力试验)

[0048]

关于上述中所准备的装置1~装置3的着脱装置,使用拉伸试验机对皮膜密接力进行评价。在试验中,对于形成工件吸附面的介电质层的φ8mm的试验面积涂布环氧粘接剂而使其固接,并进行拉伸试验。针对各装置各进行三次拉伸试验,对发生了皮膜剥离的数值进行面积换算,求出密接力。

[0049]

结果与断裂面的位置如表2所示,可知与装置3相比,在装置1、装置2中皮膜的密接力优异。即,确认到通过设置密接活化层,喷涂膜的密接力进一步提升。

[0050]

[表2]

[0051][0052]

(工件释放(dechuck)试验)

[0053]

关于皮膜密接力优异的装置1、装置2,为了调查吸附工件后的脱离性(释放性)而

进行工件释放试验。此时,为了进行比较参照,也对使用聚酰亚胺膜的装置4进行工件释放试验。如之前的表1所示,装置4是分别使用120mm

×

120mm

×

厚度0.05mm的聚酰亚胺膜代替介电质层与密接活化层的装置,另外,作为电极层,使用由铜箔(cu箔)形成的100mm

×

100mm

×

厚度0.01mm的两个四角状电极,进而使用120mm

×

120mm

×

厚度5mm的铝制金属基材代替可加工陶瓷层。

[0054]

作为工件,使用切成80mm

×

80mm的市售的铝箔。另外,为了吸附所述铝箔,对装置1、装置2、装置4的电极层均施加dc

±

300v的电压。在试验中,使工件吸附面朝向铅垂方向下方来吸附铝箔,在各装置中各测定三次在将电压切断后(关闭后)铝箔自由下落所需的时间。

[0055]

结果如表3所示,在装置1、装置2中,将向电极层施加的电压切断后,铝箔立即下落而示出良好的释放性。与此相对,在装置4中有时铝箔甚至不会自由下落,无法对工件脱离进行控制。

[0056]

[表3]

[0057][0058]

(工件吸附面的静电消除性)

[0059]

关于皮膜密接力优异的装置1、装置2,使用表面电位计,测定对电极层施加了dc

±

300v的电压时的工件吸附面的表面电位,并且测定将电压切断后的工件吸附面的表面电位。同时,测定将电压切断后的表面电位的衰减时间,对工件吸附面中的静电消除性进行评价。

[0060]

结果如表4所示,关于任一装置,均确认到工件吸附面所带的静电在1秒以内被迅速消除。

[0061]

[表4]

[0062][0063]

(可加工陶瓷层的静电消除性)

[0064]

同样地,关于装置1、装置2,使用表面电位计,测定对电极层施加dc

±

300v的电压时的可加工陶瓷层的表面电位,并且测定将电压切断后的可加工陶瓷层的表面电位。同时,测定将电压切断后的表面电位的衰减时间,对可加工陶瓷层中的静电消除性进行评价。

[0065]

结果如表5所示,关于任一装置,均确认到可加工陶瓷层所带的静电在5秒以内被消除,特别是装置1具有良好的静电消除性。即,由于均具有良好的释放性,且之前的工件吸附面中所带的静电在1秒以内被消除,因此认为所述装置1、装置2的释放性极其良好。

[0066]

[表5]

[0067][0068]

符号的说明

[0069]

1:可加工陶瓷层

[0070]

2:贯通孔

[0071]

3:供电用端子

[0072]

4:密接活化层

[0073]

5:电极层

[0074]

6:介电质层

[0075]

7:直流电源

[0076]

8:工件吸附面

[0077]

10:着脱装置。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1