超高分辨率MicroLED显示屏

超高分辨率microled显示屏

技术领域

1.本发明涉及新型显示领域,尤其是涉及一种超高分辨率microled显示屏。

背景技术:

2.显示屏是最为重要的人机交互界面,新型显示产业是电子信息领域的重要产业。随之新型显示技术的不断发展,microled显示逐步成为继液晶显示与oled显示之后下一代显示技术。microled显示采用led发光芯片(microled芯片)作为像素单元,microled芯片的尺寸在几微米至几十微米之间,且一颗一颗紧密地排列成阵列,每颗都能独立地被驱动点亮发出光线。microled显示具有自发光、高效、长寿命、超高分辨率等诸多优点,有望在ar/vr等近眼显示、对耗电量极为敏感的可穿戴设备以及100吋以上的超大屏幕显示等领域获得广泛应用。

3.超高分辨率microled显示的芯片尺寸以及芯片之间的中心间距需要缩小至10微米以下,难以通过巨量转移的方式实现microled芯片的阵列排布。由于巨量转移的效率和良率限制,采用荧光转换方式实现microled全彩化显示,已经成为超高分辨率microled显示的主流技术方案。超高分辨率microled显示屏,通常采用互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,缩写为cmos)驱动背板,蓝光或者紫外microled阵列模块与cmos驱动背板进行键合,使得每一颗microled芯片的电极分别与cmos驱动背板上的一个驱动单元实现键合,从而每颗microled芯片均能够被单独地驱动。再按照红、绿、蓝三基色像素点的排布,在相应对应设置荧光材料,实现红绿蓝三基色的像素点。超高分辨率microled显示屏,除了面临光串扰问题之外,还面临驱动背板成本较高,难以实现驱动背板通用化的难题。

4.中国专利cn111108613a、cn110211986a等均公开超高分辨率microled显示屏的技术方案,其共同的缺点在于,microled阵列模块的电极分别与驱动背板上的电极一一对应。每一款microled显示屏均需要单独开发专用的驱动背板。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于针对现有技术存在的上述技术难题,提供能够实现驱动背板可通用化的一种超高分辨率microled显示屏。

6.本发明设有驱动基板、microled阵列模块;microled阵列模块设有microled发光芯片和虚设芯片,所述microled发光芯片设有第一电极,所述第一电极与microled发光芯片电导通,所述虚设芯片设有第二电极,所述microled阵列模块还设有第一半导体层、绝缘层,所述第二电极与第一半导体层电导通,所述驱动基板设有第三电极、第四电极、驱动单元、第二绝缘层、第一焊盘、第二焊盘,microled阵列模块的下表面与驱动基板的上表面面对面地进行焊接,使得第一电极与第一焊盘焊接在一起,第二电极与第二焊盘焊接在一起,每一个驱动单元与一个第三电极电导通,若干个第三电极按照固定的行间距、列间距排布成第三电极的阵列,所述第四电极设于第三电极的阵列所在区域的外围,部分第三电极上

方的第二绝缘层设有第一过孔,所述第一焊盘穿过第一过孔与其正下方的第三电极电导通,第一焊盘与第三电极一一对应,所述第四电极上方的第二绝缘层设有第二过孔,所述第二焊盘穿过第二过孔与第四电极电导通,至少有一个第三电极位于第二焊盘下方,且该第三电极与第二焊盘之间被第二绝缘层相隔离而绝缘不导通。

7.进一步优选的,所述microled发光芯片设有若干个,若干个microled发光芯片按照固定的行间距、列间距排布成microled发光芯片阵列,所述虚设芯片位于microled发光芯片阵列的外围区域,所述第一半导体层设有第一半导体层水平部和第一半导体层台阶部,microled发光芯片与虚设芯片均设有第一半导体层台阶部、多量子阱发光层、第二半导体层、电流扩散层,所述microled发光芯片多量子阱发光层发出的光线穿过第一半导体层从第一半导体层上表面出射,所述绝缘层包覆microled发光芯片的侧壁、虚设芯片的侧壁和底面、第一半导体层水平部的下表面,所述第一电极设于microled发光芯片的下表面,每一个第一电极分别与其所在的microled发光芯片的电流扩散层电导通,所述第二电极设于虚设芯片的下表面,所述虚设芯片的还设有连接金属线路,所述第一半导体层水平部下表面绝缘层设有连接过孔,所述连接金属线路通过该连接过孔将第二电极与第一半导体层水平部电导通,所述连接金属线路覆盖虚设芯片的部分侧壁。

8.进一步优选的,所述第一焊盘设有若干个,若干个第一焊盘按照固定的行间距、列间距排布成阵列,所述第一焊盘阵列的行间距、列间距与microled发光芯片阵列的行间距、列间距分别相等,从而使得第一电极与第一焊盘一一对应,第三电极与第四电极上方设有第二绝缘层,所述第二绝缘层上方设有第一焊盘和第二焊盘,所述第二焊盘从第二过孔延伸至所述第三电极的阵列所在区域的上方,第一焊盘的数量小于第三电极的数量。

9.进一步优选的,所述驱动基板设有若干个驱动单元,所述第四电极为驱动基板所有驱动单元的共阴极,每个驱动单元均能单独地控制一颗microled发光芯片的供电,从而控制该microled发光芯片的发光,所述每个驱动单元依次通过第三电极、第一焊盘、第一电极实现对microled发光芯片的供电,所述驱动基板的宽度大于所述microled阵列模块的宽度,所述驱动基板的上表面还设有金手指电极,所述金手指电极设于所述驱动基板的边缘,所述金手指电极不会被microled阵列模块遮挡,所述金手指电极上绑定有柔性线路板,microled阵列模块的下表面与驱动基板的上表面之间的非焊接区域还设有高反射率的底部填充胶,所述金手指电极上方设有防护胶。

10.进一步优选的,所述microled发光芯片及虚设芯片的第一半导体层台阶部、多量子阱发光层、第二半导体层、电流扩散层均为从上向下依次叠层设置,所述microled发光芯片的绝缘层连为一体,所述microled发光芯片的绝缘层包含第一侧壁绝缘层和第一底部绝缘层,所述microled发光芯片的多量子阱发光层侧壁、第二半导体层侧壁、第一半导体层台阶部侧壁、电流扩散层侧壁均被第一侧壁绝缘层覆盖,所述microled发光芯片电流扩散层下表面被第一底部绝缘层覆盖,所述microled发光芯片的第一底部绝缘层还设有第一过孔,所述第一电极设于第一过孔内,且所述第一电极的厚度大于所述第一底部绝缘层的厚度,使得第一电极凸出于第一底部绝缘层的下表面,所述第一电极的上表面与电流扩散层下表面之间为欧姆接触,从而使第一电极与microled发光芯片电流扩散层之间电导通,所述第一电极的宽度小于microled发光芯片电流扩散层的宽度,所述虚设芯片的多量子阱发光层侧壁、第二半导体层侧壁、第一半导体层台阶部侧壁、电流扩散层侧壁、电流扩散层下

表面均被绝缘层覆盖,第二电极与虚设芯片电流扩散层之间由绝缘层隔开而绝缘。

11.进一步优选的,所述microled阵列模块第一半导体层上表面设有透明衬底,所述microled发光芯片多量子阱发光层发出的光线穿过第一半导体层后,从透明衬底上表面出射。

12.进一步优选的,所述microled阵列模块第一半导体层上表面设有透明导电层,所述透明导电层上表面设有遮光层,所述遮光层设有出光通孔,每一个microled发光芯片上方均设有一个出光通孔,所述虚设芯片上方不设置出光通孔,所述出光通孔的对称中心线与其正下方的第一电极的对称中心线重合,每一个microled发光芯片多量子阱发光层发出的光线穿过第一半导体层、透明导电层后射向其上方的出光通孔,所述出光通孔包括第一出光通孔、第二出光通孔、第三出光通孔,所述第二出光通孔、第三出光通孔内分别设有不同的荧光转换材料。

13.进一步优选的,所述microled阵列模块第一半导体层上表面设有硅衬底,所述硅衬底设有出光通孔,每一个microled发光芯片上方均设有一个出光通孔,所述虚设芯片上方未设置出光通孔,所述出光通孔的对称中心线与其正下方的第一电极的对称中心线重合,每一个microled发光芯片多量子阱发光层发出的光线穿过第一半导体层后射向其上方的出光通孔,所述出光通孔包括第一出光通孔、第二出光通孔、第三出光通孔,所述第二出光通孔、第三出光通孔内分别设有不同的荧光转换材料。

14.进一步优选的,所述microled阵列模块第一半导体层上表面设有硅衬底,所述硅衬底设有出光通孔,所述出光通孔的内侧壁与底部均设有出光通孔绝缘层,每一个microled发光芯片上方均设有一个出光通孔,所述虚设芯片上方未设置出光通孔,所述出光通孔的对称中心线与其正下方的第一电极的对称中心线重合,每一个microled发光芯片多量子阱发光层发出的光线穿过第一半导体层、出光通孔绝缘层后射入出光通孔,所述出光通孔包括第一出光通孔、第二出光通孔、第三出光通孔,所述第一出光通孔、第二出光通孔、第三出光通孔内分别设有不同的荧光转换材料。

15.进一步优选的,所述microled阵列模块还设有一个盖板,所述盖板设有透明基板、遮光层,所述透明基板的下表面朝向第一半导体层,所述遮光层设于所述透明基板的下表面,所述遮光层不透过可见光,所述遮光层设有若干个镂空区,所述镂空区对准microled发光芯片的第一电极,并且镂空区与microled发光芯片一一对应,所述镂空区顶部设有滤光层,所述滤光层只透过特定波段的可见光,所述部分滤光层的下方的镂空区内还设有荧光转换材料和密封光学胶。

16.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:驱动基板的尺寸小于microled阵列模块的尺寸,且驱动基板的导通数量根据microled阵列模块的芯片数量进行灵活调整,采用重布线技术,将驱动基板边缘共阴极焊盘延伸至microled阵列模块的第二电极下方实现焊接,从而同一款驱动基板可以配套多款超高分辨率microled显示屏共用,有效降低开发成本,实现资源的节约利用。

附图说明

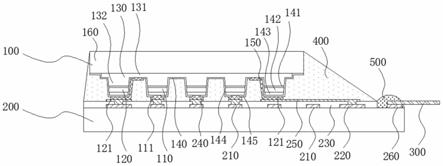

17.图1为本发明实施例1的超高分辨率microled显示屏的剖面结构示意图。

18.图2为本发明实施例2的超高分辨率microled显示屏的剖面结构示意图。

19.图3为本发明实施例4的超高分辨率microled显示屏的剖面结构示意图。

20.图4为本发明实施例5的超高分辨率microled显示屏的剖面结构示意图。

具体实施方式

21.为更进一步阐述本发明为实现预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。

22.实施例1

23.参见图1,超高分辨率microled显示屏,设有microled阵列模块100、驱动基板200,所述驱动基板200为互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,缩写为cmos)驱动基板,microled阵列模块100设有microled发光芯片110和虚设芯片120,所述microled发光芯片110设有第一电极111,所述第一电极111与microled发光芯片110电导通,所述虚设芯片120设有第二电极121,所述microled阵列模块100还设有第一半导体层130、绝缘层140,所述第二电极121与第一半导体层130电导通,所述驱动基板200设有第三电极210、第四电极220、驱动单元、第二绝缘层230、第一焊盘240、第二焊盘250,microled阵列模块100的下表面与驱动基板200的上表面面对面地进行焊接,使得第一电极111与第一焊盘240焊接在一起,第二电极121与第二焊盘250焊接在一起,每一个驱动单元与一个第三电极210电导通,若干个第三电极210按照固定的行间距、列间距排布成第三电极210的阵列,所述第四电极220设于第三电极210的阵列所在区域的外围,所述部分第三电极210上方的第二绝缘层230设有第一过孔,所述第一焊盘240穿过第一过孔与其正下方的第三电极210电导通,第一焊盘240与其正下方的第三电极210一一对应,所述第四电极220上方的第二绝缘层230设有第二过孔,所述第二焊盘250穿过所述第二过孔与所述第四电极220电导通,至少有一个第三电极210位于第二焊盘250下方,且该第三电极210与第二焊盘250之间被第二绝缘层230相隔离而绝缘不导通。

24.所述microled发光芯片110设有若干个,若干个microled发光芯片110按照固定的行间距、列间距排布成microled发光芯片阵列,所述虚设芯片120位于microled发光芯片阵列的外围区域,所述第一半导体层130设有第一半导体层水平部131和第一半导体层台阶部132,microled发光芯片110与虚设芯片120均设有第一半导体层台阶部132、多量子阱发光层141、第二半导体层142、电流扩散层143,所述microled发光芯片110多量子阱发光层141发出的光线穿过第一半导体层130从第一半导体层130上表面出射,所述绝缘层140包覆microled发光芯片110的侧壁、虚设芯片120的侧壁和底面、第一半导体层水平部131的下表面,所述第一电极111设于microled发光芯片110的下表面,每一个第一电极111分别与其所在的microled发光芯片110的电流扩散层143电导通,所述第二电极121设于虚设芯片120的下表面,所述虚设芯片120的还设有连接金属线路150,所述第一半导体层水平部131下表面绝缘层设有连接过孔,所述连接金属线路150通过该连接过孔将第二电极121与第一半导体层水平部131电导通,所述连接金属线路150覆盖所述虚设芯片120的部分侧壁。

25.所述第一焊盘240设有若干个,若干个第一焊盘240按照固定的行间距、列间距排布成阵列,所述第一焊盘阵列的行间距、列间距与所述microled发光芯片阵列的行间距、列间距分别相等,从而使得所述第一电极111与第一焊盘240一一对应,所述第三电极210与第四电极220上方设有第二绝缘层230,所述第二绝缘层230上方设有第一焊盘240和第二焊盘

250,所述第二焊盘250从第二过孔上方沿着第二绝缘层230上表面水平延伸至所述第三电极210的阵列所在区域的上方,第一焊盘240的数量小于所述第三电极210的数量。

26.所述驱动基板200设有若干个驱动单元,所述第四电极220为驱动基板200所有驱动单元的共阴极,每个驱动单元均能单独地控制一颗microled发光芯片110的供电,从而控制该microled发光芯片110的发光,所述每个驱动单元依次通过第三电极210、第一焊盘240、第一电极111实现对microled发光芯片110的供电,所述驱动基板200的宽度大于所述microled阵列模块100的宽度,所述驱动基板200的上表面还设有金手指电极260,所述金手指电极260设于所述驱动基板200的边缘,所述金手指电极260不会被microled阵列模块100遮挡,所述金手指电极260上绑定有柔性线路板300,microled阵列模块100的下表面与驱动基板200的上表面之间的非焊接区域还设有高反射率的底部填充胶400,所述金手指电极260上方设有防护胶500。

27.所述microled发光芯片110及虚设芯片120的第一半导体层台阶部132、多量子阱发光层141、第二半导体层142、电流扩散层143均为从上向下依次叠层设置,所述microled发光芯片110的绝缘层140连为一体,所述microled发光芯片110的绝缘层140包含第一侧壁绝缘层144和第一底部绝缘层145,所述microled发光芯片110的多量子阱发光层141侧壁、第二半导体层142侧壁、第一半导体层台阶部132侧壁、电流扩散层143侧壁均被第一侧壁绝缘层144覆盖,所述microled发光芯片110电流扩散层143下表面被第一底部绝缘层145覆盖,所述microled发光芯片110的第一底部绝缘层145还设有第一过孔,所述第一电极111设于所述第一过孔内,且所述第一电极111的厚度大于所述第一底部绝缘层145的厚度,使得所述第一电极111凸出于所述第一底部绝缘层145的下表面,所述第一电极111的上表面与所述电流扩散层143下表面之间为欧姆接触,从而所述第一电极111与所述microled发光芯片110电流扩散层143之间电导通,所述第一电极111的宽度小于所述microled发光芯片110电流扩散层143的宽度,所述虚设芯片120的多量子阱发光层141侧壁、第二半导体层142侧壁、第一半导体层台阶部132侧壁、电流扩散层143侧壁、电流扩散层143下表面均被绝缘层140覆盖,第二电极121与所述虚设芯片120电流扩散层143之间被绝缘层140隔开而绝缘。

28.所述microled阵列模块100第一半导体层130上表面设有透明衬底160,所述microled发光芯片110多量子阱发光层141发出的光线穿过第一半导体层130后,从透明衬底160上表面出射。

29.多量子阱发光层141由两种不同组分、厚度在纳米级的半导体层交替堆叠而成,所述两种半导体层的化学通式为al

x

in

y

ga

z

n(其中,x+y+z=1,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1)。第二半导体层中紧邻电流扩散层为p型掺杂的gan层,第二半导体层中紧邻多量子阱发光层141还设有电子阻挡层。所述电流扩散层143材质为金属银、金、镍,或者透明导电氧化物。

30.实施例2

31.参见图2,所述microled阵列模块100第一半导体层130上表面设有透明导电层170,所述透明导电层170上表面设有遮光层180,遮光层180为填充有石墨颗粒的高分子树脂。所述遮光层180无法透过多量子阱发光层141发出的光线,所述遮光层180设有出光通孔,每一个microled发光芯片110上方均设有一个出光通孔,所述虚设芯片120上方未设置出光通孔,所述出光通孔的对称中心线与其正下方的第一电极111的对称中心线重合,每一个microled发光芯片110多量子阱发光层141发出的光线穿过第一半导体层130、透明导电

层170后射向其上方的出光通孔,所述出光通孔包括第一出光通孔610、第二出光通孔620、第三出光通孔630,所述第二出光通孔620、第三出光通孔630内分别设有不同的荧光转换材料。透明导电层170为透明导电氧化物ito。

32.所述多量子阱发光层141发出蓝光。

33.第二出光通孔620内填充绿色荧光转换材料700,多量子阱发光层141发出的光线穿过第一半导体层130、透明导电层170后射向其上,在第二出光通孔620内被绿色荧光转换材料700吸收,绿色荧光转换材料700吸收蓝光后发出绿光,从第二出光通孔620的顶面出口出射的光线变为绿光。绿色荧光转换材料700包含有发光材料和分散介质,发光材料为inp量子点、cdse量子点、cdse/zns核壳结构量子点、钙钛矿结构cspbx3(x=cl,br,i)量子点中的任意一种;eu

2+

掺杂β

‑

sialon、eu

2+

掺杂li2casio4中的任意一种;或者上述各种中任意两种的组合,或者任意三种的组合,所述分散介质为硅胶。

34.第三出光通孔630内填充红色荧光转换材料800,多量子阱发光层141发出的光线穿过第一半导体层130、透明导电层170后射向其上,在第三出光通孔630内被红色荧光转换材料800吸收,红色荧光转换材料800吸收蓝光后发出绿光,从第三出光通孔630的顶面出口出射的光线变为红光。红色荧光转换材料800包含有发光材料和分散介质,发光材料为稀土离子eu

2+

掺杂caalsin3、eu

2+

掺杂ca

0.8

li

0.2

al

0.8

si

1.2

n3、eu

2+

掺杂(ca,sr,ba)2si5n8:eu

2+

中的任意一种;inp量子点、cdse量子点、cdse/zns核壳结构量子点、钙钛矿结构cspbx3(x=cl,br,i)量子点中的任意一种;mn

4+

掺杂k2sif6荧光粉、mn

4+

掺杂k2gef6荧光粉、mn

4+

掺杂k2tif6荧光粉中的任意一种;pr

3+

掺杂yag荧光粉;或者上述各种中任意两种的组合,或者任意三种的组合。

35.其余与实施例1相同。图2中未标出的标号参考图1。

36.实施例3

37.所述microled阵列模块100第一半导体层130上表面设有硅衬底,所述硅衬底设有出光通孔,每一个microled发光芯片110上方均设有一个出光通孔,所述虚设芯片120上方未设置出光通孔,所述出光通孔的对称中心线与其正下方的第一电极111的对称中心线重合,每一个microled发光芯片110多量子阱发光层141发出的光线穿过第一半导体层130后射向其上方的出光通孔,所述出光通孔包括第一出光通孔、第二出光通孔、第三出光通孔,所述第二出光通孔、第三出光通孔内分别设有不同的荧光转换材料。

38.其余与实施例2相同。

39.实施例4

40.参见图3,所述microled阵列模块第一半导体层上表面设有硅衬底190,所述硅衬底190设有出光通孔,所述出光通孔的内侧壁与底部均设有出光通孔绝缘层191,每一个microled发光芯片110上方均设有一个出光通孔,虚设芯片上方未设置出光通孔,所述出光通孔的对称中心线与其正下方的第一电极111的对称中心线重合,每一个microled发光芯片110多量子阱发光层141发出的光线穿过第一半导体层130、出光通孔绝缘层191后射入出光通孔,所述出光通孔包括第一出光通孔、第二出光通孔、第三出光通孔,所述第一出光通孔、第二出光通孔、第三出光通孔内分别设有不同的荧光转换材料。多量子阱发光层141、第二半导体层142、电流扩散层143从上向下依次叠层设置。

41.其余与实施例2相同。

42.实施例5

43.参见图4,所述microled阵列模块100第一半导体层130上方还设有一个盖板900,所述盖板900与所述第一半导体层130之间设有粘结层910将两者粘合,所述盖板900设有透明基板920、遮光层930,所述透明基板920的下表面朝向第一半导体层130,所述遮光层930设于所述透明基板920的下表面,所述遮光层930为填充有石墨的高分子树脂或者金属铬。所述遮光层930不透过可见光,所述遮光层930设有若干个镂空区,所述镂空区对准microled发光芯片110的第一电极111,并且镂空区与microled发光芯片110一一对应,所述镂空区顶部设有滤光层,所述滤光层只透过特定波段的可见光,所述部分滤光层的下方的镂空区内还设有荧光转换材料和密封光学胶。图4中未标出的标号参考图1。

44.根据microled阵列模块实现全彩化显示的像素点排布规则,所述镂空区分为三种。

45.其一,镂空区顶部设置的滤光层为第一滤光层941。所述由多量子阱发光层133发出的光线为峰值波长位于467nm的蓝光,经过透明的第一半导体层后到达第一滤光层941,所述第一滤光层941仅对467nm附近的蓝光波段有着高透光率,使得所述从透明基板920上表面出射光线的光谱带宽更窄。

46.其二,镂空区顶部设置的滤光层为第二滤光层942。第二滤光层942下方的镂空区内还设有第二荧光转化体952,所述第二荧光转化体952由红色荧光转换材料和密封光学胶混合而成。所述第二滤光层942仅对波长大于625nm的红光波段有着高透光率。所述由多量子阱发光层141发出的光线为峰值波长位于467nm的蓝光,经过第一半导体层后,在第二荧光转化体952内被红色荧光转换材料吸收,红色荧光转换材料吸收蓝光后发出红光。第二滤光层942不透过蓝光,仅有红光从透明基板920上表面出射。

47.红色荧光转换材料为为稀土离子eu

2+

掺杂caalsin3、eu

2+

掺杂ca

0.8

li

0.2

al

0.8

si

1.2

n3、eu

2+

掺杂(ca,sr,ba)2si5n8:eu

2+

中的任意一种;inp量子点、cdse量子点、cdse/zns核壳结构量子点、钙钛矿结构cspbx3(x=cl,br,i)量子点中的任意一种;mn

4+

掺杂k2sif6荧光粉、mn

4+

掺杂k2gef6荧光粉、mn

4+

掺杂k2tif6荧光粉中的任意一种;pr

3+

掺杂yag荧光粉;或者上述各种中任意两种的组合,或者任意三种的组合。

48.其三,镂空区顶部设置的滤光层为第三滤光层943。第三滤光层943下方的镂空区内还设有第三荧光转化体953,所述第三荧光转化体953由绿色荧光转换材料和密封光学胶混合而成。所述第三滤光层943仅对仅对532nm附近绿光波段有着高透光率。所述由多量子阱发光层141发出的光线为峰值波长位于467nm的蓝光,经过第一半导体层后,在第三荧光转化体953内被绿色荧光转换材料吸收,绿色荧光转换材料吸收蓝光后发出绿光。第三滤光层943不透过蓝光,仅有绿光从透明基板920上表面出射。

49.绿色荧光材料为inp量子点、cdse量子点、cdse/zns核壳结构量子点、钙钛矿结构cspbx3(x=cl,br,i)量子点中的任意一种;eu

2+

掺杂β

‑

sialon、eu

2+

掺杂li2casio4中的任意一种;或者上述各种中任意两种的组合,或者任意三种的组合。

50.第一半导体层130上方没有透明衬底。

51.其余与实施例1相同。

52.以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不

脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简介修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1