一种天线辐射体、终端天线及终端设备的制作方法

1.本技术涉及天线技术领域,具体而言,涉及一种天线辐射体、终端天线及终端设备。

背景技术:

2.由于交叉极化天线作为接收天线时,可以接收两个方向的线极化波,同时也可以作为发射天线,使得任一方向上的线极化天线接收到相同的电平信号,避免了线极化天线与线极化天线垂直时收不到信号的意外状况,因此交叉极化天线被广泛应用于基站和终端领域。

3.近年来随着5g(5th generation mobile communication technology,第五代移动通信技术)的快速发展,终端设备的mimo(multiple input multiple output,多进多出)特性,使得交叉极化天线具备良好的应用。但在终端天线的实际应用当中,大部分mimo采用的是板载天线或多根线极化天线,其天线所用的空间过大,不能有效地保证辐射面积,且隔离度也较差。

技术实现要素:

4.本技术实施例的目的在于提供一种天线辐射体、终端天线及终端设备,在保证天线相对小尺寸的情况下,可实现双极化、良好的辐射性能。

5.本发明是这样实现的:

6.第一方面,本技术实施例提供一种天线辐射体,包括:基板,包括相对设置的第一表面和第二表面;四个金属贴片,呈中心对称结构的设置在所述第一表面上;每个所述金属贴片整体呈叶片状,且中部空心,每个所述金属贴片包括相对设置的第一端和第二端;每个所述金属贴片的第一端朝向所述第一表面的中心,每个所述金属贴片的第二端朝向所述第一表面的一个顶角,且每个所述金属贴片的第二端开设有连通中部空心处的缝隙;寄生金属环,环绕在所述第二表面的边缘,且在所述寄生金属环上的顶角处设置有与所述金属贴片匹配的寄生枝节。

7.在本技术实施例中,天线辐射体的四个金属贴片呈中部空心的叶片状,通过上述弯折结构,增加了电长度,使得天线辐射体的尺寸相对较小,进而使得采用天线辐射体的终端天线在相对小尺寸的情况下,实现交叉极化良好的辐射性能。此外,寄生金属环环绕在基板的第二表面的边缘,其包括与金属贴片匹配的寄生枝节。通过该结构使得基于该天线辐射体形成的天线在小尺寸的基础上实现宽频带的性能效果,可以广泛应用于终端设备中。

8.结合上述第一方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述基板的中心还设置有一对相对设置的第一通孔和一对相对设置的第二通孔;所述第一通孔贯穿一对相对设置的金属贴片的第一端,所述第二通孔贯穿另一对相对设置的金属贴片的第一端;所述第一通孔用于连接第一馈电体,所述第二通孔用于连接第二馈电体。

9.在本技术实施例中,通过基板中心设置的第一通孔和第二通孔,以便于天线辐射

体与馈电体地有效连接。

10.结合上述第一方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述基板的周围还设置有第三通孔,所述第三通孔用于与终端设备进行固定。

11.在本技术实施例中,通过在基板的周围设置第三通孔,以便于将天线辐射体与终端设备固定,进而提高终端设备整体的稳定性。

12.第二方面,本技术实施例还提供一种终端天线,包括:天线辐射体,包括:基板、四个金属贴片及寄生金属环;所述基板包括相对设置的第一表面和第二表面,所述基板的中心还设置有一对相对设置的第一通孔和一对相对设置的第二通孔;四个所述金属贴片呈中心对称结构的设置在所述第一表面上;每个所述金属贴片整体呈叶片状,且中部空心,每个所述金属贴片包括相对设置的第一端和第二端;每个所述金属贴片的第一端朝向所述第一表面的中心,每个所述金属贴片的第二端朝向所述第一表面的一个顶角,且每个所述金属贴片的第二端设有连通中部空心处的缝隙;寄生金属环环绕在所述第二表面的边缘,且在所述寄生金属环上的顶角处设置有与所述金属贴片匹配的寄生枝节;第一馈电体,与所述天线辐射体上的一对相对设置的金属贴片通过所述第一通孔连接;第二馈电体,与所述第一馈电体呈交叉结构,所述第二馈电体与所述天线辐射体上另一对相对设置的金属贴片通过所述第二通孔连接。

13.结合上述第二方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述第一馈电体包括第一辐射焊点部,所述第二馈电体包括第二辐射焊点部;所述第一辐射焊点部用于穿过所述第一通孔与所述天线辐射体上的一对相对设置的金属贴片连接,所述第二辐射焊点部用于穿过所述第二通孔与所述天线辐射体上另一对相对设置的金属贴片连接;所述第一馈电体上靠近所述第一辐射焊点部的一端设置有第一卡槽,所述第二馈电体上远离所述第二辐射焊点部的一端设置有第二卡槽,通过将所述第一卡槽与所述第二卡槽卡合,使得所述第一馈电体与所述第二馈电体呈交叉结构。

14.在本技术实施例中,通过在第一馈电体上靠近第一辐射焊点部的一端设置第一卡槽,及在第二馈电体上远离第二辐射焊点部的一端设置第二卡槽,以便于第一馈电体和第二馈电体实现交叉设置,通过上述交叉设置,使得终端天线在同一空间具备了两个极化天线的特性,同时节省了终端天线的空间,进而节省了安装该终端天线的终端设备的空间,此外安装该终端天线的终端设备还可以采用上述终端天线以接收与发射不同极化形式的信号波。

15.结合上述第二方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述第一馈电体包括第一介质基板、第一馈电巴伦以及第一馈电地层;所述第一馈电巴伦设置在所述第一馈电体的第一表面;所述第一馈电地层设置在所述第一馈电体的第二表面;所述第一馈电体的第一表面与所述第一馈电体的第二表面为相对面;所述第一馈电体还包括第一馈线接地部;所述第一馈电地层连接所述第一辐射焊点部及所述第一馈线接地部,以实现所述第一馈电体整体共地。

16.在本技术实施例中,通过第一馈电地层以实现第一馈电体的整体共地,不需要额外的共地结构,减少了传统交叉极化天线的接地端的数量。

17.结合上述第二方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述终端天线还包括第一馈电线缆;所述第一馈电线缆的内导体与所述第一馈电巴伦连接,所述第一馈电

线缆的外导体与所述第一馈线接地部连接。

18.结合上述第二方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述第二馈电体包括第二介质基板、第二馈电巴伦以及第二馈电地层;所述第二馈电巴伦设置在所述第二馈电体的第二表面;所述第二馈电地层设置在所述第二馈电体的第二表面;所述第二馈电体的第一表面与所述第二馈电体的第二表面为相对面;所述第二馈电体还包括第二馈线接地部;所述第二馈电地层连接所述第二辐射焊点部及所述第二馈线接地部,以实现所述第二馈电体整体共地。

19.在本技术实施例中,通过第二馈电地层以实现第二馈电体的整体共地,不需要额外的共地结构,减少了传统交叉极化天线的接地端的数量。

20.结合上述第二方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述第一馈电体还包括第一共地部,所述第一馈电地层还与所述第一共地部连接;所述第二馈电体还包括第二共地部,所述第二馈电地层还与所述第二共地部连接;当所述第一馈电体与所述第二馈电体呈交叉结构设置时,所述第一共地部与所述第二共地部连接,以使所述终端天线整体共地。

21.在本技术实施例中,通过将第一馈电体的第一共地部和第二馈电体的第二共地部进行连接,使得终端天线整体共地,进一步地减少了传统交叉极化天线的接地端的数量,简化了终端天线的结构和成本,并且通过上述结构还使得天线两个极化的辐射场全向性更好。

22.结合上述第二方面提供的技术方案,在一些可能的实现方式中,所述终端天线还包括第二馈电线缆;所述第二馈电线缆的内导体与所述第二馈电巴伦连接,所述第二馈电线缆的外导体与所述第二馈线接地部连接。

23.第三方面,本技术实施例提供一种终端设备,包括:本体以及如上述第二方面实施例提供的终端天线。

附图说明

24.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对本技术实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

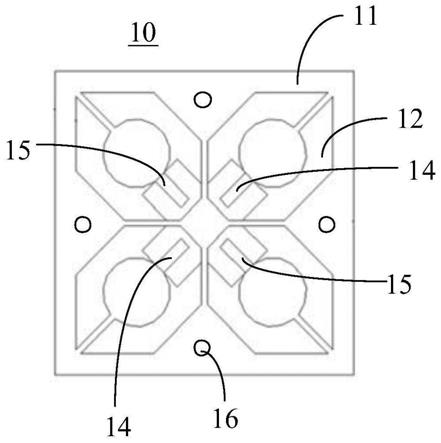

25.图1为本技术实施例提供的一种天线辐射体的基板的第一表面的结构示意图。

26.图2为本技术实施例提供的一种天线辐射体的基板的第二表面的结构示意图。

27.图3为本技术实施例提供的一种终端天线的结构示意图。

28.图4为本技术实施例提供的一种第一馈电体的第一表面的结构示意图。

29.图5为本技术实施例提供的一种第一馈电体的第二表面的结构示意图。

30.图6为本技术实施例提供的一种第二馈电体的第一表面的结构示意图。

31.图7为本技术实施例提供的一种第二馈电体的第二表面的结构示意图。

32.图8为本技术实施例提供的一种终端天线的仿真示意图。

33.图标:100

‑

终端天线;10

‑

天线辐射体;11

‑

基板;12

‑

金属贴片;13

‑

寄生金属环;131

‑

寄生枝节;14

‑

第一通孔;15

‑

第二通孔;16

‑

第三通孔;20

‑

第一馈电体;21

‑

第一介质基

板;22

‑

第一辐射焊点部;23

‑

第一馈电巴伦;24

‑

第一馈电地层;25

‑

第一馈线接地部;26

‑

第一卡槽;27

‑

第一共地部;30

‑

第二馈电体;31

‑

第二介质基板;32

‑

第二辐射焊点部;33

‑

第二馈电巴伦;34

‑

第二馈电地层;35

‑

第二馈线接地部;36

‑

第二卡槽;37

‑

第二共地部;40

‑

第一馈电线缆;50

‑

第二馈电线缆。

具体实施方式

34.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行描述。

35.请参阅图1及图2,本技术实施例提供一种天线辐射体10,包括:基板11、四个金属贴片12及寄生金属环13。

36.基板11包括相对设置的第一表面和第二表面,其中,图1示出的即为基板11的第一表面;图2示出的即为基板11的第二表面。

37.四个金属贴片12呈中心对称结构的设置在第一表面上。每个金属贴片12整体呈叶片状,且中部空心,每个金属贴片12包括相对设置的第一端和第二端;每个金属贴片12的第一端朝向第一表面的中心,每个金属贴片12的第二端朝向第一表面的一个顶角,且每个金属贴片12的第二端开设有连通中部空心处的缝隙。

38.需要说明的是,每个金属贴片12均为外围宽度自第一端向第二端渐变的叶片,每个金属贴片12的中部的宽度大于每个金属贴片12的第一端和第二端的宽度。

39.寄生金属环13,环绕在基板11的第二表面的边缘,且在寄生金属环13上的顶角处设置有与金属贴片12匹配的寄生枝节131。其中,寄生枝节131的数量为四个。本技术实施例所提供的天线辐射体10采用耦合寄生方式,通过寄生枝节131对高频振子的耦合效应产生低频特性,可实现天线辐射体10的宽频双极化。

40.综上,在本技术实施例中,天线辐射体10的四个金属贴片12呈中部空心的叶片状,通过上述弯折结构,增加了电长度,使得天线辐射体10的尺寸相对较小,进而使得采用天线辐射体10的终端天线在相对小尺寸的情况下,实现交叉极化良好的辐射性能。此外,寄生金属环13环绕在基板11的第二表面的边缘,其包括与金属贴片12匹配的寄生枝节131。通过该结构使得基于该天线辐射体10形成的天线在小尺寸的基础上实现宽频带的性能效果,可以广泛应用于终端设备中。

41.可选地,基板11的中心还设置有一对相对设置的第一通孔14和一对相对设置的第二通孔15。

42.第一通孔14贯穿一对相对设置的金属贴片12的第一端。第二通孔15贯穿另一对相对设置的金属贴片12的第一端。第一通孔14用于连接第一馈电体,第二通孔15用于连接第二馈电体。

43.第一通孔14和第二通孔15均为方孔。当然,其具体的形状也可以根据不同的馈电体的连接结构而定,本技术不作限定。

44.可选地,基板11的周围还设置有第三通孔16,通过在基板11的周围设置第三通孔16,以便于将天线辐射体10与终端设备固定,进而提高终端设备整体的稳定性。

45.于本技术实施例中,第三通孔16的数量为四个。图1所示实施例中,在基板11的每个边上均设置一个第三通孔16。当然,第三通孔16的数量也可以根据不同的终端设备的结构而定,比如第三通孔16的数量可以仅为两个,两个第三通孔16设置在基板的一对相对边

上。每个边上还可以设置两个第三通孔16,本技术不作限定。

46.请参阅图3,基于同一方面构思,本技术实施例还提供一种终端天线100,包括:如上述实施例所提供的天线辐射体10、第一馈电体20及第二馈电体30。

47.请继续参阅图1及图2,天线辐射体10,包括:基板11、四个金属贴片12及寄生金属环13。

48.基板11包括相对设置的第一表面和第二表面,基板11的中心还设置有一对相对设置的第一通孔14和一对相对设置的第二通孔15。四个金属贴片12呈中心对称结构的设置在第一表面上;每个金属贴片12整体呈叶片状,且中部空心。每个金属贴片12包括相对设置的第一端和第二端;每个金属贴片12的第一端朝向第一表面的中心,每个金属贴片12的第二端朝向第一表面的一个顶角,且每个金属贴片12的第二端设有连通中部空心处的缝隙。寄生金属环13环绕在第二表面的边缘,且在寄生金属环13上的顶角处设置有与金属贴片12匹配的寄生枝节131。

49.需要说明的是,上述基板11的具体结构在前述实施例中已有详细说明,为了避免累赘,此处不作赘述,相同部分互相参考即可。

50.其中,第一馈电体20,与天线辐射体上10的一对相对设置的金属贴片12通过第一通孔14进行连接30。

51.第二馈电体30与第一馈电体20呈交叉结构,第二馈电体30与天线辐射体10上另一对相对设置的金属贴片通过第二通孔15进行连接。第一馈电体20及第二馈电体30设置在天线辐射体10的基板11的第二表面。

52.下面对第一馈电体20的具体结构进行说明,请参阅图4及图5,第一馈电体20包括:第一介质基板21、第一辐射焊点部22、第一馈电巴伦23、第一馈电地层24及第一馈线接地部25。

53.其中,第一介质基板21包括相对设置的第一表面和第二表面。第一馈电巴伦23、第一辐射焊点部22及第一馈线接地部25均设置在第一介质基板21的第一表面。而第一馈电地层24设置在第一介质基板21的第二表面。其中,图4所示出的即为第一介质基板21的第一表面,图5示出的即为第一介质基板21的第二表面。

54.第一辐射焊点部22及第一馈线接地部25通过金属化过孔的方式与第一介质基板21的第二表面上的第一馈电地层24连接。也即,第一馈电地层24连接第一辐射焊点部22及第一馈线接地部25,以实现第一馈电体20整体共地。

55.可见,通过第一馈电地层24可以实现第一馈电体20的整体共地,不需要额外的共地结构,减少了传统交叉极化天线的接地端的数量。

56.请继续参考图3,于本技术实施例中,终端天线100还包括第一馈电线缆40。第一馈电线缆40的内导体与第一馈电巴伦23连接,第一馈电线缆40的外导体与第一馈线接地部25连接。

57.下面对第二馈电体30的具体结构进行说明,请参阅图6及图7,第二馈电体30包括:第二介质基板31、第二辐射焊点部32、第二馈电巴伦33、第二馈电地层34及第二馈线接地部35。

58.其中,第二介质基板31包括相对设置的第一表面和第二表面。第二馈电巴伦33、第二辐射焊点部32及第二馈线接地部35均设置在第二介质基板31的第一表面。而第二馈电地

层34设置在第二介质基板31的第二表面。其中,图6所示出的即为第二介质基板31的第一表面,图7示出的即为第二介质基板31的第二表面。

59.第二辐射焊点部32及第二馈线接地部35通过金属化过孔的方式与第二介质基板31的第二表面上的第二馈电地层34连接。也即,第二馈电地层34连接第二辐射焊点部32及第二馈线接地部35,以实现第二馈电体30整体共地。

60.可见,通过第二馈电地层34可以实现第二馈电体30的整体共地,不需要额外的共地结构,减少了传统交叉极化天线的接地端的数量。

61.请继续参考图3,于本技术实施例中,终端天线100还包括第二馈电线缆50。第二馈电线缆50的内导体与第二馈电巴伦33连接,第二馈电线缆50的外导体与第二馈线接地部35连接。

62.下面对上述第一馈电体及第二馈电体的交叉结构进行说明。请参阅图4至图7,第一馈电体20上靠近第一辐射焊点部22的一端设置有第一卡槽26。第二馈电体30上远离第二辐射焊点部32的一端设置有第二卡槽36。也即,第一馈电体20上的第一卡槽26与第二馈电体30上的第二卡槽36的开口方式相反。通过将反向的第一卡槽26与第二卡槽36卡合,使得第一馈电体20与第二馈电体30呈交叉结构。

63.在形成上述交叉结构的馈电体后,将其与天线辐射体10连接,具体的,第一辐射焊点部22穿过第一通孔14与天线辐射体10上的一对相对设置的金属贴片连接,第二辐射焊点部32穿过第二通孔15与天线辐射体10上另一对相对设置的金属贴片连接。

64.在本技术实施例中,通过在第一馈电体20上靠近第一辐射焊点部22的一端设置第一卡槽26,及在第二馈电体30上远离第二辐射焊点部32的一端设置第二卡槽36,以便于第一馈电体20和第二馈电体30实现交叉设置,通过上述交叉设置,使得终端天线100在同一空间具备了两个极化天线的特性,同时节省了终端天线100的空间,进而节省了安装该终端天线100的终端设备的空间,此外安装该终端天线100的终端设备还可以采用上述终端天线100以接收与发射不同极化形式的信号波。

65.请继续参阅图4至图7,可选地,第一馈电体20还包括第一共地部27,第一共地部27设置在第一介质基板21的第一表面。第一馈电地层24还与第一共地部27连接(通过金属化过孔实现连接)。

66.相应的,第二馈电体30还包括第二共地部37,第二共地部37设置在第二介质基板31的第一表面。第二馈电地层34还与第二共地部37连接(通过金属化过孔实现连接)。

67.当第一馈电体20与第二馈电体30呈交叉结构设置时,第一共地部27与第二共地部连接,以使终端天线100整体共地(如图3所示)。

68.可见,本技术实施例中,通过将第一馈电体20的第一共地部27和第二馈电体30的第二共地部37进行连接,使得终端天线100整体共地,进一步的减少了传统交叉极化天线的接地端的数量,简化了终端天线100的结构和成本,并且通过上述结构还使得天线两个极化的辐射场全向性更好。

69.请参阅图8,图8为上述终端天线的仿真示意图。参考图8给出的仿真结果可以看出,回波损耗s11小于

‑

10db的工作带宽可覆盖3ghz

‑

6ghz,异极化隔离度小于

‑

22db,更有利于在终端的使用。本实施例提供的终端天线实现了3ghz

‑

6ghz(<

‑

10db)的宽频带,带内

‑

22db异极化高隔离。

70.基于同一发明构思,本技术实施例还提供一种终端设备包括:本体以及设置在本体上如上述实施例所提供的终端天线。

71.上述的终端设备可以是,但不限于个人计算机(personal computer,pc)、智能手机、平板电脑、个人数字助理(personal digital assistant,pda)、移动上网设备(mobile internet device,mid)等。

72.可选地,终端设备包括处理器,在电路连接中,处理器与终端天线的馈电线缆(包括第一馈电线缆和第二馈电线缆)进行连接。

73.其中,处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号处理能力。处理器也可以是通用处理器,例如,可以是中央处理器(central processing unit,cpu)、数字信号处理器(digitalsignalprocessor,dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,asic)、分立门或晶体管逻辑器件、分立硬件组件。此外,通用处理器可以是微处理器或者任何常规处理器等。

74.在本技术的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”、“正面”、“背面”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

75.还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

76.以上所述仅为本技术的实施例而已,并不用于限制本技术的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1