有机电致发光器件、制作其的方法及显示面板与流程

1.本技术涉及显示技术领域,特别涉及一种有机电致发光器件、制作有机电致发光器件的方法及显示面板。

背景技术:

2.有机电致发光器件(oled)通常由阴极层、阳极层以及介于两者之间的电子传输层、空穴传输层和有机发光材料层组成。在外界电压作用下,阳极层注入的空穴和阴极层注入的电子通过传输至有机发光材料层复合,相互作用而发光。

3.由于制作工艺和成本等方面的限制,实际批量生产出的有机电致发光器件通常难以兼顾高发光效率和低漏电流。

技术实现要素:

4.根据本技术实施例的第一方面,提供了一种有机电致发光器件,所述有机电致发光器件包括:

5.第一电极层;

6.空穴传输层,设于所述第一电极层上;

7.发光层,设于所述空穴传输层远离所述第一电极层的一侧;

8.n型电荷产生层,设于所述发光层远离所述空穴传输层的一侧,所述n型电荷产生层的材质为掺杂金属材料的电子传输材料;

9.电子传输层,设于所述n型电荷产生层远离所述发光层的一侧;

10.第二电极层,设于所述电子传输层远离所述n型电荷产生层的一侧。

11.在一个实施例中,所述电子传输层的膜厚≥50nm。

12.在一个实施例中,所述电子传输层的膜厚≥80nm。

13.在一个实施例中,所述n型电荷产生层的膜厚≤30nm。

14.在一个实施例中,所述n型电荷产生层中掺杂的金属材料包括锂、镱、钡、锶或钙。

15.在一个实施例中,所述n型电荷产生层中的金属掺杂浓度为0.5%~20%。

16.在一个实施例中,所述电子传输层至少包含一种电子传输材料,所述电子传输材料的电子迁移率≥1.0

×

10

‑6cm2/vs。

17.在一个实施例中,所述n型电荷产生层的费米能级和所述电子传输层的lumo能级的差值≤0.5ev。

18.在一个实施例中,所述n型电荷产生层、电子传输层和第二电极层通过蒸镀形成。

19.在一个实施例中,所述有机电致发光器件还包括空穴注入层,所述空穴注入层位于所述第一电极层和所述空穴传输层之间。

20.根据本技术实施例的第二方面,提供了一种制作如前所述有机电致发光器件的方法,其中,所述空穴传输层、空穴注入层和发光层通过喷墨打印形成,所述n型电荷产生层、电子传输层和第二电极层通过蒸镀形成。

21.根据本技术实施例的第三方面,提供了一种显示面板,其中,所述显示面板包括如前所述的有机电致发光器件。

22.本技术实施例所达到的主要技术效果是:

23.本技术实施例提供的有机电致发光器件、制作有机电致发光器件的方法及显示面板,通过在发光层与电子传输层之间增设n型电荷产生层,使得电子传输层的膜厚可增加至抑制器件漏电流所需厚度而不降低器件的电子迁移速度,从而实现了在不增加器件电压的情况下,保证了器件发光效率,并减小了器件漏电流。

24.进一步地,由于n型电荷产生层的透光性稍弱,为避免大幅影响器件的透光性,可在满足电子迁移速度的情况下将n型电荷产生层的膜厚设置得较薄,比如,不超过30nm。同时,将电子传输层的膜厚设置得较厚,比如,不小于50nm,优选不小于80nm。

附图说明

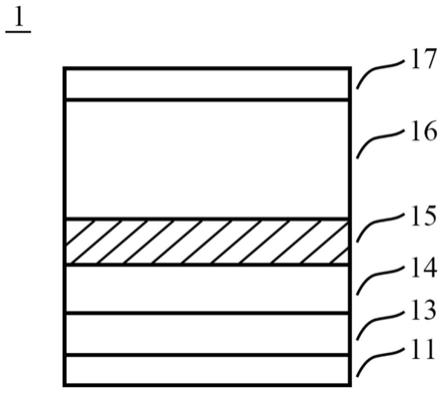

25.图1、图2、图3和图4分别是本技术示例性实施例提供的有机电致发光器件(oled)的四个实施例的截面示意图。由于器件特征尺寸通常在纳米范围内,因此,所绘制比例主要是为了便于查看而非显示尺寸精度。

26.附图中各标记为:

27.11、第一电极层;

28.12、空穴注入层;

29.13、空穴传输层;

30.14、发光层;

31.15、n型电荷产生层;

32.16、电子传输层;

33.17、第二电极层。

具体实施方式

34.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施例并不代表与本技术相一致的所有实施例。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本技术的一些方面相一致的装置和方法的例子。

35.在本技术使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本技术。在本技术和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

36.一般来说,有机电致发光器件(oled)的各层有不同的制备方法,常用的是喷墨打印法和蒸镀法。喷墨打印技术是一种将目标材料溶解在有机溶剂中后,通过喷墨直写的方式在基板上形成各种图案的方法,由于其具有高精密、无需掩模版、工艺简单、成本低下、适合大面积制备等优势,喷墨打印技术被广泛用以制备空穴注入层(hil)、空穴传输层(htl)和发光层(eml)。

37.相对于喷墨打印法,蒸镀法的制备工艺相对来说较为复杂。其制备过程一般为,在

真空中通过电流加热、电子束轰击、激光加热等方法,使被蒸材料蒸发成原子或分子,他们随机以较大的自由程运动,在被蒸材料的原子或分子碰撞基片表面,凝结后,即形成薄膜。电子传输层(etl)、阴极层通常可通过蒸镀法制备。

38.总有机膜厚会影响oled器件的性能。总有机膜厚太薄时(尤其是蓝光器件),oled器件漏电较大,容易造成器件被击穿而无法使用。对此,常用的解决方法为提高oled器件的总有机膜厚,一般增加的膜厚>80nm。

39.增加的膜厚若放在打印形成的空穴注入层(hil)和空穴传输层(htl),由于喷墨打印时墨水浓度提高,制备过程中易出现打印喷头堵塞的问题;增加的膜厚若放在电子传输层(etl),由于电子传输材料的电子迁移速率比空穴传输材料的空穴迁移速率低1~2个数量级,电子传输层(etl)膜厚显著增加会导致oled器件电压明显升高,效率降低。

40.为解决上述问题,本技术实施例提供一种有机电致发光器件1(oled),如图1所示,oled器件1包括:第一电极层11,设于第一电极层11上的空穴传输层13,设于空穴传输层13远离第一电极层11一侧的发光层14,设于所述发光层14远离空穴传输层13一侧的n型电荷产生层15,设于n型电荷产生层15远离发光层14一侧的电子传输层16,以及设于电子传输层16远离n型电荷产生层15一侧的第二电极层17。其中,所述n型电荷产生层15为由电子传输材料掺杂金属材料制得。所述电子传输材料指的是所属领域用来制作电子传输层的材料。

41.金属材料的导电率比电子传输材料高,通过掺杂一定浓度的金属材料,n型电荷产生层15的电子能够得到有效传输,电子迁移速率提高。与单一的只用电子传输层16传输的有机电致发光器件(oled)相比,添加n型电荷产生层15的器件,一方面提高了电子从第二电极层17注入后传输至发光层14的传输效率,另一方面,由于n型电荷产生层15设置在发光层14和电子传输层16之间,且相对电子传输层16具有更高的电子传输速度,这使得即便明显增加电子传输层16的膜厚也不会明显降低器件的电子迁移速率。因而,通过增加电子传输层16的膜厚和调整n型电荷产生层15的膜厚,可以较容易地调控有机电致发光器件1的总有机膜厚,使其相比之前增加一定厚度(比如大于80nm),从而在不降低载流子迁移速率的情况下改善了器件的漏电流。

42.在具体实施时,n型电荷产生层15中的电子传输材料可以是那些具备较高电子迁移率、优先传导电子的有机分子材料。比如,可以为:

[0043]8‑

羟基喹啉铝(alq3);

[0044]

1,3,5

‑

三(2

‑

n

‑

苯基苯并咪唑)苯(tpbi);

[0045]

镁(mg)掺苝四甲酸二酐(ptcda);

[0046]

镁(mg)掺酞菁铜(cupc);

[0047]

碱金属掺8

‑

羟基喹啉铝(alq3)等。

[0048]

不仅如此,n型电荷产生层15中的电子传输材料可以采用与电子传输层16相同或不同的材质。不管采用何种电子传输材料,再经金属材料掺杂后所获得的n型电荷产生层15对电子的传输速度都要明显高于电子传输层16,最好能比电子传输层16的电子传输速度高出一个或近一个数量级。但是,这并不构成对本技术的限制。

[0049]

但是,与电子传输材料相比,金属材料透光性差,过高的金属掺杂率会增加n型电荷产生层15的阻光性,因此,n型电荷产生层15的金属掺杂浓度也有一定要求。金属掺杂浓度对于不同器件结构,具有不同的优选区间。一般而言,掺杂浓度越高,n型电荷产生层15的

电子迁移率越高,但阻光性随之提高。在一些实施例中,所述n型电荷产生层15掺杂的金属材料为金属锂、镱、钡、锶或钙,掺杂浓度为0.5%~20%,其中,所述掺杂浓度为质量百分比。上述掺杂浓度和掺杂金属材料,通常可保证n型电荷产生层15具有足够的透光性和电子迁移速率。

[0050]

与一般的用在叠层oled器件中的电荷产生层不同的是,本技术所述n型电荷产生层15只产生电子。在相同的金属掺杂浓度下,所述n型电荷产生层15的膜厚越大,器件的光透过率越低。在所述n型电荷产生层15膜厚≤30nm时,可保证器件仍有较好的光透过率。优选条件下,n型电荷产生层15膜厚≤15nm。较薄的n型电荷产生层提高了电子的传输速率,且由于膜厚较薄,其阻光性降低。

[0051]

本技术的电子传输层16用于传输电子,目前常用技术中,电子传输层的膜厚<20nm,而本技术所述电子传输层16膜厚≥50nm,优选的,所述电子传输层16膜厚≥80nm。所述电子传输层16至少包含一种电子传输材料,优选的,该材料的电子迁移率≥1.0

×

10

‑6cm2/vs。

[0052]

本技术的n型电荷产生层15的费米能级(e

f

)和电子传输层16的lumo能级的差值≤0.5ev,层与层之间的能级势垒较低,利于电子传输。

[0053]

在其它层膜厚不变的情况下,本技术通过所述n型电荷产生层15膜厚(≤30nm)与所述电子传输层16膜厚(≥50nm)的叠加,使有机电致发光器件1(oled)增加的膜厚>80nm,从而避免了器件漏电较大,容易被击穿的缺陷。

[0054]

第一电极层11又被称为阳极层,其作用为将空穴注入到有机电致发光器件1(oled)中,因此,第一电极层11通常采用具有较高功函数和高透明度的导电氧化物,通常选用的阳极材料为氧化铟锡(ito),同时,第一电极层11也可以是半透明的金属电极,如金(au)、银(ag)或铂(pt)。

[0055]

空穴传输层13用于提供空穴传输通道,常见的空穴传输层13材料为n,n'

‑

二苯基

‑

n,n'

‑

(1

‑

萘基)

‑

1,1'

‑

联苯

‑

4,4'

‑

二胺(npb)和聚(9

‑

乙烯咔唑)(pvk)等。

[0056]

所述发光层14为电子和空穴在其中传输并发生复合而发光的层级,有机发光层的材料须需具备固态下有较强荧光、电子/空穴传输性能好、热稳定性和化学稳定性佳、量子效率高且能够真空蒸镀的特性。有机发光层的发光材料有广泛的选择,常用传输材料8

‑

羟基喹啉铝(alq3)用于绿光,比斯(8

‑

羟基

‑2‑

甲基基线)

‑

(4

‑

苯丙胺)铝(balq)和4,4

‑

比斯(2,2

‑

二苯乙烯)

‑

1,1

‑

二苯基(dpvbi)被广泛用于蓝光。2

‑

叔丁基

‑

9,10

‑

二(2

‑

萘基)蒽(tbadn)作为一种发光材料,介于有机物与无机物之间,既有有机物的高荧光量子效率,又有无机物的高稳定性。

[0057]

所述第二电极层17又被称为阴极层,其作用为将电子注入有机电致发光器件1(oled),其普遍采用具有较低功函数的金属或金属合金制成,在提高电子注入效率的同时,可以提高器件寿命。常用材料为金属单质(ag、al、li等)或合金材料(如mg:ag(10:1))。

[0058]

在一些实施例中,如图2所示,有机电致发光器件2(oled)还包括空穴注入层12。空穴注入层12需要满足最高占据分子轨道能级与阳极功函数相匹配并具备较好的空穴传输能力,所述空穴注入层12能够降低从第一电极层11注入空穴的势垒,提高空穴从第一电极注入到有机电致发光器件1(oled)的效率,常见的空穴注入层12的材料为颜料蓝15:3(cupc)和氧钛酞菁(tiopc)。

[0059]

本技术的有机电致发光器件(oled)不限于以第一电极层11为底,空穴传输层13、发光层14、n型电荷产生层15、电子传输层16、第二电极层17依次按顺序设于上方的堆叠结构,具体的,本技术实施例还提供一种有机电致发光器件4(oled),以第二电极层17为底,如图4,其结构为:第一电极层11;空穴传输层13,设于第一电极层11的下方;发光层14,设于空穴传输层13远离第一电极层11的一侧;n型电荷产生层15,设于所述发光层14远离空穴传输层13的一侧,为掺杂金属材料的电子传输材料;电子传输层16,设于n型电荷产生层15远离发光层14的一侧;第二电极层17,设于电子传输层16远离n型电荷产生层15的一侧。在制作所述器件时,会先在基底上形成第二电极层17,而后在第二电极层17上依次形成电子传输层16、n型电荷产生层15等膜层。

[0060]

有机电致发光器件4中各膜层的结构、材料等均与有机电致发光器件1相同。

[0061]

本技术实施例还提供一种有机电致发光器件3(oled),如图3所示,其结构中包括空穴注入层12。有机电致发光器件3中的其它结构均与有机电致发光器件4(oled)相同。所述空穴注入层12位于第一电极层11和空穴传输层13之间。

[0062]

本技术实施例还提供一种制作如前所述有机电致发光器件(oled)的方法。其中,所述空穴传输层13和发光层14以及空穴注入层12可通过喷墨打印形成。在喷墨打印oled过程中,通常需要保证各层薄膜形貌和结构的均一性。

[0063]

n型电荷产生层15、电子传输层16和第二电极层17的制作方法有多种。在一些实施例中,所述n型电荷产生层15、电子传输层16和第二电极层17通过蒸镀形成。其中,制备n型电荷产生层15的蒸镀方法包括:在同一蒸镀室内,对应待成膜的同一衬底布置两个蒸镀源,其中,一个蒸镀源为电子传输材料源,另一个为掺杂的金属源;通过源源不断的蒸镀过程,电子传输材料与所掺杂金属均匀混合的填覆于衬底上,形成浓度比例均匀的所述n型电荷产生层15。

[0064]

在一些实施例中,所述n型电荷产生层15、电子传输层16和第二电极层17通过电子溅射、物理气相沉积或化学气相沉积法制备。

[0065]

本技术实施例还提供一种显示面板。所述显示面板包括如前面所述的有机电致发光器件(oled)以及tft阵列层,所述tft阵列层用于控制有机电致发光器件的显示。

[0066]

需要指出的是,在附图中,为了图示的清晰可能夸大了层和区域的尺寸。而且可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“上”时,它可以直接在其他元件上,或者可以存在中间的层。另外,可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“下”时,它可以直接在其他元件下,或者可以存在一个以上的中间的层或元件。另外,还可以理解,当层或元件被称为在两层或两个元件“之间”时,它可以为两层或两个元件之间唯一的层,或还可以存在一个以上的中间层或元件。通篇相似的参考标记指示相似的元件。

[0067]

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本技术的其它实施方案。本技术旨在涵盖本技术的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本技术的一般性原理并包括本技术未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本技术的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

[0068]

应当理解的是,本技术并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本技术的范围仅由所附的权利要求来限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1