一种杠杆式快速切换开关用操动机构

1.本发明涉及一种杠杆式快速切换开关用操动机构,属于快速切换开关操动机构领域。

背景技术:

2.随着社会经济的快速发展,基础设施不断建设,中断供电对目前经济的影响很大,断电时造成的重要交通枢纽、重要通信枢纽等控制信号混乱,造成社会的严重混乱,甚至危害到人身安全。因此供电级别较高的建筑,在正常情况下要能够提供充足的电源,在正常使用的电源出现故障时也要有足够的备用电源,保证系统的可靠运行。因此主

‑

备用电源的快速安全切换异常重要。

3.随着主

‑

备用电源系统容量的持续增长和电压等级的不断提高,主

‑

备用电源切换开关的速度指标也在不断提高。传统的机械开关被广泛应用于双电源供电系统中,切换时间需要几百毫秒到几秒。在长时间的故障中断发生时,它是一个很有效的应对措施,而对于精密加工、使用微处理器作控制管理系统的设备及高压汞灯、高压钠灯等高强度气体放电灯等敏感负荷,发生电压暂降故障时,必须在十几毫秒内进行电源切换以保证其正常运行。传统机械开关在十几毫秒的切换是不可能完成的。对于采用半导体器件的固态切换开关,运行时开关器件长期处于导通状态,通态能耗不容忽视;固态限流器需用多重模块串联以耐受系统的暂态过电压,可靠性差,需要定期维护。而基于快速斥力机构的真空快速切换开关体积小、免维护、无火灾和爆炸隐患,开断时间可以小于5ms,可完美替换传统的机械开关,并满足敏感负荷对于快速切换供电高可靠性的需求。但这对快速切换开关的操动机构提出了极高的要求,传统操动机构难以满足速度要求,研究具有快速动作能力的新型操动机构成为目前的研究热点。现阶段基于电磁斥力操动机构的快速切换开关多处于理论研究和原理样机阶段,尚无可靠的工程应用案例,严重影响了快速切换开关的发展和使用。

技术实现要素:

4.发明目的

5.本发明的目的是提供一种杠杆式快速切换开关用操动机构,即在主电源供电正常时,与主操动机构单元连接的主真空灭弧室保持常闭状态。当主电源出现电压暂降故障后,主操动机构单元通过电磁斥力使主真空灭弧室断开,实现主电源分闸,同时通过杠杆单元使与副操动机构相连的副真空灭弧室闭合,实现备用电源合闸,从而达到从主电源到备用电源间的无缝切换。当主电源恢复正常后,副操动机构单元通过电磁斥力使副真空灭弧室断开,实现备用电源分闸,同时通过杠杆单元使与主操动机构相连的主真空灭弧室闭合,实现主电源合闸,从而达到从备用电源到主电源间的无缝切换。该机构实现了快速切换开关操动机构分磁路的设计,对切换开关操动机构分合闸保持力实现了更精确的控制,提高了快速切换开关分合闸的可靠性,另通过杠杆实现了分合闸的同步进行,达到了主

‑

备用电源的快速切换,进一步提高供电系统可靠性。

6.技术方案

7.第一方面,本发明实施例提供了一种杠杆式快速切换开关用操动机构,包括主操动机构单元、副操动机构单元、杠杆单元三部分;

8.其中,所述主操动机构单元与所述副操动机构通过杠杆单元连接,其中所述主操动机构单元在左侧位置,所述副操动机构单元在右侧位置;所述杠杆单元在所述主操动机构单元驱动下实现左端向下运动,所述杠杆单元左端向下运动到一定位置时,所述副操动机构单元对所述杠杆单元右端施加向上的保持力;或者,所述杠杆单元在所述副操动机构单元驱动下右端向下运动,所述杠杆单元右端向下运动到一定位置时,所述主操动机构单元对所述杠杆单元左端施加向上的保持力。

9.进一步而言,所述主操动机构单元包括第一电磁斥力推动单元、第一连接杆与第一永磁保持单元三部分;

10.其中,所述第一电磁斥力推动单元与所述第一永磁保持单元通过所述第一连接杆同轴连接。

11.进一步而言,所述第一电磁斥力推动单元包括第一分闸线圈盘、第一金属斥力盘与第一支撑件三部分。

12.其中,所述第一分闸线圈盘与所述第一金属斥力盘呈上下结构,二者通过所述第一连接杆同轴连接;所述第一分闸线圈盘通过所述第一支撑件与第一永磁保持单元连接,并间隔第一距离。

13.进一步而言,所述第一永磁保持单元包括第一动铁芯、第一保持单元外壳、第一永磁体、第一导磁环和第一底座五部分。

14.其中,所述第一动铁芯固定于所述第一连接杆上;所述第一底座置于所述第一保持单元外壳内底面上方;所述第一永磁体放置于所述第一保持单元外壳内部,并吸附于所述第一保持单元外壳内侧面;所述第一导磁环吸附于所述第一永磁体内侧面;所述第一保持单元外壳、所述第一永磁体与所述第一导磁环三者同轴。

15.进一步而言,所述副操动机构单元包括第二电磁斥力推动单元、第二连接杆与第二永磁保持单元三部分;

16.其中,所述第二电磁斥力推动单元与所述第二永磁保持单元通过第二连接杆同轴连接。

17.进一步而言,所述第二电磁斥力推动单元包括第二分闸线圈盘、第二金属斥力盘与第二支撑件三部分。

18.其中,所述第二分闸线圈盘与所述第二金属斥力盘呈上下结构,二者通过所述第二连接杆同轴连接;所述第二分闸线圈盘通过所述第二支撑件与第二永磁保持单元连接,并间隔第一距离。

19.进一步而言,所述副操动机构单元的第二永磁保持单元包括第二动铁芯、第二保持单元外壳、第二永磁体、第二导磁环和第二底座五部分。

20.其中,所述第二动铁芯固定于所述第二连接杆上;所述第二底座置于所述第二保持单元外壳内底面上方;所述第二永磁体放置于所述第二保持单元外壳内部,并吸附于所述第二保持单元外壳内侧面;所述第二导磁环吸附于所述第二永磁体内侧面;所述第二保持单元外壳、所述第二永磁体与所述第二导磁环三者同轴。

21.进一步而言,所述杠杆单元包括杠杆与支架两部分;

22.其中,所述杠杆左端与主操动机构单元连接;所述杠杆右端与副操动机构单元连接;所述杠杆中间位置用所述支架固定。

23.进一步而言,所述第一底座由非金属材料制成。

24.进一步而言,所述第二底座由非金属材料制成。

25.与现有技术相比,本发明实施例提供了一种可靠性高的一种快速切换开关用杠杆式操动机构,可以实现分磁路的设计,可实现切换开关分合闸保持力的独立调节,在合闸过程中减少了合闸弹跳,使整体机构在合闸过程中可靠性得到提高,同时实现了主

‑

备用电源的快速切换,进一步提高了双电源供电系统可靠性。

附图说明

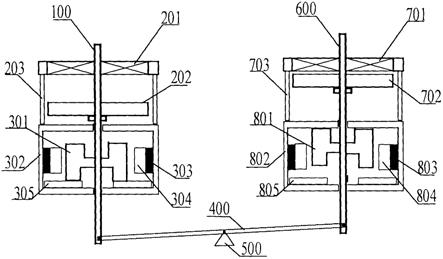

26.图1为本发明实施例提供的一种杠杆式快速切换开关用操动机构结构示意图。

27.图2为本发明实施例提供的一种杠杆式快速切换开关用操动机构具体结构示意图;

具体实施方式:

28.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

29.图1是本发明实施例一中的一种杠杆式快速切换开关用操动机构结构示意图,如图1所示,该杠杆式快速切换开关用操动机构包括主操动机构单元1、副操动机构单元2、杠杆单元三部分3;其中主操动机构单元1与副操动机构单元2通过杠杆单元3连接,主操动机构单元1在左侧位置,副操动机构单元2在右侧位置;杠杆单元3在主操动机构单元1驱动下左端向下运动,杠杆单元3左端向下运动到一定位置时,副操动机构单元2对杠杆单元3右端施加向上的保持力;或者,杠杆单元3在副操动机构单元2驱动下右端向下运动,杠杆单元3右端向下运动到一定位置时,主操动机构单元1对杠杆单元3左端施加向上的保持力。

30.进一步地,继续参见图1,主操动机构单元1包括第一连接杆100、第一电磁斥力推动单元200、第一永磁体保持单元300;其中,第一电磁斥力推动单元200与第一永磁体保持单元300中间开有圆孔,二者通过第一连接杆100连接。

31.进一步地,继续参见图1,副操动机构单元2包括第二连接杆600、第二电磁斥力推动单元700、第二永磁体保持单元800;其中,第二电磁斥力推动单元700与第二永磁体保持单元800中间开有圆孔,二者通过第二连接杆600连接。

32.进一步地,继续参见图1,杠杆单元3包括杠杆400与支架500两部分;其中,杠杆400左端与主操动机构单元1连接;杠杆400右端与副操动机构单元2连接;杠杆400中间位置用支架500固定。

33.该方案的优点是操动机构整体质量较轻,快速切换开关在分合闸位置可提供足够的保持力,不会由于受到振动或短路电流电动力作用使触头分离,避免了快速切换开关耐受短路电流时触头的烧蚀,另主电源分合闸与备用电源分合闸同时进行,实现了主

‑

备用电源的无缝切换。

34.图2为本发明实施例提供的一种杠杆式快速切换开关用操动机构具体结构示意图,如图2所示,第一电磁斥力推动单元200包括第一分闸线圈盘201、第一金属斥力盘202和第一支撑件203;其中,第一分闸线圈盘201与第一金属斥力盘202呈上下结构,二者通过第一连接杆100连接;第一分闸线圈盘201通过第一支撑件203与第一永磁保持单元300连接,并间隔第一距离,第一距离需要根据切换开关灭弧室开距要求确定,例如切换开关是10kv,则该距离为19mm,本技术对第一距离的大小不做限定;第一金属斥力盘202固定于第一连接杆100上;与本机构相连接的主电源分闸时,通过对第一分闸线圈盘201通电,第一分闸线圈盘201与第一金属斥力盘202之间产生涡流效应,二者之间产生向下斥力,第一连接杆100与第一金属斥力盘202受到向下的作用力,第一金属斥力盘202带动第一连接杆100向下运动,直至达到主电源的灭弧室分闸位置,以保证主电源成功分闸。

35.进一步地,继续参见图2,第一永磁保持单元300包括第一动铁芯301、第一保持单元外壳302、第一永磁体303、第一导磁环304和第一底座305;其中,第一动铁芯301固定于第一连接杆100上;第一底座305置于保持第一单元外壳302底部面上方;第一永磁体303放置于第一保持单元外壳302内部,并吸附于第一保持单元外壳302内侧面;第一导磁环304吸附于第一永磁体303内侧面;第一保持单元外壳302、第一永磁体303与第一导磁环304三者同轴;第一底座305由非金属材料制成;与本机构相连接的主电源灭弧室处于分闸位置时,由于第一底座305为不能导磁的材料,所以第一保持单元外壳302、第一永磁体303、第一导磁环304与第一动铁芯301四者形成的磁路被第一底座305隔断,因此该位置处第一永磁保持单元300不能为主电源主灭弧室提供分闸保持力。

36.进一步地,继续参见图2,第二电磁斥力推动单元700包括第二分闸线圈盘701、第二金属斥力盘702和第一支撑件703;其中,第二分闸线圈盘701与第二金属斥力盘702呈上下结构,二者通过第二连接杆600连接;第二分闸线圈盘701通过第二支撑件703与第二永磁保持单元800连接,并间隔第一距离,第一距离需要根据切换开关灭弧室开距要求确定,例如切换开关是10kv,则该距离为19mm,本技术对第一距离的大小不做限定;第二金属斥力盘702固定于第二连接杆600上;与本机构相连接的备用电源分闸时,通过对第二分闸线圈盘701通电,第二分闸线圈盘701与第二金属斥力盘702之间产生涡流效应,二者之间产生向下斥力,第二连接杆600与第二金属斥力盘702受到向下的作用力,第二金属斥力盘702带动第二连接杆600向下运动,直至达到备用电源的灭弧室分闸位置,以保证备用电源成功分闸。

37.进一步地,继续参见图2,第二永磁保持单元800包括第二动铁芯801、第二保持单元外壳802、第二永磁体803、第二导磁环804和第二底座805;其中,第二动铁芯801固定于第二连接杆600上;第二底座805置于保持第二单元外壳802底部面上方;第二永磁体803放置于第二保持单元外壳802内部,并吸附于第二保持单元外壳802内侧面;第二导磁环804吸附于第二永磁体803内侧面;第二保持单元外壳802、第二永磁体803与第二导磁环804三者同轴;第二底座805由非金属材料制成;与本机构相连接的备用电源灭弧室处于分闸位置时,由于第二底座805为不能导磁的材料,所以第二保持单元外壳802、第二永磁体803、第二导磁环804与第二动铁芯801四者形成的磁路被第二底座805隔断,因此该位置处第二永磁保持单元800不能为备用电源灭弧室提供分闸保持力。

38.当主电源发生电压故障时,与本机构相连接的快速切换开关主电源灭弧室分闸,通过对第一分闸线圈盘201通电,第一分闸线圈盘201与第一金属斥力盘202之间产生涡流

效应,二者之间产生向下斥力,第一连接杆100与第一金属斥力盘202受到向下的作用力,第一金属斥力盘202带动第一连接杆100向下运动,直至达到主电源的灭弧室分闸位置;此时由于第一底座305为不能导磁的材料,所以第一保持单元外壳302、第一永磁体303与第一导磁环304三者形成的磁路被第一底座305隔断,因此该位置处第一永磁保持单元300不能为主灭弧室提供分闸保持力;然而由于第二保持单元外壳802、第二永磁体803、第二导磁环804与第二动铁芯801四者形成的磁路产生向上的保持力,使主灭弧室保持在分闸位,备用电源灭弧室处于合闸位,最终实现了主电源的切断与备用电源的投入。

39.当主电源恢复正常时,与本机构相连接的快速切换开关备用电源灭弧室分闸,通过对第二分闸线圈盘701通电,第二分闸线圈盘701与第二金属斥力盘702之间产生涡流效应,二者之间产生向下斥力,第二连接杆600与第二金属斥力盘702受到向下的作用力,第二金属斥力盘702带动第二连接杆600向下运动,直至达到备用电源的灭弧室分闸位置;此时由于第二底座805为不能导磁的材料,所以第二保持单元外壳802、第二永磁体803、第二导磁环804与第二动铁芯801四者形成的磁路被第二底座805隔断,因此该位置处第二永磁保持单元800不能为备用灭弧室提供分闸保持力;然而由于第一保持单元外壳302、第一永磁体303、第一导磁环304与第一动铁芯301四者形成的磁路,因此该位置处第一永磁保持单元300能为备用电源灭弧室提供分闸保持力,使备用电源灭弧室处于分闸位,主灭弧室保持在合闸位,最终实现了备用电源的切断与主电源的投入。

40.本发明实施例中杠杆单元、两套电磁斥力推动单元、两套永磁体保持单元有效结合,可以提高开关分合闸速度,缩短燃弧时间,减轻触头烧蚀,提高切换开关的速度性。另外杠杆单元的应用,实现了主

‑

备用电源的快速可靠切换,大大提高了双电源供电系统的可靠性。

41.注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1