基于氮化物晶体管的发光器件及集成式MicroLED微显示器件

基于氮化物晶体管的发光器件及集成式microled微显示器件

技术领域

1.本发明涉及显示器件领域,特别是一种基于氮化物晶体管的发光器件及集成式microled微显示器件。

背景技术:

2.microled显示器件因其具有可靠性高、色域高、亮度高、透明度高、像素密度(ppi)高等优点成为现阶段研究的重点。并且microled显示器件封装要求低,更容易实现柔性及无缝拼接显示,是未来极具有发展潜力的未来显示器。microled显示器件还适用于高解析度、高透明的大尺寸应用,在未来具有广阔的应用前景。

3.目前,microled显示器件的主要研究难点在于通过巨量转移microled发光单元到显示基板(如tft或cmos玻璃基板)后才能实现显示。但目前限于良率及组装效率,很难直接实现大尺寸显示基板的巨量转移。在巨量转移microled的过程中,驱动电路与led芯片位于不同层上,将大量的led芯片转移在集成驱动电路的显示基板上,驱动电路与led芯片需要分别制作,分别进行蚀刻。再将一颗颗led芯片的电极与显示基板上的驱动电路的电极进行焊接以形成发光单元。由于巨量转移工艺对工艺及设备的对准精度要求非常高,因此也成为microled显示器件发展的难题之一。

4.专利cn112466915a公开了一种在衬底上生长第一控制薄膜晶体管和第二控制薄膜晶体管的器件结构。由于将显示器件和传感器件做在同一背板上,并将两种器件的控制tft设计在不同层内,使传感器件自身及其控制tft都有足够版图布置面积,同时还将独立的传感器件替换为具有其相同功能的薄膜晶体管,使得原本至少为两层的控制tft层简化为一层,简化了工艺流程和应用的工艺成本。

5.目前在显示器件方面通过晶体管和microled集成实现多色可控的方法也有较多借鉴,但是在结构和工艺的优化上所做的各方面工作仍有很多不足。

技术实现要素:

6.针对现有技术存在的技术问题,本技术的实施例提出了一种基于氮化物晶体管的发光器件及集成式microled微显示器件来解决以上的问题。

7.根据第一方面,本技术提出了一种基于氮化物晶体管的发光器件,包括:

8.衬底;

9.驱动晶体管,间隔设置于衬底的第一表面;

10.led芯片,设置于衬底的第一表面上与驱动晶体管相邻的间隔位置上,并与驱动晶体管之间存在间距;

11.第一反光层,至少设置于间距内并包覆led芯片的侧壁。

12.在一些实施例中,驱动晶体管包括在衬底的第一表面上依次外延生长的gan层、algan层、aln间隔层和algan阻隔层,在algan阻隔层上设有源电极和漏电极、以及在源电极和漏电极之间形成的栅电极。

13.在一些实施例中,led芯片包括在衬底的第一表面上依次外延生长的n

‑

gan层、多量子阱和p

‑

gan层,在n

‑

gan层上设有n电极,在p

‑

gan层上设有p电极。

14.在一些实施例中,第一反光层还设置于led芯片的顶面,并将p电极的表面裸露出来。

15.在一些实施例中,n电极与漏电极通过导电层连接。

16.在一些实施例中,还包括透明绝缘层,透明绝缘层包覆在驱动晶体管和导电层的外壁以及第一反光层与led芯片的外壁之间。

17.第二方面,本技术的实施例提出了一种基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件,包括上述的基于氮化物晶体管的发光器件,发光器件在衬底的第一表面上周期性排列构成多个像素单元,像素单元的表面覆盖有封装层,led芯片下方的衬底设置有贯穿到衬底的第二表面的开孔,开孔内设置有透明基质,在透明基质上设置有棱镜。

18.在一些实施例中,每个像素单元包括蓝光发光器件、绿光发光器件和红光发光器件。

19.在一些实施例中,led芯片为蓝光led芯片,绿光发光器件所对应的透明基质中含有绿光荧光材料,红光发光器件所对应的透明基质中含有红光荧光材料。

20.在一些实施例中,led芯片为绿光led芯片,蓝光发光器件和红光发光器件所对应的led芯片为绿光led芯片中设置纳米环结构形成的蓝光纳米环led芯片,红光发光器件所对应的透明基质中含有红光荧光材料。

21.在一些实施例中,蓝光发光器件包括蓝光纳米线led芯片,绿光发光器件包括绿光纳米线led芯片,红光发光器件包括红光纳米线led芯片。

22.在一些实施例中,封装层中设置有栅极连接电极和p电极连接电极,栅极连接电极与驱动晶体管的栅极连接,p电极连接电极与led芯片的p电极连接。

23.在一些实施例中,开孔的侧壁设置有第二反光层。

24.本技术的实施例公开了一种基于氮化物晶体管的发光器件及集成式microled微显示器件,采用在衬底的第一表面上集成驱动晶体管和led芯片,首先在衬底的第一表面生长驱动晶体管的外延层,再间隔地蚀刻驱动晶体管的外延层以裸露出衬底的第一表面,在裸露出的衬底的第一表面上再二次外延生长led芯片的外延结构,因此在衬底的同一个表面上同时集成了驱动晶体管和led芯片,提高驱动效率,有较大版图布置面积。led芯片不需要进行焊接,也无需采用巨量转移,采用二次外延生长的方式形成led芯片,粘结性能好,led芯片的光可以从衬底的第二表面出射,中间没有其他层的吸收,光损耗小。

附图说明

25.包括附图以提供对实施例的进一步理解并且附图被并入本说明书中并且构成本说明书的一部分。附图图示了实施例并且与描述一起用于解释本发明的原理。将容易认识到其它实施例和实施例的很多预期优点,因为通过引用以下详细描述,它们变得被更好地理解。附图的元件不一定是相互按照比例的。同样的附图标记指代对应的类似部件。

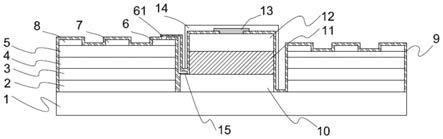

26.图1为本技术的实施例的基于氮化物晶体管的发光器件的截面示意图;

27.图2为本技术的实施例1的基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件的像素单元封装后的截面示意图;

28.图3为本技术的实施例1的基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件的截面示意图;

29.图4为本技术的实施例2的基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件的像素单元封装后的截面示意图;

30.图5为本技术的实施例2的基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件的截面示意图;

31.图6为本技术的实施例3的基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件的像素单元封装后的截面示意图;

32.图7为本技术的实施例3的基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件的截面示意图。

具体实施方式

33.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。

34.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

35.本发明的实施例中提出了一种基于氮化物晶体管的发光器件,如图1所述,包括衬底1、驱动晶体管、led芯片、第一反光层14和透明绝缘层9,衬底1为透明衬底,可以选择玻璃、蓝宝石或其他柔性衬底,其中,驱动晶体管包括在衬底1的第一表面上依次外延生长的gan层2、algan层3、aln间隔层4和algan阻隔层5,在algan阻隔层5上设有漏电极6和源电极8、以及在源电极8和漏电极6之间形成的栅电极7。led芯片包括在衬底的第一表面上依次外延生长的n

‑

gan层10、多量子阱11和p

‑

gan层12,在n

‑

gan层10上设有n电极15,n电极15设置在n

‑

gan层10与多量子阱11所形成的台阶上,在p

‑

gan层12上设有p电极13。一个驱动晶体管的漏电极6与一个led芯片的n电极15通过导电层61连接以构成一个发光器件。衬底1上的多个发光器件的驱动晶体管间隔设置于衬底1的第一表面。相邻两个发光器件的驱动晶体管之间的间隔位置上设置有led芯片。led芯片设置于衬底1的第一表面上与驱动晶体管相邻的间隔位置上,并且led芯片与驱动晶体管之间存在间距。在驱动晶体管和导电层61的外壁以及第一反光层14与led芯片的外壁之间包覆透明绝缘层9,以保护器件的稳定性。通过led芯片与驱动晶体管之间的间距可以保证透明绝缘层9能够将驱动晶体管和led芯片隔绝开,并且包覆在驱动晶体管的侧壁和led芯片的侧壁,并且延伸覆盖到驱动晶体管的顶面以及led芯片的顶面,裸露出led芯片上的p电极13。透明绝缘层9还覆盖在导电层61上并延伸到led芯片侧壁上。

36.在具体的实施例中,第一反光层14包覆led芯片的侧壁以及顶面,并将p电极的表面裸露出来。第一反光层14将led芯片发出的光都反射到衬底1方向,从而led芯片发出的光都从衬底1的第二表面出射。第一反光层14包覆了led芯片的所有侧壁,所以避免了led芯片发出的光照射驱动晶体管产生暗电流的问题。led芯片的光可以从衬底1的第二表面出射,中间没有其他层的吸收,光损耗小。

37.具体地,先在衬底1的第一表面依次外延生长驱动晶体管的外延层,再对驱动晶体

管的外延层进行蚀刻形成间隔位置,该间隔位置的底部为衬底1的第一表面,进一步在该间隔位置的底部的衬底1的第一表面依次外延生长led芯片的外延层,led芯片的尺寸由间隔位置的大小决定。在具体的实施例中,间隔位置的大小为微米级,也可以为纳米级。驱动晶体管的外延层和led芯片的外延层生长完成后再制作漏电极6、栅电极7、源电极8、透明绝缘层9、p电极13和n电极15等结构,最后在microled芯片外侧镀第一反光层14,汇聚多量子阱11中发出的光线。最终获得集成驱动晶体管和led芯片的发光器件。由于驱动晶体管和microled芯片生长在同一衬底,因此提高驱动效率,有较大版图布置面积,并且避免的巨量转移所带来的困难,无需对驱动晶体管和led芯片分别进行蚀刻,仅需要对驱动晶体管的外延层进行一次蚀刻即可,也无需将led芯片焊接在显示基板上而是直接外延生长,可以降低制作成本。

38.在上述基于氮化物晶体管的发光器件的基础上,本发明提出了以下实施例以说明本技术的实施例提出的一种基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件。

39.实施例1

40.该基于氮化物晶体管的集成式microled微显示器件包括上述的基于氮化物晶体管的发光器件,发光器件在衬底的第一表面上周期性排列构成多个像素单元,像素单元中驱动晶体管之间的间隔范围为8~100微米。如图2和图3所示,像素单元的表面覆盖有封装层18,在优选的实施例中,封装层18可以为透明封装层。led芯片下方的衬底1设置有贯穿到衬底1的第二表面的开孔,开孔内设置有透明基质20,开孔的侧壁设置有第二反光层19,在透明基质20上设置有棱镜23。棱镜23可以起到聚光效果,增加出光率,并且结合第一反光层18和第二反光层19可以将led芯片发出的光汇聚在一起,可以有效增加光效。在具体的实施例中,封装层18中设置有栅极连接电极16和p电极连接电极17,栅极连接电极16与驱动晶体管的栅极7连接,p电极连接电极17与led芯片的p电极13连接。

41.在具体的实施例中,每个像素单元包括蓝光发光器件100、绿光发光器件200和红光发光器件300。每个像素单元中的led芯片均为蓝光led芯片,蓝光发光器件100中仅含有透明基质20,由于led芯片为蓝光led芯片,因此可以直接发出蓝光。绿光发光器件200所对应的透明基质20中含有绿光荧光材料,透明基质20与绿光荧光材料结合形成绿光荧光层21,蓝光led芯片发出的蓝光经过绿光荧光层21的转换之后绿光发光器件200就可以发出绿光,红光发光器件300所对应的透明基质20中含有红光荧光材料。透明基质20与红光荧光材料结合形成红光荧光层22,蓝光led芯片发出的蓝光经过红光荧光层22的转换之后红光发光器件300就可以发出红光。利用衬底1设置荧光层,工艺简单,整个器件的厚度变薄,每个像素单元内都可以高效地从衬底1的第二表面上发出红、绿、蓝光,最终形成彩色显示器件。

42.具体地,在衬底1的第一表面上制作周期性排列的发光器件以形成多个像素单元后,进行封装处理,在像素单元上形成封装层18,对封装层18进行蚀刻,并填充金属以形成栅极连接电极16和p电极连接电极17。然后将整个器件单元进行倒置,倒置后对衬底1进行蚀刻,蚀刻出对应每个led芯片的开孔,再在开孔中制作第二反光层19、透明基质20、绿光荧光层21、红光荧光层22和棱镜23,最终得到蓝光发光器件100、绿光发光器件200和红光发光器件300。led芯片发出的光朝向衬底1的第二表面射出,并结合第一反光层14、第二反光层19和棱镜23,可以将led芯片发出的光汇聚在一起,并且增加出光率。

43.实施例2

44.实施例2与实施例1的区别在于,蓝光发光器件、绿光发光器件和红光发光器件的结构不一样,在蓝光发光器件、绿光发光器件和红光发光器件的制作过程中led芯片均采用绿光led芯片。如图4和5所示,绿光发光器件101直接采用绿光led芯片并结合透明基质20,便可成为发出绿光的绿光发光器件101。

45.而蓝光发光器件201和红光发光器件301所对应的led芯片为绿光led芯片中设置纳米环结构形成的蓝光纳米环led芯片。具体地,对绿光led芯片外延层进行刻蚀加工得到纳米环结构,将绿光的led外延层在纵向上蚀刻出壁厚只有纳米级厚度的薄壁后,由于绿光led芯片外延层内部的内应力得到释放,减弱了内建电场造成的能带倾斜,从而量子阱内的导带底与价带顶之间的能隙增大,导带底的电子与价带顶的空穴发生辐射复合发出的光子能力变大,发光波长会发生蓝移,从而这种结构的纳米环led芯片能够发出蓝光,从而实现的蓝光发射,获得蓝光纳米环led芯片。在优选的实施例中,蓝光纳米环led芯片的内径为500~700nm,外径为800~900nm,通过刻蚀多个纳米环密集排列形成蓝光纳米环led芯片阵列。因此蓝光发光器件201中的蓝光纳米环led芯片是对绿光led芯片外延层进行刻蚀加工得到纳米环结构,从而实现的蓝光发射。同理,红光发光器件301是在蓝光发光器件201的基础上,其所对应的透明基质中含有红光荧光材料已形成红光荧光层22。因此,可以利用设置纳米环结构实现绿光led芯片转换为蓝光led芯片。其余与实施例1一样。

46.实施例3

47.实施例3与实施例1的区别在于,驱动晶体管和led芯片之间的间隔范围为纳米级,如图6和7所示,在蓝光发光器件102、绿光发光器件202和红光发光器件302的制作过程中led芯片均采用选择性分子束外延生长直径为纳米尺度的led外延层。具体地,蓝光发光器件102包括蓝光纳米线led芯片,绿光发光器件202包括绿光纳米线led芯片,红光发光器件302包括红光纳米线led芯片。通过控制间隔的大小能够分别得到蓝光、绿光、红光。在优选的实施例中,所述蓝光纳米线led芯片的直径为630~640nm,所述绿光纳米线led芯片的直径为420~440nm,所述红光纳米线led芯片的直径为220~240nm。因此可以利用设置不同尺寸生长led芯片的方式直接得到多色led。其余与实施例1一样。

48.以上描述了本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

49.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。措词

‘

包括’并不排除在权利要求未列出的元件或步骤的存在。元件前面的措词“一”或“一个”并不排除多个这样的元件的存在。在相互不同从属权利要求中记载某些措施的简单事实不表明这些措施的组合不能被用于改进。在权利要求中的任何参考符号不应当被解释为限制范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1