电池及用电设备的制作方法

1.本技术涉及电池技术领域,尤其涉及一种电池及用电设备。

背景技术:

2.目前,为了获得较高的输出电压,通常在用电设备中做多个电池串联。现有技术中,采用成品电池进行串联,极耳在外部进行串接需要占用电池组的部分空间,损失电池的能量密度。

技术实现要素:

3.有鉴于此,有必要提供一种电池和装载有该电池的用电设备,以提高电池的能量密度。

4.本技术的第一方面,提供一种电池,包括壳体、第一电极组件、第一正极耳、第一负极耳、第二电极组件、第二正极耳、第二负极耳。第一正极耳和第一负极耳连接于第一电极组件,第二正极耳和第二负极耳连接于第二电极组件。电池还包括分隔件,分隔件与壳体连接以在分隔件的两侧分别限定出第一腔体和第二腔体。第一电极组件设置于第一腔体,第二电极组件设置于第二腔体。分隔件设有导电区域,第一正极耳和第二负极耳电连接于导电区域。

5.分隔件与壳体连接并设于第一电极组件和第二电极组件之间,以将第一电极组件和第二电极组件物理隔绝。第一正极耳和第二负极耳电连接于导电区域,以使第一电极组件和第二电极组件在壳体内部实现串联。与现有的多个电池的极耳在外部进行串接的方式相比,电池仅需要引出一对极性相反的极耳伸出壳体作为串联后的电极组件的正负极端子,其余极耳通过连接至分隔件的导电区域实现内部串联。通过减少引出壳体的极耳数量,减少与电池连接的电路板需要预留的连接极耳的空间,便于简化电路板的结构,进而减少电池与电路板封装时占用的空间,提升电池的能量密度。

6.本技术的一些实施例中,分隔件还设有绝缘区域,在绝缘区域,分隔件包括依次层叠设置的第一绝缘层、导电层和第二绝缘层。第一绝缘层和第二绝缘层分别与壳体连接;在导电区域,分隔件包括导电层,第一正极耳和第二负极耳分别与导电层电连接。

7.层叠设置的第一绝缘层、导电层和第二绝缘层用于提高分隔件的结构强度。第一绝缘层和第二绝缘层分别设置于导电层两侧并分别与壳体连接,以使导电层与壳体绝缘隔离。导电层夹设于第一绝缘层和第二绝缘层中,导电区域内的导电层从第一绝缘层和第二绝缘层中露出,以便于第一正极耳和第二负极耳分别穿过第一绝缘层和第二绝缘层与导电层电连接。

8.本技术的一些实施例中,分隔件还包括延伸部,延伸部电连接于导电层并伸出壳体。延伸部可用于与外部检测设备连接,以便于检测电池的电压,内阻和容量等参数。

9.本技术的一些实施例中,壳体包括第一包装体和第二包装体。第一包装体与第一绝缘层连接以限定出第一腔体,第二包装体与第二绝缘层连接以限定出第二腔体。第一负

极耳从第一包装体和分隔件之间伸出壳体,第二正极耳从第二包装体和分隔件之间伸出壳体。

10.第一负极耳作为第一电极组件与第二电极组件总的负极端子与电路板进行连接,第二正极耳作为第一电极组件与第二电极组件总的正极端子与电路板进行连接。通过第一包装体和第二包装体分别与分隔件连接,便于将第一电极组件和第二电极组件分别设置于第一腔体和第二腔体中。设于第一包装体和第二包装体之间的分隔件还能提高壳体的结构强度。

11.本技术的一些实施例中,壳体包括第一包装体和第二包装体。第一包装体与第一绝缘层连接以限定出第一腔体,第二包装体与第二绝缘层连接以限定出第二腔体。第一包装体包括第一导电部,第二包装体包括第二导电部,第一负极耳电连接于第一导电部并收容于第一腔体,第二正极耳电连接于第二导电部并收容于第二腔体。

12.第一导电部作为第一电极组件与第二电极组件总的负极端子与电路板进行连接,第二导电部作为第一电极组件与第二电极组件总的正极端子与电路板进行连接。通过第一包装体和第二包装体分别与分隔件连接,便于将第一电极组件和第二电极组件分别设置于第一腔体和第二腔体中。设于第一包装体和第二包装体之间的分隔件还能提高壳体的结构强度。

13.本技术的一些实施例中,第一包装体和第二包装体各自独立地包括铝、铝合金、镍、镍合金、钢或不锈钢中的至少一种。

14.本技术的一些实施例中,第一绝缘层和第二绝缘层各自独立地包括聚丙烯、酸酐改性聚丙烯、聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-乙烯醇共聚物、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚醚腈、聚氨酯、聚酰胺、聚酯、非晶态α-烯烃共聚物及其衍生物中的至少一种;导电层包括ni、ti、cu、ag、au、pt、fe、co、cr、w、mo、al、mg、k、na、ca、sr、ba、si、ge、sb、pb、in、zn、不锈钢及其组合物或合金中的至少一种。

15.本技术的一些实施例中,第一电极组件的厚度方向为第一方向,第一电极组件和第二电极组件沿第一方向堆叠设置。通过上述设置可减少电池在长度方向和宽度方向上占用的空间,提升电池的能量密度。

16.本技术的一些实施例中,第一电极组件为卷绕式结构或叠片式结构;第二电极组件为卷绕式结构或叠片式结构。

17.本技术第二方面提供一种用电设备,包括上述实施例中的任意一种电池。

18.上述电池和装载有该电池的用电设备中,分隔件与壳体连接并设于第一电极组件和第二电极组件之间,以将第一电极组件和第二电极组件物理隔绝。第一正极耳和第二负极耳电连接于导电区域,以使第一电极组件和第二电极组件在壳体内部实现串联。与现有的多个电池的极耳在外部进行串接的方式相比,电池仅需要引出一对极性相反的极耳伸出壳体作为串联后的电极组件的正负极端子,其余极耳通过连接至分隔件的导电区域实现内部串联。通过减少引出壳体的极耳数量,减少与电池连接的电路板需要预留的连接极耳的空间,便于简化电路板的结构,进而减少电池与电路板封装时占用的空间,提升电池的能量密度。

附图说明

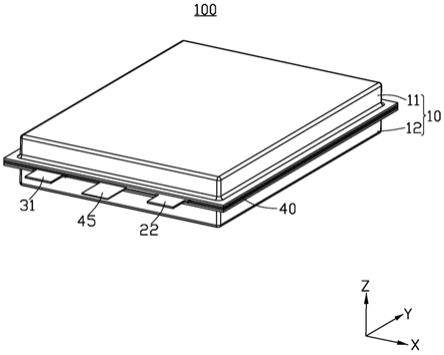

19.图1为本技术一实施例的电池的第一结构示意图。

20.图2为本技术一实施例的电池的第一爆炸结构示意图。

21.图3为本技术一实施例的电池中分隔件的的第一结构示意图。

22.图4为本技术一实施例的电池中分隔件的的第二结构示意图。

23.图5为本技术一实施例的电池中第一包装体和第二包装体的第一结构示意图。

24.图6为本技术一实施例的电池的第二结构示意图。

25.图7为本技术一实施例的电池的第二爆炸结构示意图。

26.图8为本技术一实施例的电池中第一电极组件和第二电极组件沿第二方向并列设置的结构示意图。

27.图9为本技术一实施例的用电设备的结构示意图。

28.主要元件符号说明

29.电池

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

100

30.用电设备

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

200

31.壳体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10

32.第一腔体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10a

33.第二腔体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10b

34.第一包装体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

11

35.第一凹部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

111

36.第一封边部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

112

37.第一导电部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

113

38.第二包装体

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

12

39.第二凹部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

121

40.第二封边部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

122

41.第二导电部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

123

42.防爆阀

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

13

43.注液口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

14

44.密封钉

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15

45.第一电极组件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

20

46.第一正极耳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

21

47.第一负极耳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

22

48.第一端部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

23

49.第二端部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

24

50.第二电极组件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

30

51.第二正极耳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

31

52.第二负极耳

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

32

53.第三端部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

33

54.第四端部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

34

55.分隔件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40

56.第一绝缘层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40a

57.导电层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40b

58.第二绝缘层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40c

59.导电区域

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

41

60.绝缘区域

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

42

61.第一通孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

43

62.第二通孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

44

63.延伸部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

45

64.第一方向

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀz65.第二方向

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

x

66.第三方向

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀy具体实施方式

67.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。

68.需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中设置的元件。当一个元件被认为是“设置在”另一个元件,它可以是直接设置在另一个元件上或者可能同时存在居中设置的元件。

69.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

70.本技术第一方面提供了一种电池,包括壳体、第一电极组件、第一正极耳、第一负极耳、第二电极组件、第二正极耳、第二负极耳。第一正极耳和第一负极耳连接于第一电极组件,第二正极耳和第二负极耳连接于第二电极组件。电池还包括分隔件,分隔件与壳体连接以在分隔件的两侧分别限定出第一腔体和第二腔体。第一电极组件设置于第一腔体,第二电极组件设置于第二腔体。分隔件设有导电区域,第一正极耳和第二负极耳电连接于导电区域。

71.本技术实施例提供的电池中,分隔件与壳体连接并设于第一电极组件和第二电极组件之间,以将第一电极组件和第二电极组件物理隔绝。第一正极耳和第二负极耳电连接于导电区域,以使第一电极组件和第二电极组件在壳体内部实现串联。与现有的多个电池的极耳在外部进行串接的方式相比,电池仅需要引出一对极性相反的极耳伸出壳体作为串联后的电极组件的正负极端子,其余极耳通过连接至分隔件的导电区域实现内部串联。通过减少引出壳体的极耳数量,减少与电池连接的电路板需要预留的连接极耳的空间,便于简化电路板的结构,进而减少电池与电路板封装时占用的空间,提升电池的能量密度。

72.下面将结合附图对一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

73.请一并参阅图1和图2,本技术实施例提供一种电池100。电池100包括壳体10、第一电极组件20、第一正极耳21、第一负极耳22、第二电极组件30、第二正极耳31和第二负极耳

32。第一正极耳21和第一负极耳22连接于第一电极组件20。第二正极耳31和第二负极耳32连接于第二电极组件30。

74.第一电极组件20和第二电极组件30设于壳体10中。电池100还包括分隔件40,分隔件40与壳体10连接以在分隔件40的两侧分别限定出第一腔体10a和第二腔体10b。第一电极组件20设置于第一腔体10a,第二电极组件30设置于第二腔体10b。

75.请一并参阅图3,分隔件40设有导电区域41。在一些实施例中,第一正极耳21和第二负极耳32电连接于导电区域41,以使第一电极组件20和第二电极组件30通过导电区域41串联。第一负极耳22和第二正极耳31自壳体10内伸出,作为串联后的第一电极组件20和第二电极组件30的正负极端子,用于充放电时进行连接。

76.可以理解的是,在一些实施例中,第一负极耳22和第二正极耳31电连接于导电区域41,以使第一电极组件20和第二电极组件30通过导电区域41串联。第一正极耳21和第二负极耳32自壳体10内伸出,作为串联后的第一电极组件20和第二电极组件30的正负极端子,用于充放电时进行连接。

77.上述电池100中,分隔件40与壳体10连接并设于第一电极组件20和第二电极组件30之间,以将第一电极组件20和第二电极组件30物理隔绝。第一正极耳21和第二负极耳32电连接于导电区域41,以使第一电极组件20和第二电极组件30在壳体10内部实现串联。

78.与现有的多个电池的极耳在外部进行串接的方式相比,电池100仅需要引出一对极性相反的极耳伸出壳体10作为串联后的电极组件的正负极端子,其余极耳通过连接至分隔件40的导电区域41实现内部串联。通过减少引出壳体10的极耳数量,减少与电池100连接的电路板需要预留的连接极耳的空间,便于简化电路板的结构,进而减少电池100与电路板封装时占用的空间,提升电池100的能量密度并降低生产成本。

79.在一些实施例中,第一电极组件20为卷绕式结构或叠片式结构,第二电极组件30为卷绕式结构或叠片式结构。具体地,第一电极组件20和第二电极组件30通过依序设置的正极极片、隔离膜和负极极片卷绕或堆叠而成。

80.在一些实施例中,电池100还包括n个第三电极组件,连接于第三电极组件的第三正极耳和第三负极耳。第一电极组件20、第二电极组件30、以及n个第三电极组件设于壳体10中。电池100包括n+1个分隔件40,n+1个分隔件40与壳体10连接以限定出n+2个腔体,其中一腔体用于容纳第一电极组件20、其中另一腔体用于容纳第二电极组件30,其余n个腔体分别用于容纳一第三电极组件。第一电极组件20、第二电极组件30和n个第三电极组件通过对应的分隔件40的导电区域41实现内部串联,通过引出一对极性相反的极耳伸出壳体10作为串联后的电极组件的正负极端子。

81.在一些实施例中,n的取值可以为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10等自然数中的一种。

82.请一并参阅图3,在一些实施例中,分隔件40还设有绝缘区域42,绝缘区域42用于与壳体10连接,以使导电区域41与壳体10绝缘隔离。具体地,在绝缘区域42,分隔件40包括依次层叠设置的第一绝缘层40a、导电层40b和第二绝缘层40c,第一绝缘层40a和第二绝缘层40c分别与壳体10连接。在导电区域41,分隔件40包括的导电层40b,第一正极耳21和第二负极耳32分别与导电层40b电连接。

83.层叠设置的第一绝缘层40a、导电层40b和第二绝缘层40c用于提高分隔件40的结构强度。第一绝缘层40a和第二绝缘层40c分别设置于导电层40b两侧并分别与壳体10连接,

以使导电层40b与壳体10绝缘隔离。导电层40b夹设于第一绝缘层40a和第二绝缘层40c中,导电区域41内的导电层40b从第一绝缘层40a和第二绝缘层40c中露出,以便于第一正极耳21和第二负极耳32分别穿过第一绝缘层40a和第二绝缘层40c与导电层40b电连接。

84.在一些实施例中,绝缘区域42环绕设置于导电区域41的周侧,绝缘区域42还沿壳体10与分隔件40连接处的轮廓延伸,以便于绝缘区域42与壳体10连接,并使导电区域41位于壳体10内。

85.具体在一些实施例中,第一绝缘层40a对应导电区域41的部分设有第一通孔43,导电区域41内的导电层40b朝向第一绝缘层40a的表面从第一通孔43中露出;第二绝缘层40c对应导电区域41的部分设有第二通孔44,导电区域41内的导电层40b朝向第二绝缘层40c的表面从第二通孔44中露出。

86.在一些实施例中,第一绝缘层40a和第二绝缘层40c各自独立地包括聚丙烯、酸酐改性聚丙烯、聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-乙烯醇共聚物、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚醚腈、聚氨酯、聚酰胺、聚酯、非晶态α-烯烃共聚物及其衍生物中的至少一种。导电层40b包括ni、ti、cu、ag、au、pt、fe、co、cr、w、mo、al、mg、k、na、ca、sr、ba、si、ge、sb、pb、in、zn、不锈钢及其组合物或合金中的至少一种。

87.请参阅图4,在一些实施例中,分隔件40还包括延伸部45。延伸部45电连接于导电层40b并伸出壳体10。延伸部45可用于与外部检测设备连接,以便于检测电池100的电压,内阻和容量等参数。

88.请参阅图5,在一些实施例中,壳体10包括第一包装体11和第二包装体12。第一包装体11与第一绝缘层40a连接以限定出第一腔体10a,第二包装体12与第二绝缘层40c连接以限定出第二腔体10b。第一负极耳22从第一包装体11和分隔件40之间伸出壳体10,第二正极耳31从第二包装体12和分隔件40之间伸出壳体10。

89.第一电极组件20和第二电极组件30在使用时需要与电路板电连接,电路板用于控制电池100的充放电并与用电设备进行连接。第一负极耳22作为第一电极组件20与第二电极组件30总的负极端子与电路板进行连接,第二正极耳31作为第一电极组件20与第二电极组件30总的正极端子与电路板进行连接,以减少连接于电路板的极耳的数量,进而减少与电池100连接的电路板需要预留的连接极耳的空间,提升电池100的能量密度。

90.通过第一包装体11和第二包装体12分别与分隔件40连接,便于将第一电极组件20和第二电极组件30分别设置于第一腔体10a和第二腔体10b中。设于第一包装体11和第二包装体12之间的分隔件40还能提高壳体10的结构强度。

91.在一些实施例中,第一包装体11设有第一凹部111,第一凹部111用于容纳第一电极组件20。第二包装体12设有第二凹部121,第二凹部121用于容纳第二电极组件30。第一包装体11还设有第一封边部112,第一封边部112自第一凹部111的开口边缘向外延伸,第一封边部112与第一绝缘层40a连接。第二包装体12还设有第二封边部122,第二封边部122自第二凹部121的开口边缘向外延伸,第二封边部122与第二绝缘层40c连接。通过第一封边部112增加第一包装体11与第一绝缘层40a的连接面积,通过第二封边部122增加第二包装体12与第二绝缘层40c的连接面积,进而提高第一包装体11和第二包装体12与分隔件40连接的稳定性。

92.在一些实施例中,第一包装体11和第二包装体12各自独立地包括铝塑膜或钢塑膜

的至少一种。

93.请一并参阅图6和图7,在一些实施例中,壳体10包括第一包装体11和第二包装体12。第一包装体11与第一绝缘层40a连接以限定出第一腔体10a,第二包装体12与第二绝缘层40c连接以限定出第二腔体10b。第一包装体11包括第一导电部113,第二包装体12包括第二导电部123。第一负极耳22电连接于第一导电部113并收容于第一腔体10a,第二正极耳31电连接于第二导电部123并收容于第二腔体10b。

94.在一些实施例中,第一导电部113可以为第一包装体11对应第一凹部111的侧壁,第二导电部123可以为第二包装体12对应第一凹部111的侧壁。可以理解的是,在其他实施例中,第一导电部113可以为第一包装体11的整体,第二导电部123可以为第二包装体12的整体。

95.第一电极组件20和第二电极组件30在使用时需要与电路板电连接,电路板再与用电设备进行连接。第一导电部113作为第一电极组件20与第二电极组件30总的负极端子与电路板进行连接,第二导电部123作为第一电极组件20与第二电极组件30总的正极端子与电路板进行连接,以减少连接于电路板的极耳的数量,进而减少与电池100连接的电路板需要预留的连接极耳的空间,提升电池100的能量密度。

96.通过第一包装体11和第二包装体12分别与分隔件40连接,便于将第一电极组件20和第二电极组件30分别设置于第一腔体10a和第二腔体10b中。设于第一包装体11和第二包装体12之间的分隔件40还能提高壳体10的结构强度。

97.在一些实施例中,第一包装体11和第二包装体12各自独立地包括铝、铝合金、镍、镍合金、钢或不锈钢中的至少一种。

98.请一并参阅图6和图7,在一些实施例中,壳体10还包括防爆阀13,防爆阀13设于第一包装体11和/或第二包装体12,防爆阀13用于降低壳体10内部压力过大产生燃烧或爆炸的风险。

99.在一些实施例中,壳体10还包括两个注液口14和两个密封钉15。第一包装体11和第二包装体12分别设置有一个注液口14。第一包装体11和第二包装体12分别设置有一个密封钉15,以便密封对应的注液口14。

100.请再次参阅图2,定义第一电极组件20的厚度方向为第一方向z,第一电极组件20的宽度方向为第二方向x,第一电极组件20的长度方向为第三方向y。第一方向z、第二方向x和第三方向y相互垂直。

101.在一些实施例中,第一电极组件20和第二电极组件30沿第一方向z堆叠设置。分隔件40与壳体10连接并将壳体10内的空间沿第一方向z分隔成间隔设置的第一腔体10a和第二腔体10b。第一电极组件20设置于第一腔体10a,第二电极组件30设置于第二腔体10b,以减少电池100在第二方向x和第三方向y上占用的空间。

102.请参阅图8,在一些实施例中,第一电极组件20和第二电极组件30沿第二方向x并列设置。分隔件40与壳体10连接并将壳体10内的空间沿第二方向x分隔成间隔设置的第一腔体10a和第二腔体10b。第一电极组件20设置于第一腔体10a,第二电极组件30设置于第二腔体10b,以减少电池100在第一方向z和第三方向y上占用的空间。

103.可以理解的是,在一些实施例中,第一电极组件20和第二电极组件30沿第三方向y并列设置。分隔件40与壳体10连接并将壳体10内的空间沿第三方向y分隔成间隔设置的第

一腔体10a和第二腔体10b。第一电极组件20设置于第一腔体10a,第二电极组件30设置于第二腔体10b,以减少电池100在第一方向z和第二方向x上占用的空间。

104.第一电极组件20包括沿第三方向y相对设置的第一端部23和第二端部24。在一些实施例中,第一正极耳21连接于第一端部23或第二端部24,第一负极耳22连接于第一端部23或第二端部24,第一正极耳21自第一端部23或第二端部24弯折并连接于导电区域41。

105.第二电极组件30包括沿第三方向y相对设置的第三端部33和第四端部34。在一些实施例中,第二正极耳31连接于第三端部33或第四端部34,第二负极耳32连接于第三端部33或第四端部34,第二负极耳32自第三端部33或第四端部34弯折并连接于导电区域41。

106.在一些实施例中,第一正极耳21和第二负极耳32通过焊接的方式连接于导电区域41。

107.请参阅图9,本技术第二方面还提供一种用电设备200,用电设备200包括上述实施例中任一种电池100。

108.下面通过具体实施方式说明本技术:

109.第一实施例:

110.第一电极组件20和第二电极组件30沿第一方向z堆叠设置,分隔件40与壳体10连接并将壳体10内的空间沿第一方向z分隔成间隔设置的第一腔体10a和第二腔体10b。第一电极组件20设置于第一腔体10a,第二电极组件30设置于第二腔体10b。第一正极耳21和第二负极耳32电连接于导电区域41,以使第一电极组件20和第二电极组件30通过导电区域41串联。第一负极耳22从第一包装体11和分隔件40之间伸出壳体10,第二正极耳31从第二包装体12和分隔件40之间伸出壳体10。第一负极耳22作为第一电极组件20与第二电极组件30总的负极端子与电路板进行连接,第二正极耳31作为第一电极组件20与第二电极组件30总的正极端子与电路板进行连接。分隔件40还包括延伸部45,延伸部45电连接于导电层40b并伸出壳体10。

111.第二实施例:

112.第一电极组件20和第二电极组件30沿第一方向z堆叠设置,分隔件40与壳体10连接并将壳体10内的空间沿第一方向z分隔成间隔设置的第一腔体10a和第二腔体10b。第一电极组件20设置于第一腔体10a,第二电极组件30设置于第二腔体10b。第一正极耳21和第二负极耳32电连接于导电区域41,以使第一电极组件20和第二电极组件30通过导电区域41串联。第一包装体11和第二包装体12均具有导电性。第一负极耳22电连接于第一包装体11并收容于第一腔体10a,第二正极耳31电连接于第二包装体12并收容于第二腔体10b。第一包装体11作为第一电极组件20与第二电极组件30总的负极端子与电路板进行连接,第二包装体12作为第一电极组件20与第二电极组件30总的正极端子与电路板进行连接。

113.另外,本技术领域的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本技术,而并非用作为对本技术的限定,只要在本技术的实质精神范围之内,对以上实施例所作的适当改变和变化都落在本技术公开的范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1