显示装置的制作方法

1.本发明涉及一种显示技术,尤其涉及一种显示装置。

背景技术:

2.发光二极管面板包括有源元件基板及被转置于有源元件基板上的多个发光二极管元件。继承发光二极管的特性,发光二极管面板因具有省电、高效率、高亮度及反应时间快等优点,有望成为下一世代显示面板的主流。目前的发光二极管显示面板的封装方式主要有二,其中一种是利用传统封装体并经由表面粘着元件(surface mounted device,smd)进行固定的封装方式。另一种是直接将发光二极管元件接合于印刷电路板(chip on board,cob)的接合垫上,并且利用环氧树脂(epoxy)进行包封的封装方式。

3.虽然采用smd封装方式的发光二极管面板具有较佳的出光效率、色彩均匀度以及重工性,但其发光二极管元件较容易受外力碰撞而损坏,且其整体显示面的平整度也较差。而另一种采用cob封装方式的发光二极管面板,虽然可取得较佳的表面平整度,但其出光效率和色彩均匀度却较差,且发光二极管元件的修补困难度也较高。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种具有较佳的暗态表现及重工性的显示装置。

5.本发明的显示装置,包括电路基板、多个发光元件、光学膜片以及粘着层。这些发光元件电性接合于电路基板上。光学膜片重叠设置于这些发光元件。这些发光元件位于光学膜片与电路基板之间。粘着层设置在光学膜片与电路基板之间,且连接这些发光元件与光学膜片。这些发光元件、电路基板与粘着层之间具有空腔。

6.在本发明的一实施例中,上述显示装置的粘着层不重叠多个发光元件之一部分的膜厚大于重叠这些发光元件的另一部分的膜厚。

7.在本发明的一实施例中,上述的显示装置的粘着层的所述部分的膜厚介于0.02mm至1.0mm之间。

8.在本发明的一实施例中,上述显示装置的多个发光元件具有元件表面。元件表面在一个方向上,具有相对于电路基板的基板表面的高度。粘着层具有面向基板表面的表面。粘着层的所述表面与这些发光元件的元件表面在所述方向上具有距离,且所述距离与所述高度的百分比值介于1%至70%之间。

9.在本发明的一实施例中,上述显示装置的多个发光元件在第一方向与第二方向上分别依第一节距与第二节距排列于电路基板上。每一个发光元件在第一方向与第二方向分别上具有第一宽度与第二宽度,第一方向垂直于第二方向,且第一宽度与第二宽度的乘积对第一节距与第二节距的乘积的百分比值介于1%至70%之间。

10.在本发明的一实施例中,上述显示装置的粘着层的穿透率大于等于90%。

11.在本发明的一实施例中,上述显示装置的粘着层的光学密度介于0至1.0之间。

12.在本发明的一实施例中,上述显示装置的粘着层具有多个散射粒子。

13.在本发明的一实施例中,上述显示装置的粘着层的肖氏硬度值介于a20至d80之间。

14.在本发明的一实施例中,上述显示装置的光学膜片包括偏光层。

15.在本发明的一实施例中,上述显示装置的光学膜片还包括多个光学微结构,设置在偏光层背离多个发光元件的一侧。

16.在本发明的一实施例中,上述显示装置的光学膜片具有表面处理层,设置在粘着层背离多个发光元件的一侧,且表面处理层为防眩层、抗反射层、防眩低反射层、抗反射防眩层或低反射层。

17.在本发明的一实施例中,上述显示装置的电路基板未重叠于多个发光元件的部分表面设有反射层。

18.在本发明的一实施例中,上述显示装置的多个发光元件背离电路基板的元件表面上设有多个光学微结构。

19.基于上述,在本发明的一实施例的显示装置中,光学膜片经由粘着层与多个发光元件相连接。设置于电路基板上的这些发光元件,通过此光学膜片的覆盖,来提升显示装置于显示面一侧的表面平整度。另一方面,粘着层未连接这些发光元件的部分与电路基板之间还具有位于这些发光元件之间的空腔。通过此空腔的设置,使光学膜片的重工更容易进行,并且有效降低发光元件的修补难度,从而提升显示装置的修补良率。

附图说明

20.图1是本发明的第一实施例的显示装置的俯视示意图。

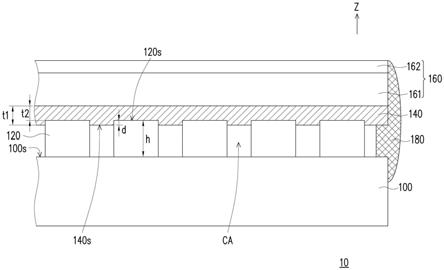

21.图2是图1的显示装置的剖视示意图。

22.图3是本发明的第二实施例的显示装置的剖视示意图。

23.图4是本发明的第三实施例的显示装置的剖视示意图。

24.图5是本发明的第四实施例的显示装置的剖视示意图。

25.图6是本发明的第五实施例的显示装置的剖视示意图。

26.图7是本发明的第六实施例的显示装置的剖视示意图。

27.附图标记如下:

28.10、11、12、13、14、15:显示装置

29.100:电路基板

30.100s:基板表面

31.120、120a:发光元件

32.120ms、164ms:光学微结构

33.120s:元件表面

34.140、140a:粘着层

35.140s:表面

36.141:吸光粒子

37.160、160a、160b、160c、160d:光学膜片

38.161:偏光层

39.162:抗反射防眩层

led)、次毫米发光二极管(mini light emitting diode,mini led)、或其他尺寸大小的发光二极管。根据不同的结构种类,本实施例的发光元件120可以是倒装芯片式(flip-chip type)发光二极管、垂直式(vertical type)发光二极管或水平式(lateral type)发光二极管。举例来说,这些发光元件120可分别用于发出不同颜色的光线,这些光线可根据欲显示的图像数据而具有不同的光强度,据此来达到彩色显示的效果。

59.需说明的是,由于发光元件120与电路基板100间的连接方式取决于电路基板100和发光元件120的种类,因此本实施例的附图仅示意性地示出发光元件120与电路基板100的连接关系。举例来说,在一未示出的实施例中,电路基板100可具有多个接合垫(bonding pad),发光元件120为倒装芯片式发光二极管,且发光元件120通过位于外延结构同一侧的两电极与电路基板100上对应的两个接合垫相互接合,但不以此为限。在另一未示出的实施例中,发光元件120也可以是垂直式发光二极管,且发光元件120背离电路基板100一侧的电极是经由连接导线与电路基板100电性连接。

60.为了提升显示装置10在暗态下的视觉品质(例如:暗态对比),这些发光元件120背离电路基板100的一侧设有光学膜片160,且此光学膜片160是经由粘着层140而贴附于这些发光元件120上。也就是说,粘着层140是设置在光学膜片160与电路基板100之间,并且连接这些发光元件120与光学膜片160。在本实施例中,光学膜片160例如是偏光层161与抗反射防眩层162的叠层结构。偏光层161例如是圆偏光层,但不以此为限。在其他实施例中,偏光层161也可以是线偏光层。抗反射防眩层162例如包括多个表面微结构以及镀在这些表面微结构上的抗反射膜,但不以此为限。

61.通过此光学膜片160与这些发光元件120的重叠设置,可明显降低显示装置10在环境光照射下的整体反射率。换句话说,可有效提升显示装置10在暗态下的防眩及抗反射特性。考虑工艺变异,每一个发光元件120在接合至电路基板100后,其元件表面120s与电路基板100的基板表面100s间的配置关系(例如:彼此间相互平行或相互倾斜)会有些许不同,造成显示装置在出光侧的表面平整度较差。因此,通过光学膜片160的设置,还可提升显示装置10于显示面一侧的表面平整度。

62.应注意的是,连接于多个发光元件120的元件表面120s的粘着层140还进一步伸入这些发光元件120间的缝隙,并且覆盖这些发光元件120的部分侧壁表面。换句话说,在电路基板100的基板表面100s的法线方向(例如方向z)上,粘着层140不重叠于这些发光元件120的一部分的膜厚t1大于重叠于这些发光元件120的另一部分的膜厚t2。举例来说,粘着层140的膜厚t1可介于0.02mm至1.0mm之间。

63.从另一观点来说,发光元件120的元件表面120s在方向z上具有相对于电路基板100的基板表面100s的高度h,粘着层140朝向基板表面100s的表面140s与发光元件120的元件表面120s在方向z上具有距离d,且距离d与高度h的百分比值可介于1%至70%之间。也就是说,粘着层140并未填满这些发光元件120间的缝隙,且基板表面100s、这些发光元件120的部分侧壁以及粘着层140的表面140s可在这些发光元件120之间定义出一空腔ca。通过此空腔ca的设置,能让光学膜片160的重工更容易进行,并有效降低发光元件120的修补难度,从而提升显示装置10的修补良率。

64.另一方面,这些发光元件120在方向x和方向y上分别是以节距px和py排列于电路基板100上,且每一个发光元件120在方向x和方向y上分别具有宽度wx和宽度wy。为了增加

这些发光元件120在侧视角的出光效率,以提升显示装置10的光能利用率,宽度wx和宽度wy的乘积对节距px和节距py的乘积的百分比值可设置在1%至70%之间。

65.粘着层140的材料包括光学透明胶(optical clear adhesive,oca)、光学感压胶(pressure sensitive adhesive,psa)、硅胶(silicone adhesive)、聚氨酯活性(polyurethane reactive,pur)胶、聚氨酯(polyurethane,pu)胶、或其他合适的光学级胶材。特别说明的是,由于本实施例是通过光学膜片160的设置来提升显示装置10的抗反射及防眩光能力,因此粘着层140可选用穿透率较高的光学胶材(例如光学透明胶)。举例来说,在本实施例中,粘着层140的穿透率可大于90%,但不以此为限。

66.值得一提的是,粘着层140的肖氏硬度值可介于a20至d80之间,以作为光学膜片160与这些发光元件120的缓冲层。举例来说,当光学膜片160受外力撞击或挤压时,此具有弹性的粘着层140会通过收缩形变来吸收大部分的外力,以避免发光元件120在外力的作用下而损坏。

67.在本实施例中,显示装置10还可选择性地包括侧封胶180。侧封胶180的材质可包括pur胶、环氧树脂(epoxy)、硅胶、感光胶材、或其他合适的胶材。此侧封胶180设置在电路基板100的周边,并且围绕这些发光元件120设置。具体而言,侧封胶180连接电路基板100、粘着层140与光学膜片160并定义出一密封腔室,且此密封腔室内设有前述的多个发光元件120。通过此侧封胶180的设置,除了可进一步稳固光学膜片160与电路基板100的连接关系外,还可避免外部环境中的异物进入这些发光元件120之间的空腔ca。

68.以下将列举另一些实施例以详细说明本公开,其中相同的构件将标示相同的符号,并且省略相同技术内容的说明,省略部分请参考前述实施例,以下不再赘述。

69.图3是本发明的第二实施例的显示装置的剖视示意图。请参照图3,本实施例的显示装置11与图2的显示装置10的主要差异在于:光学膜片的组成不同。具体而言,显示装置11的光学膜片160a为偏光层161、防眩胶层163与表面处理层165的堆叠结构。防眩胶层163设置在偏光层161与粘着层140之间。偏光层161设置在防眩胶层163与表面处理层165之间。在本实施例中,防眩胶层163可包括胶材以及掺杂于胶材内的多个散射粒子163p,其中胶材例如是光学感压胶,散射粒子163p的材料包括硅氧树脂、或聚甲基丙烯酸甲酯(poly(methyl methacrylate),pmma),但不以此为限。

70.然而,本发明不限于此,在其他未示出的实施例中,光学膜片160a也可以经由防眩胶层163直接贴附于多个发光元件120上。因此,显示装置无须设置前述实施例的粘着层140。在本实施例中,表面处理层165例如是偏光层161的上表面经由粗糙化而成。也就是说,表面处理层165可以是表面粗糙层,但不以此为。

71.图4是本发明的第三实施例的显示装置的剖视示意图。图5是本发明的第四实施例的显示装置的剖视示意图。请参照图4,本实施例的显示装置12与图2的显示装置10的差异在于:光学膜片与粘着层的组成不同。在本实施例中,粘着层140a还可具有多个吸光粒子141,这些吸光粒子141适于吸收来自外部的环境光。吸光粒子141的材料可包括碳黑(carbon black)、或色母颜料/染料。举例来说,粘着层140a的光学密度(optical density,od)可介于0至1.0之间。

72.通过在粘着层140a内掺杂这些吸光粒子141,可增加光学膜片160b的设计弹性。在本实施例中,光学膜片160b可以是防眩低反射层或低反射层。然而,本发明不限于此。请参

照图5,在其他实施例中,显示装置13的光学膜片160c也可以是具有粗糙表面的表面处理层。

73.图6是本发明的第五实施例的显示装置的剖视示意图。请参照图6,本实施例的显示装置14与图2的显示装置10的差异在于:光学膜片的组成不同。具体而言,显示装置14的光学膜片160d为偏光层161、折光层164和表面处理层166的堆叠结构,且折光层164设置在表面处理层166与偏光层161之间。

74.举例来说,在本实施例中,折光层164可具有多个光学微结构164ms。这些光学微结构164ms例如是多个微棱镜,且适于将来自发光元件120的光线lb偏折至特定的出光范围,以增加显示装置14的出光集中性。在本实施例中,表面处理层166例如是防眩层、抗反射层、防眩低反射层、抗反射防眩层或低反射层,但不以此为限。

75.图7是本发明的第六实施例的显示装置的剖视示意图。请参照图7,本实施例的显示装置15与图2的显示装置10的差异在于:显示装置15的发光元件120a的元件表面120s还设有多个光学微结构120ms。这些光学微结构120ms可增加元件表面120s的粗糙度,以降低元件表面120s对于外部环境光的反射率。

76.另一方面,在本实施例中,电路基板100的基板表面100s未重叠于多个发光元件120的部分表面还设有反射层110。此反射层110例如是白漆或镜面涂层,以进一步增加显示装置15的出光效率。特别说明的是,由于光学膜片160的设置,即使电路基板100的基板表面100s上设置反射层110来增加出光效率,显示装置15仍可具有在暗态下的防眩及抗反射特性。

77.综上所述,在本发明的一实施例的显示装置中,光学膜片经由粘着层与多个发光元件相连接。设置于电路基板上的这些发光元件,通过此光学膜片的覆盖,来提升显示装置于显示面一侧的表面平整度。另一方面,粘着层未连接这些发光元件的部分与电路基板之间还具有位于这些发光元件之间的空腔。通过此空腔的设置,使光学膜片的重工更容易进行,并且有效降低发光元件的修补难度,从而提升显示装置的修补良率。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1