一种智能中控设备的制作方法

1.本技术涉及智能家居设备的领域,尤其是涉及一种智能中控设备。

背景技术:

2.智能家居系统是将与家居生活有关的各个子系统如安防、灯光控制、窗帘控制、煤气阀控制、信息家电、场景联动、地板采暖、健康保健、卫生防疫、安防保安等有机地结合在一起,通过网络化综合智能控制和管理,实现“以人为本”的全新家居生活体验。

3.相关技术中,为了方便控制所有的设备,往往会存在一个和所有设备智能连接(例如wifi或者蓝牙)的控制终端,这种控制终端通常以平板的形式出现,实现了无线控制的目的。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为控制终端通常通过数据线和墙面上的充电插座连接,这样对控制终端的位置造成了束缚,当需要观察对应设备的反馈情况时需要来回确认,较为麻烦,尚有改进的空间。

技术实现要素:

5.为了改善当需要观察对应设备的反馈情况时需要来回确认,较为麻烦的问题,本技术提供一种智能中控设备。

6.本技术提供的一种智能中控设备采用如下的技术方案:一种智能中控设备,包括控制终端,所述控制终端包括壳体和安装于壳体内的控制电路板,还包括充电架,所述充电架内具有转化电路板和锂电池,所述转化电路板和锂电池电连接,所述转化电路板上设有转化触头,所述控制电路板上设有供转化触头插入的充电孔,所述壳体上设有使得充电孔与外界连通的第一避让孔,所述充电架上具有第一斜面以抵接于控制终端上以对控制终端进行支撑。

7.通过采用上述技术方案,通过带有锂电池的充电架对控制终端进行控制,使得充电过程可以在任意的地方进行,且可以通过充电架对控制终端进行支撑,无需一直手持两个控制终端和充电架即可进行操作,提高了充电的便捷性。

8.可选的,还包括第一固定组件和第二固定组件,所述第一固定组件包括若干第一磁块,所述第二固定组件包括第一锁定块和若干第二磁块,所述第一锁定块设于第一斜面的外侧壁上,所述控制终端的一侧设有供第一锁定块插入的第一锁定槽,所述第一磁块设于控制终端内,所述第二磁块设于充电架内以使得第一磁块和第二磁块互相靠近时磁性相吸。

9.通过采用上述技术方案,第一锁定块插入第一锁定槽内后在第一磁块和第二磁块互相磁吸的过程中不易从第一锁定槽内脱离,使得控制终端和充电架之间的连接更加牢固,不易因重力的作用而无法维持支撑效果,提高了充电座的支撑稳定性。

10.可选的,所述控制终端包括壳体和旋钮,所述控制电路板设于壳体内,所述第二避让孔穿过壳体与外界连通,所述控制电路板上具有通过转动来调节设备功能的大小的控制

柱,所述控制柱穿过壳体外,所述控制柱伸出壳体外的一侧固定连接有外齿,所述旋钮靠近壳体的一侧设有空腔,所述空腔的腔底壁上固定连接有连接套筒,所述连接套筒的内侧壁上固定连接有与外齿啮合的内齿。

11.通过采用上述技术方案,旋钮和控制柱之间通过齿轮啮合实现传动,相比于传统的橡胶管过盈配合传动来说不易因老化而松动,增大了传动的接触面积和摩擦力,即使有局部磨损还是可以进行传动,提高了旋钮的使用寿命,提高了控制终端的调控稳定性。

12.可选的,所述壳体上还固定连接有卡接套筒,所述卡接套筒插入空腔内且抵接于空腔的腔底壁上,所述卡接套筒的内侧壁上固定连接有卡接环,所述旋钮靠近壳体的一侧固定连接有卡接板,所述卡接板穿设于卡接环内,所述卡接板远离旋钮的一侧固定连接有卡接凸块,所述卡接凸块抵接于卡接环远离空腔的腔底壁的一侧。

13.通过采用上述技术方案,卡接凸块抵接于卡接环上实现壳体和旋钮的卡接,安装方便,提高了旋钮的安装效率。

14.可选的,还包括安装于墙面上的供电座,所述供电座内设有供电电路板,所述供电电路板上设有插入充电孔的供电触头,所述供电触头穿设于供电座上且延伸至供电座远离墙面的一侧,所述供电座上还设有第三固定组件,所述第三固定组件配合第一固定组件将控制终端固定连接于供电座上。

15.通过采用上述技术方案,供电座的设置,使得当控制终端不需要使用时可以挂在墙壁上进行充电,充电过程无需借助数据线且充电位置占用少,提高了充电方式的多样性和便捷性。

16.可选的,所述第三固定组件包括第二锁定块和第三磁块,所述第二锁定块设于供电座远离墙面的一侧,所述第二锁定块嵌设于第一锁定槽内,所述第三磁块设于供电座内以使得第一磁块和第三磁块互相靠近时磁性相吸。

17.通过采用上述技术方案,第三磁块和第一磁块互相相吸,使得第二锁定块不易从第一锁定槽内脱离,从而使得控制终端不易从供电座上脱离,提高了控制终端在供电座上充电的稳定性。

18.可选的,所述供电座上还设有供转化触头插入对锂电池充电的供电孔,所述供电孔设于供电电路板上,所述供电孔穿过供电座与外界连通。

19.通过采用上述技术方案,供电孔的设置,使得充电架在锂电池中的电量消耗完毕时可以直接在供电座上进行充电,且充电位置不易对供电座上充电的控制终端造成影响,提高了整个中控设备的灵活充电能力。

20.可选的,所述供电座的上侧设有和第一斜面抵接且贴合的第二斜面,所述第二斜面上设有使得供电孔与外界连通的第二避让孔,所述第二斜面从远离墙面的一侧至靠近墙面的一侧倾斜设置,所述第二斜面上设有供第一锁定块插入的第二锁定槽,所述供电座内设有第四固定组件,所述第四固定组件包括第四磁块,所述第四磁块设于供电座靠近第二斜面的一侧以使得第二磁块和第四磁块互相靠近时磁性相吸。

21.通过采用上述技术方案,充电架在重力作用下抵接于第二斜面上后依靠在墙壁上,第一锁定块插入第二锁定槽内,对充电架的位置进行固定,第二磁块和第四磁块磁性相吸,使得第一锁定块不易从第二锁定槽内脱离,三者配合,使得充电架不易从供电座上脱离,提高了充电架在供电座上充电的稳定性。

22.可选的,所述供电座上设有连接架和事先固定连接于墙面上的预埋螺钉,所述连接架套设于供电座上且抵接于墙面上,所述连接架上设有供墙面上的预埋螺钉的螺头穿过的安装孔,所述供电座上设有供预埋螺钉的螺头嵌设的安装槽,所述预埋螺钉抵接于连接架远离墙面的侧壁上。

23.通过采用上述技术方案,预埋螺钉穿过安装孔后伸入安装槽内,然后在重力的作用下抵接于连接架上使得预埋螺钉不易从安装孔内脱离,提高了连接架安装于墙体上的稳定性。

24.可选的,所述供电座靠近第二斜面的一侧设有卡接槽,所述卡接槽贯穿供电座靠近墙面的一侧,所述卡接槽靠近槽口的内侧壁上固定连接有抵接板,所述连接架的一侧固定连接有插入板,所述插入板嵌设于卡接槽内且抵接于抵接板靠近卡接槽的槽底的一侧,所述供电座远离第二斜面的一侧设有通槽,所述通槽贯穿供电座靠近墙面的一侧,所述连接架远离插入板的一侧固定连接有嵌设于通槽内的锁定板,所述锁定板和通槽的内侧壁之间通过螺钉固定连接。

25.通过采用上述技术方案,连接架的上端通过插入板嵌设于卡接槽内且抵接于抵接板上固定,下端通过锁定板螺钉连接的方式固定,使得连接架和供电座的相对位置固定,提高了连接架和供电座之间连接的稳定性。

26.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:充电架的设置,使得充电过程可以在任意的地方进行,且可以通过充电架对控制终端进行支撑,提高了充电的便捷性;供电座的设置,充电过程无需借助数据线且充电位置占用少,提高了充电方式的多样性和便捷性;供电孔的设置,使得充电架在锂电池中的电量消耗完毕时可以直接在供电座上进行充电,提高了整个中控设备的灵活充电能力。

附图说明

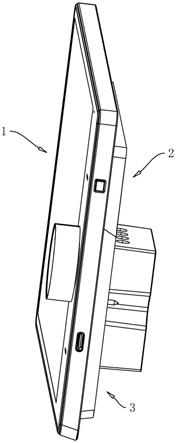

27.图1是本技术实施例中的一种智能中控设备的结构示意图。

28.图2是本技术实施例中的控制终端的爆炸示意图。

29.图3是本技术实施例中的旋钮和壳体的爆炸示意图。

30.图4是本技术实施例中的旋钮的结构示意图。

31.图5是本技术实施例中的充电架的爆炸示意图。

32.图6是本技术实施例中的第二前壳和第二后壳的爆炸示意图。

33.图7是本技术实施例中的控制终端和充电架的爆炸示意图。

34.图8是本技术实施例中的供电座的爆炸示意图。

35.图9是本技术实施例中的供电座的爆炸后视图。

36.图10是本技术实施例中的供电座和充电架的爆炸示意图。

37.图11是本技术实施例中的供电座和连接架的爆炸示意图。

38.附图标记说明:1、控制终端;11、壳体;111、第一前壳;1111、第一放置槽;1112、卡接套筒;1113、卡接环;112、第一后壳;1121、第一避让孔;1122、第一锁定槽;12、旋钮;121、连接套筒;1211、内齿;122、卡接板;1221、卡接凸块;123、空腔;13、控制电路板;131、充电

孔;132、控制柱;1321、外齿;14、第一固定组件;141、第一磁块;2、充电架;21、第二前壳;211、第一斜面;212、第二放置槽;22、第二后壳;221、第一支撑板;23、转化电路板;231、转化触头;24、锂电池;25、第二固定组件;251、第一锁定块;252、第二磁块;3、供电座;31、第三前壳;311、第三放置槽;312、第二斜面;3121、第二避让孔;313、第二锁定槽;314、第四放置槽;315、第二支撑板;316、卡接槽;317、抵接板;318、第二螺钉孔;32、第三后壳;321、通槽;322、第三螺钉孔;323、安装槽;33、供电电路板;331、供电触头;332、供电孔;34、连接架;341、插入板;342、锁定板;3421、第一螺钉孔;343、安装孔;35、第三固定组件;351、第二锁定块;352、第三磁块;36、第四固定组件;361、第四磁块;37、镜片板;38、预埋螺钉。

具体实施方式

39.以下结合附图1-11对本技术作进一步详细说明。

40.本技术实施例公开一种智能中控设备。参照图1,智能中控设备包括控制终端1、充电架2和供电座3。

41.供电座3安装于墙面上,以提供电源。控制终端1安装于供电座3远离墙面的一侧,以在供电座3上进行充电。充电架2安装于供电座3的上侧,以在供电座3上进行充电。充电架2还可以安装于控制终端1上,以对控制终端1进行充电。

42.参照图2,控制终端1包括壳体11、旋钮12、控制电路板13和第一固定组件14。壳体11包括第一前壳111和第一后壳112,第一前壳111和第一后壳112可以通过卡接的方式固定连接,也可以通过螺钉连接,此处以两种方式均存在为例,即先通过卡接的方式进行预固定,然后通过螺钉进行进一步固定。控制电路板13安装于壳体11内且位于第一前壳111和第一后壳112之间,以控制所有的设备。控制电路板13上设有充电孔131,以使得外界的设备通过充电孔131对控制终端1进行充电。第一后壳112上具有第一避让孔1121,充电孔131和第一避让孔1121互相连通,使得充电孔131裸露于空气中。

43.第一固定组件14包括第一磁块141,以驱使壳体11吸附于其它产品上。第一前壳111靠近第一后壳112的一侧具有第一放置槽1111,所述第一磁块141嵌设于第一放置槽1111内且抵接于第一放置槽1111的槽底,第一磁块141远离第一前壳111的一侧抵接于第一后壳112上,以将第一磁块141的位置固定。

44.参照图3和图4,控制电路板13上还安装有控制柱132,控制柱132穿设于第一前壳111上且延伸至第一前壳111远离第一后壳112的一侧,控制柱132通过转动来调节设备的功能大小。控制柱132伸出壳体11外的一侧固定连接有外齿1321,外齿1321和控制柱132呈同轴设置。旋钮12靠近壳体11的一侧具有空腔123,空腔123的腔底壁上固定连接有连接套筒121,连接套筒121和旋钮12呈同轴设置,连接套筒121的内侧壁上固定连接有内齿1211,内齿1211沿周向设置,当旋钮12套设于控制柱132上时,控制柱132插入连接套筒121内,外齿1321和内齿1211啮合传动,使得用户可以通过旋转旋钮12而将控制柱132进行转动。

45.参照图3和图4,为了使得旋钮12安装于控制柱132上不易晃动,第一前壳111上还固定连接有卡接套筒1112,卡接套筒1112穿设于旋钮12的空腔123内且抵接于空腔123的腔底壁上,限制旋钮12靠近第一前壳111的位置。卡接套筒1112的内侧壁上固定连接有卡接环1113,卡接环1113和卡接套筒1112呈同轴设置,卡接环1113的长度小于卡接套筒1112的长度,旋钮12靠近壳体11的一侧固定连接有卡接板122,卡接板122的数量为若干个,若干卡接

板122均穿设于卡接环1113内且抵接于卡接环1113的内侧壁上,卡接板122远离卡接环1113的轴线的一侧固定连接有卡接凸块1221,卡接凸块1221位于卡接板122远离旋钮12的一侧,卡接凸块1221抵接于卡接环1113远离旋钮12的一侧,配合空腔123的腔底壁将旋钮12的位置固定。

46.参照图5和图6,充电架2包括第二前壳21、第二后壳22、转化电路板23、锂电池24和第二固定组件25。第二前壳21和第二后壳22之间固定连接,第二后壳22嵌设于第二前壳21内,形成一个密闭的空间。转化电路板23和锂电池24均安装于充电架2内且位于第二前壳21和第二后壳22之间,转化电路板23和锂电池24电连接,以提供电能。

47.结合图7,第二前壳21的一侧具有第一斜面211,当充电架2给控制终端1进行充电时,第一斜面211抵接于第一壳体11远离第二前壳21的一侧,使得充电架2和控制终端1形成一个三角支撑结构。转化电路板23上具有转化触头231,转化触头231伸出第一斜面211外,以插入充电孔131内对控制终端1进行充电。

48.第二固定组件25包括第一锁定块251和第二磁块252。第一锁定块251固定连接于第一斜面211上,第一后壳112远离第一前壳111的一侧具有第一锁定槽1122,当充电架2给控制终端1进行充电时,第一锁定块251嵌设于第一锁定槽1122内,使得充电架2和控制终端1之间不易晃动。

49.第二前壳21靠近第二后壳22的一侧具有第二放置槽212,第二放置槽212位于第二前壳21靠近第一斜面211的一侧,第二磁块252嵌设于第二放置槽212内且抵接于第二放置槽212靠近第二斜面312的内侧壁上,第二后壳22上固定连接有第一支撑板221,第一支撑板221抵接于第二磁块252远离第一斜面211的一侧,以将第二磁块252的位置固定。

50.结合图2,当第一锁定块251插入第一锁定槽1122内时,第一磁块141和第二磁块252互相磁性相吸,使得第一锁定块251不易从第一锁定槽1122内脱离。

51.参照图8和图9,供电座3包括第三前壳31、第三后壳32、供电电路板33、连接架34、第三固定组件35和第四固定组件36。

52.第三前壳31和第三后壳32之间可以以卡接的方式连接,也可以通过螺钉的方式连接,此处以两种方式进行连接,即先用卡接进行预定位,然后通过螺钉进行固定。供电电路板33安装于供电座3内且位于第三前壳31和第三后壳32之间,以对其它设备进行供电。

53.供电电路板33上具有供电触头331,供电触头331伸出第三前壳31远离第三后壳32的一侧,以进行供电。

54.第三固定组件35包括第二锁定块351和第三磁块352。第二锁定块351固定连接于第三前壳31远离第三后壳32的一侧。

55.结合图2,当控制终端1安装于供电座3上进行充电时,第二锁定块351插入第一锁定槽1122内,对控制终端1进行支撑。第三前壳31靠近第三后壳32的一侧具有第三放置槽311,第三磁块352嵌设于第三放置槽311内,第三磁块352抵接于第三放置槽311的槽底,第三磁块352的另一侧抵接于第三后壳32上,使得第三磁块352的位置固定。当控制终端1安装于供电座3上进行充电时,第三磁块352和第一磁块141互相磁性相吸,使得第二锁定块351不易从第一锁定槽1122内脱离。

56.参照图9和图10,第三前壳31的上侧还具有第二斜面312,第二斜面312从远离墙面的一侧至靠近墙面的一侧倾斜设置,配合墙面使得充电座放置于第三前壳31的上侧时不易

掉落。供电电路板33上还具有供电孔332,供电孔332位于第三前壳31靠近第二斜面312的一侧,第二斜面312上具有第二避让孔3121,第二避让孔3121和供电孔332互相连通,使得供电孔332裸露于空气中。当充电座安装于供电座3的上侧时,转化触头231插入供电孔332内对充电座进行充电。

57.第三前壳31的上侧还具有第二锁定槽313,当充电座安装于供电座3的上侧时,第一锁定块251插入第二锁定槽313内,使得充电座和供电座3之间的相对位置固定。

58.第四固定组件36包括第四磁块361。第三前壳31远离第三后壳32的一侧具有第四放置槽314,第四放置槽314位于第三前壳31靠近第二斜面312的一侧,第四磁块361嵌设于第四放置槽314内,使得当充电架2安装于供电座3的上侧时,第二磁块252和第四磁块361互相磁性相吸而使得第一锁定块251不易从第二锁定槽313内脱离。

59.第四放置槽314远离第二斜面312的一侧固定连接有第二支撑板315,第四磁块361抵接于第二支撑板315上,驱使第四磁块361的另一侧抵接于第四放置槽314靠近第二斜面312的一侧。第三前壳31远离第三后壳32的一侧还固定连接有镜片板37,镜片板37盖合第四放置槽314,使得第三前壳31的表面美观。镜片板37抵接于第四磁块361上,以对第四磁块361的位置进一步限定。

60.参照图9和图11,连接架34套设于第三后壳32上,连接架34的上侧固定连接有插入板341,第三前壳31配合第四前壳形成有卡接槽316,卡接槽316位于供电座3靠近第二斜面312的一侧且贯穿第三后壳32远离第三前壳31的一侧,卡接槽316靠近槽口的内侧壁上固定连接有抵接板317,抵接板317位于卡接槽316的上侧,当插入板341插入卡接槽316内时,插入板341抵接于抵接板317靠近卡接槽316的槽底的一侧,使得抵接板317不易从卡接槽316内脱离。连接架34的下侧还固定连接有锁定板342,锁定板342和连接架34呈垂直设置,第三后壳32配合第三前壳31形成有通槽321,通槽321位于供电座3远离卡接槽316的一侧,锁定板342嵌设于通槽321内,锁定板342上具有第一螺钉孔3421,第三前壳31靠近通槽321的一侧具有第二螺钉孔318,第三后壳32靠近通槽321的一侧具有第三螺钉孔322,使得锁定板342、第三前壳31和第三后壳32之间可以通过螺钉连接。

61.连接架34上还安装有预埋螺钉38。预埋螺钉38事先固定连接于墙面上,连接架34上还具有安装孔343,安装孔343的数量为两个且位于第三后壳32的两侧,预埋螺钉38的螺杆一一对应穿设于安装孔343内,以对连接架34进行支撑。第三后壳32靠近墙面的一侧具有安装槽323,安装槽323和安装孔343互相连通,安装槽323位于安装孔343远离墙面的一侧,且安装槽323的横截面积大于安装孔343的横截面积,使得预埋螺钉38的螺头在穿过安装孔343抵接于连接架34远离墙面的一侧。

62.本技术实施例一种智能中控设备的实施原理为:当控制终端1无需工作且需要充电时,控制终端1贴近供电座3,第二锁定块351插入第一锁定槽1122内,第一磁块141和第三磁块352互相磁性相吸,供电触头331插入充电孔131内进行充电;当控制终端1需要工作且需要充电时,将充电架2从供电座3上取下,然后将第一锁定块251插入第一锁定槽1122内,第一磁块141和第二磁块252互相磁性相吸,转化触头231插入充电孔131内进行充电并可以移动至任意地方;当充电架2内的锂电池24内的电量不足时,充电架2放置于供电座3上,第一斜面211和第二斜面312抵接,第一锁定块251插入第二锁定槽313内,第二磁块252和第四磁块361互相磁性相吸。

63.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1