一种具有极低寄生电感的双面散热SiC半桥模块封装结构的制作方法

一种具有极低寄生电感的双面散热sic半桥模块封装结构

技术领域

1.本发明涉及到一种半导体器件,特别是涉及到一种具有极低寄生电感的双面散热sic半桥模块封装结构。

背景技术:

2.功率半导体器件是电力电子变流器的核心部件。近年来,随着电力电子技术在新能源发电和电动汽车等领域的快速发展以及sic等宽禁带半导体的开发,对功率半导体器件也提出了新的需求。

3.虽然sic等宽禁带半导体比si基半导体具有更高的工作温度、更高的击穿电压强度、更高的热导率以及更高的开关频率。然而,将基于si功率器件的传统的封装技术用来对宽禁带半导体功率器件进行封装时,会带来两个较大的问题。一是传统封装技术采用引线键合来实现结构中复杂的内部互联,这会带来较大的寄生电感,在功率半导体器件关断时,较大寄生电感中存储的能最会造成电压尖峰和振荡,并可能增加损耗,随着近年来功率半导体器件开关速度越来越快,封装的寄生电感问题更为突出。因此为了保障功率器件和电力电子系统的性能和安全运行,在功率模块封装设计时需注意减小封装寄生电感。二是传统封装技术的散热方式多为单面散热,因此,散热效率差。而sic器件可以工作在更高的温度下,因此在散热方面具有更高的要求,若没有高效的散热方式,会影响模块可靠性。

4.因此,开发具有低寄生电感和高效散热方式的封装结构已经成为研究的热点问题,这既有学术论文对此做了深入的理论分析,也有实际应用的工程方法,如发明申请专利《双面散热ipm混合模块的封装结构及加工工艺》(cnl09920785a)和《带固定装置双面水冷的半导体器件三维堆叠封装结构》(cn103367278a)。

5.中国发明专利申请公开说明书公开的《双面散热ipm混合模块的封装结构及加工工艺》,以上下双基板且芯片倒装的封装形式,将igbt芯片的发射极和sbd芯片的阳极通过覆铜陶瓷板连接到引线框架,减少键合引线,提升模块可靠性;再以纳米银互连层替代芯片与基板之间的焊料层,有助于发挥sic材料的高温特性,同时提高热量从芯片到基板的纵向传导能力,从而降低ipm混合模块的最高温度,提升模块使用寿命。但是,该结构存在以下不足:

6.1、该结构并未考虑降低功率端子方法,而封装结构大部分电感来自于功率端子:

7.2、该结构并不是使用水冷散热,无法满足大功率器件的要求。

8.中国发明专利申请公开说明书书公开的《带固定装置双面水冷的半导体器件三维堆叠封装结构》,实现了半导体器件的立体封装,无引线键合,降低引线键合所产生的线路电阻和自身电感,采用双面水冷散热,具有体积小,可集成的功率大,散热系数大。同时,每个叠压板可以封装任意个数的以及尺寸相同或各异的半导体元件,并且预置的固定结构有效的防止半导体元件在受到外部冲击时产生滑移,可变性的连接件防止器件在工作时受到冲击、震动、热胀冷缩等而产生变形甚至sic半导体芯片受损,每个叠压板都具有温度和压力检测装置用以防止因使用环境不当而造成的sic半导体芯片寿命损耗。但是,该结构存在

以下不足:

9.1、该结构并未考虑每个sic半导体芯片的均衡散热;

10.2、该结构并未考虑各支路寄生电感分布的一致性。

技术实现要素:

11.本发明的目的在于提供一种具有极低寄生电感的双面散热sic半桥模块封装结构。针对目前封装技术寄生电感大的问题,提出一种采用上下双层dbc结构,并且直流正、负端子采用叠层技术的方法来减少寄生电感。顶部与底部双dbc结构可以实现双层散热,提高模块的可靠性。另外,正端子与底部dbc连接,有两个焊接点和两个螺孔;负端子与顶部dbc连接,有两个焊接点和一个居中螺孔,这种布局结构有利于封装结构对称,因此获得良好的均流效果。

12.为了达到上述目的,本发明提供的技术方案如下:

13.一种具有极低寄生电感的双面散热sic半桥模块封装结构,所述封装结构包括dbc、直流端子、输出端子、sic芯片、垫片及驱动引针;

14.所述dbc包括顶部dbc和底部dbc;

15.所述直流端子由正端子和负端子叠层形成;其中正端子与底部dbc连接,且为了保持回路对称,正端子具有两个焊接点和两个螺孔,负端子与顶部dbc连接,且为了保持回路对称,负端子具有两个焊接点和一个居中的螺孔,所述输出端子与底部dbc连接;

16.所述顶部dbc上设置有连接垫片连接区和两组缓冲垫片连接区,每组缓冲垫片连接区均包括多个缓冲垫片连接区;其中一组缓冲垫片连接区到所述负端子的距离相等,另外一组缓冲垫片连接区到所述连接垫片连接区的距离相等;所述底部dbc上设置有两组芯片连接区,每组芯片连接区均包括多个芯片连接区,其中一组芯片连接区到正端子的距离相等,另外一组芯片连接区到输出端子的距离相等;

17.所述芯片设置在所述芯片连接区上,所述底部dbc上还设有每一个芯片的驱动回路;

18.所述垫片包括缓冲垫片、连接垫片和陶瓷垫片,所述缓冲垫片焊接在芯片与顶部dbc的缓冲垫片连接区之间,起到缓冲和连接的作用,所述连接垫片焊接在顶部dbc的连接垫片连接区和底部dbc之间,起连接作用,所述陶瓷垫片置于正端子与负端子之间,起绝缘隔离的作用。

19.进一步的,每组芯片为并联芯片,且每组并联芯片成直线排布,两组所述并联芯片平行排布。

20.进一步的,所述缓冲垫片材料采用金属钼,能缓解芯片热应力,防止芯片开裂。

21.进一步的,所述底部dbc上各个芯片的驱动回路完全相同,芯片与驱动回路采用键合线连接。

22.进一步的,芯片与dbc、芯片与垫片,垫片与dbc的焊接采用真空回流焊接。

23.进一步的,直流端子、输出端子以及驱动引针采用金属超声键合连接到dbc上。

24.进一步的,所述封装结构采用标准模块设计,具有很好的拓展性。

25.进一步的,所述封装结构采用平面封装结构,可以实现双面散热。

26.本发明的优点在于:本发明能有效降低器件开关过程中的电压尖峰,并保证多芯

片并联具有良好的均流性。另外,标准化的模块设计,使该模块具有极好的拓展性。

附图说明

27.图1为本发明的封装电路拓扑;

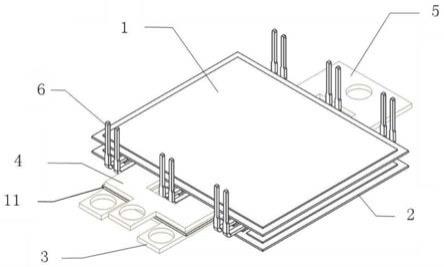

28.图2为整体结构示意图;

29.图3为底部dbc结构示意图;

30.图4为顶部dbc结构示意图;

31.图5为底部dbc基板上键合线的示意图;

32.图6为顶部dbc基板上缓冲垫片与连接垫片的示意图;

33.图7为本发明顶部与底部dbc基板上焊接点与连接区示意图;

34.图8为焊接到芯片连接区上的芯片结构示意图;

35.图9为整体结构的侧面示意图。

具体实施方式

36.下面结合附图对本发明的具体实施例进行说明。

37.图1为本发明封装结构的电路图。图中p为正极,n为负极,output为交流输出端口,该电路共有六个sic半导体芯片,并联的sic半导体芯片增加了总电流,使封装结构可集成的功率更大。

38.如图2-4所示本发明所述具有极低寄生电感的双面散热sic半桥模块封装结构,其结构主体包括一个顶部dbc1、一个底部dbc2、一个正端子3、一个负端子4、一个输出端子5、六个sic芯片7、六个缓冲垫片9、四个连接垫片8及六组驱动引针6,一组驱动引针有两个驱动引针6,一个连接驱动源极、一个连接驱动栅极。其中正端子3与负端子4通过叠层组成直流端子,叠层有利于减少寄生电感。正端子3有两个焊接点和两个螺孔、负端子4有两个焊接点和一个居中螺孔,这样的设计结构有利于保持回路对称。缓冲垫片9焊接在sic半导体芯片7与顶部dbc1之间,起缓冲作用,缓冲垫片9使用的材料是钼,能缓解芯片热应力,防止芯片开裂;连接垫片8焊接在顶部dbc1与底部dbc2之间,起连接作用。

39.图2为封装整体结构图,图3、图4分别为封装整体结构拆解开以后的下半部分和上半部分,图7为未安装正端子3、负端子4、输出端子5以及驱动引针6的顶部dbc1与底部dbc2。图8是sic半导体芯片7,包括源极16、栅极17、漏极18,芯片7的源极16与漏极18分别与顶部dbc1上的缓冲垫片9和底部dbc2上的芯片连接区14焊接在一起,驱动回路的一组驱动引针6分别与sic半导体芯片7的源极16和栅极17连接在一起。

40.由图7中未安装任何组件的顶部dbc1与底部dbc2开始,首先将其与驱动引针6键合。驱动引针6为l形,与底部dbc2键合部分长5.27mm,厚度为0.5mm,通过金属超声键合技术使其引脚与底部dbc2金属化层之间实现原子级键合。同样地,使用金属超声键合技术实现正端子3、输出端子5、负端子4与底部dbc2及顶部dbc1端子焊接点12之间的键合。需要注意的是,正端子3与底部dbc2焊接在一起后,需要将陶瓷垫片11放置在正端子3上方,实现正端子3与负端子4之间的隔离绝缘,如图5所示。

41.下面需要将sic半导体芯片7焊接到底部dbc2上的芯片连接区14,这个过程通过一次回流焊完成,焊接完成后将sic半导体芯片7的源极15和栅极16分别与驱动回路的驱动引

针6通过引线键合连接到一起。在顶部dbc1上,需要将六个缓冲垫片9和两个连接垫片8分别焊接到顶部dbc1上的缓冲垫片连接区13和连接垫片连接区15。顶部dbc1与底部dbc2上的组件都已经焊接完毕,接下来需要将二者焊接在一起,如图9所示。将顶部dbc1与底部dbc2涂完焊膏并对齐后,用二次回流焊将两者焊接在一起,完成整个低寄生电感的双面散热sic半桥模块结构的封装。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1