一种氢燃料电池电堆的制作方法

1.本实用新型涉及燃料电池技术领域,尤其涉及一种氢燃料电池电堆。

背景技术:

2.随着氢能汽车的大力发展,越来越多的氢燃料电池电堆系统将装配于氢能汽车上。氢燃料电池电堆工作时会产生大量的热量,导致氢燃料电池的温度升高;如果不及时降低氢燃料电池电堆的温度,将会导致其无法工作。目前,通常在氢燃料电池电堆中设置冷却液管路,通过通入冷却液对氢燃料电池电堆进行降温。现有的氢燃料电池电堆中通常额外设置冷却管路,占用较多的电堆的内部空间,且对电堆中电极板的换热效果较差。

技术实现要素:

3.本实用新型旨在解决现有的燃料电池电堆中因额外设置冷却管路,导致占用较多的电堆内部空间,且对电堆中电极板的换热效果较差的技术问题。

4.本实用新型提供一种氢燃料电池电堆,包括:第一阳极电极板、第一阴极电极板以及多个依次交替分布在所述第一阳极电极板和所述第一阴极电极板之间的第二阴极电极板和第二阳极电极板;

5.所述第一阳极电极板的一侧设置有第一凹槽,另一侧设置有第一接头;所述第一凹槽的一端内设置有第一通孔;所述第二阴极电极板的两侧相对设置有第二凹槽;所述第二凹槽的两端内分别设置有第二通孔和第三通孔;所述第二阳极电极板的两侧相对设置有第三凹槽;所述第三凹槽的两端内分别设置有第四通孔和第五通孔;所述第一阴极电极板的一侧设置有第四凹槽,另一侧设置有第二接头;所述第四凹槽一端的内部设置有第六通孔;

6.所述第一接头、所述第一通孔、所述第二通孔和所述第四通孔依次连通形成第一通道;所述第二接头、所述第六通孔、所述第五通孔和所述第三通孔依次连通形成第二通道;所述第一凹槽与所述第二凹槽配合形成第三通道;所述第二凹槽与所述第三凹槽配合形成第四通道;所述第三凹槽与所述第四凹槽配合形成第五通道;所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道并联设置在所述第一通道和所述第二通道之间。

7.在一些优选地实施例中,所述第一通道、所述第二通道、所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道的内侧壁上均设置有绝缘薄膜。

8.由于氢燃料电池电堆的阴极和阳极材料本身的电绝缘性能较差,采用去离子冷却液也会在使用期间导入离子进入冷却液中,导致所述氢燃料电池电堆绝缘性能过低故障;本实用新型通过在所述第一通道、所述第二通道、所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道的内侧壁上设置所述绝缘薄膜,能够有效的阻隔氢燃料电池电堆中的冷却液和电极,使得冷却液与电极之间获得较大的绝缘阻值,避免所述氢燃料电池电堆出现绝缘性能过低故障。另外,通过将所述第一通道、所述第二通道、所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道设置成组合形式,方便在其内部设置所述绝缘薄膜。

9.在一些更加优选地实施例中,所述第一凹槽、所述第二凹槽、所述第三凹槽和所述第四凹槽均设置呈s型。

10.本实用新型的实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本实用新型中的氢燃料电池电堆包括第一阳极电极板、第一阴极电极板以及多个依次交替分布在所述第一阳极电极板和所述第一阴极电极板之间的第二阴极电极板和第二阳极电极板;通过在所述第一阳极电极板的一侧设置第一凹槽,另一侧设置第一接头,在所述第一凹槽的一端内设置第一通孔,在所述第二阴极电极板的两侧相对设置第二凹槽,在所述第二凹槽的两端内分别设置第二通孔和第三通孔,在所述第二阳极电极板的两侧相对设置第三凹槽,在所述第三凹槽的两端内分别设置第四通孔和第五通孔,在所述第一阴极电极板的一侧设置第四凹槽,另一侧设置第二接头,并在所述第四凹槽一端的内部设置第六通孔,使得所述第一接头、所述第一通孔、所述第二通孔和所述第四通孔依次连通形成第一通道,所述第二接头、所述第六通孔、所述第五通孔和所述第三通孔依次连通形成第二通道,所述第一凹槽与所述第二凹槽配合形成第三通道,所述第二凹槽与所述第三凹槽配合形成第四通道,所述第三凹槽与所述第四凹槽配合形成第五通道,所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道并联设置在所述第一通道和所述第二通道之间,从而形成所述氢燃料电池电堆的冷却管路,无需额外增设管路,节约所述氢燃料电池的内部使用空间,且对所述阴极电极板和所述阳极电极板的换热效果较好。

11.另外,本实用新型通过在所述第一通道、所述第二通道、所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道的内侧壁上设置所述绝缘薄膜,能够有效的阻隔氢燃料电池电堆中的冷却液和电极,使得冷却液与电极之间获得较大的绝缘阻值,避免所述氢燃料电池电堆出现绝缘性能过低故障。

附图说明

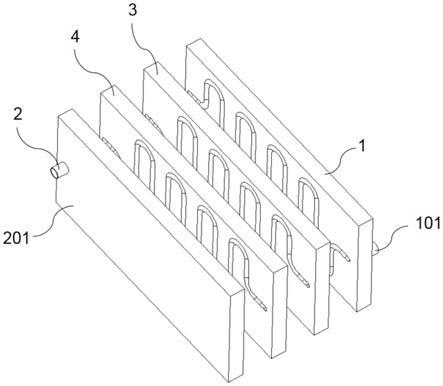

12.图1为本实用新型某一实施例中燃料电池电堆的立体结构示意图;

13.图2为图1中燃料电池电堆的俯视图;

14.图3为图1中燃料电池电堆的结构爆炸示意图;

15.图4为图1燃料电池电堆中第一阳极电极板1的结构示意图;

16.图5为图1燃料电池电堆中第二阴极电极板3的结构示意图;

17.图6为图1燃料电池电堆中第二阳极电极板4的结构示意图;

18.图7为图1燃料电池电堆中第一阴极电极板2的结构示意图;

19.其中,1、第一阳极电极板;101、第一接头;102、第一凹槽;103、第一通孔;2、第一阴极电极板;201、第二接头;202、第四凹槽;203、第六通孔;3、第二阴极电极板;301、第二凹槽;302、第二通孔;303、第三通孔;4、第二阳极电极板;401、第三凹槽;402、第四通孔;403、第五通孔。

具体实施方式

20.下面结合附图来具体描述本实用新型的优选实施例,其中,附图构成本技术一部分,并与本实用新型的实施例一起用于阐释本实用新型的原理,并非用于限定本实用新型的范围。

21.请参考图1至图7,本实用新型的实施例提供了一种氢燃料电池电堆,包括:第一阳极电极板1、第一阴极电极板2以及多个依次交替分布在第一阳极电极板1和第一阴极电极板2之间的第二阴极电极板3和第二阳极电极板4;第一阳极电极板1、第二阴极电极板3、第二阳极电极板4和第一阴极电极板2通过压装的方式进行连接;在本实施例中,第二阴极电极板3和第二阳极电极板4的数量分别为一个;第一阳极电极板1、第二阴极电极板3、第二阳极电极板4和第一阴极电极板2依次排列,并通过压装连接;

22.第一阳极电极板1的一侧设置有第一凹槽102,另一侧设置有第一接头101;第一凹槽102的一端内设置有第一通孔103;第二阴极电极板3的两侧相对设置有第二凹槽301;第二凹槽301的两端内分别设置有第二通孔302和第三通孔303;第二阳极电极板4的两侧相对设置有第三凹槽401;第三凹槽401的两端内分别设置有第四通孔402和第五通孔403;第一阴极电极板2的一侧设置有第四凹槽202,另一侧设置有第二接头201;第四凹槽202一端的内部设置有第六通孔303;为了增大与第一阳极电极板1、第二阴极电极板3、第二阳极电极板4和第一阴极电极板2之间的换热面积;第一凹槽102、第二凹槽301、第三凹槽401和第四凹槽202均呈s型;

23.第一接头101、第一通孔103、第二通孔302和第四通孔402依次连通形成第一通道;第二接头201、第六通孔303、第五通孔403和第三通孔303依次连通形成第二通道;第一凹槽102与靠近第一阳极电极板1一侧的第二凹槽301配合形成第三通道;所述第三通道呈s型;远离第一阳极电极板1一侧的第二凹槽301与靠近第二阴极电极板3一侧的第三凹槽401配合形成第四通道;所述第四通道呈s型;远离第二阴极电极板3一侧的第三凹槽401与第四凹槽202配合形成第五通道;所述第五通道呈s型;所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道并联设置在所述第一通道和所述第二通道之间;所述第三通道的两端分别与所述第一通道和所述第二通道连通;所述第四通道的两端分别与所述第一通道和所述第二通道连通;所述第五通道的两端分别与所述第一通道和所述第二通道连通;使用时,将第一接头101和第二接头201分别与外部冷却液管路连通;冷却液通过所述第一通道后,分别流经所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道,最后通过所述第二通道流出至所述氢燃料电池电堆的外部。

24.进一步地,所述第一通道、所述第二通道、所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道的内侧壁上均设置有绝缘薄膜(图中未示出);所述绝缘薄膜通过耐高温的导热胶设置在所述第一通道、所述第二通道、所述第三通道、所述第四通道和所述第五通道的内侧壁上;所述耐高温的导热胶为现有技术,故不在此赘述其具体组成。

25.在本文中,所涉及的前、后、上、下等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部件相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本技术请求保护的范围。

26.在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。

27.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1