发光元件和显示装置的制作方法

1.本技术涉及半导体相关技术领域,尤其涉及一种发光元件和显示装置。

背景技术:

2.发光二极管由于发光效率高、节能、环保、寿命长的特点,广泛应用于各个领域,例如,液晶显示屏中的背光源。由于液晶显示屏是以偏振光为基础成像的,背光源的光在进入液晶时必须是偏振光,因此,背光源选择为具有高偏振度的偏振光源。

3.传统的偏振光源一般由发光二极管外加偏振片组成,偏振片将发光二极管发出的光转换成偏振光,但是,发光二极管的发光效率不能得到充分利用,其发光效率损失可达50%。为了提高偏振光源中发光二极管的光利用效率,一般选用起偏元件或旋光元件与偏振片配合使用,使得偏振光源的结构复杂、体积较大,且制造成本高。

技术实现要素:

4.本技术的目的在于提供一种发光元件,其将发光二极管芯片、波长转换层和偏振层设置成一体结构的发光元件本体,且上述发光元件本体的侧壁均包覆有反射层,无需另外设置起偏元件或旋光元件,即可提高光的利用效率。

5.另一目的还在于提供一种显示装置,其包括上述的发光元件。

6.第一方面,本技术提供一种发光元件,其包括:

7.发光二极管芯片,具有一出光面;

8.波长转换层,形成在发光二极管芯片的出光面上;

9.偏振层,形成在波长转换层远离出光面的表面上,偏振层、波长转换层和发光二极管芯片共同构成发光元件本体;

10.反射层,覆盖发光元件本体的侧壁。

11.在一种可能的实施方案中,在与出光面垂直的投影方向上发光二极管芯片的投影落入在波长转换层的投影内部。

12.在一种可能的实施方案中,波长转换层的宽度为发光二极管芯片的宽度的100%~110%。

13.在一种可能的实施方案中,波长转换层的厚度为80~120μm。

14.在一种可能的实施方案中,在与出光面垂直的投影方向上波长转换层的投影落入在偏振层的投影内部。

15.在一种可能的实施方案中,偏振层的宽度为波长转换层的宽度的100%~110%。

16.在一种可能的实施方案中,反射层中远离发光元件本体侧壁的壁面对齐设置。

17.在一种可能的实施方案中,反射层在发光二极管芯片侧壁处具有第一宽度d1,在波长转换层侧壁处具有第二宽度d2,在偏振层侧壁处具有第三宽度d3,且第一宽度d1≥第二宽度d2≥第三宽度d3。

18.在一种可能的实施方案中,反射层是具有光反射性或光散射性的填料与透明树脂

掺杂所制成的构件,反射层在偏振层侧壁处的宽度d3为100~150μm。

19.在一种可能的实施方案中,发光元件的高度为200~500μm。

20.在一种可能的实施方案中,偏振层包括透明基板以及设置在透明基板上的金属线栅周期性结构。

21.在一种可能的实施方案中,透明基板包括蓝宝石衬底或者玻璃衬底,且厚度为50~150μm。

22.在一种可能的实施方案中,金属线栅周期性结构的周期为50~200nm,占空比为30%~70%。

23.第二方面,本技术提供一种显示装置,其包括上述实施例中的发光元件。

24.与现有技术相比,本技术至少具有如下有益效果:

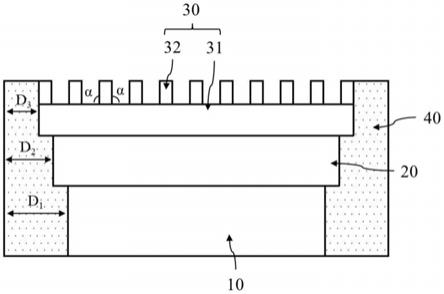

25.将发光二极管芯片、波长转换层和偏振层设置成一体结构的发光元件本体,且上述发光元件本体的侧壁均包覆有反射层,该反射层能够将上述发光元件本体侧壁处的光进行反射,保证发光元件本体的侧壁不漏光,提高了光的利用效率。

26.波长转换层的尺寸大于发光二极管芯片的尺寸,且偏振层的尺寸大于波长转换层的尺寸,可有效避免发光二极管芯片以及波长转换层中的光溢出,提高了光的利用效率。

附图说明

27.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

28.图1为根据本技术实施例示出的一种发光元件的结构示意图;

29.图2为根据本技术实施例示出的一种发光元件的结构示意图;

30.图3为根据本技术实施例示出的一种发光元件的结构示意图。

31.图示说明:

32.10发光二极管芯片;20波长转换层;30偏振层;31透明基板;32金属线栅周期性结构;40反射层;50承载基板;51粘接层;

33.100衬底;110半导体堆叠层;111第一半导体层;112有源层;113第二半导体层;120保护层;130第一电极;140第二电极。

具体实施方式

34.以下通过特定的具体实施例说明本技术的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本技术的其他优点与功效。本技术还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或营业,本技术中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本技术的精神下进行各种修饰或改变。

35.在本技术的描述中,需要说明的是,术语“上”和“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”和“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

36.根据本技术的一个方面,提供一种发光元件。参见图1,该发光元件包括发光二极管芯片10,以及形成在发光二极管芯片10的出光面上的波长转换层20。波长转换层20远离出光面的表面上形成有偏振层30,偏振层30用于使发光元件输出线偏振光,其主要是通过预设方向光而反射其他方向的出光,预设方向光可为垂直于出光面的光。偏振层30、波长转换层20和发光二极管芯片10共同构成发光元件本体。反射层40覆盖发光元件本体的侧壁。

37.将发光二极管芯片10、波长转换层20和偏振层30设置成一体结构的发光元件本体,且上述发光元件本体的侧壁均包覆有反射层40,该反射层40能够将上述发光元件本体侧壁处的光进行反射,保证发光元件本体的侧壁不漏光,提高了光的利用效率。上述发光元件的高度为200~500μm,进一步可优选为300~350μm,体积较小,结构简单,且制造成本低。

38.在一种实施方式中,参见图1,在与出光面垂直的投影方向上发光二极管芯片10的投影落入在波长转换层20的投影内部,也可以描述为波长转换层20的宽度大于发光二极管芯片10的宽度。波长转换层20的宽度为发光二极管芯片10的宽度的100%~110%,且波长转换层20的宽度优选为发光二极管芯片10的宽度的103%~105%。

39.波长转换层20的尺寸大于发光二极管芯片10的尺寸,可保证发光二极管芯片10所发出的光最大限度地进入至波长转换层20的内部,避免发光二极管芯片10所发出的光溢出,提高光的利用效率。本实施例中,发光二极管芯片10的发光波段位于蓝光波段。波长转换层20为能够将发光二极管芯片10所发出的光部分转换为白光的构件,且波长转换层20的厚度为80~120μm。

40.在一种实施方式中,参见图1,在与出光面垂直的投影方向上波长转换层20的投影落入在偏振层30的投影内部,也可以描述为偏振层30的宽度大于波长转换层20的宽度。偏振层30的宽度为波长转换层20的宽度的100%~110%,且偏振层30的宽度优选为波长转换层20的宽度的103%~105%。

41.偏振层30的尺寸大于波长转换层20的尺寸,可保证波长转换层20所输出的光最大限度地进入至偏振层30的内部,避免波长转换层20所输出的光溢出,提高光的利用效率。本实施例中,波长转换层20选择为黄色荧光粉,在波长转换层20的作用下,发光二极管芯片10所发出的光转换为白光,并以白光的形式入射至偏振层30。

42.在一种实施方式中,参见图1,偏振层30包括透明基板31以及设置在透明基板31上的金属线栅周期性结构32,该金属线栅周期性结构32呈周期性线条状分布,其可通过波长为390~770nm的可见光。透明基板31包括蓝宝石衬底或者玻璃衬底,且厚度为50~150μm。

43.金属线栅周期性结构32具体为al线栅周期性结构,其线栅周期为50~200nm,占空比为30%~70%。每条金属线的宽度为30~60nm,且可优选为40nm、50nm或者60nm;每条金属线的高度为100~200nm,且可优选为120nm或者200nm;相邻两条金属线之间的间距为100~150nm,且可优选为100nm、120nm或者140nm。每条金属线在宽度方向上的侧壁与水平面的夹角α为90~95

°

。

44.在一种实施方式中,参见图1,反射层40是具有光反射性或光散射性的填料与透明树脂掺杂所制成的构件,上述填料的粒径大于发光二极管芯片10所发出光的波长。反射层40具体是由二氧化钛、氧化锌、氧化铝、二氧化锆或者硫酸钡等填料与透明树脂掺杂所制成的白胶,其可以通过接触式点胶、非接触式点胶或者印刷方式形成。反射层40对于可见光的

反射率大于92%。

45.反射层40中远离发光元件本体侧壁的壁面对齐设置。具体地,反射层40在发光二极管芯片10侧壁处具有第一宽度d1,在波长转换层20侧壁处具有第二宽度d2,在偏振层30侧壁处具有第三宽度d3,且第一宽度d1≥第二宽度d2≥第三宽度d3。

46.反射层40在偏振层30侧壁处的宽度,也就是第三宽度d3优选为100~150μm,d3具体可选为100μm、110μm、130μm或者150μm。在d3为100~150μm时,反射层40在偏振层30侧壁处具有较大厚度,反射层40对偏振层30的侧壁出光具有较强的反射能力,提高了发光元件的出光效率。

47.以反射层40在偏振层30侧壁处的具体宽度d3值为例,对反射层40的反射能力进行说明:

48.反射层40在偏振层30侧壁处的宽度d3值为65μm时,反射层40对于可见光的反射率大于85%;

49.反射层40在偏振层30侧壁处的宽度d3值为100μm时,反射层40对于可见光的反射率大于92%;

50.反射层40在偏振层30侧壁处的宽度d3值为150μm时,反射层40对于可见光的反射率大于95%。

51.在一种实施方式中,参见图2,发光二极管芯片10中与出光面相反的一侧表面设置有承载基板50,承载基板50用于连接发光二极管芯片10的表面设置有粘接层51,粘接层51具体为热解胶,其在170℃以上的温度下分解,以将发光元件从承载基板50上的剥离。在发光元件从承载基板50上剥离的过程中,反射层40不会从发光元件上脱落。

52.在一种实施方式中,发光二极管芯片10包括但不限于是正装结构发光二极管芯片、倒装结构发光二极管芯片或者垂直结构发光二极管芯片。

53.下面以图3所示的倒装结构发光二极管芯片进行示例说明:

54.参见图3,发光二极管芯片10包括衬底100,且衬底100的上表面为出光面。衬底100为透明衬底,具体为蓝宝石平底衬底或者蓝宝石图形化衬底。

55.半导体堆叠层110形成于衬底100的下表面,其自上而下包括第一类型半导体层111、有源层112和第二类型半导体层113。在本实施例中,第一半导体层111为n型半导体层,第二半导体层113为p型半导体层,有源层112为多层量子阱层,其能够提供一个蓝光、绿光或者红光的发光辐射。较佳地,半导体堆叠层110的下表面设有台面结构,该台面结构暴露出第一半导体层111的内部。

56.保护层120覆盖半导体堆叠层110的侧壁、下表面以及台面结构,且保护层120分别开设有位于台面结构、第二半导体层113下方的通孔。第一电极130位于保护层120上并穿过台面结构下方的通孔以与第一半导体层111电性连接,第二电极140位于保护层120上并穿过第二半导体层113下方的通孔以与第二半导体层113电性连接。

57.保护层120包括但不限于是分布式布拉格反射镜,保护层120的材料为sio2、tio2、zno2、zro2、cu2o3等不同材料中的至少两种,该保护层120具体包括采用诸如电子束蒸镀或者离子束溅射等技术使两种材料以交替层叠成多层的方式所制成的分布式布拉格反射镜。

58.根据本技术的一个方面,提供一种显示装置,其可以是背光显示装置,例如电视、手机、面板,或者可以是rgb显示屏。不管是背光显示装置或者rgb显示屏,上述显示装置均

包括上述实施例中的发光元件。上述发光元件以数百颗或者数千颗或者数万颗的数量集成式的安装在应用基板或者封装基板上,形成背光显示或者rgb显示的发光光源部分。

59.由以上的技术方案可知,本技术将发光二极管芯片10、波长转换层20和偏振层30设置成一体结构的发光元件本体,且上述发光元件本体的侧壁均包覆有反射层40,该反射层40能够将上述发光元件本体侧壁处的光进行反射,保证发光元件本体的侧壁不漏光,提高了光的利用效率。

60.进一步地,波长转换层20的尺寸大于发光二极管芯片10的尺寸,且偏振层30的尺寸大于波长转换层20的尺寸,可有效避免发光二极管芯片10以及波长转换层20中的光溢出,提高了光的利用效率。

61.以上所述仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本技术的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1