一种太阳能双面电池及其背电极结构和背面图形结构的制作方法

1.本实用新型属于光伏组件技术领域,具体涉及一种太阳能双面电池的背电极结构及包括了该背电极结构的背面图形结构以及包括了该背面图形结构的太阳能双面电池。

背景技术:

2.随着perc(passivated emitterand rear cell)双面电池技术的快速发展,光伏电池产业对双面电池的效率提升和成本要求越来越高,如何实现电池效率的提升和成本的节约是每个光伏电池厂的首要目标。现有的perc技术,正面及背面的金属复合损失仍然是亟待改善的难点。目前,se(select emitter)技术、分段式多主栅金属电极可以很好地解决perc电池正面金属复合损失的问题;常规的背面激光开槽、分段式多主栅也可以解决部分背面金属复合损失的问题。但是背面银电极和铝背场搭接的区域,由于银铝浆同时存在,浆料腐蚀性增强,对背面的钝化膜破坏性大,导致该区域存在较强的金属复合,对太阳能双面电池的效率存在不利影响。

技术实现要素:

3.有鉴于此,为了克服现有技术的缺陷和达到上述目的,本实用新型的目的是提供一种改进的太阳能双面电池的背电极结构,其能够解决太阳能双面电池的背面银电极与铝电场的搭接区域较大导致该区域较大的金属复合损失的问题。

4.为了达到上述目的,本实用新型采用以下的技术方案:

5.一种太阳能双面电池的背电极结构,所述太阳能双面电池的背面包括铝主栅,所述铝主栅包括环形部,所述环形部内开设有空腔,所述背电极容纳于所述空腔中,所述太阳能双面电池的背面包括若干个所述背电极,所述背电极结构包括本体、设置在所述本体两侧的延伸部,所述延伸部与所述环形部的栅线搭接。

6.通过将原有的背电极结构进行改进,首先缩短原有结构的宽度,长度不变,即得到本实用新型中的本体,再在本体的两侧设置延伸部,整个背电极结构上印刷银浆料层。延伸部与铝主栅的环形部搭接,相比于原有的背电极结构,铝主栅的栅线只与延伸部搭接,能够有效减少背电极与铝电场的搭接区域的面积。

7.根据本实用新型的一些优选实施方面,所述本体的两侧分别设置有一个或多个所述延伸部,每个所述延伸部均包括两个第一侧边和两个第二侧边,两个所述第一侧边相互平行且长度相等,两个所述第二侧边相互平行且长度相等;两个所述第二侧边中的其中一个与所述本体固定连接。在本实用新型的一些实施例中,延伸部的形状设置为规则的矩形,有利于该太阳能双面电池印刷网版的制作。

8.根据本实用新型的一些优选实施方面,所述本体的宽度与所述第一侧边的长度的比例大于等于5.3:1;所述第二侧边的长度小于所述本体的长度。延伸部的第二侧边的长度只需小于本体的长度即可,例如可在本体的两侧各设置一个延伸部,也能起到减少搭接区域面积的作用;对于延伸部的第一侧边的长度而言,本体的宽度与第一侧边的长度的比例

至少要达到5.3:1,保证本体的宽度不影响背电极与焊带之间的焊接,若本体的宽度过短而第一侧边的长度过长,会导致组件焊接不良,影响电池的el(电致发光),还会导致背电极的拉脱力不合格,组件会有降级成为不良品的风险。

9.根据本实用新型的一些优选实施方面,所述本体的两侧分别均匀间隔地设置有多个所述延伸部,且所述本体两侧的所述延伸部一一对应,位于所述本体同一侧的相邻两个所述延伸部与本体之间形成凹槽。在本实用新型的一些实施例中,本体的两侧分别设置有5个延伸部,本体两侧对应的两个延伸部的第一侧边与本体的宽度之和等于原来的背电极结构的宽度,本体同侧的5个延伸部及相邻延伸部之间的凹槽的宽度之和等于原来的背电极结构的高度。具体地,设置每个延伸部的第一侧边和第二侧边的长度均为0.3mm,凹槽的宽度即位于本体同侧的相邻两个延伸部之间的距离为0.25mm,本体的宽度为1.6mm,本体的长度为2.2mm。当背电极结构与铝主栅搭接时,凹槽的面积即为搭接区域减少的面积,由于凹槽处不会被印刷银浆料层,故在凹槽处便不会产生银铝复合,从而降低银铝复合的损失。

10.根据本实用新型的一些优选实施方面,所述太阳能双面电池的背面包括铝副栅,所述铝副栅垂直于所述铝主栅的延伸方向,所述延伸部的延伸方向平行于所述铝副栅。

11.根据本实用新型的一些优选实施方面,所述太阳能双面电池的背面设置有两组背电极组,每组所述背电极组包括12列沿垂直于所述铝副栅的方向延伸的背电极列,每列所述背电极列包括4个均匀间隔设置的背电极。

12.本实用新型还提供了一种包括了如上所述的背电极结构的背面图形结构,所述太阳能双面电池的背面设置有所述背面图形结构,所述背面图形结构包括所述背电极结构、铝主栅及铝副栅。

13.根据本实用新型的一些优选实施方面,所述铝主栅的环形部包括两个平行的第一栅线,位于所述本体两侧的所述延伸部远离所述本体的端部分别与对应的所述第一栅线搭接。在本实用新型的一些实施例中,铝主栅包括两个部分,环形部及连接相邻两个环形部的直线部。环形部包括两个平行的第一栅线及两个弧形栅线,两个第一栅线及两个弧形栅线形成了容纳背电极结构的空腔。延伸部远离本体的端部与对应的第一栅线部分搭接,改进的背电极结构能够减少原有背电极结构的两个侧边部与两个第一栅线的搭接区域的面积,从而减小银铝复合的损失。

14.根据本实用新型的一些优选实施方面,所述延伸部与所述第一栅线搭接部分的长度范围均为10-15μm。避免背电极结构与铝主栅搭接时发生搭接不良的情况,二者搭接部分的长度范围控制在10-15μm时能够保证有效搭接,即延伸部远离本体的端部有10-15μm的长度部分与第一栅线搭接。在本实用新型的一些实施例中,搭接部分的长度优选为15μm。

15.本实用新型还提供了一种包括了如上所述的背面图形结构的太阳能双面电池,这样的太阳能双面电池既可以减少银铝浆接触区域的金属复合损失,也可以降低背面银浆的消耗量。

16.与现有技术相比,本实用新型的有益之处在于:本实用新型的太阳能双面电池的背电极结构,通过设置本体和延伸部,将背电极结构上的延伸部与铝主栅搭接,能够减少背电极和铝电场搭接区域的面积,降低该搭接区域的金属复合损失,提高太阳能双面电池的效率;也可以降低背面银浆的消耗量,减少成本。

附图说明

17.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

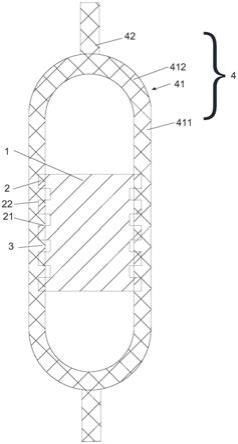

18.图1是本实用新型优选实施例中背电极结构的示意图;

19.图2是本实用新型优选实施例中太阳能双面电池背面图形结构的示意图;

20.图3是现有技术中太阳能双面电池背面图形结构的示意图;

21.其中,附图标记包括:本体-1,延伸部-2,第一侧边-21,第二侧边-22,凹槽-3,铝主栅-4,环形部-41,第一栅线-411,弧形栅线-412,直线部-42。

具体实施方式

22.为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本实用新型保护的范围。

23.参照图1-2,本实施例中的太阳能双面电池的背面包括背面图形结构,背面图形结构包括印刷有银浆料层的背电极结构、铝主栅4和垂直于铝主栅的延伸方向的铝副栅,铝主栅4包括环形部41和直线部42,其中,环形部41包括两个互相平行的第一栅线411以及位于第一栅线411两端的两个弧形栅线412,两个第一栅线411及两个弧形栅线412形成了环形部41中的空腔,背电极容纳于该空腔中。

24.本实施例中,太阳能双面电池的背面包括两组背电极组,每组背电极组包括均匀间隔设置的12列沿垂直于铝副栅的方向延伸的背电极列,每列背电极列包括4个均匀间隔设置的背电极。如图1所示,本实施例的背电极结构包括本体1、设置在本体1两侧的延伸部2,其中,延伸部2的延伸方向平行于铝副栅。本体1两侧分别均匀间隔地设置有5个延伸部2且本体1两侧的延伸部2一一对应,位于本体1同侧的相邻两个延伸部2之间形成凹槽3。每个延伸部2均包括两个第一侧边21和两个第二侧边22,两个第一侧边21相互平行且长度相等,两个第二侧边22相互平行且长度相等;两个第二侧边22中的其中一个与本体1固定连接。相比于原有的背电极结构,缩短了原有背电极结构的宽度以形成本体1,在本体1上设置延伸部2,使得本实施例中的整个背电极结构的面积减小。本实施例中,延伸部2设置为形状规整的矩形,有利于该太阳能双面电池印刷网版的制作。

25.本实施例中,为了不影响背电极与焊带之间的精准焊接,设置本体1的宽度与第一侧边21的长度的比例大于等于5.3:1;若本体1的宽度过短而第一侧边21的长度过长,会导致组件焊接不良,影响电池的el,还会导致背电极的拉脱力不合格,组件会有降级成为不良品的风险。此外,每个延伸部2的第二侧边22的长度小于本体1的长度。

26.如图2所示,本体1两侧的延伸部2远离本体1的端部分别与对应的第一栅线部分搭接,不同于原有的背电极结构与第一栅线411的搭接(图3),本实施例中只有本体1两侧的延伸部2与第一栅线搭接,有效减少背电极和铝背场的搭接区域的面积,减小浆料的腐蚀性,

从而削弱对背面的钝化膜的破坏性,使得该区域金属复合的损失减小。本实施例中,为了避免发生搭接不良的情况,延伸部2与第一栅线搭接部分的长度范围均为10-15μm,优选为15μm。

27.上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1