快速组卸型电连接装置的制作方法

1.本技术涉及连接器技术领域,尤其涉及一种快速组卸型电连接装置。

背景技术:

2.关于用电产品,例如:可调整仰倾角的电动床板或可调整高度的电动桌、椅等,有时会装配有电池,由电池进行供电,且皆以收容有多个电池的电池盒来供电。

3.电池盒与用电产品之间以电连接组件予以电性连接,电连接组件包括设置于电池盒的连接器以及设置于用电产品的对接连接器,以借由连接器和对接连接器的彼此对接而导通,进而让电池盒对用电产品供电。

4.然而,现有电连接组件为了在对接后不致于无故脱离,都会以螺丝锁固方式加以固定,却未设计能够快速、方便组卸的结构,导致用户在欲更换新的电池盒而需拆下旧的电池盒时,有着不易卸离的麻烦,也就是在更换电池盒方面存在麻烦且费时费力的缺陷。

技术实现要素:

5.本技术的目的在于提供一种快速组卸型电连接装置。

6.为了达成上述目的,本技术提供一种快速组卸型电连接装置,用于电池盒,该快速组卸型电连接装置包括:连接器;外筒,固定于该电池盒,该外筒可转动地套接有该连接器且具有至少两个凸耳;以及对接连接器,具有套筒,该套筒开设有至少两个卡扣槽且具有分别对应于各凸耳的至少两个导槽,每一导槽的一端皆与各卡扣槽连通;其中,各凸耳经由该外筒连同该连接器一起插接于该套筒内而分别进入各导槽内,各凸耳经由该外筒相对于该套筒旋转而分别卡扣于各该卡扣槽内。

7.在一种实施方式中,外筒具有封闭端,封闭端开设有至少两个沟槽,连接器具有至少两个弹臂,每一弹臂具有倒勾部,各弹臂分别伸入各沟槽内且各倒勾部倒勾于封闭端的一面。

8.在一种实施方式中,连接器和对接连接器分别具有彼此相对的相对面和板片,连接器的相对面具有至少两个凸柱,对接连接器的板片开设有至少两个插孔,各凸柱分别插接于各插孔而限制连接器不跟随外筒旋转。

9.在一种实施方式中,连接器包含内筒和连接器本体,连接器本体插接固定于内筒内且具有凸出于内筒的凸出部,对接连接器具有对接凹部,凸出部插接于对接凹部内而导通连接器本体和对接连接器。

10.在一种实施方式中,对接连接器包含彼此固定的对接连接器本体和套筒,对接连接器本体具有对接凹部,凸出部插接于对接凹部内而导通连接器本体和对接连接器本体。

11.在一种实施方式中,外筒、内筒和套筒皆为圆形,凸出部和对接凹部皆为非圆形。

12.在一种实施方式中,套筒为中空筒体且具有内壁,各导槽为开设于套筒的剖沟或自内壁分别凹陷而成,每一导槽皆从套筒的一筒端延伸至另一筒端,每一导槽皆在套筒的筒端或另一筒端连通于各卡扣槽。

13.在一种实施方式中,每一卡扣槽还连通于套筒的内、外之间。

14.在一种实施方式中,对接连接器包含彼此固定的对接连接器本体和套筒,对接连接器本体具有第一固定部,套筒具有第二固定部,对接连接器本体和套筒经由第一固定部与第二固定部彼此固定而共同组合成对接连接器。

15.在一种实施方式中,套筒的筒端连接于第二固定部,每一卡扣槽皆形成于筒端与第二固定部之间。

16.相较于现有技术,本技术具有以下有益效果:具有快速组卸的效果,进而有助于对用电产品快速且方便地更换新的电池盒。

附图说明

17.图1为本技术的连接器的立体分解图。

18.图2为本技术的连接器和外筒的立体分解图。

19.图3为本技术的连接器和外筒固定于电池盒时的立体图。

20.图4为本技术的对接连接器于一视角的立体分解图。

21.图5为本技术的对接连接器于另一视角的立体分解图。

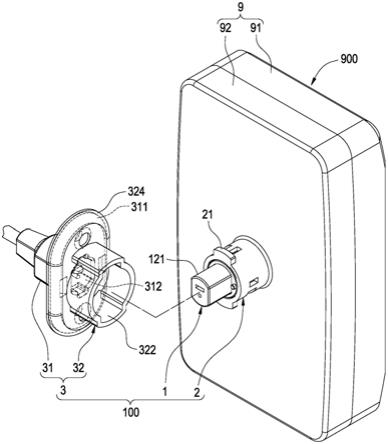

22.图6为本技术电连接装置于对接前的立体分解图。

23.图7为本技术依据图6于对接后的立体组合图(还未旋转)。

24.图8为本技术依据图7于一角度的纵剖面图。

25.图9为本技术依据图7于另一角度的纵剖面图。

26.图10为本技术依据图7于一位置的横剖面图。

27.图11为本技术依据图7于另一位置的横剖面图。

28.图12为本技术电连接装置于旋转后的立体图。

29.图13为本技术依据图12于一角度的纵剖面图。

30.图14为本技术依据图12于另一角度的纵剖面图。

31.图15为本技术依据图12于一位置的横剖面图。

32.图16为本技术的对接连接器的立体组合图。

33.附图标记说明:

34.100:电连接装置;

35.1:连接器;

36.11:内筒;

37.111:相对面;

38.112:凸柱;

39.113:弹臂;

40.1131:倒勾部;

41.12:连接器本体;

42.121:凸出部;

43.2:外筒;

44.21:凸耳;

45.22:封闭端;

46.221:沟槽;

47.3:对接连接器;

48.31:对接连接器本体;

49.311:第一固定部;

50.312:对接凹部;

51.32:套筒;

52.321:内壁;

53.322:导槽;

54.323:卡扣槽;

55.324:第二固定部;

56.3241:板片;

57.3242:插孔;

58.900:电池盒;

59.9:外壳;

60.91:前壳体;

61.92:后壳体;

62.d1:轴向;

63.d2:径向;

64.t:筒端。

具体实施方式

65.有关本技术的详细说明和技术内容,配合附图说明如下,然而所附图仅提供参考与说明用,非用以限制本技术。

66.本技术提供一种快速组卸型电连接装置,如图6所示,用于电池盒900,以对用电产品(图中未示出,例如:可调整仰倾角的电动床板或可调整高度的电动桌、椅等)快速更换另一个有电的电池盒900。本技术快速组卸型电连接装置(以下简称:电连接装置100)包括:连接器1、外筒2以及对接连接器3。需先说明的是,连接器1和外筒2设于电池盒900,对接连接器3则设于用电产品,电池盒900具有外壳9。

67.如图2、图3和图6所示,外筒2固定于电池盒900,且外筒2定义有彼此垂直的轴向d1和径向d2,轴向d1平行于连接器1与对接连接器3彼此插拔的方向(未标示附图标记,可参考图6所示)。外筒2内沿轴向d1可转动地套接有连接器1,且外筒2具有沿径向d2凸伸的至少两个凸耳21。对接连接器3则具有套筒32,套筒32开设有至少两个卡扣槽323(见于图4和图16)且具有分别对应于各凸耳21的至少两个导槽322,每一导槽322皆沿径向d2与各卡扣槽323连通。分别详述如下文。

68.如图2、图3和图6所示,外筒2在轴向d1上凸出于外壳9(例如:后壳体92,见图6,后壳体92能与前壳体91彼此组合成外壳9)的外侧面。各凸耳21自外筒2的外周面沿径向d2凸伸。较佳而言,外筒2据以连接于后壳体92的一端为如图2所示的封闭端22,封闭端22开设有彼此对称的至少两个沟槽221。

69.如图1至图3和图8所示,连接器1可为单件式结构(图中未示出),也可为如图所示

的两件式结构,于本实施例中则以两件式结构为例进行说明,因此连接器1可包含有内筒11和连接器本体12。当连接器1为单件式结构时,可行的做法是:在连接器本体12之外一体成型有所需的内筒11。

70.需先说明的是,外筒2、内筒11和套筒32皆为圆形,以能同轴套接。

71.内筒11为中空筒体且具有相对面111,内筒11在中空筒体的一端的周缘沿轴向d1凸伸有至少两个弹臂113,弹臂113的一端具有倒勾部1131。连接器本体12沿轴向d1插接固定于内筒11内,且插接固定后的连接器本体12还具有凸出于内筒11的凸出部121,凸出部121自前述相对面111凸出。

72.内筒11连同连接器本体12一起沿轴向d1被可转动地套接于外筒2内,使外筒2能相对于内筒11旋转。套接后,如图3所示,各弹臂113分别伸入各沟槽221内,且各弹臂113的倒勾部1131倒勾于封闭端22的一面,使连接器1难以再反向自外筒2内拔出。此时,当外筒2相对于连接器1同轴旋转时,沟槽221的两端会受到弹臂113的挡止而限制外筒2的正、逆转角度。

73.如图4至图6所示,对接连接器3包含对接连接器本体31和前述套筒32,套筒32沿轴向d1固接于对接连接器本体31的端面,对接连接器本体31具有对接凹部312。

74.套筒32为中空筒体且具有内壁321,各导槽322自内壁321沿径向d2由内(指套筒32的内部)而外分别凹陷而成,且导槽322从套筒32的一筒端t延伸至另一筒端(未标示附图标记)。如图4和图16所示,前述每一卡扣槽323皆沿径向d2在套筒32的内、外之间连通。因此,每一导槽322在套筒32的另一筒端径向连通于各卡扣槽323。在图中未示出的其它实施例中,各导槽322也可以是开设于套筒32的剖沟。

75.较佳而言,对接连接器本体31具有沿径向d2一体延伸的第一固定部311,套筒32具有沿径向d2一体延伸的第二固定部324。借由将第一固定部311与第二固定部324彼此固定,以使对接连接器本体31和套筒32共同组合成前述对接连接器3。如图4和图16所示,套筒32以其另一筒端连接于第二固定部324,至于卡扣槽323则如图4、图9和图16所示形成于另一筒端与第二固定部324之间。

76.借此,如图7至图11(旋转前)以及图12至图15(旋转后)所示,当外筒2连同连接器1一起沿轴向d1可插拔地插接于套筒32内时,各凸耳21将分别进入各导槽322内并受到各导槽322的导引,以限制外筒2仅能连同连接器1一起依轴向d1相对于套筒32直线移动,且在移动后顺势让连接器1与对接连接器3彼此对接(凸出部121插接于对接凹部312内),使连接器1和对接连接器3彼此导通。当外筒2的各凸耳21分别移动到各导槽322的另一筒端时,外筒2将能独自相对于套筒32旋转,且旋转至各凸耳21分别卡扣于各卡扣槽323内,此时的连接器1由于受限于已与对接连接器3对接而无法跟随外筒2旋转,所以只有外筒2旋转,连接器1并未跟随旋转。

77.换言之,用户只要先直线插入再旋转,就能让连接器1和对接连接器3既能彼此导通,又能彼此卡扣固定;甚至于,用户只要先反向旋转再直线拔出,就能让连接器1和对接连接器3既能解除卡扣,又能彼此脱离而不再导通。因此,具有快速组卸的效果,进而有助于对前述用电产品快速且方便地更换新的电池盒900。

78.此外,为使连接器1能够更确实地不跟随旋转,如图1、图2以及图4所示,连接器1的内筒11具有前述相对面111,对接连接器3的第二固定部324具有板片3241,相对面111和板

片3241彼此相对。相对面111具有沿轴向d1凸出的至少两个凸柱112,板片3241则开设有至少两个插孔3242。当外筒2连同连接器1一起插接于套筒32内,各凸柱112将分别插接于各插孔3242内,以更进一步限制连接器1不跟随外筒2旋转。

79.前述凸出部121和对接凹部312皆为非圆形,例如:矩形(图中未示出)、圆形与矩形的混合体、或是椭圆形与矩形的混合体(如图1和图2所示)。

80.综上所述,本技术的快速组卸型电连接装置,确可达到预期的使用目的,并解决现有技术的缺陷,完全符合实用新型专利申请要求,现依专利法提出申请,敬请详查并授权,以保障申请人的权利。

81.以上所述者,仅为本技术的较佳可行实施例而已,非因此即局限本技术的保护范围,凡运用本技术说明书及附图内容所为的等效结构变化,均理同包含于本技术的保护范围内,合予陈明。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1