一种用于全钒液流储能系统实时监控可充放电量的方法与流程

1.本发明属于全钒液流电池领域,具体涉及一种用于全钒液流储能系统实时监控可充放电量的方法。

背景技术:

2.全钒液流电池系统在实际运行中,需要实时掌握系统剩余可充放电量情况,需要提供系统可充放电量的信息以便电网调度过程中的决策。现有技术是根据全钒液流电池系统的soc值及系统标称的充放电容量,估算系统剩余可充放电量:系统剩余可充电量=(1-soc)*系统标称充电容量;系统剩余可放电量=soc*系统标称放电容量。

3.现有技术存在以下不足:

4.1、系统标称充放电量仅为单一固定值,而实际应用中系统可充放电量主要受自身电解液中未参与反应的钒离子总量影响,标称充放电容量不能代表实际值;

5.2、系统soc值不能体现系统真实的电解液状态,即不能体现真实的各价态钒离子的浓度情况;

6.3、随着全钒液流电池系统的长时间运行,系统正负极电解液的体积会出现迁移,且钒离子的浓度也会出现迁移;

7.由于系统soc值不能真实体现系统电解液状态,即不能体现真实的各价态钒离子的浓度情况,且体积也会出现偏差,故而电解液中未参与反应的钒离子总量也是实时变化的。现有技术无法实时掌握系统剩余可充放电量情况。

技术实现要素:

8.鉴于现有技术存在的弊端,本发明提供了一种用于全钒液流储能系统实时监控可充放电量的方法,以有效解决背景技术中所提及的技术问题。

9.本发明的上述目的是通过以下技术方案实现的:

10.一种用于全钒液流储能系统实时监控可充放电量的方法,依次包含以下步骤:

11.步骤(1),通过参比电池实时检测全钒液流电池系统正负极电解液中各价态钒离子的浓度,包括vo

2+

、vo

2+

、v

2+

、v

3+

的浓度;

12.步骤(2),通过液位传感器实时检测全钒液流电池系统正负极电解液高度,并计算正负极电解液体积,由于电解液储罐采用的是固定体积的容器,所以根据液体体积=储罐底面积*液位高度即可得电解液实际体积;

13.步骤(3),根据实时检测的各价态钒离子浓度值及正负极电解液体积,计算可得出正负极中各钒离子总量,即vo

2+

总量=vo

2+

浓度*正极电解液体积,vo

2+

总量=vo

2+

浓度*正极电解液体积,v

2+

总量=v

2+

浓度*负极电解液体积,v

3+

总量=v

3+

浓度*负极电解液体积;

14.步骤(4),根据全钒液流电池反应原理,充电过程正极电解液中vo

2+

转换成vo

2+

,负极电解液中v

3+

转换成v

2+

,故充电过程中vo

2+

含量或v

3+

含量可视为未参与充电反应的钒离子量,而放电过程正极电解液中vo

2+

转换成vo

2+

,负极电解液中v

2+

转换成v

3+

,故放电过程中v

2+

含量或vo

2+

含量可视为未参与放电反应的钒离子量;

15.由于全钒液流电池系统在长期运行时,各价态钒离子浓度与体积会出现变化,系统剩余可充电量和系统剩余可放电量取决于未参与充放电反应的钒离子含量中的低值,即实际可充放电钒离子总量,因此实际可充电钒离子总量取vo

2+

含量和v

3+

含量中的较小值,实际可放电钒离子总量取v

2+

含量和vo

2+

含量中的较小值;即当vo

2+

含量《v

3+

含量时,实际可充电钒离子总量=vo

2+

含量,当v

3+

含量《vo

2+

含量时,实际可充电钒离子总量=v

3+

含量;当vo

2+

含量《v

2+

含量时,实际可放电钒离子总量=vo

2+

含量,当v

2+

含量《vo

2+

含量时,实际可放电钒离子总量=v

2+

含量;

16.步骤(5),根据实际可充放电钒离子总量计算得出系统剩余可充放电量,具体计算方法为:系统剩余可充电量=(实际可充电钒离子总量/系统理论可充电钒离子总量)*系统标称充电容量;系统剩余可放电量=(实际可放电钒离子总量/系统理论可放电钒离子总量)*系统标称放电容量;

17.注:系统理论可充电钒离子总量、系统理论可放电钒离子总量及系统标称充电容量、系统标称放电容量由电池系统制造厂家提供。

18.进一步的,所述全钒液流电池系统正负极电解液中各价态钒离子的浓度,包括vo

2+

、vo

2+

、v

2+

、v

3+

的浓度,具体检测方法如下:

19.s1、获取采样数据,即通过soc检测装置对不同浓度的正负极电解液相对于参比溶液的电位参数进行采样,同时对正极电解液总体积、负极电解液总体积进行采集;所述soc检测装置包括端板、第一双极板、正/负极电解液检测腔、离子交换膜、分别与所述正/负极电解液检测腔相连通的正极电解液进出口管路与负极电解液进出口管路,多个开设有第一通孔的绝缘板、参比检测腔以及置于所述参比检测腔作为电位测试电极的第二双极板,其中,所述绝缘板被分别设置于所述离子交换膜两侧以间隔参比检测腔与正/负极电解液检测腔;所述参比检测腔内充有参比溶液;

20.s2、通过采样数据拟合出正/负极电解液电位经验公式;

21.其中,所述正极电解液电位经验公式为

[0022][0023]

所述负极电解液电位经验公式为

[0024]

其中,e

正

、e

负

[0025]

分别为正极、负极电解液电位,单位mv;

[0026]

式中,e

正

、e

负

分别为正负极电解液电位,单位mv;分别为正负极电解液电位,单位mv;分别为2价、3价、4价、5价钒离子浓度;a

正

正极电位经验公式常数项为695.4;b

正

正极电位经验公式4价钒离子系数为-19.1;c

正

正极电位经验公式5价钒离子系数为165.2;a

负

负极电位经验公式常数项为-746.8;b

负

负极电位经验公式2价钒离子系数为-65.9;c

负

负极电位经验公式3价钒离子系数为129.5;

[0027]

s3、建立电解液浓度监测数据库并确定待测正极电解液和负极电解液中各个价态钒离子浓度,所述电解液浓度监测数据库包括正极电解液电位经验公式、负极电解液电位经验公式、钒总物质的量守恒公式以及可选公式中的至少一个可选公式,所述可选公式包括系统平均价态公式、正极钒总量守恒公式以及负极钒总量守恒公式;或者所述电解液浓

度监测数据库包括正极电解液电位经验公式、负极电解液电位经验公式、钒总物质的量守恒公式、正极钒浓度区间不等式以及负极钒浓度区间不等式;

[0028]

所述钒总物质的量守恒公式为

[0029][0030]

式中v

正

、v

负

分别为正负极电解液体积,n

总

为电池系统内各价态钒离子的总物质的量,单位为mol;

[0031]

所述系统平均价态公式

[0032][0033]

式中,m为系统各价态钒离子的平均价态;

[0034]

所述正极钒总量守恒公式

[0035][0036]

式中,n

正

为正极侧钒离子总物质的量,单位mol;

[0037]

所述负极钒总量守恒公式;

[0038][0039]

式中,n

负

为负极侧钒离子总物质的量,单位mol;

[0040]

所述正极钒浓度区间不等式

[0041][0042]

式中,c

初始总

为初始加入系统内的电解液浓度值;

[0043]

所述负极钒浓度区间不等式

[0044][0045]

式中,c

初始总

为初始加入系统内的电解液浓度值;

[0046]

详见专利cn109473703b一种用于实时监测全钒液流电池电解液浓度的方法及系统,本发明不做具体阐述。

[0047]

本发明与现有技术相比的有益效果是:

[0048]

1、系统正负极电解液中各价态钒离子浓度为实时检测的真实值;

[0049]

2、系统正负极电极液的体积为实时检测的真实值;

[0050]

3、计算得出的系统正负极中未参与充放电反应的钒离子总量为真实值;

[0051]

4、通过上述真实值可以计算得出真实的系统剩余可充放电量;

[0052]

5、真实的系统剩余可充放电量可以为项目使用提供准确的依据,电网可根据电池系统实时的可放电量进行调度决策,极大的提升了项目实际应用过程中的使用价值及可靠性。

具体实施方式

[0053]

下面通过具体实施例详述本发明,但不限制本发明的保护范围。如无特殊说明,本发明所采用的实验方法均为常规方法,所用实验器材、材料、试剂等均可从商业途径获得。

[0054]

实施例1

[0055]

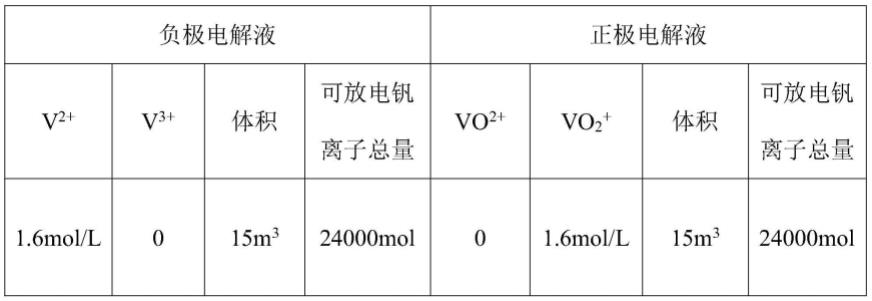

以一套250kw/500kwh全钒液流电池系统为例,进行以下说明:

[0056]

当soc=100%时,标称放电容量为500kwh,正负极电解液钒离子理论浓度及体积如下表所示:

[0057][0058]

此时系统可放电量为:500kwh;

[0059]

当系统长期运行后,同样在soc=100%时,采用现有的技术方法,估算系统可充放电量为500kwh;

[0060]

而通过检测,实际正负极电解液钒离子浓度及体积如下表所示:

[0061][0062]

注:虽然正极电解液计算出可放电钒离子总量增加,但根据全钒液流电池反应机理,正负极电解液参与反应的钒离子总量保持一致,并取决于总量小的一极。

[0063]

通过本发明提出的方法进行计算,此时系统可放电量应为:408kwh,

[0064]

计算公式如下:

[0065]

1.4mol/l*(14*1000)l=19600mol

[0066]

19600mol/24000mol=0.8167

[0067]

0.8167*500kwh=408.4kwh

[0068]

将该系统进行放电,当系统放电完成后,经实测,系统放出电量为405kwh根据以上结果,可发现:

[0069]

1、在电池系统未进行放电操作前,就可以得出较为准确的系统剩余可放电电量,在实际应用中,电网侧用户可根据系统剩余可放电电量进行合理调配,满足网侧用电的需求;

[0070]

2、如采用现有技术,仅靠soc估算,soc=100%时对应系统可放电量为500kwh,与实际系统可放电量差距较大,会导致电网侧用户调配电力资源时出现偏差。例如,当某一地区需要电池系统供电500kwh时,电网侧用户会根据电池系统显示的剩余可放电电量选取系统,而采用现有技术显示系统剩余可放电电量时,系统满足使用需求,但在实际应用时,会产生100kwh的偏差,导致电力供应缺失。

[0071]

以上所述实施方式仅为本发明的优选实施例,而并非本发明可行实施的全部实施例。对于本领域一般技术人员而言,在不背离本发明原理和精神的前提下对其所作出的任何显而易见的改动,都应当被认为包含在本发明的权利要求保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1