一种智能端子箱通风降温结构的制作方法

[0001]

本实用新型涉及通风降温结构的技术领域,尤其是一种智能端子箱通风降温结构。

背景技术:

[0002]

随着社会的不断发展,智能端子箱得到了广泛的运用。目前市场上的智能端子箱种类繁多,但大都是整体箱体式结构,可以满足人们日常使用的需求;但是在长期的使用过程中,端子箱会产生很大的热量,如果不能及时进行快速排出,对电器件会造成很大的伤害;严重的会烧坏电器;目前已经有科研人员研发出针对智能端子箱的通风降温结构,但是这样的结构通常是选择敞开式结构,当面对刮风下雨的天气,湿气对端子箱内的电器元件会造成损害,严重的会导致其出现短路现象,这样给人们的实际使用带来了很大的不便。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中存在的问题,提供一种智能端子箱通风降温结构,结构简单,可以在保证通风降温效果的同时,使得端子箱内的电器元件可以正常稳定有序运行,提高整体智能端子箱的使用寿命,便于广泛推广和使用。

[0004]

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种智能端子箱通风降温结构,具有箱体,所述的箱体为上端开口的中空结构,所述的箱体内侧壁上从上往下依次设置若干固定孔;所述的箱体一侧铰接翻盖;所述的箱体内底部还设置通风降温组件,所述的通风降温组件包括驱动电机、驱动齿轮、从动齿轮、风扇、支柱、锥状盖板和电机箱;所述的电机箱固定设置在箱体下端,所述的驱动电机垂直设置在电机箱内部,所述的驱动齿轮位于驱动电机的输出端,所述的驱动齿轮两侧啮合连接从动齿轮,所述的从动齿轮的上端穿过箱体后连接风扇;所述的风扇之间垂直设置支柱,所述的支柱下端固定设置在箱体下端面上,所述的支柱上端固定锥状盖板,所述的锥状盖板位于箱体上端。

[0005]

进一步地限定,上述技术方案中,所述的风扇上端位于箱体内还设置防护栅板。

[0006]

进一步地限定,上述技术方案中,所述的锥状盖板的遮挡面积大于箱体上端开口面积。

[0007]

进一步地限定,上述技术方案中,所述的驱动电机的两端通过固定杆固定设置在电机箱底部端面上。

[0008]

进一步地限定,上述技术方案中,所述的翻盖上还设置把手。

[0009]

本实用新型的有益效果是:本实用新型提出的一种智能端子箱通风降温结构,结构简单,可以在保证通风降温效果的同时,使得端子箱内的电器元件可以正常稳定有序运行,提高整体智能端子箱的使用寿命,便于广泛推广和使用。

附图说明

[0010]

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011]

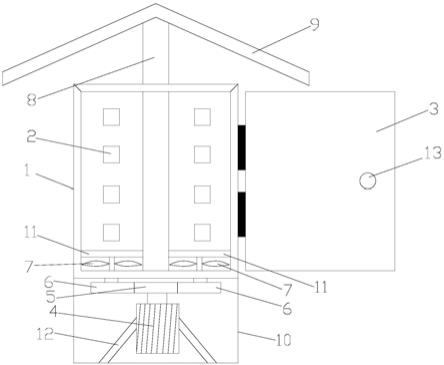

图1是本实用新型的结构示意图。

[0012]

附图中的标号为:1、箱体,2、固定孔,3、翻盖,4、驱动电机,5、驱动齿轮,6、从动齿轮,7、风扇,8、支柱,9、锥状盖板,10、电机箱,11、防护栅板,12、固定杆,13、把手。

具体实施方式

[0013]

为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0014]

见图1所示的是一种智能端子箱通风降温结构,具有箱体1,箱体1为上端开口的中空结构,箱体1内侧壁上从上往下依次设置若干固定孔2;箱体1一侧铰接翻盖3;箱体1内底部还设置通风降温组件,通风降温组件包括驱动电机4、驱动齿轮5、从动齿轮6、风扇7、支柱8、锥状盖板9和电机箱10;电机箱10固定设置在箱体1下端,驱动电机4垂直设置在电机箱10内部,驱动齿轮5位于驱动电机4的输出端,驱动齿轮5两侧啮合连接从动齿轮6,从动齿轮6的上端穿过箱体1后连接风扇7;风扇7之间垂直设置支柱8,支柱8下端固定设置在箱体1下端面上,支柱8上端固定锥状盖板9,锥状盖板9位于箱体1上端。

[0015]

其中,风扇7上端位于箱体1内还设置防护栅板11。锥状盖板9的遮挡面积大于箱体1上端开口面积。驱动电机4的两端通过固定杆12固定设置在电机箱10底部端面上。翻盖3上还设置把手13。

[0016]

该智能端子箱通风降温结构的使用原理如下:

[0017]

首先,本申请中的箱体1为中空结构,可通过外部控制器控制通风降温组件运行,使得风扇7运行,可以将热量向上吹动排出,由于上端设置锥状盖板9,可以有效的防止灰尘、雨水、杂质等会进入到箱体1内,也可以保障其通风降温效果。

[0018]

以上所述的,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1