一种双转轴快开式大电流活门机构的制作方法

[0001]

本实用新型涉及一种高压开关柜的大电流活门机构。

背景技术:

[0002]

kyn28系列开关柜体在我国电力行业使用多年,应用的范围也越来越广泛,对于柜体的使用也是越来越得心应手。但在使用过程中也发现了一些问题,如大电流手车在摇进摇出过程中,经常发生梅花触头与活门板相互刮碰问题,大家都心里明白,只要能够加快活门的打开速度,问题就能够得到解决,但此问题在多年的柜体使用过程中,工程技术人员虽然想出各种解决办法,但是效果很不理想,没能从本质上解决问题。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型要解决的技术问题是提供一种反应更加灵敏的双转轴快开式大电流活门机构。

[0004]

为解决上述问题,本实用新型采用的技术方案包括:活门机构和闭锁机构,其特征在于:所述活门机构主要由底座、上拐臂、下拐臂、上活门推杆、下活门推杆、上旋转轴、下旋转轴和扭簧组成,所述上旋转轴、下旋转轴间隔的固定在所述底座前端,所述上活门推杆、下活门推杆分别固定在所述上拐臂、下拐臂后端,所述上拐臂、下拐臂可分别围绕上旋转轴、下旋转轴转动,所述扭簧用于对所述上拐臂的复位;当手车从试验位置向工作位置移动时,安装在手车上的驱动弯板同步顶住所述上活门推杆、下活门推杆,使所述上拐臂、下拐臂分别绕着所述上旋转轴、下旋转轴做逆时针转动、顺时针转动,所述上拐臂、下拐臂前端通过连接轴与短链条、长链条分连接,所述短链条、长链条另一端分别与下活门、上活门相连,所述短链条拉动下活门向下运动,所述长链条推动上活门向上运动;当手车从工作位置向试验位置退出时,上活门在重力作用下复位,下活门在所述扭簧作用下,通过所述上拐臂带动其向上复位。

[0005]

所述的双转轴快开式大电流活门机构,其特征在于:所述闭锁机构包括闭锁机构支架、闭锁拨板、闭锁轴、锁板、解锁拨轴、拉簧,所述闭锁机构支架固定在底座上,所述闭锁轴固定在所述闭锁机构支架上,所述闭锁拨板绕着所述闭锁轴旋转,所述闭锁拨板上的长腰孔拨动所述解锁拨轴,所述解锁拨轴固定在所述锁板上;在复位的状态下,所述闭锁拨板在拉簧的作用下,所述解锁拨轴带动所述锁板卡住所述上拐臂、下拐臂后端,阻止所述上拐臂和下拐臂绕着上旋转轴和下旋转轴旋转。

[0006]

所述的双转轴快开式大电流活门机构,其特征在于:所述闭锁拨板位于所述驱动弯板下方,当手车从试验位置向工作位置移动时,安装在手车上的所述驱动弯板带动所述闭锁拨板旋转,使所述锁板远离所述活门机构的上拐臂、下拐臂后端,进行自动解锁;当手车从工作位置向试验位置退出时,所述闭锁拨板在拉簧的作用下,所述解锁拨轴带动所述锁板卡住所述上拐臂、下拐臂后端,进行自动闭锁。

[0007]

所述的双转轴快开式大电流活门机构,其特征在于:所述上活门推杆和下活门推

杆上均设有第一轴套。

[0008]

所述的双转轴快开式大电流活门机构,其特征在于:所述上拐臂、下拐臂后端设有对应的闭锁台阶,所述上拐臂、下拐臂在复位的状态下,所述闭锁台阶交叉形成有卡槽,所述锁板卡接在所述卡槽内。

[0009]

所述的双转轴快开式大电流活门机构,其特征在于:所述底座前端通过一体折弯成型有挂锁板,所述挂锁板与所述上拐臂、下拐臂之间设有对应的挂锁孔。

[0010]

所述的双转轴快开式大电流活门机构,其特征在于:所述上拐臂、下拐臂后端均设与所述上旋转轴、下旋转轴套接的第二轴套。

[0011]

所述的双转轴快开式大电流活门机构,其特征在于:所述驱动弯板两端设有挡边。

[0012]

本实用新型的双转轴快开式大电流活门机构优点:

[0013]

1、采用双转轴结构设计以及相关零件位置的优化,结构新颖且不复杂,机构灵活可靠,打开活门速度比传统活门机构(单转轴结构)快很多,能够从本质上解决大电流活门板与手车梅花触头相互刮碰问题;

[0014]

2、通过设计双转轴活门机构专用活门闭锁装置,增强活门防误性能。

[0015]

下面结合附图对本实用新型做进一步的详述。

附图说明

[0016]

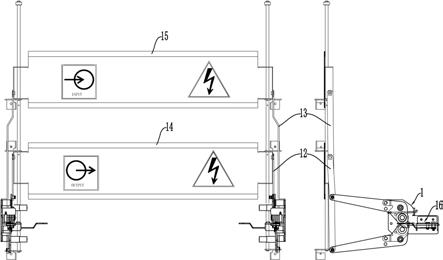

图1为本实用新型双转轴快开式大电流活门机构与开关柜体之间的安装示意图;

[0017]

图2为本实用新型的双转轴快开式大电流活门机构的俯视图;

[0018]

图3为本实用新型的双转轴快开式大电流活门机构的侧视图;

[0019]

图4为本实用新型的闭锁机构的侧视图;

[0020]

图5为本实用新型的闭锁机构的俯视图;

[0021]

图6为本实用新型的上拐臂、下拐臂的结构示意图;

[0022]

图7为本实用新型的底座的俯视图;

[0023]

图8为本实用新型的底座的侧视图;

[0024]

图9为驱动弯板的俯视图;

[0025]

图10为本实用新型的双转轴快开式大电流活门机构打开状态的俯视图;

[0026]

图11为本实用新型的双转轴快开式大电流活门机构打开状态的侧视图。

具体实施方式

[0027]

参照图1-11所示,本实用新型的一种双转轴快开式大电流活门机构,包括活门机构1和闭锁机构16。所述活门机构1主要由底座2、上拐臂3、下拐臂4、上活门推杆5、下活门推杆6、上旋转轴7、下旋转轴8和扭簧10组成。所述上旋转轴7、下旋转轴8间隔的焊接在所述底座2前端。所述上活门推杆5、下活门推杆6分别焊接在所述上拐臂3、下拐臂4后端,所述上拐臂3、下拐臂4后端可分别围绕上旋转轴7、下旋转轴8转动。所述扭簧10用于对所述上拐臂3的复位。当手车从试验位置向工作位置移动时,安装在手车上的驱动弯板9同步顶住所述上活门推杆5、下活门推杆6,使所述上拐臂3、下拐臂4分别绕着所述上旋转轴7、下旋转轴8做逆时针转动、顺时针转动。所述上拐臂3、下拐臂4前端通过连接轴11与短链条12、长链条13分连接,所述短链条12、长链条13另一端分别与下活门14、上活门15相连。所述短链条12拉

动下活门14向下运动,所述长链条13推动上活门15向上运动。当手车从工作位置向试验位置退出时,上活门15在重力作用下复位,下活门14在所述扭簧10作用下,通过所述上拐臂3带动其向上复位。

[0028]

上述结构中,所述上活门推杆5与上旋转轴7之间的距离够成推动所述上拐臂3旋转的力距m。所述下活门推杆6与下旋转轴8之间的距离够成推动所述下拐臂4旋转的力距m。该力距m的范围为25mm-35mm,为传统单轴活门机构力距(传统为50mm-70mm)的一半左右,从而在手车前进速度相同的情况下,所述上拐臂3、下拐臂4的打开速度比传统机构快将近一倍,进而就可以快速打开活门。由于能快速打开活门,手车在摇进过程中,即使手车存在轻微偏斜或活门板发生轻微的卡滞现象,由于手车活门已经被快速打开,手车的梅花触头都不会与柜体活门板相碰,达到安全操作,不会损坏柜体零部件的作用。另外,采用双转轴后,大大减少了所述上旋转轴7、下旋转轴8以及轴套26长度(现在为21mm-32mm,传统为40mm-45mm),从而减少摩擦力的产生,使机构操作更加省力。最后将所述上拐臂3、下拐臂4采用平板设计,比传统的大电流活门机构的上、下拐臂更加节省材料,减轻了重量,也进一步使机构操作更加省力。

[0029]

优选的,所述闭锁机构16包括闭锁机构支架29、闭锁拨板17、闭锁轴18、锁板19、解锁拨轴20、拉簧21。所述闭锁机构支架29固定在底座2上,所述闭锁轴18固定在所述闭锁机构支架29上,所述闭锁拨板17绕着所述闭锁轴18旋转。所述闭锁拨板17上的长腰孔28拨动所述解锁拨轴20,所述解锁拨轴20固定在所述锁板19上。在复位的状态下(即手车从工作位置向试验位置退出后),所述闭锁拨板17在拉簧21的作用下,所述解锁拨轴20带动所述锁板19卡住所述上拐臂3、下拐臂4后端,阻止所述上拐臂3和下拐臂4绕着上旋转轴7和下旋转轴8旋转。

[0030]

优选的,所述闭锁拨板17位于所述驱动弯板9下方,当手车从试验位置向工作位置移动时,安装在手车上的所述驱动弯板9带动所述闭锁拨板17旋转,使所述锁板19远离所述活门机构1的上拐臂3、下拐臂4后端,以实现自动解锁。当手车从工作位置向试验位置退出时,所述闭锁拨板17在拉簧21的作用下,所述解锁拨轴20带动所述锁板19卡住所述上拐臂3、下拐臂4后端,以实现自动闭锁。

[0031]

优选的,所述上活门推杆5和下活门推杆6上均设有第一轴套22。以减少所述驱动弯板9与上活门推杆5、下活门推杆6之间的摩擦力,使机构操作更加省力。

[0032]

优选的,所述上拐臂3、下拐臂4后端设有对应的闭锁台阶23,所述上拐臂3、下拐臂4在复位的状态下,所述闭锁台阶23交叉形成有卡槽24,所述锁板19卡接在所述卡槽24内,以方便所述锁板19的卡接。

[0033]

优选的,所述底座2前端通过一体折弯成型有挂锁板30,所述挂锁板30与所述上拐臂3、下拐臂4之间设有对应的挂锁孔25,以达到挂锁的目的。另外,所述挂锁板30与所述底座2一体折弯成型,取消原活门机构的挂锁板,减少了活门机构零件数量,降低生产成本,提高加工效率。

[0034]

优选的,所述上拐臂3、下拐臂4后端均设与所述上旋转轴7、下旋转轴8套接的第二轴套26。通过所述第二轴套26与所述上旋转轴7、下旋转轴8旋转配合,所述第二轴套26起到对所述上拐臂3、下拐臂4的定位以及以减少摩擦力和提高耐磨性的作用。

[0035]

优选的,所述驱动弯板9两端设有挡边27,所述挡边27与所述驱动弯板9一体冲压

成型。通过所述挡边27与上活门推杆5、下活门推杆6配合,以减少所述驱动弯板9后端的宽度,使所述驱动弯板9更加小巧轻便。

[0036]

以上所述仅是本实用新型的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1