数据译码电路及方法与流程

1.本发明是关于数据译码技术,尤其是关于一种数据译码电路及 方法。

背景技术:

2.在低功率广域网中,使用者对于低功耗的需求越来越高。特别 是在物联网的应用下,大量使用装置需要连上网络。其中部分装置需要 低数据量的传输搭配长时间的等待。当数据接收的封包错误率过高,此 些装置就必须等待信号传送端重复传送信号来提高解调的正确率。

3.因此,如何改善接收端在封包错误率上的性能表现,以减少重 传次数,进而达到节约功耗延长电池寿命,是相当重要的议题。

技术实现要素:

4.鉴于现有技术的问题,本发明之一目的在于提供一种数据译码 电路及方法,以改善现有技术。

5.本发明包含一种数据译码电路,包含:数据重组电路、译码电 路以及数据还原电路。数据重组电路配置以接收经由咬尾卷积码技术编 码的编码数据,以依序辨识编码数据包含的第一未知位区段、已知位区 段以及第二未知位区段,进一步依序衔接第二未知位区段与第一未知位 区段为待译码数据。译码电路配置以根据维特比算法以及至少一已知位 信息,对待译码数据进行译码以产生译码结果,其中译码结果包含依序 对应第二未知位区段与第一未知位区段的第二已译码位区段以及第一已 译码位区段。数据还原电路配置以依序衔接第一已译码位区段、对应已 知位区段的已知译码位区段以及第二译码位区段,以产生译码数据。

6.本发明另包含一种数据译码方法,应用在数据译码电路中,包 含:使数据重组电路接收经由咬尾卷积码技术编码的编码数据,以依序 辨识编码数据包含的第一未知位区段、已知位区段以及第二未知位区段, 进一步依序衔接第二未知位区段与第一未知位区段为待译码数据;使译 码电路根据维特比算法以及至少一已知位信息,对待译码数据进行译码 以产生译码结果,其中译码结果包含依序对应第二未知位区段与第一未 知位区段的第二已译码位区段以及第一已译码位区段;以及使数据还原 电路依序衔接第一已译码位区段、对应已知位区段的已知译码位区段以 及第二译码位区段,以产生译码数据。

7.有关本发明的特征、实作与功效,兹配合附图作较佳实施例详 细说明如下。

附图说明

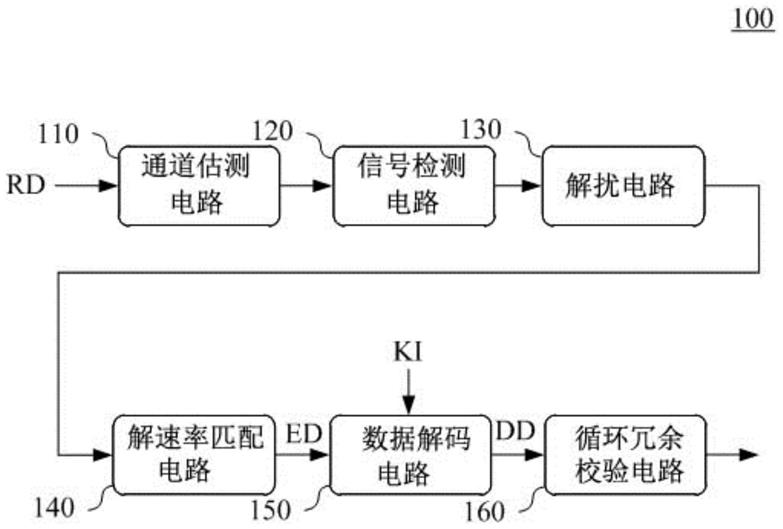

8.图1显示本发明的一实施例中,一种数据接收装置的方块图;图2显示本发明的一实施例中,原始数据经由编码流程产生编码完成的数 据的示意图;图3显示本发明的一实施例中,编码电路的示意图;

图4显示本发明的一实施例中,图1的数据译码电路的方块图;图5显示本发明的一实施例中,编码数据经由数据译码电路的处理产生译 码数据的过程的示意图;图6显示本发明一实施例中,数据译码电路根据不同译码方法进行译码后 的效能示意图;图7为本发明一实施例中,一种数据译码方法的流程图;以及图8为本发明一实施例中,图7的步骤中,用以对待译码数据进行译码的 译码流程的流程图。【符号说明】100:数据接收装置110:信道估测电路120:信号检测电路130:解扰电路140:解速率匹配电路150:数据译码电路160:循环冗余校验电路s210~s230:步骤300:编码电路310:缓存器320:加法器400:数据重组电路410:译码电路420:数据还原电路700:数据译码方法s710~s730:步骤800:译码流程s810~s895:步骤a:原始数据b:调试数据c:数据dd:译码数据ds1:第一已译码位区段ds2:第二译码位区段dr:解碼结果ed:编码数据kd:已知译码位区段ki:已知位信息ks:已知位区段rd:接收数据

se1:第一待编码位区段se2:第二待编码位区段se3:第三待编码位区段udd:待译码数据us1:第一未知位区段us2:第二未知位区段y:待传送数据z:数据

具体实施方式

9.本发明之一目的在于提供一种数据译码装置及方法,利用咬尾 卷积码(tail-biting convolutional code)的特性降低搜寻阶数,并维持解碼 的效能。本发明适用在使用咬尾卷积码编码/译码器的一般通信系统,例 如第四代移动通信系统(long term evolution;lte)、物联网(internet ofthings;iot)等。

10.请参照图1。图1显示本发明的一实施例中,一种数据接收装置 100的方块图。数据接收装置100包含:信道估测电路110、信号检测电路 120、解扰电路130、解速率匹配电路140、数据译码电路150以及循环冗余 校验电路160。

11.在一实施例中,信道估测电路110通过传输信道,接收由数据 传输装置(未绘示)传送的接收数据rd。信道估测电路110、信号检测电 路120、解扰电路130及解速率匹配电路140依序对接收数据rd进行相应的 前处理,产生编码数据ed。其中,本技术领域具有通常知识者可以不同 的方式进行上述的前处理,在此不再赘述。

12.数据译码电路150对编码数据ed进行译码,产生译码数据dd, 并由循环冗余校验电路160对译码数据dd中所包含对应循环冗余校验码 (cyclic redundancy check;crc)的部分进行校验,并在校验正确后完 成数据接收。

13.在一实施例中,译码方式与编码数据ed在数据传输装置一端进 行的编码特性相关。在一实施例中,编码数据ed是由数据传输装置中的 编码电路对原始数据经由咬尾卷积码技术编码产生。

14.以下将针对咬尾卷积码的编码技术的特性进行详细的说明。

15.请同时参照图2以及图3。图2显示本发明的一实施例中,原始 数据a经由编码流程产生编码完成的数据z的示意图。图3显示本发明的一 实施例中,编码电路300的示意图。

16.如图2所示,原始数据a是长度为na×

1的向量,亦即其为具有 na个位数的数据,并包含第一及第二待编码位区段se1、se2,相对可进 行预测的译码端而言,分别为未知及已知的位区段。其中,第一待编码 位区段se1包含例如,但不限于系统帧编号(system frame number;sfn) 及超系统帧编号(hyper sfn)。

17.在步骤s210中,原始数据a添加第三待编码位区段se3,例如长 度为nb的调试数据b,成为长度为nc×

1的数据c。调试数据b可由例如但 不限在循环冗余校验实现,用在检验原始数据a的正确性。调试数据b段 由第一及第二待编码位区段se1、se2运算产生,也是未知的位区段。此 时,nc=na+nb。

18.在步骤s220中,数据c经过藉由编码电路300进行信道编码,来 对抗信道效应。

19.如图3所示,在一实施例中,编码电路300包含数目为l个(例 如6个)的多位缓存器310(以文字'd'标示)以及多位加法器320(以符号 '+'标示)。藉由上述组件,图3的编码电路300实现编码率例如为1/3的咬 尾卷积技术编码,产生长度为3nc×

1的数据z。然而本发明用以编码的编 码率并不为此所限。

20.基于循环冗余校验的调试数据b和原始数据a的任一位相关。当 原始数据a有一段未知的位(第一待编码位区段se1)时,调试数据b均为 未知的位。因此在数据c中,第一及第三待编码位区段se1、se3均为未知 的位区段,第二待编码位区段se2为已知的位区段。

21.卷积码的特性使数据z中的未知位增多,且未知位的数量与卷 积码的编码率及约束长度(constraint length)有关。约束长度即为编码电 路300包含的缓存器210的数目l。在一实施例中,数据z包含第一未知位 区段us1、已知位区段ks及第二未知位区段us2。

22.在一实际数值范例,第一、第二及第三待编码位区段se1、se2、 se3的长度分别为6、28及16位。

23.藉由为1/3的编码率,第一未知位区段us1根据第一待编码位区 段se1(6位)及第二待编码位区段se2中,邻接于第一待编码位区段se1 且长度相当于缓存器长度l的第一部分(6位)产生,具有(6+6)

×

3=36位 的长度。已知位区段ks是根据第二待编码位区段se2中第一部分外的第二 部分(22位),具有(28-6)

×

3=66位的长度。第二未知位区段us2是根据 第三待编码位区段se3,具有16

×

3=48位的长度。

24.在步骤s230中,数据z经过速率匹配及/或扰码来把数据均匀的 分配到所有可使用的资源单位,形成调制后/编码后长度为n

rm

×

1的待传 送数据y。此步骤不影响未知位和已知位个数的比例,只影响未知位在待 传送数据y中的位置。

25.待传送数据y经过传输信道的传送,将由信道估测电路110接收 为接收数据rd。而经过前处理后产生的编码数据ed,其内容将相当于数 据z。

26.数据译码电路150因应上述咬尾卷积码的特性,根据已知位信 息ki对编码数据ed进行译码。以下将针对数据译码电路150的结构以及运 作方式进行详细的说明。

27.请同时参照图4以及图5。图4显示本发明的一实施例中,图1的 数据译码电路150的方块图。图5显示本发明的一实施例中,编码数据ed 经由数据译码电路150的处理产生译码数据dd的过程的示意图。

28.在一实施例中,数据译码电路150包含:数据重组电路400、译 码电路410及数据还原电路420。

29.数据重组电路400接收编码数据ed,以辨识编码数据ed中不同 性质的区段,进行重组而产生待译码数据udd。

30.如前所述,编码数据ed的内容实际上与图2中编码后的数据z 相同。数据重组电路300依序辨识编码数据ed包含的第一未知位区段us1、 已知位区段ks以及第二未知位区段us2,并依序衔接第二未知位区段us2 与第一未知位区段us1为待译码数据udd。

31.对于咬尾卷积码而言,缓存器的起始及终止状态相同,因此可 以藉由将前端的数据衔接在后端的数据进行译码。依据先前的数值范例, 由于第一未知位区段us1具有36位的长度,第二未知位区段us2具有48位 的长度,因此待译码数据udd将具有48+36=84位的长度。

32.译码电路410根据维特比(viterbi)算法以及已知位信息ki,对 待译码数据udd进

行译码以产生译码结果dr。

33.在一实施例,已知位信息ki是数据接收装置100中的部分电路 (未绘示)通过长时间的统计与分析先前的传送数据,用来预测当下信 号某些位的数值。已知位信息ki的产生方法可参考例如,但不限于中国 台湾专利公告号i672930。然而本发明并不以此为限。在一实施例中,已 知位信息ki的内容对应于数据c中的第二待编码位区段se2。

34.译码电路410在对待译码数据udd进行各种可能状态的搜寻程 序前,需设置初始搜寻状态。由于在数据编码装置300用以编码的缓存器 长度为l,且待译码数据udd已将对应循环冗余校验码的第二未知位区段 us2置于前端,译码电路410是由数据c中,第二待编码位区段se2中邻接 于第三待编码位区段se3,且长度相当于缓存器长度l(例如6个位)的部 分决定初始搜寻状态。

35.设定初始搜寻状态后,译码电路410依序将待译码数据udd的 各位设为当下位,进行搜寻程序。

36.首先,译码电路410根据已知位信息ki,判断当下位是否为已 知。在当下位为已知时,译码电路410在当下位为0时设置对应当下位的多 位状态的后半为无效并设置对应的累积度量值为最小,并在当下位为1时 设置对应当下位的状态的前半为无效并设置对应的累积度量值为最小。

37.以缓存器长度l为6为例,当下位有26=64个可能的状态。译码电 路410在当下位为0时,设置对应当下位从32~63的后半状态为无效,并在 当下位为1时,设置对应当下位从0~31的前半状态为无效,并设置对应的 累积度量值为最小。

38.接着,译码电路410在当下位为已知或未知时,判断当下位未 被设置为无效的状态中,任一当下可能状态所对应的二前导状态是否至 少其中之一为有效。

39.在二前导状态均无效时,译码电路410设置当下可能状态为无 效,并设置对应的累积度量值为最小。在二前导状态至少其中之一为有 效时,译码电路410设置当下可能状态为有效,分别计算当下可能状态对 应二前导状态的累积度量值。

40.进一步地说,在二前导状态仅有一个有效时,当下可能状态的 累积度量值mac将为此有效的前导状态累积度量值mpre与当下可能状态 的当下度量值mcur的总和(mac=mpre+mcur)。其中,当下度量值mcur 的计算方法为本技术领域具有通常知识者所熟知,不再赘述。

41.而当二前导状态均为有效时,当下可能状态将对应二前导状态 产生两个累积度量值mac0以及mac1。其中,累积度量值mac0为对应的前 导状态累积度量值mpre0与当下可能状态的当下度量值mcur0的总和 (mac0=mpre0+mcur0)。累积度量值mac1为对应的前导状态累积度量值 mpre1与当下可能状态的当下度量值mcur1的总和(mac1=mpre1+mcur1)。

42.译码电路410自二前导状态的累积度量值中选择较大累积度量 值作为当下可能状态的累积度量值,且选择对应较大累积度量值的前导 状态作为幸存路径(survivor path)。当仅有其中一前导状态有效时,由 于仅有一个对应的累积度量值存在,因此直接选择该累积度量值作为当 下可能状态的累积度量值,并以该有效的前导状态作为幸存路径。

43.当所有状态已决定且对应的累积度量值已产生,译码电路410 使当下位的下一位作为当下位进行搜寻程序,并在所有位完成搜寻程序 后,根据幸存路径回溯产生译码结果dr。在一实施例中,解碼结果dr包 含依序对应第二未知位区段us2与第一未知位区段us1的

第二已译码位区 段ds2以及第一已译码位区段ds1。

44.数据还原电路420依序衔接第一已译码位区段ds1、对应已知位 区段ks的已知译码位区段kd以及第二译码位区段ds2,以产生译码数据dd。其中,由于已知位区段ks的原始内容可由已知位信息ki得知,已知 译码位区段kd可在不需解码的情形下产生。

45.对照图2所示的内容以及前述的数值范例,第一已译码位区段 ds1包含对应于第一待编码位区段se1(6位)以及第二待编码位区段se2 中,邻接于第一待编码位区段se1且长度相当于缓存器长度l的第一部分 (6位)的数据内容。已知译码位区段kd包含第二待编码位区段se2中第 一部分外的第二部分(22位)。第二译码位区段ds2包含第三待编码位区 段se3(16位)的数据内容。

46.请参照图6。图6显示本发明一实施例中,数据译码电路根据不 同译码方法进行译码后的效能示意图。其中,图6的横轴代表信噪比 (signal-to-noise ratio;snr)以分贝(db)表示,纵轴代表封包错误率(packeterror rate)。

47.如图6所示,以方形格点连接绘示的线段表示第一类译码方法, 其将编码数据复制两次后相接进行维特比译码,以搜寻所有可能路径。 以叉叉记号连接绘示的线段表示第二类译码方法,其将编码数据复制一 次后相接进行维特比译码,并根据已知位信息排除部分路径,以搜寻剩 下的可能路径。以圆点连接绘示的线段表示本发明中的方法,其不需复 制编码数据,而藉由重组编码数据并根据已知位信息排除部分路径,以 搜寻剩下的可能路径。

48.以对照图2所示的内容以及前述的数值范例中,共有三段共50 位(6+28+16)的数据c来说,第一类译码方法在复制两次后需要进行150 阶的搜寻,第二类译码方法在复制一次后需要进行100阶的搜寻,而本发 明在重组后仅需进行28阶(6+6+16)的搜寻。就封包错误率而言,本发明 与第一类解码方法相较有明显的下降。与第二类解码方法相较,则在搜 寻阶数大幅下降下仍有相同的表现。

49.因此,本发明的数据译码电路可利用咬尾卷积码的特性降低搜 寻阶数,并同时维持解码的效能。数据译码电路的功耗将可大幅降低, 进而使数据接收装置更为省电。

50.请参照图7。图7为本发明一实施例中,一种数据译码方法700 的流程图。

51.除前述装置外,本发明另公开一种数据译码方法700,应用于 例如,但不限于图3的数据译码电路150中。数据译码方法700的一实施例 如图7所示,包含下列步骤:

52.在步骤s710:使数据重组电路400接收经由咬尾卷积码技术编 码的编码数据ed,以依序辨识编码数据包含的第一未知位区段us1、已 知位区段ks以及第二未知位区段us2,进一步依序衔接第二未知位区段 us2与第一未知位区段us1为待译码数据udd。

53.在步骤s720:使译码电路410根据维特比算法以及至少一已知 位信息ki,对待译码数据udd进行译码以产生译码结果dr,其中译码结 果dr包含依序对应第二未知位区段us2与第一未知位区段us1的第二已 译码位区段ds2以及第一已译码位区段ds1。

54.在步骤s730:使数据还原电路420依序衔接第一已译码位区段 ds1、对应已知位区段ks的已知译码位区段kd以及第二译码位区段ds2, 以产生译码数据dd。

55.请参照图8。图8为本发明一实施例中,图7的步骤s720中,用 以对待译码数据udd进行译码的译码流程800的流程图。译码流程800的一 实施例如图8所示,包含下列步骤:

56.在步骤s810:译码电路410判断是否完成对应最后位的所有状 态的搜寻。

57.在步骤s820:当尚未完成对应最后位的所有状态的搜寻时,译 码电路410进一步根据已知位信息ki判断当下位是否为已知。

58.在步骤s830:在当下位为已知时,译码电路410在依当下位的 数值设置对应状态的一半为无效。

59.在步骤s840:在步骤s820判断当下位为未知或是在步骤s830后, 译码电路410判断当下位未被设置为无效的状态中,任一当下可能状态所 对应的二前导状态是否至少其中之一为有效。

60.在步骤s850:在二前导状态均无效时,译码电路410设置当下 可能状态为无效,并设置对应的累积度量值为最小。

61.在步骤s860:在二前导状态至少其中之一为有效时,译码电路 410设置当下可能状态为有效,以分别计算当下可能状态对应二前导状态 的累积度量值。

62.在步骤s870:译码电路410自二前导状态的累积度量值中选择 较大累积度量值作为当下可能状态的累积度量值,且选择对应较大累积 度量值的前导状态作为幸存路径。

63.在步骤s880:在步骤s850以及s870后,译码电路410判断是否完 成所有状态的搜寻。当尚未完成所有状态的搜寻时,流程将回至步骤s840 继续对未完成搜寻的状态进行搜寻。当已完成所有状态的搜寻时,流程 将进入步骤s890。

64.在步骤s890:译码电路410判断当下位是否为最后一位。

65.在步骤s895:当当下位并非最后一位时,译码电路410使下一 位作为当下位进行搜寻程序。

66.当步骤s890判断当下位是最后一位,或是步骤s895结束后,流 程将回至步骤s810进行判断。

67.当步骤s810判断已完成对应最后位的所有状态的搜寻时,流程 将进行至步骤s815,译码电路410根据幸存路径回溯产生译码结果dr。

68.需注意的是,上述的实施方式仅为一范例。在其他实施例中, 本领域的通常知识者当可在不违背本发明的精神下进行更动。

69.综合上述,本发明中的数据译码装置及方法利用咬尾卷积码的 特性降低搜寻阶数,并同时维持解碼的效能。数据译码电路的功耗将可 大幅降低,进而使数据接收装置更为省电。

70.虽然本发明的实施例如上所述,然而该些实施例并非用来限定 本发明,本技术领域具有通常知识者可依据本发明的明示或隐含的内容 对本发明的技术特征施以变化,凡此种种变化均可能属于本发明所寻求 的专利保护范畴,换言之,本发明的专利保护范围须视本说明书的权利 要求书所界定者为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1