一种灯光光控系统的制作方法

1.本发明涉及智能灯光技术领域,尤其是指一种灯光光控系统。

背景技术:

2.智能灯光控制是基于电力线网络,利用电力线载波技术以及电力线信息传输x10协议,实现电话远程控制、集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等多种控制方式,并提供灯光软启、调光、亮度记忆、场景记忆等智能化操作和管理,现有的光控系统电路复杂,灵敏度不能调节。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种电路分布合理、使用效果好的灯光光控系统。

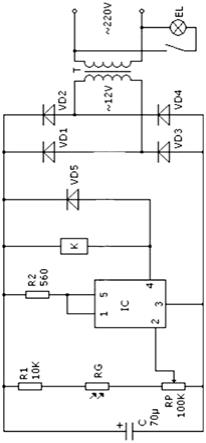

4.为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种灯光光控系统,它包括有电源变压器、第一整流二极管、可变电阻器、第一电阻器、电子开关集成电路、继电器、第五二极管,其中,电源变压器一端连接电源,另一端的其中一脚分别与第二整流二极管、第四整流二极管一端连接,另一脚分别与第一整流二极管、第三整流二极管一端连接,第二整流二极管另一端依次与第一整流二极管另一端、第五二极管、继电器、第二电阻器、第一电阻器、电容一端连接,电容另一端依次与可变电阻器、电子开关集成电路的第3脚、第三整流二极管另一端、第四整流二极管另一端连接。

5.所述的电子开关集成电路的第2脚与可变电阻器连接,第一电阻器另一端与光敏电阻器一端连接,光敏电阻器另一端与可变电阻器连接,电子开关集成电路的第1脚、第5脚与第二电阻器另一端连接,电子开关集成电路的第4脚与继电器另一端、第五二极管另一端连接。

6.本发明在采用上述方案后,由电源变压器t、整流二极管vdl

‑

vd4和滤波电容器c组成电源电路。光控电路由光敏电阻器rg、电阻器r1、r2、可变电阻器rp、电子开关集成电路ic、继电器k和二极管vd5组成。交流220v电压经t降压、vdl

‑

vd4整流和c滤波后,为光控电路提供+l2v工作电源。白天,rg受光照射而呈低阻状态,使ic的2脚(选通端)和4脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,k不吸合,路灯el不亮。夜晚,rc无光照射呈高阻状态,ic的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,el点亮。调节rp的阻值,可改变光控的灵敏度。采用本发明后的电路分布合理、使用效果好。

附图说明

7.图1为本发明的电路原理图。

具体实施方式

8.下面结合所有附图对本发明作进一步说明,本发明的较佳实施例为:参见附图1,

本实施例所述的一种灯光光控系统包括有电源变压器t、第一整流二极管vd1、可变电阻器rp、第一电阻器r1、电子开关集成电路ic、继电器k、第五二极管vd5,其中,电源变压器t一端连接电源,另一端的其中一脚分别与第二整流二极管vd2、第四整流二极管vd4一端连接,另一脚分别与第一整流二极管vd1、第三整流二极管vd3一端连接,第二整流二极管vd2另一端依次与第一整流二极管vd1另一端、第五二极管vd5、继电器k、第二电阻器r2、第一电阻器r1、电容c一端连接,电容c另一端依次与可变电阻器rp、电子开关集成电路ic的第3脚、第三整流二极管vd3另一端、第四整流二极管vd4另一端连接。电子开关集成电路ic的第2脚与可变电阻器rp连接,第一电阻器r1另一端与光敏电阻器rg一端连接,光敏电阻器rg另一端与可变电阻器rp连接,电子开关集成电路ic的第1脚、第5脚与第二电阻器r2另一端连接,电子开关集成电路ic的第4脚与继电器(k)另一端、第五二极管vd5另一端连接。

9.由电源变压器t、整流二极管vdl

‑

vd4和滤波电容器c组成电源电路。光控电路由光敏电阻器rg、电阻器r1、r2、可变电阻器rp、电子开关集成电路ic、继电器k和二极管vd5组成。交流220v电压经t降压、vdl

‑

vd4整流和c滤波后,为光控电路提供+l2v工作电源。白天,rg受光照射而呈低阻状态,使ic的2脚(选通端)和4脚(输出端)均为高电平,其内部的电子开关处于截止状态,k不吸合,路灯el不亮。夜晚,rc无光照射呈高阻状态,ic的2脚变为低电平,其内部的电子开关接通,el点亮。调节rp的阻值,可改变光控的灵敏度。

10.关于电子元件的选择:r1和r2选用1/4w金属膜电阻器或碳膜电阻器。rp选用实心可变电阻器。rg选用rg45系列的光敏电阻器。c选用耐压值为16v的铝电解电容器。vdl

‑

vd5选用1n400l或ln4007型硅整流二极管。ic选用twh8751型电子开关集成电路。k选用jzx

‑

22f型(触头电流负荷为ioa)l2v直流继电器,可将其两组常开触头并联使用。t选用3

‑

5w、二次电压为l2v的电源变压器。制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。

11.以上所述之实施例只为本发明之较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1