RRU腔体及RRU设备的制作方法

rru腔体及rru设备

技术领域

[0001]

本申请涉及rru设备技术领域,具体而言,涉及一种rru腔体及rru 设备。

背景技术:

[0002]

随着5g技术的发展及商业化应用越来越广泛,rru(remote radiounit,射频拉远单元)作为5g组网的重要一环节,其需求越来越大;作为无线信号接收与传输,覆盖2~5公里范围内的5g通信,在铁路,公路,工厂,商业中心等各处均能看到高塔上悬挂的rru设备。

[0003]

rru设备的性能取决于其控制板上的各主要信息处理元件,其中包括fpga(fpga,field programmable gate array,现场可编程逻辑门阵列), cpu,bga(ball grid array,球栅阵列封装,主要用作内存),sfp(smallform-factor pluggable,小型可插拔光信号收发器),qsfp(quad smallform-factor pluggable,四通道可插拔光信号收发器)等,这些信息处理元件均为半导体元器件,在工作通电过程中会产生大量的热量,而过高的温度条件下使用,会降低元器件的使用性能,甚至过热状况下烧坏元器件,造成设备故障。

[0004]

现有的rru腔体,高功率的半导体元件在rru腔体内的散热效果较差。

技术实现要素:

[0005]

本申请的目的在于提供一种散热效果好的rru腔体,能够便于元器件产生的热量快速的进行横向扩散,避免热量集中导致元器件温升过高。

[0006]

本申请的另一个目的在于提供一种rru设备,具有较好的散热效果,提高了使用寿命。

[0007]

本申请是通过下述技术方案实现的:

[0008]

本申请提供了一种rru腔体,包括:

[0009]

上腔体;

[0010]

下腔体,下腔体的底部嵌设有均温板;

[0011]

上腔体与下腔体枢转连接,上腔体用于扣合于下腔体的开口处。

[0012]

该rru腔体,在下腔体的底部嵌设均温板,以与元器件贴合,具有较大的散热面,通过均温板将元器件产生的热量快速的进行横向扩散,避免热量集中导致元器件温升过高,使得该rru腔体具有较好的散热效果。

[0013]

可选地,上腔体的上表面和下腔体的下表面均设置有多个散热翅片,多个散热翅片沿上腔体的长度方向间隔分布,每个散热翅片与上腔体的长度方向呈45

°

夹角设置。

[0014]

在上述实施方式中,采用45

°

设计翅片,散热时,热空气上浮形成热对流,45

°

角不会阻碍空气对流,同时,该rru腔体还可以具有两种放置方式,一种是竖直放置,一种是横向放置。

[0015]

可选地,位于首部和尾部的两个散热翅片设置有加强筋。

[0016]

在上述实施方式中,由于翅片是45

°

角结构,位于首部和尾部的翅片尺寸较小,结构较弱,设计加强筋,能够避免搬运或放置碰弯翅片。

[0017]

可选地,上腔体的一侧面形成有转动轴,下腔体的一侧面形成有与转动轴配合的转轴槽,转动轴被配置为可活动地插设于转轴槽内。

[0018]

在上述实施方式中,将转动轴集成到上腔体上,与下腔体的转轴槽形成转动配合,避免常规不锈钢转轴生锈问题。

[0019]

可选地,上腔体的侧壁上形成有凸出的转轴座,转动轴位于转轴座上,转动轴沿其轴向位于转轴座的一侧,下腔体的侧壁上形成有凸出的支撑座,转轴槽开设于支撑座上,转动轴被配置沿其轴向能够插入转轴槽或与转轴槽分离。

[0020]

在上述实施方式中,通过转轴座实现转轴的固定,以便于保证转动轴与上腔体的侧壁的连接稳定性;转动轴能够沿其轴向插入转轴槽或从转轴槽分离,保证了转动轴与转轴槽的配合灵活性,便于实现上腔体与下腔体的装配与拆卸。

[0021]

可选地,转轴槽为沿上下方向延伸的长圆孔。

[0022]

在上述实施方式中,长圆孔的设置,上腔体旋转下压受力,转动轴会向上抬升,从而不会造成密封圈过压;起到更好的密封和电磁干扰屏蔽效果。

[0023]

可选地,下腔体的侧壁设置有转轴止脱结构,转轴止脱结构包括限位座和限位件,限位件与限位座可拆卸地连接,转轴座设置有与限位座对应的第一缺口,当限位件与限位座分离时,转轴座能够通过第一缺口相对于限位座沿转动轴的轴向插入转轴槽或从转轴槽分离;当限位件与限位座相连时,限位件能够阻止转轴座相对于限位座沿转动轴的轴向从转轴槽分离或插入转轴槽。

[0024]

在上述实施方式中,下腔体设计转轴止脱结构,横向将转动轴推入下腔体的转轴槽内,下腔体的止脱结构上锁,限位件与限位座相连,使得上腔体与下腔体能够自由旋转且不脱落,保证上腔体与下腔体的连接稳定性。

[0025]

可选地,支撑座上设置有第二缺口,第二缺口与转轴槽连通,转动轴能够经由第二缺口插入转轴槽内。

[0026]

在上述实施方式中,第二缺口的设置,起到导向的作用,以便于转动轴经由第二缺口插入转轴槽内,也能够起到支撑转动轴的作用;同时还便于上腔体与下腔体分离时,转动轴无需横向移动较大的行程。

[0027]

可选地,转轴座设置有至少两个,支撑座设置有至少两个,至少两个转轴座与至少两个支撑座一一对应。

[0028]

在上述实施方式中,至少两个转轴座的设计,减少制造成本及装配难度。

[0029]

可选地,上腔体设有两个电源安装位,每个电源安装位上罩设有电源模块盖,电源模块盖与上腔体可拆卸地连接,电源模块盖与上腔体采用m 型导电密封圈连接。

[0030]

在上述实施方式中,采用m型导电密封圈,具有较好的电磁干扰屏蔽及密封效果。

[0031]

本申请还提供了一种rru设备,包括pcb板、可编程逻辑门阵列 fpga、cpu及上述的rru腔体,pcb板设置于下腔体内,fpga和cpu 安装于pcb板的底面,fpga的底面和cpu的底面分别与均温板贴合,pcb 板的顶面与上腔体贴合。

[0032]

该rru设备,高功耗的fpga和cpu的底面分别与均温板贴合,产生的热量经由均温板快速横向扩散,避免热量集中而导致元器件产生温升过高,提高了使用寿命。

[0033]

可选地,rru设备还包括第一仿形铜块、第一背板、第二仿形铜块及第二背板,第一仿形铜块上形成有第一凹槽,fpga被配置为收容于第一凹槽内,第一仿形铜块和第一背板

分别位于pcb板的两侧,第一仿形铜块与第一背板通过第一紧固件将fpga固定于pcb板,fpga与均温板通过第一仿形铜块贴合;第二仿形铜块上形成有第二凹槽,cpu被配置为收容于第二凹槽内,第二仿形铜块和第二背板分别位于pcb板的两侧,第二仿形铜块与第二背板通过第二紧固件将cpu固定于pcb板,cpu与均温板通过第二仿形铜块贴合。

[0034]

在上述实施方式中,采用仿形铜块和背板与pcb板安装一体,通过紧固件将仿形铜块与背板锁合固定,便于对元器件的固定与保护。

[0035]

可选地,rru设备还包括散热结构,散热结构包括调节弹簧、柔性热管、铜片,柔性热管位于第一仿形铜块与铜片之间,柔性热管分别与第一仿形铜块和铜片焊接,第一仿形铜块的背离fpga的一侧设置有支撑柱,支撑柱分布于柔性热管的两边,调节弹簧套设于支撑柱,调节弹簧的两端分别弹性支撑于第一仿形铜块与铜片。

[0036]

在上述实施方式中,由于fpga功耗较大,常规采用比较厚的导热贴填充fpga与腔体之间的间隙,会产生很大的热阻;通过柔性热管以及调节弹簧结构,很好的避免fpga与腔体之间选用较厚的导热贴,从而导致温升过大的现象,利于热量的传导散热。

[0037]

可选地,柔性热管包括第一导热面、第二导热面及两个连接部,第一导热面和第二导热面通过两个连接部连接成环状结构,第一导热面与铜片贴合,第二导热面被配置为与第一仿形铜块贴合。

[0038]

在上述实施方式中,通过柔性热管的设置,fpga产生的热量能够较好地传导至铜片,并经由铜片传递至均温板,从而实现热量的快速横向扩散,具有较好的散热效果。

[0039]

本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。

附图说明

[0040]

为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0041]

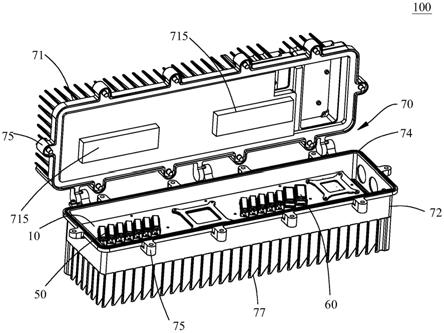

图1为本申请实施例提供的rru设备的打开状态示意图;

[0042]

图2为本申请实施例提供的rru设备的打开状态的爆炸图;

[0043]

图3为本申请实施例提供的rru设备的pcb板的底面示意图(示出 fpga和cpu);

[0044]

图4为本申请实施例提供的rru设备的rru腔体的下腔体的结构示意图;

[0045]

图5为本申请实施例提供的rru设备的闭合状态的示意图;

[0046]

图6为本申请实施例提供的rru设备的闭合状态的侧视图;

[0047]

图7为本申请实施例提供的rru设备的上腔体与下腔体的爆炸图;

[0048]

图8为图7的a处放大图;

[0049]

图9为本申请实施例提供的rru设备的rru腔体的上腔体的结构示意图(隐藏了电源模块盖);

[0050]

图10为本申请实施例提供的rru设备的rru腔体的上腔体的结构示意图;

[0051]

图11为本申请实施例提供的rru设备的pcb板的装配图;

[0052]

图12为本申请实施例提供的rru设备的散热结构的爆炸图;

[0053]

图13为本申请实施例提供的rru设备的散热结构的装配图;

[0054]

图14为本申请实施例提供的rru设备的第二仿形铜块的示意图;

[0055]

图15为本申请实施例提供的rru设备的第二仿形铜块与cpu的装配图(隐藏了pcb板)。

[0056]

图标:100-rru设备;10-pcb板;20-fpga;30-cpu;40-bga;50-sfp; 60-qsfp;70-rru腔体;71-上腔体;711-转动轴;712-转轴座;7121-第一缺口;713-电源安装位;7131-下沉槽;7132-销钉;714-电源模块盖;715

-ꢀ

导热块;72-下腔体;721-槽;722-boss柱;723-转轴槽;724-支撑座;7241

-ꢀ

第二缺口;725-限位座;726-限位件;73-均温板;74-密封圈;75-连接座; 76-螺栓;77-散热翅片;771-加强筋;81-第一仿形铜块;811-第一凹槽;812

-ꢀ

支撑柱;82-第一背板;83-第二仿形铜块;831-第二凹槽;84-第二背板;85

-ꢀ

铆柱;86-轴肩螺丝;87-弹簧;88-螺纹孔;89-绝缘胶垫;90-镂空部;91

-ꢀ

调节弹簧;92-柔性热管;921-第一导热面;922-第二导热面;923-连接部; 93-铜片。

具体实施方式

[0057]

为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0058]

因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0059]

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0060]

在本申请的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0061]

在本申请的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0062]

下面参考图描述根据本申请一方面实施例的rru设备100。

[0063]

如图1-图15所示,根据本申请实施例的rru设备100,包括:pcb 板10、可编程逻辑门阵列fpga20、cpu30、bga40、sfp50、qsfp60及 rru腔体70。

[0064]

具体而言,rru腔体70实现上述电子元器件的收容,起到保护、散热的作用。如图1所示,rru腔体70包括上腔体71和下腔体72。下腔体72 具有容置空间,如图2所示,下腔体72的底部嵌设有均温板73。上腔体 71与下腔体72枢转连接,上腔体71用于扣合于下腔体72的

开口处,以形成密闭腔体。pcb板10用于实现各电子元器件的安装,如图1所示,pcb 板10设置于下腔体72内,高功率的元器件设置于pcb板10的底面,以便于与下腔体72的底面进行热交换;低功率的元器件设置于pcb板10的顶面,以与上腔体71进行热交换。如图3所示,fpga20和cpu30安装于 pcb板10的底面,fpga20的底面和cpu30的底面均与均温板73贴合; bga40也设置于pcb板10的底部。如图1所示,sfp50和qsfp60设置于pcb板10的顶面,并与上腔体71贴合。

[0065]

该rru设备100,在下腔体72的底部嵌设均温板73,高功耗的fpga20 和cpu30的底面分别与均温板73贴合,基于均温板73具有较大的散热面,通过均温板73将元器件产生的热量快速的进行横向扩散,避免热量集中导致元器件温升过高,使得该rru腔体70具有较好的散热效果,提高了元器件的使用寿命。

[0066]

在本申请一实施例中,rru腔体70为长方体结构,具有较大的散热空间,便于实现热量的扩散。

[0067]

下腔体72和上腔体71均为压铸铝材质,导热系数高、成本低、重量轻;均温板73为铜材质,由于铝材质无法用锡膏直接焊接,需要在下腔体 72内覆铜,然后再进行锡膏焊接。因此,如图4所示,下腔体72的底部依照均温板73的形状铣槽721,并在槽721内覆铜膜(采用lts技术:通过冶金结合方式在铝表面键合一层铜膜,厚度约0.05mm,结合强度大于 120kg/cm2),然后锡膏焊接均温板73。均温板73的厚度采用3.5mm,同时,根据下腔体72内的boss柱722的位置开孔或开槽避让。

[0068]

需要指出的是,boss柱722用于下腔体72与pcb板10的安装定位。

[0069]

如图1和图4所示,下腔体72的开口端设置有密封圈74,上腔体71 与下腔体72通过密封圈74密封配合。

[0070]

在本申请的一实施例中,如图2所示,上腔体71的一侧面形成有转动轴711,下腔体72的一侧面形成有与转动轴711配合的转轴槽723,转动轴711被配置为可活动地插设于转轴槽723内。将转动轴711集成到上腔体71上,与下腔体72的转轴槽723形成转动配合,避免常规不锈钢转轴生锈问题。

[0071]

可选地,为了便于实现上腔体71和下腔体72的连接,如图1和图5 所示,上腔体71和下腔体72的边缘均设置有连接座75,连接座75开设有螺纹孔,以便于螺栓76穿设,上腔体71和下腔体72通过穿设于连接座75 的螺纹孔内的螺栓76锁紧,以便于保证上腔体71和下腔体72的连接稳定。

[0072]

进一步地,如图2所示,上腔体71的侧壁上形成有凸出的转轴座712,转动轴711位于转轴座712上,转动轴711沿其轴向位于转轴座712的一侧,下腔体72的侧壁上形成有凸出的支撑座724,转轴槽723开设于支撑座724上,转动轴711被配置沿其轴向能够插入转轴槽723或与转轴槽723 分离。通过转轴座712实现转轴的固定,以便于保证转动轴711与上腔体 71的侧壁的连接稳定性;转动轴711能够沿其轴向插入转轴槽723或从转轴槽723分离,保证了转动轴711与转轴槽723的配合灵活性,便于实现上腔体71与下腔体72的装配与拆卸。需要注意的是,转轴座712与上腔体71一体成型,支撑座724与下腔体72一体成型,避免单独设置转动件以实现上腔体71与下腔体72的转动连接。

[0073]

可选地,如图6所示,转轴槽723为沿上下方向延伸的长圆孔。长圆孔的设置,上腔体71旋转下压受力,转动轴711会向上抬升,从而不会造成密封圈74过压;起到更好的密封

和电磁干扰屏蔽效果。

[0074]

进一步地,下腔体72的侧壁设置有转轴止脱结构,如图7和图8所示,转轴止脱结构包括限位座725和限位件726,限位件726与限位座725可拆卸地连接,转轴座712设置有与限位座725对应的第一缺口7121,当限位件726与限位座725分离时,转轴座712能够通过第一缺口7121相对于限位座725沿转动轴711的轴向插入转轴槽723或从转轴槽723分离;当限位件726与限位座725相连时,限位件726能够阻止转轴座712相对于限位座725沿转动轴711的轴向从转轴槽723分离或插入转轴槽723。下腔体 72设计转轴止脱结构,横向将转动轴711推入下腔体72的转轴槽723内,下腔体72的止脱结构上锁,限位件726与限位座725相连,使得上腔体71 与下腔体72能够自由旋转且不脱落,保证上腔体71与下腔体72的连接稳定性。

[0075]

可选地,限位件726为螺栓,限位座725上开设有与限位件726对应的螺纹孔,限位件726被配置为穿设于螺纹孔内且与限位座725螺纹配合。限位件726为螺栓,便于实现与限位座725的快速装配与拆卸。

[0076]

可选地,如图7和图8所示,支撑座724上设置有第二缺口7241,第二缺口7241与转轴槽723连通,转动轴711能够经由第二缺口7241插入转轴槽723内。第二缺口7241的设置,起到导向的作用,以便于转动轴711 经由第二缺口7241插入转轴槽723内,也能够起到支撑转动轴711的作用;同时还便于上腔体71与下腔体72分离时,转动轴711无需横向移动较大的行程。

[0077]

需要指出的是,由于支撑座724为与下腔体72一体压铸成型,第二缺口7241的设置,能够便于支撑座724抽芯成型转轴槽723,从而保证加工精度。

[0078]

可选地,第一缺口7121沿垂直于上腔体71的方向延伸,安装时,上腔体71与下腔体72呈90

°

安装,以具有较大的操作空间,便于用户操作。

[0079]

在上腔体71与下腔体72装配时,先取下限位件726,将上腔体71与下腔体72呈90

°

设置,将第一缺口7121与限位座725对齐,横向移动上腔体71,使得第一缺口7121越过限位座725,转动轴711穿入第二缺口7241,并被支撑座724承接,随着转动轴711的横移,转动轴711插入转轴槽723 内,将限位件726插入限位座725并与限位座725锁紧,此时,上腔体71 与下腔体72只能自由旋转,不能脱离。

[0080]

可选地,如图7所示,转轴座712设置有至少两个,支撑座724设置有至少两个,至少两个转轴座712与至少两个支撑座724一一对应,也即上腔体71与下腔体72通过至少两个转动轴711枢接。至少两个转轴座712 的设计,既减少了制造成本,还减少了装配难度,避免与其他部件(例如连接座75)干涉。

[0081]

需要指出的是,可以选取至少两个转轴座712的尾部的一个转轴座712 上开设第一缺口7121,以减少加工难度。

[0082]

在本申请的一实施例中,如图5所示,上腔体71的上表面和下腔体72 的下表面均设置有多个散热翅片77,多个散热翅片77沿上腔体71的长度方向间隔分布,每个散热翅片77与上腔体71的长度方向呈45

°

夹角设置。采用45

°

设计散热翅片77,散热时,热空气上浮形成热对流,45

°

角不会阻碍空气对流,同时,该rru腔体70还可以具有两种放置方式,一种是竖直放置,一种是横向放置。

[0083]

可选地,如图5所示,位于首部和尾部的两个散热翅片77设置有加强筋771。由于散热翅片77是45

°

角结构,位于首部和尾部的散热翅片77 尺寸较小,结构较弱,设计加强筋

771,能够避免搬运或放置碰弯散热翅片 77。

[0084]

由于rru设备100一般配置两个电源(图中未示出),一个主电源、一个备用电源,当主电源没电后,备用电源启动。在本申请的一实施例中,如图9所示,上腔体71设有两个电源安装位713,每个电源安装位713对应一个电源;如图10所示,每个电源安装位713上罩设有电源模块盖714,电源模块盖714与上腔体71可拆卸地连接,电源模块盖714与上腔体71 采用m型导电密封圈(图中未示出)密封连接。m型导电密封圈为硅胶外表面电镀镍碳合金制成,具有较好的电磁干扰屏蔽及密封效果。

[0085]

可选地,如图9所示,在上腔体71的电源安装位713的边缘,设置有下沉槽7131,下沉槽7131的深度为1.0mm,电源模块盖714采用两处销钉 7132定位,两处销钉7132沿电源安装位713的对角线分布,以保证电源模块盖714定位准确;电源模块盖714的四角采用弹簧螺丝(图中未示出) 锁合。下沉槽7131的设置,是由于上腔体71和电源模块盖714的外表面要烤漆,凸起部位可以更好的做防烤漆保护,不产生溢漆而造成安装干涉。

[0086]

在本申请的一实施例中,如图11所示,rru设备100还包括第一仿形铜块81、第一背板82。如图12所示,第一仿形铜块81上形成有第一凹槽 811,如图13所示,fpga20被配置为收容于第一凹槽811内,并且fpga20 不在第一凹槽811内移动;第一仿形铜块81和第一背板82分别位于pcb 板10的两侧,第一仿形铜块81与第一背板82通过第一紧固件(图中未示出)将fpga20固定于pcb板10;fpga20与均温板73通过第一仿形铜块81贴合。采用第一仿形铜块81和第一背板82与pcb板10安装一体,通过第一紧固件将第一仿形铜块81和第一背板82锁合固定,便于对 fpga20的固定与保护。

[0087]

在本申请的一实施例中,如图11所示,rru设备100还包括第二仿形铜块83及第二背板84。如图14所示,第二仿形铜块83上形成有第二凹槽 831,如图15所示,cpu30被配置为收容于第二凹槽831内,并且cpu30 不能在第二凹槽831内移动;第二仿形铜块83和第二背板84分别位于pcb 板10的两侧,第二仿形铜块83与第二背板84通过第二紧固件将cpu30 固定于pcb板10,cpu30与均温板73通过第二仿形铜块83贴合。采用第二仿形铜块83和第二背板84与pcb板10安装一体,通过第二紧固件将第二仿形铜块83和第二背板84锁合固定,便于对cpu30的固定与保护。

[0088]

进一步地,每个仿形铜块(所有仿形铜块的统称)的四角均设置有铆柱85,铆柱85开设有沉孔,沉孔用于容纳轴肩螺丝86及弹簧87;每个背板(所有背板的统称)的四角设置有与铆柱85的沉孔对应的螺纹孔88,仿形铜块与背板通过轴肩螺丝86(可以理解为第一紧固件和第二紧固件)与弹簧87锁合固定到位于pcb板10顶面的背板的螺纹孔88。请参照图12,以第一仿形铜块81与第一背板82为例,介绍仿形铜块与背板的连接结构。

[0089]

可选地,如图11和图12所示,第一背板82与pcb板10之间、第二背板84与pcb板10之间均设置有一层绝缘胶垫89,以其绝缘的作用。

[0090]

可选地,第一背板82和第二背板84为相同的结构,两者尺寸可以相同,也可以不同。请参照图11,每个背板的中部开设有镂空部90。安装时,元器件(配置有仿形铜块和背板的元器件的统称)的本体与背板分别位于 pcb板10的两侧,元器件的引脚穿过位于pcb板10上的过孔后与pcb 板10焊接,引脚凸出于pcb板10,而背板的镂空部90能够避让引脚,以保护引脚;同时背板与pcb板10之间的绝缘胶垫89能够起到绝缘的作用,以将背板与引脚及pcb板10绝缘隔离。

[0091]

可选地,背板采用冷轧钢板、不锈钢等材质,具有一定的强度。

[0092]

需要注意的是,为了便于加工、降低成本,均温板73设置有两块,一块均温板73与fpga20对应,另一块均温板73与cpu30对应。在本申请的其他实施例中,均温板73的数量根据高功率元器件的数量对应,以保证高功率的元器件能够得到有效散热即可。

[0093]

需要指出的是,仿形铜块的数量并不局限于两个,可以根据不同的rru 设备100组成,根据元器件的功耗高低,选取高功耗的元器件设置于pcb 板10的底部,高功耗的元器件通过仿形铜块与背板的配合方式固定于pcb 板10。不同结构的pcb板10的元器件布局更换仿形铜块的形状设计即可,可以实现rru腔体70的多几种共用。

[0094]

由于fpga20的功耗比较大,常规采用比较厚的导热贴填充fpga20 与下腔体72之间的间隙,会产生很大的热阻。以fpga20面积为50

×

50mm 为例,由于下腔体72加工制造过程中有公差约0.6mm,那么fpga20的第一仿形铜块81底部与均温板73之间需要采用3.0mm的导热贴压缩至 2.0mm,当加工出现正公差,导热贴厚度2.6mm,产生热阻 r=0.0026/(0.05*0.05*3)=0.347c/w,进而产生温升deltt=100*0.347=34.7℃。

[0095]

在本申请中,该rru设备100还包括散热结构,如图12和图13所示,散热结构包括调节弹簧91、柔性热管92、铜片93。柔性热管92位于第一仿形铜块81和铜片93之间,柔性热管92分别与第一仿形铜块81和铜片 93焊接。柔性热管92打扁后折弯,柔性热管92包括第一导热面921、第二导热面922及两个连接部923,第一导热面921和第二导热面922通过两个连接部923连接成环状结构,第一导热面921与铜片93贴合,第二导热面922被配置位于第一仿形铜块81贴合。第一仿形铜块81的背离fpga20 的一侧设置有支撑柱812,支撑柱812分布于柔性热管92的两边,调节弹簧91套设于支撑柱812,调节弹簧91的两端分别弹性支撑于第一仿形铜块 81和铜片93。主要热源fpga20与均温板73之间设置有含有柔性热管92 的散热结构,通过柔性热管92与调节弹簧91配合,能够使得fpga20与均温板73之间具有较好的散热效果,很好的避免fpga20与下腔体72之间选用较厚的导热贴,从而导致温升过大的现象;fpga20产生的热量能够较好地传导至铜片93,并经由铜片93传递至均温板73,从而实现热量的快速横向扩散。

[0096]

安装时,压缩调节弹簧91,柔性热管92的两个连接部923发生形变,从而确保铜片93与均温板73贴合到一起,热量由fpga20传导到第二仿形铜块83,再通过柔性热管92传导到铜片93,进而传导到均温板73进行扩散。这种方案的第二仿形铜块83和fpga20之间,铜片93与均温板73 之间均采用0.1mm的导热贴,那么产生的温升 deltt=100*0.0002/(0.05*0.05*3)=2.6℃。

[0097]

可选地,如图13所示,第一仿形铜块81的底面设置有六根支撑柱812,六根支撑柱812对称分布于柔性热管92的两边,保证安装时柔性热管92 受力稳定。

[0098]

在本申请的一实施例中,第二仿形铜块83与均温板73之间设置有导热贴(图中未示出)。导热贴既能够进行热量传导,还能够压缩,以对cpu30 及第二仿形铜块83进行定位。

[0099]

在本申请一实施例中,如图2所示,sfp50及qsfp60呈45

°

设置,也即sfp50及qsfp60的设置方向与pcb板10的长度方向呈45

°

倾斜,从而增大sfp50及qsfp60与下腔体72的侧壁之间的间隙,从而增大操作空间。

[0100]

在本申请以实施例中,如图1所示,上腔体71的内壁设置有导热块715,导热块715凸出于上腔体71,当上腔体71与下腔体72闭合后,导热块715 与pcb板10顶面的元器件贴

合,以将位于pcb板10顶面的元器件产生的热量传导至上腔体71表面的翅片,经翅片散热。可选地,导热块715为铝质,导热系数高,成本低,重量轻。

[0101]

根据本申请实施例提供的rru设备100及rru腔体70,高功耗的元器件分别与均温板73贴合,产生的热量经由下腔体72的均温板73快速横向扩散,避免热量集中而导致元器件产生温升过高,提高了使用寿命。

[0102]

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例中的特征可以相互结合。

[0103]

以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1