一种用于活动钢网的升降装置的制作方法

1.本技术涉及表面贴装技术的领域,尤其是涉及一种用于活动钢网的升降装置。

背景技术:

2.smt(表面组装技术,surfacemounttechnology),称为表面贴装或表面安装技术,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。它是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。smt加工的核心在于采用预设有网孔的钢网进行锡膏印刷,随着环保理念的倡导与发展,印刷用的钢网也由早期的一体固定式结构逐渐演变为能够活动更换的活动钢网。

3.公开号为cn108437614a的中国专利公开了一种活动钢网,其主要包括开设有网孔的钢片、用于支承钢片的内框以及用于安装内框的活动网框,所述活动网框包括主框及将主框连接的角件本体。其中,活动网框设有用于夹持或松开内框的升降装置和用于撑开张紧内框以将钢片绷紧的张紧装置,同时,升降装置与张紧装置均采用高压气驱动。通过升降装置及张紧装置能够对内框进行更换,从而达到对钢网进行活动更换的目的。

4.活动钢网是安装于印刷机上使用的,其在印刷过程中下方会设置被印刷件,上方设置印刷刮刀,实际印刷过程中,活动钢网的钢片上涂覆有锡膏,由印刷刮刀将锡膏经由钢片上开设的网孔漏印至被印刷件上。

5.但是在更换钢网的过程中,需要使升降装置下降从而将内框松开,而在升降装置下降的过程中其下方仍会存在有被印刷件及其他的设备,此时若升降装置下降的距离过大,则会出现升降装置与被印刷件或其他设备相撞的情况的发生。

6.因此需要提出一种新的技术方案来解决上述问题。

技术实现要素:

7.为了对升降装置的下降距离进行限制,使升降机构在下降之后不会直接与被印刷品或其他设备相撞,本技术提供一种用于活动钢网的升降装置。

8.本技术提供的一种用于活动钢网的升降装置,采用如下技术方案:

9.一种用于活动钢网的升降装置,包括竖向滑移于角件本体下端的升降件及驱动升降件移动的驱动机构,所述驱动机构包括转动连接于角件本体的回转件及驱动回转件转动的旋转驱动件,所述回转件的轴线与其转动轴线偏离,所述回转件的侧壁能够与升降件抵接并带动升降件朝向远离角件本体的方向移动。

10.通过采用上述技术方案,利用回转件带动升降件从角件本体内伸出,此时利用升降件限定升降装置下降的距离,使升降装置在下降过程中不会因下降的距离的过大而对被印刷品或其他设备产生影响。

11.可选的:所述升降件靠近回转件的一端设置有限位块,所述角件本体上设置有挡板,所述升降件穿设于挡板并沿挡板移动,所述限位块远离回转件的一端能够与挡板靠近

角件本体的端面抵接。

12.通过采用上述技术方案,利用限位块与挡板的配合对升降件进行限位,使升降件不易从角件本体上脱离,从而使升降件的移动过程更加稳定。

13.可选的:所述升降件上设置有驱动其朝向角件本体内移动的弹性件,所述弹性件的一端与限位块远离回转件的一端抵接,所述弹性件的另一端与挡板靠近角件本体的侧壁抵接。

14.通过采用上述技术方案,弹性件对升降件施加朝向角件本体内的弹力,使升降件在未受到回转件施加的压力的时候保持缩回升降件内的状态,从而在印刷过程中不易出现升降件与别的机构接触的情况。

15.可选的:所述回转件远离其转动轴线的侧壁至转动轴线的最大间距小于挡板与限位块之间的最大间距。

16.通过采用上述技术方案,在回转件推动升降件移动的过程中,限位块与挡板之间仍留有间隙,使限位块不会直接与挡板产生碰撞。

17.可选的:所述角件本体内滑移设置有连接件,所述连接件固定于升降件靠近回转件的一端,所述连接件平行于其移动方向的侧壁开设有导向槽,所述回转件设置于导向槽内滑动,所述回转件远离其转动轴线的侧壁能够与导向槽靠近升降件的侧壁抵接。

18.通过采用上述技术方案,回转件可带动连接件往复移动,从而带动升降件往复移动,此时驱动升降件移动的机构仅由回转件完成,从而使升降件的驱动更加方便。

19.可选的:所述导向槽的半径等于回转件远离转动轴线的侧壁至转动轴线的最大间距。

20.通过采用上述技术方案,在回转件转动的过程中,回转件远离其转动轴线的侧壁可始终保持与导向槽内壁的接触,从而在回转件转动的过程中不会与导向槽内壁产生碰撞,从而使回转件驱动升降件移动的过程更加稳定。

21.可选的:所述回转件外壁同轴转动有转动套,所述转动套外壁能够与导向槽内壁抵接。

22.通过采用上述技术方案,通过转动套将回转件与导向槽之间的滑动摩擦转变为滚动摩擦,从而减少了导向槽与回转件之间的摩擦力,增加回转件与连接件的使用寿命。

23.可选的:所述连接件外壁设置有耐磨涂层。

24.通过采用上述技术方案,减少连接件在滑动过程中的磨损,使支撑件的移动方向可保持一致。

附图说明

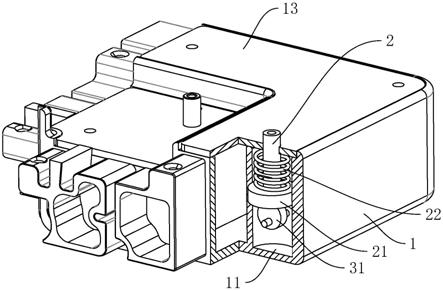

25.图1为本技术实施例1的结构示意图;

26.图2为本技术实施例1用于展示电机安装位置的示意图;

27.图3为本技术实施例2用于展示连接件的结构的示意图;

28.图4为背景技术的结构示意图。

29.图中,1、角件本体;11、滑移孔;12、容纳槽;13、挡板;2、升降件;21、限位块;22、弹簧; 31、电机;32、回转件;33、转动套;4、连接件;41、导向槽。

具体实施方式

30.以下结合附图对本技术作进一步详细说明。

31.本技术公开的一种用于活动钢网的升降装置,如图1和图2所示,包括竖向滑移于角件本体1下端的升降件2及驱动升降件2移动的驱动机构,四个角件本体相互靠近的两个侧壁分别与两根主框固定,从而形成四条棱边组成的活动网框,升降装置设置于四个角件本体处。角件本体1下端开设有圆柱形的滑移孔11,升降件2设置于滑移孔11内竖向移动。驱动机构包括转动连接于滑移孔11内的回转件32及驱动回转件32转动的旋转驱动件,旋转驱动件包括电机31。角件本体1侧壁开设有容纳电机31的容纳槽12,电机31使用螺栓固定于容纳槽12内,且电机31的输出轴穿设于滑移孔11内且与回转件32连接,回转件32的轴线与电机31的输出轴的轴线互相偏离,从而形成偏心轮结构。此时利用回转件32将升降件2从滑移孔11内顶出,从而利用升降件2对角件本体1进行支撑,使角件本体1所连接的升降装置的下移距离受到限制。

32.如图1所示,为了使升降机件不易从滑移孔11内掉落,升降件2靠近回转件32的一端一体成型有限位块21,限位块21与滑移孔11内壁抵接。角件本体1开设有滑移孔11的侧壁还使用螺栓可拆卸连接有挡板13,挡板13将滑移孔11的开口封闭。升降件2穿设于挡板13且其沿挡板13竖向移动,限位块21远离回转件32的侧壁能够与挡板13靠近角件本体1的侧壁抵接。此时利用挡板13对升降件2的位置进行限定,使升降件2不易从滑移孔11内脱离。

33.如图1所示,由于在印刷过程中,角件本体1仍会产生竖向移动,此时升降件2的下端会保持伸出滑移孔11的状态从而产生碰撞,因此升降件2还套接有驱动其朝向滑移孔11内移动的弹性件,弹性件包括弹簧22,弹簧22的一端与限位块21靠近升降件2的端面抵接,弹簧22的另一端与挡板13靠近角件本体1的侧壁抵接。利用弹簧22对升降件2施加朝向滑移孔11内腔的弹力,使升降件2在不受到回转件32施加的力时保持处于滑移孔11内的状态,从而使印刷过程不易受到影响。

34.为了在回转件32驱动升降件2从滑移孔11内伸出时,限位块21不会直接与挡板13产生碰撞,回转件32远离其转动轴线的侧壁至转动轴线的最大间距小于挡板13与限位块21之间的最大间距,此时在回转件32推动升降件2移动的过程中,限位块21不会直接与挡板13产生接触,从而使挡板13及限位块21不易产生形变。

35.本实施例的实施原理为:在升降装置需要下移时,回转件32在电机31的驱动下转动,使回转件32远离其转动轴线的侧壁与限位块21抵接,从而使升降件2从滑移孔11内伸出。在需要升降件2缩回滑移孔11内时,回转件32转动使其靠近回转轴线的侧壁靠近限位块21,此时升降件2在弹簧22的驱动下缩回升降孔内。

36.实施例2,如图3所示,与实施例1的不同之处在于,角件本体1上不再设置有弹簧22,滑移孔11内设置有沿其轴线移动的连接件4,连接件4的外壁呈圆弧形且与滑移孔11保持贴合,且连接件4与限位块21一体成型。连接件4平行于其移动方向的侧壁开设有呈贯穿设置的导向槽41,回转件32设置于导向槽41内且其远离转动轴线的侧壁能够与导向槽41内壁抵接。此时利用在回转件32转动的过程中,通过连接件4带动升降件2伸出及缩回滑移孔11内,此时不再单独设置推动升降件2缩回滑移孔11的基础,从而使其安装及生产过程更加方便。

37.如图3所示,为了使回转件32转动过程保持与导向槽41内壁的贴合,导向槽41的半

径等于回转件32远离转动轴线的侧壁至转动轴线的最大间距,此时在回转件32转动过程中,回转件32远离其转动轴线的侧壁保持与导向槽41内壁的抵接,从而在回转件32转动过程中其与连接件4之间不易产生冲击,使回转件32驱动连接件4移动的过程不易受到影响。

38.如图3所示,为了减少回转件32与导向槽41之间的磨损,回转件32外还同轴套接有转动套33,转动套33外壁能够与导向槽41内壁保持抵接,且转动套33与回转件32之间还设置有若干滚轴,滚轴沿回转件32的轴线周向设置,且滚轴与回转件32转动连接。此时利用转动套33将回转件32与导向槽41内壁之间的滑移摩擦转变为滚动摩擦,减小了回转件32与导向槽41内壁之间的摩擦力,减少了回转件32及导向槽41内壁的磨损。

39.如图3所示,为了减少连接件4于滑移孔11内的磨损,连接件4外壁还设置有耐磨土层,耐磨涂层包括耐磨陶瓷涂层,此时减少连接件4及滑移孔11的磨损,从而使升降件2的移动方向保持稳定。

40.本实施例的实施原理为:在需要升降件2顶出时,电机31驱动回转件32转动至回转件32远离转动轴线的侧壁与导向槽41靠近升降件2的位置抵接,此时升降件2从滑移孔11内伸出,当需要升降件2缩回至滑移孔11内时,回转件32转动至其远离转动轴线的一端与导向槽41远离升降件2的一端抵接,此时完成升降件2的回缩。

41.本具体实施方式的实施例均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1