X射线模块的制作方法

x射线模块

技术领域

1.本公开的一个方面涉及一种x射线模块。

背景技术:

2.作为x射线模块,已知有从射出电子束的电子枪、以及通过电子束的入射而产生x射线的靶配置于框体内,从堵塞框体的开口部的输出窗输出x射线的模块(例如参照日本专利第5179797号公报)。

技术实现要素:

3.发明所要解决的课题

4.在上述那样的x射线模块中,有时要求减小fod(focus to object distance)。例如,在非破坏检查中使用x射线模块的情况下,若从x射线焦点(靶上的电子束的照射点)到检查对象的距离即fod小,则能够以高放大率进行观察。或者,若放大率相等,则能够将x射线摄像元件配置在x射线源的附近,因此能够取得明亮的图像。

5.另外,在上述那样的x射线模块中,靶中的电子束向x射线的转换效率为1%左右,入射的电子束的约99%为热。因此,为了抑制靶因热量而损伤而导致x射线输出降低,要求良好地对靶产生的热进行散热。

6.因此,本公开的一个方面的目的在于提供一种能够抑制fod变大的同时,良好地对靶产生的热进行散热的x射线模块。

7.用于解决课题的手段

8.本公开的一个方面所涉及的x射线模块具备:框体,其形成有开口部;电子枪,其在框体内射出电子束;靶,其具有电子入射面以及与电子入射面相反的一侧的x射线射出面,使通过电子束向电子入射面的入射而产生的x射线透过而从x射线射出面射出;x射线射出窗,其对开口部进行密封,并且使从靶射出的x射线透过而向轴方向上的第一侧射出;以及散热部,其配置于框体外,框体具有形成有向第一侧突出的突出部的表面,开口部形成于突出部,靶配置于开口部内,散热部具有沿着表面延伸并与表面热连接的第一部分和从第一部分向与第一侧相反的一侧的第二侧延伸的第二部分。

9.在该x射线模块中,靶具有电子入射面和x射线射出面,使通过电子束向电子入射面的入射而产生的x射线透过而从x射线射出面射出。在这样的透射型的结构中,与电子入射面兼作x射线射出面的反射型的结构相比,容易将靶配置在x射线射出窗口的附近,能够减小fod。另外,在框体的表面形成有向第一侧突出的突出部,在形成于该突出部的开口部内配置有靶。因此,能够进一步减小fod。而且,散热部具有沿着该表面延伸并与该表面热连接的第一部分。由此,能够利用突出部的高度量的空间配置散热部,能够抑制fod变大,并且能够良好地散热在靶产生的热量。而且,散热部具有从第一部分向与第一侧相反的一侧的第二侧延伸的第二部分。由此,能够抑制fod变大,并且能够提高散热部的散热性。因此,根据该x射线模块,能够抑制fod变大,并且能够良好地对靶产生的热进行散热。

10.第二部分也可以在从轴方向观察的情况下位于比表面的外缘靠外侧的位置,且在轴方向上位于比表面靠第二侧的位置。在该情况下,能够抑制fod变大,并且能够提高散热部的散热性。

11.第一部分也可以在从轴方向观察的情况下包围突出部。在该情况下,能够使在靶产生的热更良好地散热。

12.散热部也可以相对于突出部不向第一侧突出。在该情况下,能够进一步减小fod。

13.散热部的第一侧的表面也可以位于与突出部的第一侧的表面相同的平面上。在该情况下,能够抑制fod变大,并且能够确保第一部分的厚度而提高散热部的散热性。

14.x射线射出窗的第一侧的表面也可以位于与散热部的第一侧的表面相同的平面上。在该情况下,能够进一步减小fod。

15.本公开的一个方面所涉及的x射线模块也可以还具备配置于第一部分与表面之间的导热部件。在该情况下,能够使在靶产生的热更良好地散热。

16.第二部分也可以包括多个翅片。在该情况下,能够进一步提高散热部的散热性。

17.第一部分以及第二部分也可以形成为管状。在该情况下,例如能够将第一部分以及第二部分用作对于冷却介质的配管或者热管等,能够进一步提高散热部的散热性。

18.第一部分以及第二部分各自也可以在与框体之间划定用于使冷却介质流动的流路。在该情况下,能够进一步提高散热部的散热性。

19.本公开的一个方面所涉及的x射线模块也可以还具备偏转部,该偏转部具有永久磁铁,通过永久磁铁的磁力使电子束偏转,第二部分与偏转部热连接。在该情况下,能够通过偏转部使x射线焦点的位置成为所希望的位置。另外,能够抑制永久磁铁因靶产生的热而被加热,能够稳定地输出x射线。

20.发明效果

21.根据本公开的一个方面,能够提供一种能够抑制fod变大的同时,良好地对靶产生的热进行散热的x射线模块。

附图说明

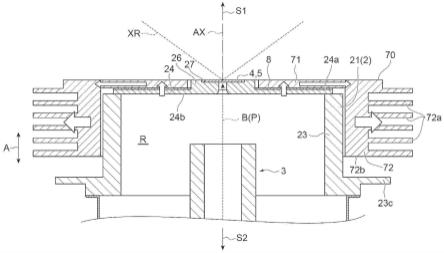

22.图1是实施方式的x射线产生装置的剖视图。

23.图2是x射线管的剖视图。

24.图3是x射线管的分解立体图。

25.图4是表示突出部的周边的剖视图。

26.图5是表示靶的周边的剖视图。

27.图6是x射线管的剖视图。

28.图7是表示偏转部的周边的剖视图。

29.图8是第一变形例的x射线产生装置的剖视图。

30.图9是第二变形例的x射线产生装置的剖视图。

具体实施方式

31.以下,参照附图对本公开的一个实施方式进行详细说明。在以下的说明中,对相同或相当的要素使用相同的附图标记,并省略重复的说明。

32.[x射线产生装置]

[0033]

图1所示的x射线产生装置(x射线模块)100例如是用于对检查对象的内部构造进行观察的x射线非破坏检查中所使用的微小焦点x射线源。x射线产生装置100具备x射线管1、散热部7、壳体110以及电源部120。

[0034]

如图2所示,x射线管1是使通过来自电子枪3的电子束b入射到靶4而产生且透过了靶4自身的x射线xr在沿着电子束b的入射方向的方向上从x射线射出窗5射出的透射型的x射线管。x射线管1是不需要具备具有真空的内部空间r的框体2的、不需要部件更换等的真空密封型的x射线管。以下,将与x射线管1的管轴ax平行的方向设为轴方向a,将轴方向a上的一侧(图中上侧)设为第一侧s1,将轴方向a上的另一侧(与第一侧s1相反的一侧)设为第二侧s2来进行说明。在x射线管1中,电子束b的光轴与x射线xr的光轴一致。

[0035]

框体2具有大致圆柱状的外形。框体2具有由金属材料形成的头部21和由玻璃等绝缘材料形成的绝缘真空管22。在头部21固定有靶4及x射线射出窗5。

[0036]

在绝缘真空管22固定有电子枪3。电子枪3在内部空间r射出电子束b。电子枪3例如通过加热器31、阴极32、第一栅电极33以及第二栅电极34以从第二侧s2依次排列的方式配置而构成。加热器31由通过通电而发热的灯丝构成。阴极32被加热器31加热而释放电子。第一栅电极33和第二栅电极34形成为筒状。第一栅电极33是为了控制从阴极32释放的电子的量而设置的,第二栅电极34是为了使通过了第一栅电极33的电子向靶4聚焦而设置的。加热器31、阴极32、第一栅电极33以及第二栅电极34与以贯通绝缘真空管22的底部22a的方式设置的多个缝合针sp电连接。

[0037]

壳体110具有筒部件111和电源部壳体112。壳体110由金属材料形成。筒部件111形成为大致圆筒状,在轴方向a的两端具有开口111a、开口111b。在开口111a以头部21从开口111a突出的方式插入有x射线管1。在筒部件111的第一侧s1的端部固定有x射线管1的安装凸缘23c。由此,x射线管1将开口111a密封。在筒部件111内封入有作为液状的绝缘性物质的绝缘油k。

[0038]

电源部120向x射线管1供给电力。电源部120收容在电源部壳体112内。电源部120将筒部件111的开口111b密封。电源部120具有包括圆筒状的连接器121a的高压供电部121。高压供电部121与x射线管1电连接。具体而言,连接器121a的前端部与从绝缘真空管22的底部22a突出的缝合针sp电连接。在该例子中,将靶4(阳极)作为接地电位,将负的高电压(例如-10kv~-500kv)从电源部120经由高压供电部121向电子枪3供给。

[0039]

[x射线管]

[0040]

如图1至图7所示,x射线管1具备:框体2、电子枪3、靶4、x射线射出窗5和偏转部6。如上所述,框体2具有头部21和绝缘真空管22。头部21在电位上相当于x射线管1的阳极。头部21包括主体部23和盖部24。主体部23例如由不锈钢(例如sus304)、铜、铁合金或铜合金等形成为与管轴ax同轴的大致圆筒状,在轴方向a的两端具有开口23a、23b。开口23a被盖部24堵塞。盖部24固定于开口23a的边缘部。主体部23在开口23b与与管轴ax同轴的大致圆筒状的绝缘真空管22连通。在主体部23的外周面设置有形成为与主体部23同心的大致圆环板状的安装凸缘23c。

[0041]

盖部24例如由钼形成为与管轴ax同轴的大致圆板状,堵塞主体部23的开口23a。在盖部24的第一侧s1的表面24a形成有相对于表面24a向第一侧s1突出的突出部26。表面24a

为圆形状,突出部26形成为与盖部24同心的圆柱状。在突出部26形成有沿着轴方向a贯通盖部24的开口部27。

[0042]

如图4至图6所示,开口部27具有:第一部分27a,其在突出部26的第一侧s1的表面26a开口;以及第二部分27b,其与第一部分27a连通,在盖部24的第二侧s2的表面24b开口。第一部分27a和第二部分27b分别形成为与突出部26同心的截面圆形状。第一部分27a的直径比第二部分27b的直径大,第一部分27a的深度比第二部分27b的深度浅。换言之,第一部分27a是形成于突出部26的表面26a的凹部,第二部分27b是形成于第一部分27a的底面的贯通孔。第一部分27a作为用于配置靶4和x射线射出窗口5的配置部发挥功能。第二部分27b作为入射到靶4的电子束b通过的电子束通过孔发挥功能。在第二部分27b的第二侧s2的端部设置有直径随着朝向第二侧s2而扩大的扩宽部27ba,以不形成角部的方式被倒角成曲面状。

[0043]

靶4及x射线射出窗5配置于第一部分27a。靶4例如由钨形成,具有电子入射面4a和与电子入射面4a相反的一侧的x射线射出面4b。靶4使通过电子束b向电子入射面4a的入射而产生的x射线透过而从x射线射出面4b射出。在该例子中,靶4在x射线射出窗5的第二侧s2的表面的整个面形成为膜状。即,靶4与x射线射出窗口5形成为一体。靶4以电子入射面4a朝向第二侧s2且x射线射出面4b朝向第一侧s1的方式配置。靶4的厚度例如为几μm左右。

[0044]

x射线射出窗口5例如由金刚石或铍等x射线透射性高的材料形成为圆板状。x射线射出窗5在开口部27的第一部分27a的底面上与管轴ax同轴地配置,通过未图示的钎焊材料等接合部件固定于该底面,将开口部27密封。x射线射出窗5经由靶4与第一部分27a的底面热接触。在该例子中,x射线射出窗5的第一侧s1的表面5a位于与突出部26的第一侧s1的表面26a大致相同的平面上。x射线射出窗5在轴方向a上与电子枪3相对,使从靶4射出的x射线xr透过而向轴方向a上的第一侧s1射出。如图5所示,x射线xr在作为靶4上的电子束b的照射点的x射线焦点f中产生,一边以x射线焦点f为中心扩展一边射出。需要说明的是,靶4可以仅设置于x射线射出窗5的表面中的露出于第二部分27b的区域,也可以其一部分也设置于第二部分27b的壁面上。另外,也可以使靶4与x射线射出窗5分离地设置。

[0045]

如图2及图7所示,偏转部6具有多个永久磁铁61、保持部件62及隔热部件63。偏转部6包括在径向上相向的一对永久磁铁61。一对永久磁铁61以不同的极在径向上彼此相对的方式配置。永久磁铁61例如由铁氧体磁铁、钕磁铁、钐钴磁铁、铝镍钴磁铁等构成。

[0046]

保持部件62例如由铝等金属材料形成为与管轴ax同轴的扁平的圆筒状(圆环状),并保持永久磁铁61。保持部件62配置于框体2的外部,以与主体部23的安装凸缘23c的第一侧s1的表面接触的状态固定于安装凸缘23c。保持部件62在径向上与主体部23的一部分重叠,以覆盖主体部23的一部分的外周面的方式相对于主体部23接近地配置。保持部件62在径向上与主体部23稍微分离,但也可以与主体部23接触。另外,保持部件62也可以不是圆筒状(圆环状)的一体部件,而是由多个部件构成。

[0047]

隔热部件63例如由硅树脂、环氧树脂、丙烯酸树脂、聚酰亚胺树脂、聚苯硫醚(pps)树脂、聚醚醚酮树脂(peek)等树脂材料形成。作为隔热部件63的材料,为了抑制由于使隔热部件63固化时的加热处理而产生永久磁铁61的磁力降低,优选具有常温固化性的硅树脂、环氧树脂和丙烯酸树脂。

[0048]

隔热部件63将永久磁铁61收容在内部。即,永久磁铁61以被隔热部件63包围的状

态配置在隔热部件63的内部。隔热部件63例如固定于保持部件62,保持部件62经由隔热部件63保持永久磁铁61。隔热部件63将永久磁铁61与保持部件62隔开。隔热部件63的第二侧s2的表面63a与主体部23的安装凸缘23c的第一侧s1的表面接触。隔热部件63的表面63a以外的外表面被保持部件62覆盖。即,隔热部件63以埋入保持部件62内而仅露出表面63a的方式设置。这样,隔热部件63具有配置在永久磁铁61与主体部23的安装凸缘23c之间的部分。需要说明的是,隔热部件63的结构并不限定于将永久磁铁61收容于内部的结构,例如也可以是以利用保持部件62直接保持永久磁铁61并将保持部件62与主体部23的安装凸缘23c的第一侧s1的表面之间隔开的方式夹入板状的隔热部件63的结构。

[0049]

偏转部6通过永久磁铁61的磁力使电子束b偏转,使x射线焦点f的位置变化。偏转部6在从与从电子枪3射出的电子束b向靶4行进的路径p垂直的方向(径向)观察的情况下,包括与路径p重叠的部分。由此,能够使永久磁铁61的磁力适当地作用于电子束b。在该例子中,在从径向观察的情况下,偏转部6的整体与路径p重叠。偏转部6以连结对置的一对永久磁铁61的假想线与管轴ax大致正交的方式安装于安装凸缘23c。偏转部6也可以能够绕管轴ax旋转。在该情况下,通过使偏转部6旋转,能够使x射线焦点f的位置移动。

[0050]

保持部件62的热传导率比永久磁铁61的热传导率高。隔热部件63的热传导率比框体2的主体部23(与框体2中的偏转部6接触的部分)的热传导率低。即,隔热部件63的隔热性比主体部23的隔热性高。另外,隔热部件63的热传导率比永久磁铁61及保持部件62各自的热传导率低。在主体部23由sus304形成的情况下,主体部23的热传导率例如为16.7w/m

·

k。永久磁铁61的热传导率例如为1~50w/m

·

k左右,保持部件62的热传导率为例如100~400w/m

·

k左右,隔热部件63的热传导率为例如0.1~0.5w/m

·

k左右。热导率可以通过一般的测定方法、例如热流计法、激光闪光法、热线法等测定。

[0051]

如图1、图3、图4以及图6所示,散热部7包括用于对由靶4产生的热量进行散热的散热器(heat sink)70、以及用于对散热器70进行冷却的冷却部80,并配置于框体2的外部。散热器70例如由铝等金属材料形成。散热器70的热传导率比主体部23及永久磁铁61各自的热传导率高。散热器70的热传导率例如为100~400w/m

·

k左右。散热器70具有第一部分71和第二部分72。

[0052]

第一部分71形成为与管轴ax同轴的圆板状,在中央部具有开口71b。第一部分71沿着盖部24的表面24a与管轴ax垂直地延伸,在开口71b内配置有突出部26。第一部分71在从轴方向a观察的情况下包围突出部26。第一部分71的第二侧s2的表面经由片状的导热部件8与盖部24的表面24a接触。由此,第一部分71与盖部24的表面24a热连接。导热部件8例如是由热传导率高的硅树脂形成为圆形片状的硅树脂片,配置在表面24a的整个面与第一部分71之间,与表面24a和第一部分71密合。通过导热部件8介于第一部分71与盖部24之间,与均由金属材料构成的第一部分71与盖部24直接接触的情况相比,能够促进第一部分71与盖部24之间的热传导。

[0053]

如图4所示,第一部分71在径向上与突出部26稍微分离。径向上的第一部分71与突出部26之间的距离l1比从轴方向a上的盖部24的表面24a突出的突出部26的突出高度l2小,另外,比突出部26的直径(径向上的突出部26的宽度)l3小。第一部分71也可以与突出部26接触。第一部分71相对于突出部26不向第一侧s1突出。换言之,在第一部分71的第一侧s1的表面71a以及突出部26的第一侧s1的表面26a平坦的情况下,表面71a位于与表面26a相同的

平面上,或者位于比表面26a靠第二侧s2的位置。在该例子中,表面71a位于与表面26a相同的平面上。另外,表面71a位于与x射线射出窗5的第一侧s1的表面5a相同的平面上。

[0054]

第二部分72形成为与第一部分71同心的大致圆筒状,从第一部分71的外缘向第二侧s2延伸。第二部分72在从轴方向a观察的情况下位于比盖部24的表面24a的外缘靠外侧的位置,且在轴方向a上位于比表面24a靠第二侧s2的位置。在该例子中,第二部分72的整体位于比表面24a靠第二侧s2的位置,但也可以仅第二部分72的一部分位于比表面24a靠第二侧s2的位置。第二部分72在径向上与主体部23的一部分重叠,并覆盖主体部23的一部分的外周面。第二部分72在径向上与主体部23稍微分离,但也可以与主体部23接触。第二部分72的第二侧s2的表面72b与偏转部6的保持部件62的第一侧s1的表面接触,与偏转部6热连接。

[0055]

在第二部分72的外周面形成有多个翅片72a。各翅片72a形成为与第二部分72同心的大致圆板状。多个翅片72a以沿着轴方向a等间隔排列的方式相互平行地配置。来自后述的冷却风扇84的空气被供给至翅片72a。

[0056]

冷却部80具备送风部81和以包围散热器70的方式形成为大致圆筒状的包围部82。送风部81具备罩部83和冷却风扇84。罩部83覆盖与轴方向a垂直的方向上的筒部件111的一侧,形成空间83a。在空间83a中配置有冷却风扇84。在罩部83形成有多个贯通孔作为通气部83b。冷却风扇84将从通气部83b吸入的外部空气作为冷却风送入包围部82。

[0057]

包围部82具有上壁部82a和侧壁部82b。上壁部82a形成为圆环状,划定包围部82的第一侧s1的开口82c。包围部82配置为使第一部分71的第一侧s1的表面71a从开口82c露出。侧壁部82b形成为圆筒状,与上壁部82a一起包围多个翅片72a。包围部82构成使从与送风部81之间的连通部送入的冷却风以在多个翅片72a之间的空间沿周向流动的方式流通的流路。由此,能够提高散热器70的散热效率。此外,冷却风从设置于侧壁部82b的通气部(未图示)排出。由此,能够使排气后的冷却风难以向检查对象侧流动,能够抑制拍摄时的排气的影响。另外,冷却风扇84也可以以从设置于侧壁部82b的通气部吸入外部的空气并从设置于罩部83的通气部83b排出的方式进行动作。

[0058]

[作用和效果]

[0059]

在x射线产生装置100中,靶4具有电子入射面4a和x射线射出面4b,使通过电子束b向电子入射面4a的入射而产生的x射线xr透过而从x射线射出面4b射出。在这样的透射型的结构中,与电子入射面兼作为x射线射出面的反射型的结构相比,容易将靶4配置在x射线射出窗5的附近,能够减小fod。另外,在框体2的表面24a形成有向第一侧s1突出的突出部26,在形成于突出部26的开口部27内配置有靶4。因此,能够进一步减小fod。而且,散热器70具有沿着表面24a延伸并与表面24a热连接的第一部分71。由此,能够利用突出部26的高度量的空间来配置散热器70,能够抑制fod变大,并且能够良好地对由靶4产生的热量进行散热。而且,散热器70具有从第一部分71向与第一侧s1相反的一侧的第二侧s2延伸的第二部分72。由此,能够抑制fod变大,并且能够提高散热器70的散热性。因此,根据x射线产生装置100,能够抑制fod变大,并且能够良好地对由靶4产生的热进行散热。

[0060]

参照图4至图6说明热的移动路径。如上所述,在靶4中可能产生较大的热。在x射线产生装置100中,如图4至图6中箭头所示,由靶4产生的热从框体2的突出部26传递至盖部24。传递至盖部24的热量经由导热部件8传递至散热器70的第一部分71。传递到第一部分71的热传递到第二部分72。由此,能够利用散热器70有效地对在靶4产生的热量进行散热。另

外,由于厚度因突出部26而变大,因此能够增大与靶4热连接的区域中的热容量。

[0061]

在此,假设在不具备突出部26的情况下,靶4的配置靠近第二侧s2,并且fod增大相当于散热器70的第一部分71的厚度的量,因此有可能损害透射型的x射线管的优点。在该情况下,若省略散热器70的第一部分71,则能够抑制fod变大,但无法有效地对在靶4产生的热进行散热。因此,通过具备突出部26,使靶4的位置接近检查对象,利用该高度量的空间来配置散热器70,这对于抑制fod变大的情况进行抑制,对将由靶4产生的热良好地散热是非常有效的。

[0062]

另外,假如散热器70比突出部26的第一侧s1的表面26a更向第一侧s1突出,则fod变大,有可能损害透射型的x射线管的优点。这是因为检查对象与散热器70接触,不能使检查对象接近x射线焦点f。与此相对,在x射线产生装置100中,散热器70相对于突出部26不向第一侧s1突出。由此,能够进一步减小fod。另外,散热器70的第一部分71的第一侧s1的表面71a位于与突出部26的第一侧s1的表面26a相同的平面上。由此,能够抑制fod变大,并且能够确保第一部分71的厚度而提高散热部7的散热性。另外,通过缩短从发热部(x射线焦点f)到第一部分71的距离,也能够提高散热器70的散热性。

[0063]

第二部分72在从轴方向a观察的情况下位于比框体2的表面24a的外缘靠外侧的位置,且在轴方向a上位于比表面24a靠第二侧s2的位置。由此,能够抑制fod的增加,并且提高散热器70的散热性。

[0064]

第一部分71在从轴方向a观察的情况下包围突出部26。由此,能够使由靶4产生的热更良好地散热。

[0065]

x射线射出窗5的第一侧s1的表面5a位于与第一部分71的第一侧s1侧的表面71a相同的平面上。由此,能够进一步减小fod。

[0066]

在第一部分71与框体2的表面24a之间配置有导热部件8。由此,能够使由靶4产生的热更良好地散热。

[0067]

第二部分72包括多个翅片72a。由此,能够进一步提高散热部7的散热性。

[0068]

设置有通过永久磁铁61的磁力使电子束b偏转的偏转部6,第二部分72与偏转部6热连接。由此,能够通过偏转部6使x射线焦点f的位置移动到所希望的位置。另外,当在靶4产生的热传递到永久磁铁61时,永久磁铁61被加热,磁力有可能降低。在该情况下,电子束b的偏转量发生变化,x射线焦点的位置发生变化。例如在ct(computed tomography)等中的连续摄影时,如果x射线焦点的位置发生变化,则可能会在取得图像中产生模糊。与此相对,在该x射线产生装置100中,即使在靶4产生的热传递到偏转部6,也能够将该热释放到散热部7。其结果是,能够抑制永久磁铁61因在靶4产生的热而被加热,能够稳定地输出x射线。

[0069]

[变形例]

[0070]

在图8所示的第一变形例中,散热部7的第一部分71a和第二部分72a形成为管状。第一部分71a沿着盖部24的表面24a与管轴ax垂直地呈直线状延伸,并与表面24a热连接。需要说明的是,第一部分71a也可以在盖部24的表面24a以将圆环状(漩涡状)或直线部折回的方式配置。在该情况下,能够进一步增大热连接面积。第二部分72a从第一部分71a向第二侧s2延伸。在该例子中,第一部分71a和第二部分72a构成热管,在内部封入有工作液。

[0071]

在第一变形例中,冷却风扇84配置在电源部壳体112内。第二部分72a以具有与冷却风扇84相向的相向部72aa的方式延伸至冷却风扇84的附近。冷却风扇84也用于冷却配置

在电源部壳体112内的控制基板130。即,在第一变形例中,用于对由靶4产生的热量进行散热的冷却风扇和用于对控制基板130进行冷却的冷却风扇是共通的。由此,能够实现低成本。另外,由于冷却风扇84配置在远离靶4(x射线管1)的位置,因此能够抑制由x射线照射引起的冷却风扇84的故障。控制基板130例如控制电源部120的动作。控制基板130与对置部72aa相对。

[0072]

根据第一变形例,也与上述实施方式同样地,能够抑制fod变大,并且能够良好地对在靶4产生的热进行散热。另外,由于第一部分71a和第二部分72a形成为管状,因此能够将第一部分71a和第二部分72a用作热管等,能够提高散热部7的散热性。另外,由于能够进行长距离的热输送,因此如上所述,能够将冷却风扇84配置在远离靶4的位置。

[0073]

也可以如图9所示的第二变形例那样构成散热部7。在第二变形例中,散热部7的第一部分71b以及第二部分72b包括在与框体2之间划定用于使冷却介质c流动的流路73、74的部件71ba、72ba。部件71ba形成为与管轴ax同轴的圆环板状,在与盖部24的表面24a之间划定有与管轴ax同轴的圆环状的流路73。第一部分71b由部件71ba和流路73构成。第一部分71b沿着盖部24的表面24a延伸,并与表面24a热连接。第二部分72b形成为与第一部分71b同心的圆筒状,在与主体部23的外周面之间划定有与第一部分71b同心的圆筒状的流路74。第二部分72b由部件72ba和流路74构成。第二部分72b从第一部分71b沿轴方向a向第二侧s2延伸。

[0074]

根据第二变形例,也与上述实施方式同样地,能够抑制fod变大,并且能够良好地对由靶4产生的热量进行散热。另外,由于第一部分71b及第二部分72b分别在与框体2之间划定有用于使冷却介质c流动的流路73、74,因此能够进一步提高散热部7的散热性。

[0075]

本公开不限于上述实施方式。各结构的材料和形状不限于上述的材料和形状,可以采用各种材料和形状。第一部分71可以在从轴方向a观察的情况下不包围突出部26,也可以形成为环状以外的形状。散热器70也可以比突出部26的第一侧s1的表面26a更向第一侧s1突出。也可以省略偏转部6。导热部件8也可以省略。在上述实施方式中,使用冷却风扇84进行强制空冷,但也可以省略冷却风扇84而进行自然空冷。冷却风扇84也可以以与翅片72a相邻的方式设置。散热部7也可以是上述例子以外的冷却机构。在第一变形例中,第一部分71a和第二部分72a也可以构成用于使冷却水流动的冷却水配管。在该情况下,也与第一变形例同样地能够提高散热部7的散热性。另外,偏转部6和散热部7的至少一部分也可以与x射线管1成为一体。在上述实施方式中,x射线模块构成x射线产生装置100,但x射线模块也可以不一定构成x射线产生装置,例如也可以仅具备x射线管1以及散热部7(散热器70)。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1