一种电气设备的制作方法

1.本发明涉及一种电气设备,特别是涉及一种包括外接线束和连接器的电气设备。

背景技术:

2.随着技术和经济的发展,汽车自动化、智能化的趋势使得车载摄像头模组越发重要。现在的驾驶者越来越依赖车载摄像头来进行辅助驾驶,例如盲区侦测、碰撞预警、自动驾驶等。红外摄像头模组是一种常用的车载摄像头模组,这种摄像头常常用于驾驶室内部。由于驾驶室是直接面对驾驶员及乘车人员,所以此类摄像需要同时满足小尺寸和良好的可靠性。板对线连接器是红外摄像头模组常用的外接连接器,一般而言板对线连接器尺寸越小,其所能承受拉拔力也越小。由于红外摄像头模组小型化的设计需求,板对线连接器的尺寸也相应地越来越小,牵拉与连接器相连的缆线时外力直接由板对线连接器承载,存在板对线连接器拉拔强度不足并发生连接器损坏的问题。

3.对于其他电气设备,当设备包括连接设备内部和外部的线束时(该线束用于实现电或信号的导通),线束端部通过连接器与电路板进行连接。如果通过牵拉线束实现对电气设备的拉拔,拉力会直接传递至连接器,也存在容易造成连接器损坏的问题。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种避免牵拉力直接由连接器承载的电气设备,避免了牵拉线束导致连接器损坏的问题。

5.为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种电气设备,其包括:

6.壳体,所述壳体内部为容置腔,所述壳体上设有至少一个连通壳体外部和所述容置腔的过线口;

7.外接线束,所述外接线束的第一端部穿过所述过线口并伸入所述容置腔;

8.印刷电路板,所述印刷电路板固定安装在所述壳体的容置腔;

9.连接器,所述连接器用来连接所述外接线束的第一端部和所述印刷电路板;

10.线束定位装置,所述线束定位装置套设在所述外接线束的外部并与所述壳体止挡连接,所述线束定位装置将外接线束受到的推拉力传递至所述壳体。

11.进一步地,所述线束定位装置与所述外接线束固定连接,所述线束定位装置包括第一阻挡部和连接部;所述连接部的一端连接第一阻挡部;所述连接部设置在壳体的过线口位置,第一阻挡部位于壳体的容置腔。

12.进一步地,所述线束定位装置还包括第二阻挡部,所述第二阻挡部连接在连接部的另一端,所述第二阻挡部位于壳体的外部。上述改进技术方案通过第二阻挡部承载外接线束朝向壳体方向的推力,避免连接器和其他连接位置受到推力拉扯损坏。

13.进一步地,所述连接器包括第一承插部和第二承插部,所述第一承插部的接线端与所述外接线束的第一端部连接,所述第二承插部的接线端与所述印刷电路板连接;所述连接器的第一承插部和第二承插部插拔连接,并且第一承插部在插拔方向具有第一可移动

距离;所述连接部在过线口内在插拔方向的第二可移动距离小于所述第一可移动距离。因此,外接线束和壳体之间能够在第二可移动距离范围内自由移动,能够满足对应的工况需要,同时还能保证推拉外接线束时推拉力不会直接传递至连接器。

14.进一步地,所述壳体设有第一挡面,所述线束定位装置设有与所述第一挡面位置相对应的第二挡面,所述第一挡面与第二挡面配合阻止所述线束定位装置绕线束轴线旋转。通过第一挡面和第二挡面的配合,使线束定位装置阻止外接线束的旋转力矩向连接器传递,避免了连接器自身损坏或其他连接位置的连接故障。

15.进一步地,所述第二阻挡部向远离壳体的方向延伸形成线束防护部。当外接线束在靠近壳体位置发生弯折时,能够利用线束防护部吸收弯折产生的应力,从而避免或减少线芯的弯折,避免线芯发生断裂。

16.进一步地,所述线束防护部由柔性材料制成,所述线束防护部的外壁设置方向朝向不同的多个缺口。

17.进一步地,所述线束定位装置具有一定形变量,所述线束定位装置与所述外接线束可拆卸连接,线束定位装置设置在壳体的过线口位置,通过壳体挤压所述线束定位装置使线束定位装置对外接线束定位。

18.进一步地,所述壳体包括相互扣合连接的第一壳体和第二壳体,所述过线口单独设置在所述第一壳体或者所述第二壳体上;或者所述过线口由设置在所述第一壳体的第一缺口和设置在所述第二壳体的第二缺口拼合而成。过线口拼合而成时,能够便于线束定位装置的安装连接。

19.进一步地,所述过线口由设置在所述第一壳体,所述过线口为∩形结构,过线口贯通至第一壳体的边缘;所述线束定位装置的连接部的结构与所述过线口适配;所述第二壳体在对应过线口的位置形成压止部并将所述过线口封口。

20.本发明上述实施例的电气设备由于线束定位装置与线束和壳体的双重连接关系,当线束受到推拉力时,推拉力经由线束定位装置传递至壳体,以此实现对壳体的拉拔移动。从而避免了拉动线束时拉力经由连接器传递至印刷电路板和壳体,实现了对连接器的受力防护,防止连接器自身损坏,也避免了连接器与印刷电路板连接位置、连接器与外接线束连接位置或连接器的插拔位置发生损坏。

附图说明

21.为了更清楚地说明本发明,下面将对本发明的说明书附图进行描述和说明。显而易见地,下面描述中的附图仅仅说明了本发明的一些示例性实施方案的某些方面,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

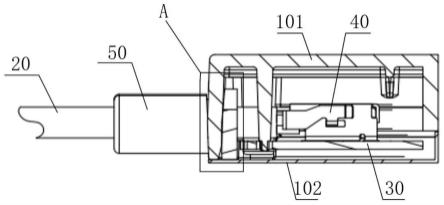

22.图1为本发明第一种实施例的电气设备立体示意图;

23.图2为本发明第一种实施例的电气设备剖面示意图;

24.图3为图2中a部位的局部放大示意图;

25.图4为图1中电气设备的爆炸视图;

26.图5为本发明一种实施例的第一壳体示意图;

27.图6为连接器、线束定位装置和外接线束连接方式示意图;

28.图7为本发明一种实施例的线束定位装置示意图;

29.图8为本发明另一种实施例的线束定位装置示意图;

30.图9为本发明又一种实施例的线束定位装置示意图。附图中,各标号所代表的部件列表如下:

31.10、壳体,101、第一壳体,1011、过线口,1012、第一挡面,1013、卡接凸起,1014、螺栓座,102、第二壳体,1021、卡接孔;

32.20、外接线束;

33.30、印刷电路板,301、螺栓孔;

34.40、连接器,401、第一承插部,402、第二承插部;

35.50、线束定位装置,501、第一阻挡部,502、连接部,5021、第二挡面,503、第二阻挡部,504、线束防护部,505、缺口;

36.60、螺栓。

具体实施方式

37.以下参照附图详细描述本公开的各种示例性实施例。对示例性实施例的描述仅仅是说明性的,决不作为对本公开及其应用或使用的任何限制。本公开可以以许多不同的形式实现,不限于这里所述的实施例。提供这些实施例是为了使本公开透彻且完整,并且向本领域技术人员充分表达本公开的范围。应注意到:除非另有说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值等应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。

38.本公开中使用的“包括”或者“包含”等类似的词语意指在该词前的要素涵盖在该词后列举的要素,并不排除也涵盖其它要素的可能。

39.本公开使用的所有术语(包括技术术语或者科学术语)与本公开所属领域的普通技术人员理解的含义相同,除非另外特别定义。还应当理解,在诸如通用词典中定义的术语应当被理解为具有与它们在相关技术的上下文中的含义相一致的含义,而不应用理想化或极度形式化的意义来解释,除非本文有明确地这样定义。

40.对于本部分中未详细描述的部件、部件的具体型号等参数、部件之间的相互关系以及控制电路,可被认为是相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。

41.结合图1-图8说明本发明一种实施例的电气设备,其包括:

42.壳体10,壳体10内部为容置腔,壳体10上设有至少一个连通壳体10外部和容置腔的过线口1011。电气设备的壳体有多种结构形式,例如壳体可以是一体式结构,在一体式结构的壳体的适宜位置设置过线口。此外,壳体也可以由至少两个壳体部分组合而成,例如壳体10包括相互扣合连接的第一壳体101和第二壳体102,除扣合连接外第一壳体和第二壳体还可以采用其他方式连接,如粘结、焊接(激光焊接或超声波焊接)、螺栓连接等。对于壳体由第一壳体101和第二壳体102构成的情况,过线口1011可单独设置在第一壳体101或者第二壳体102上;或者过线口1011由设置在第一壳体101的第一缺口和设置在第二壳体102的第二缺口拼合而成。过线口拼合而成时,能够便于线束定位装置的安装连接。在如图4示出的一种具体实施例中,第一壳体的外壁设置卡接凸起1013,第二壳体包括一基板以及垂直

于基板边缘的臂板,在壁板的对应位置设置卡接孔1021,第一壳体和第二壳体拼合时,壁板位于第一壳体的外壁一侧,并且卡接凸起插入所述卡接孔;在拆卸壳体时,向外搬动臂板,从而使卡接凸起与卡接孔脱离,此时可方便的将第一壳体和第二壳体分离,从而可方便的对壳体内的其他零部件进行维护。

43.外接线束20,外接线束20的第一端部穿过过线口1011并伸入容置腔;所述外接线束通常包括线芯和外管,线芯设置在外管内。线芯可以是实现电导通的导电线芯,也可以是实现信号连通的通信线芯,线芯还可以同时包括导电线芯和通信线芯。外管采用柔性塑料或橡胶材质,能够起到对线芯的绝缘或防护作用。

44.印刷电路板30,印刷电路板30固定安装在壳体10的容置腔;在如图4示出的一种实施例中,在壳体上设置螺栓座1014,印刷电路板上设置螺栓孔301,通过螺栓60穿过螺栓孔并锁进螺栓座实现印刷电路板和壳体的固定安装;此外,也可以通过粘结等方式实现印刷电路板与壳体的固定安装。

45.连接器40,连接器40用来连接外接线束20的第一端部和印刷电路板30;所述连接器导通外接线束和印刷电路板30从而实现对应的电导通和/或信号导通。

46.线束定位装置50,线束定位装置50套设在线束的外部并与壳体10止挡连接,线束定位装置50将外接线束20受到的推拉力传递至壳体10。

47.由于线束定位装置与线束和壳体的双重连接关系,当线束受到推拉力时,推拉力经由线束定位装置传递至壳体,以此实现对壳体的拉拔移动。上述方案避免了拉动线束时,拉力经由连接器传递至印刷电路板和壳体,实现了对连接器的受力防护,防止连接器自身损坏,也避免了连接器与印刷电路板连接位置、连接器与外接线束连接位置或连接器的插拔位置发生损坏。

48.线束定位装置和外接线束之间存在两种不同连接方式,在第一种连接方式中,线束定位装置50与外接线束20固定连接,例如通过注塑熔接方式、通过点胶、焊接等其他方式进行结合固定。在第二种连接方式中,线束定位装置50与外接线束20可拆卸连接,常见的一种实现方式是线束定位装置为套管结构,套管的直径略大于外接线束的外径,此时可以将套管套入外接线束。上述第二连接方式中,线束定位装置50可具有一定形变量(如采用柔性塑料或橡胶材质),线束定位装置50设置在壳体10的过线口1011位置,通过壳体10挤压线束定位装置50使线束定位装置50对外接线束20定位。即壳体挤压线束定位装置并使线束定位装置发生形变,从而使壳体与线束定位装置之间、线束定位装置与外接线束之间能够通过摩擦力实现推拉力的传递,当线束受到推拉力时,推拉力直接经由线束定位装置传递至壳体,从而避免了对连接器的损坏。

49.当线束定位装置和外接线束之间采用第一种连接方式(固定连接)进行连接时,结合图7所示,线束定位装置50包括第一阻挡部501和连接部502;连接部502的一端连接第一阻挡部501;连接部502设置在壳体10的过线口1011位置,第一阻挡部501位于壳体10的容置腔。第一阻挡部的形状和尺寸设计需要满足:外接线束受到拉拔时,第一阻挡部能够阻挡其自身从过线孔脱出。上述技术方案能够通过线束定位装置承载对外接线束施加的拉力,避免了连接器和其他连接位置受到牵拉损坏。上述实施例还能进行进一步的改进,如图6所示,线束定位装置50还包括第二阻挡部503,第二阻挡部503连接在连接部502的另一端,第二阻挡部503位于壳体10的外部,第二阻挡部的形状和尺寸设计需要满足:外接线束受到朝

向壳体的推力时,第二阻挡部能够阻挡其自身从过线孔进入到壳体的容置腔。上述改进技术方案通过第二阻挡部承载外接线束朝向壳体方向的推力,避免连接器和其他连接位置受到推力而发生损坏。

50.在一种实施例中,如图4所示,连接器40包括第一承插部401和第二承插部402,第一承插部401的接线端与外接线束20的第一端部连接,第二承插部402的接线端与印刷电路板30连接;连接器40的第一承插部401和第二承插部402插拔连接。第一承插部401和第二承插部402插接后可以根据设计需要使二者之间不再具有相互移动量,此时能够更好的保证第一承插部401和第二承插部402之间更好的电气连接;或者,也可以根据需要设计使第一承插部401在插拔方向具有第一可移动距离,这种结构能够满足连接器在插接后仍然具有一定的活动量,从而使与连接器连接的外接线束也具有一定的允许活动量以满足实际工况需要;对应的,连接部502在过线口内在插拔方向具有第二可移动距离,所述第二可移动距离小于第一可移动距离。结合图5和图6所示,壳体在过线孔1011的位置壁厚尺寸为l1,与之对应的当线束定位装置的连接部502宽度l2与l1相等或略小于l1时,此时连接部502在过线口内在插拔方向不能移动,需要使l2大于l1以满足线束定位装置移动需要,但是为了避免推拉力通过外接线束传递至连接器,需要保证第二可移动距离小于第一可移动距离。按照上述结构设计,外接线束和壳体之间能够在第二可移动距离范围内自由移动,能够满足对应的工况需要,同时还能保证推拉外接线束时推拉力不会直接传递至连接器。

51.在一种实施例中,线束定位装置50包括第一阻挡部501、连接部502;第二阻挡部503,连接部502设置在第一阻挡部501和第二阻挡部503之间。过线孔可以设计为圆形结构,与此对应设置在过线孔位置的连接部设计为与之对应的圆形结构。上述结构虽然能够将对外接线束的推拉力直接传递至壳体,但是对外接线束绕轴线旋转时,线束定位装置的连接部和壳体之间会相对运动,线束定位装置无法阻止外接线束的旋转,当旋转超过连接器或其他连接位置所能承载的最大范围时,将导致连接器与印刷电路板连接位置、连接器与外接线束连接位置或连接器的插拔位置发生连接故障。对上述实施例进一步改进,壳体10设有第一挡面1012,线束定位装置50设有与第一挡面1012位置相对应的第二挡面5021,第一挡面1012与第二挡面5021配合阻止线束定位装置50绕线束轴线旋转。

52.在如图4-图6所示出的一种电气设备实施例中,电气设备是摄像头模组,特别可以是一种小型化设计的红外摄像头模组,壳体10包括相互扣合连接的第一壳体101和第二壳体102,过线口1011设置在第一壳体101,过线口1011为∩形结构,过线口1011贯通至第一壳体101的边缘;线束定位装置50包括第一阻挡部501、连接部502;第二阻挡部503,连接部502设置在第一阻挡部501和第二阻挡部503之间;线束定位装置50的连接部502的结构与过线口1011适配;第二壳体102在对应过线口1011的位置形成压止部并将过线口1011封口。外接线束20的第一端部穿过过线口1011并伸入容置腔;连接器40用来连接外接线束20的第一端部和印刷电路板30,连接器40包括第一承插部401和第二承插部402,第一承插部401的接线端与外接线束20的第一端部连接,第二承插部402的接线端与印刷电路板30连接;连接器40的第一承插部401和第二承插部402插拔连接。印刷电路板30固定安装在壳体10的容置腔。在本实施例中,通过线束定位装置的第一阻挡部承载对外接线束施加的拉力,通过第二阻挡部承载外接线束朝向壳体方向的推力,避免连接器和其他连接位置受到推力或推力而发生损坏。同时,第一壳体在过线口位置的两个位置相对的内壁以及第二壳体的压止部均为

第一挡面,所述第二挡面为连接部设置的与第一挡面相对应的挡面。第一挡面1012与第二挡面5021配合阻止线束定位装置50绕线束轴线旋转,同时也阻止了外接线束绕线束轴线旋转。由于连接部为∩形结构,在将线束定位装置安装到过线口时首先出入弧形部,由于该部位尺寸比过线口边缘位置小,能够更加容易进行安装。本领域技术人员容易知道,其他结构的过线口如矩形等,同样能实现本发明的上述功能。

53.本发明上述实施例的电气设备中,为了更好的将推拉力传递至壳体,线束定位装置50通常采用形变量较小的材料制备,如采用硬质的塑料或金属制备线束定位装置。但是,在电气设备使用过程中,外接线束与壳体靠近的位置容易受到反复弯折,进而导致外接线束内部线芯受到反复弯折而发生断裂,为了解决上述问题,对上述实施例进一步改进,在如图8所示的线束定位装置中,第二阻挡部503向远离壳体10的方向延伸形成线束防护部504,线束防护部504优选由柔性材料制成;例如第二阻挡部为硬质塑料,线束防护部位柔性橡胶,第二阻挡部通过熔接或粘结的方式连接。在此结构中,当外接线束在靠近壳体位置发生弯折时,能够利用线束防护部吸收弯折产生的应力,从而减少或避免线芯的弯折,避免线芯发生断裂。在进一步优选的实施例中,线束防护部504的外壁设置方向朝向不同的多个缺口505;在如图9所示出的一种具体实施例中,两排缺口505背向设置;由于在对应的缺口位置线束防护部厚度更小,通过缺口的设置能够以更小的力在该位置弯折外部线束,便于弯折线束。

54.应当理解,以上所述的具体实施例仅用于解释本发明,本发明的保护范围并不限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以变更、置换、结合,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1