一种用于自然循环系统的热汽泡动力装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及自然循环系统技术领域,特别是涉及一种用于自然循环系统的热汽泡动力装置。

背景技术:

[0002]

在热能领域中,特别是核电工程中,通常会采用非能动安全系统来排出反应堆内部的高温热量,非能动安全系统由于无需机械部件和电路控制,运行稳定性更好。

[0003]

自然循环系统是利用蒸汽和水的密度差设计而成的一种非能动安全系统,如申请公布号为cn108648837a、申请公布日为2018.10.12的中国发明专利申请公开了一种全自然循环的模块式小型反应堆,并具体公开了该反应堆包括反应堆本体、安全壳、水池和非能动余热排出系统,非能动余热排出系统包括热交换器,热交换器一端通过管道、余热排出系统出口隔离阀与直流蒸汽发生器的给水入口相连,另一端通过管道、余热排出系统入口隔离阀与直流蒸汽发生器的蒸汽出口相连,蒸汽出口与热交换器之间设置有补水箱。

[0004]

当冷水在直流蒸汽发生器中时被加热成蒸汽,蒸汽经管道、余热排出系统出口隔离阀进入热交换器中被冷凝成冷水,冷水随后通过管道、余热排出系统入口隔离阀循环至直流蒸汽发生器中,由于管道中的冷水和蒸汽存在重力差,从而驱动流体在回路中循环流通。

[0005]

但是,这类系统在实际运行过程中,大部分能量直接耗散在水箱中,仅有少量的热能转换为流体的驱动力,能动转化的效率低,流体的循环效果差。

技术实现要素:

[0006]

为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种用于自然循环系统的热汽泡动力装置,以解决现有自然循环系统的能动转化效率低,流体的循环效果差的问题。

[0007]

本实用新型的用于自然循环系统的热汽泡动力装置的技术方案为:

[0008]

用于自然循环系统的热汽泡动力装置包括动力腔体和振荡排汽结构,所述动力腔体上设置有用于与水液管路连接的第一接口和第二接口,所述第一接口的进水阻力小于所述第二接口的进水阻力,所述第一接口的排水阻力大于所述第二接口的排水阻力;所述振荡排汽结构的进汽口用于与蒸汽管路连接,且所述振荡排汽结构的排汽口连通至所述动力腔体中。

[0009]

进一步的,所述第一接口和第二接口处分别设有流体二极管,位于所述第一接口处的流体二极管为第一流体二极管,位于所述第二接口处的流体二极管为第二流体二极管,所述流体二极管沿所述水液管路的正向液流阻力小于沿所述水液管路的逆向液流阻力。

[0010]

进一步的,所述流体二极管为收缩/扩张型二极管,所述收缩/扩张型二极管包括进水管段和排水管段,以及连接在所述进水管段和排水管段之间的锥管段,所述锥管段的收缩口与所述进水管段连接,所述锥管段的扩张口与所述排水管段连接。

[0011]

进一步的,所述第一流体二极管还包括设置在锥管段的收缩口与进水管段之间的连接板,所述连接板为垂直于所述锥管段的轴线方向布置的环形板,所述第一流体二极管的进水管段的管径与所述第一流体二极管的排水管段的管径相同。

[0012]

进一步的,所述流体二极管为涡流二极管、旋叶式二极管或者tesla二极管中的任意一种。

[0013]

进一步的,所述振荡排汽结构包括振荡排汽壳体和喷射管,所述振荡排汽结构的进汽口设置在所述振荡排汽壳体上且与所述喷射管的射流方向相对应,所述振荡排气壳体靠近所述喷射管的侧壁为碰撞壁,所述振荡排汽结构的排汽口设置在所述喷射管的末端。

[0014]

进一步的,所述振荡排汽壳体的内部还设置有旋涡汽腔,所述旋涡汽腔布置于所述喷射管的射流路径的外侧位置,所述旋涡汽腔关于所述喷射管的射流轴线呈中心对称设置。

[0015]

进一步的,所述碰撞壁为朝所述喷射管的射流方向开口放大的锥环形壁面,所述锥环形壁面的内缘与所述喷射管的管口连接。

[0016]

有益效果:使用时,冷凝后的水液通过水液管路进入动力腔体中,水液填充于动力腔体的内部,蒸汽管路中的部分高温蒸汽经振荡排汽结构的进汽口进入振荡排汽结构中,这部分高温蒸汽通过振荡排汽结构时形成振荡脉冲蒸汽流,振荡脉冲蒸汽流经振荡排汽结构的排汽口进入动力腔体中,并在动力腔体的内部形成热汽泡,热汽泡随着振荡脉冲蒸汽流的蒸汽量发生膨胀和收缩变化。

[0017]

由于第一接口的进水阻力小于第二接口的进水阻力,当热汽泡体积收缩时,第一接口的进水流量大于第二接口的进水流量,故动力腔体从第一接口净吸入水液,即补液状态;由于第一接口的排水阻力大于第二接口的排水阻力,当热汽泡体积膨胀时,第二接口的排水流量大于第一接口的排水流量,故动力腔体从第二接口净排出水液,即泵送状态;利用热汽泡动力装置进行吸入-排出-吸入-排出式的持续工作,从而对水液管路中的水液形成了辅助动力,使更多的热能转化为流体的驱动力,提高了能动转化的效率,保证了流体的循环效果。

附图说明

[0018]

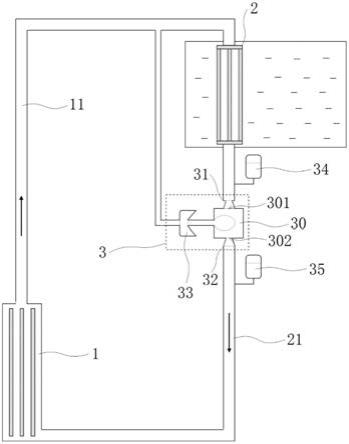

图1为本实用新型的用于自然循环系统的热汽泡动力装置的具体实施例1中热汽泡动力装置应用于自然循环系统中的工作原理示意图;

[0019]

图2为图1中热汽泡动力装置的结构示意图;

[0020]

图3为图1中第一接口处流体二极管的结构示意图;

[0021]

图4为图1中振荡排汽结构的结构示意图;

[0022]

图5为本实用新型的用于自然循环系统的热汽泡动力装置的具体实施例1中振荡排汽结构的喷射管的蒸汽流量-时间关系图。

[0023]

图中:1、蒸汽发生器;11、蒸汽管路;2、换热器;21、水液管路;3、热汽泡动力装置;30、动力腔体;301、第一接口;302、第二接口;31、第一流体二极管;310、锥管段;311、进水管段;312、排水管段;313、连接板;32、第二流体二极管;33、振荡排汽结构;330、振荡排汽壳体;331、喷射管;332、碰撞壁;333、振荡排汽结构的进汽口;334、振荡排汽结构的排汽口;335、旋涡汽腔;34、第一缓冲罐;35、第二缓冲罐;w、蒸汽流量;t、时间。

具体实施方式

[0024]

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0025]

本实用新型的用于自然循环系统的热汽泡动力装置的具体实施例1,如图1至图5所示,该热汽泡动力装置应用于自然循环系统中时,自然循环系统包括蒸汽发生器1、换热器2以及热汽泡动力装置3,蒸汽发生器1的出口与换热器2的进口之间连通有蒸汽管路11,换热器2的出口与蒸汽发生器1的入口之间连通有水液管路21;其中,热汽泡动力装置3包括动力腔体30和振荡排汽结构33,动力腔体30上设置有与水液管路21连接的第一接口301和第二接口302,第一接口301的进水阻力小于第二接口302的进水阻力,第一接口301的排水阻力大于第二接口302的排水阻力;振荡排汽结构33设有进气口和排气口,振荡排汽结构的进汽口333与蒸汽管路11连接,且振荡排汽结构的排汽口334连通至动力腔体30中。

[0026]

使用时,冷凝后的水液通过水液管路21进入动力腔体30中,水液填充于动力腔体30的内部,蒸汽管路11中的部分高温蒸汽经振荡排汽结构的进汽口333进入振荡排汽结构33中,这部分高温蒸汽通过振荡排汽结构33时形成振荡脉冲蒸汽流,振荡脉冲蒸汽流经振荡排汽结构的排汽口334进入动力腔体30中,并在动力腔体30的内部形成热汽泡,热汽泡随着振荡脉冲蒸汽流的蒸汽量发生膨胀和收缩变化。

[0027]

由于第一接口301的进水阻力小于第二接口302的进水阻力,当热汽泡体积收缩时,第一接口301的进水流量大于第二接口302的进水流量,故动力腔体30从第一接口301净吸入水液,即补液状态;由于第一接口301的排水阻力大于第二接口302的排水阻力,当热汽泡体积膨胀时,第二接口302的排水流量大于第一接口301的排水流量,故动力腔体30从第二接口302净排出水液,即泵送状态;利用热汽泡动力装置3进行吸入-排出-吸入-排出式的持续工作,从而对水液管路21中的水液形成了辅助动力,使更多的热能转化为流体的驱动力,提高了能动转化的效率,保证了流体的循环效果。

[0028]

并且,在第一接口301和第二接口302处分别设有流体二极管,流体二极管沿水液管路21的正向液流阻力小于沿水液管路21的逆向液流阻力。具体的,位于第一接口301处的流体二极管为第一流体二极管31,位于第二接口302处的流体二极管为第二流体二极管32,沿水液管路21自换热器2至蒸汽发生器1的方向为正向液流方向,反之为逆向液流方向。两个流体二极管32沿水液管路21的正向液流阻力小于沿水液管路21的逆向液流阻力,即水液经第一流体二极管31易进入动力腔体30中,且水液经第一流体二极管31难以排出动力腔体30(类似于逆止阀);相应的,水液经第二流体二极管32易排出动力腔体30,且水液经第二流体二极管32难以进入动力腔体30中(也类似于逆止阀)。

[0029]

两个流体二极管均为收缩/扩张型二极管,第一流体二极管31和第二流体二极管32的结构基本相同,在本实施例中,以第一流体二极管31为例详细说明,收缩/扩张型二极管包括进水管段311和排水管段312,以及连接在进水管段311和排水管段312之间的锥管段310,锥管段310的收缩口与进水管段311连接,锥管段310的扩张口与排水管段312连接。收缩/扩张型二极管在不同流动方向上具有不同的阻力系数,自进水管段311至排水管段312流动时(正向液流方向),如图3所示,流通横截面积逐渐增大,收缩/扩张型二极管作为扩张管,其流动的阻力系数f

扩张

较小;自排水管段312至进水管段311流动时(逆向液流方向),流通横截面积逐渐减小,收缩/扩张型二极管作为收缩管,其流动的阻力系数f

收缩

较大,故形成

补液状态和泵送状态。

[0030]

其中,第一流体二极管31和第二流体二极管32的结构区别之处在于,第一流体二极管还包括设置在锥管段310的收缩口与进水管段311之间的连接板313,并且,连接板313为垂直于锥管段310的轴线方向布置的环形板,第一流体二极管31的进水管段311的管径与第一流体二极管31的排水管段312的管径相同。

[0031]

振荡排汽结构33包括振荡排汽壳体330和喷射管331,振荡排汽结构的进汽口333设置在振荡排汽壳体330上且与喷射管331的射流方向相对应,振荡排气壳体330靠近喷射管331的侧壁为碰撞壁332,振荡排汽结构的排汽口334设置在喷射管331的末端。并且,在振荡排汽壳体330的内部还设置有旋涡汽腔335,旋涡汽腔335布置于喷射管331的射流路径的外侧位置,旋涡汽腔335关于喷射管331的射流轴线呈中心对称设置。具体的,碰撞壁332为朝喷射管331的射流方向开口放大的锥环形壁面,锥环形壁面的内缘与喷射管331的管口连接。

[0032]

当稳定蒸汽射流经振荡排汽结构的进汽口333进入振荡排汽壳体330时,蒸汽射流与进入振荡排汽壳体330中的静止蒸汽发生动量交换,静止蒸汽被高速流动的蒸汽射流带动,并在二者界面之间形成射流剪切层;由于蒸汽射流的速度大,所引发的射流剪切层为紊流剪切层,具有较大的不稳定形;位于紊流剪切层周围的蒸汽被夹带而产生涡旋,且涡旋以涡环的形式存在并伴随蒸汽射流运动。在剪切层中形成一定频率成分的轴对称扰动,并随蒸汽射流一起与碰撞壁332发生碰撞,在碰撞区诱发一定频率的压力扰动波,该压力扰动波以高速逆向反射至初始分离区,由于该初始分离区对扰动作用敏感,扰动波引起初始分离区产生新的涡量脉动。

[0033]

紊流剪切层的不稳定性对扰动具有选择性的放大作用,在分离区发展起来的扰动朝下游传播时得到放大,当放大后的扰动到达碰撞壁332时,将向上游反射;反射的扰动作用于流体上,引起压力和速度的变化,在碰撞区产生脉动压力场。这些扰动一方面通过振荡排汽壳体330内流场发射到对扰动极为敏感的分离区,引起分离区产生新的扰动;另一方面激励碰撞区射流剪切层的横向脉动,波及射流核心使振荡排汽结构的排汽口334处的流动阻力周期性变化,引发流量变化,继而产生振荡脉冲射流,如图5所示,蒸汽流量w随时间t发生周期性的振荡变化。

[0034]

另外,由于热汽泡动力装置3进行周期性的驱动作用,在水液管路21上位于动力腔体30的上游设置有第一缓冲罐34,和水液管路21上位于动力腔体30的下游设置有第二缓冲罐35,并且在第一缓冲罐34和第二缓冲罐35中充有氮气,用于缓冲水液流量变化所引起的波动。并且,为了缓解蒸汽周期性的冷凝所引起的压力振荡,防止出现与蒸汽脉冲射流的频率一致所引发的共振问题,还可在自然循环系统中设置膨胀节,以避免震动对整个系统的不良影响。

[0035]

本实用新型的用于自然循环系统的热汽泡动力装置的其他具体实施例,为了满足不同的使用需求,流体二极管不仅限于具体实施例1中的收缩/扩张型二极管,流体二极管还可为涡流二极管、旋叶式二极管或者tesla二极管中的任意一种,同样能够使流体二极管沿水液管路的正向液流阻力小于沿水液管路的逆向液流阻力,进而达到持续性地吸入-排出-吸入-排出的驱动目的。

[0036]

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技

术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1