应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法以及变初速控制应用方法与流程

1.本发明涉及警用动能实验弹致伤非致命技术的技术领域,具体涉及应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法以及变初速控制应用方法。

背景技术:

2.警用动能实验非致命技术是以柔性载体的冲击动能实验打击有生目标,使其产生痛感,从而失去抵抗能力或行动受到抑制,但不会造成致命性伤害的一种新概念武器。其致伤物质—弹丸,多采用密度较小的柔性材料如橡胶、塑料,木材制成,而且飞行速度较小,衰减快,没有穿透能力,通常不产生致命伤害。动能实验非致命技术武器广泛应用于驱散群体性有生目标,阻止暴徒对重要目标的冲击,也可用于缉拿罪犯、追捕逃犯等。

3.依据动能实验非致命技术制造的动能实验非致命武器的种类很多,其作用原理是借助于发射药或其他能量从枪管发射出低动能实验柔性弹丸,如橡皮弹。其发射原理可分燃气压力发射、压缩气体发射和电能发射等,其中,燃气压力发射主要是利用火药或者可燃气体燃烧爆炸产生的燃气压力发射弹药,压缩气体发射主要是利用压缩气体发射弹药,电能发射主要通过将电能转化为机械能,实现对弹药的发射。

4.由于压缩气体发射的装置常为气动枪械发射装置,该装置在实验应用过程中受到诸多限制。又因气动枪械装置的内弹道问题比较复杂,它涉及高压气瓶、高压通道和弹膛内的压缩气体压力变化以及弹丸的运动。

5.虽然从原理上希望该过程是绝热的,但实际上,由于整个过程中压力、气流的不均匀性,以及由于弹丸运动所产生的冲击波等问题,如果过分细致的考虑各个方面的影响和作用时,就会使得计算工作异常复杂,因此需要假定工作过程中的压力、气流密度等参数均不随位置改变,某一瞬间各点参数均匀分布,采用平均值来代替不同位置瞬时值。即在经典内弹道理论的基础上对气动枪械的弹丸运动过程中气源及膛内各种运动现象的变化规律进行描述,并在此基础上建立气动枪械弹丸发射的过程模型。

6.气动枪械弹丸发射是利用气动发射技术原理,实现动能实验弹的打击能量一定,需要控制弹丸飞行至终点的速度是一定的,由于弹丸进入外弹道飞行阶段,不同距离上速度的衰减量是不同的,要控制终点速度一定,只有调节弹丸的枪口速度,即初速度。但是,弹丸的初变速由于受到多种因素的影响,以及热力学摩擦做功,能量损耗等因素,很难精确控制变初速。

7.因此,本方案通过利用压缩气体变初速发射技术与动能实验弹疼痛等级相结合,实现对目标的打击能量可控,控制不同距离上终点速度一定,开展恒定动能实验打击武器研究,用于发射非致命动能实验防暴弹药。

技术实现要素:

8.针对现有技术存在的上述不足,本发明的目的在于提供一种对目标的打击能量可

控,控制不同距离上终点速度一定,开展恒定动能实验打击武器研究,用于发射非致命动能实验防暴弹药的应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法以及变初速控制应用方法。

9.解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

10.应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法,包括以下步骤:

11.步骤一,实验前期准备:准备警用气动发射实验装置以及一块模拟人体皮肤构造的透明塑胶板,所述警用气动发射实验装置包括高压气瓶、发射控制机构、高压管以及不同直径的发射管;所述透明塑胶板正对摄像机,所述透明塑胶板与发射管正对设置,且透明塑胶板与发射管的距离值为l1;

12.步骤二,发射准备状态:取用一发射管,直径为z1,将发射管安装在高压管上,向高压气瓶内填充压缩气体至要求的工作压力值,再向高压管内填充动能弹;

13.步骤三,发射状态:开启发射控制机构,使得高压气瓶内的压缩气体经高压管迅速涌向发射管,压缩气体膨胀做功,推动动能弹沿发射管向前运动,获得初始速度v1,其射出动能弹并撞击至透明塑胶板上,使得透明塑胶板上形成具有一定深度的凹槽,深度值为d1;

14.步骤四,图像分析:通过摄像机获取透明塑胶板凹槽周侧部位的图像信息,对图像信息预处理后,将该图像信息发送至图像采集卡,通过图像采集卡对图像中凹槽损伤部位进行区域分割与提取,获得透明塑胶板损伤的特征参数,将损伤的特征参数发送至计算机,通过计算机结合凹槽受损情况建立模拟人体皮肤构造的皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立凹槽与疼痛相对应的损伤疼痛等级标准;

15.步骤五,重复步骤二至步骤四,获得距离值为l1的不同直径z2、z3.....的发射管发射动能弹的初始速度v2、v3.....,将动能弹撞击透明塑胶板上形成的不同深度值d2、d3.....的凹槽的受损情况建立皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立距离值为l1的动能弹的初始速度的损伤疼痛等级标准;

16.步骤六,重复步骤一至步骤五,通过透明塑胶板与发射管之间不同的距离值l2、l3.....以获得每个发射管的初始速度,并与撞击凹槽的受损情况建立皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立所有发射管不同距离值的损伤疼痛等级标准。

17.本方案实验装置分为两部分,第一部分为警用气动发射装置,实现动能弹在一定速度范围内的发射,满足动能弹几种速度发射的实验要求;第二部分为动能弹撞击透明塑胶板形成凹槽构成损伤疼痛等级标准,通过损伤疼痛等级标准为动能弹的安全性实验提供一种快捷检测、快速判定的方法,即通过损伤疼痛等级标准以判断动能弹发射的初始速度,这样,保证动能弹的试验安全,同时,在射击时,也能够有效使有生目标暂时失去抵抗能力或行动受到抑制,但不危及生命,主要是使敌方人员心理和生理受到影响,失去或削弱战斗力以控制活动场所。

18.进一步,在步骤一中,所述高压管端部套设有转动盘,所述转动盘上均布有不同直径的圆形槽,所述圆形槽直径与发射管直径相对应,所述圆形槽一侧设有滑槽,所述滑槽周侧设有软胶,在发射管端部两侧均设有卡槽,当转动盘转动时,圆形槽上的滑槽与卡槽相对应,将圆形槽内的发射管通过滑槽及卡槽移动至高压管内,并通过螺纹连接与高压管固定连接。

19.在实验过程中,使用者可直接转动转动盘,当转动盘上的发射管的圆形槽的滑槽与卡槽相对应时,可直接将发射管移动至高压管管口处,而在移动的过程中,发射管会对滑槽内的软胶产生挤压,而未移动时,滑槽内的软胶对圆形槽内的发射管起到支撑的作用;在移动至高压管内时,通过螺纹连接将发射管与高压管固定连接。

20.进一步,在步骤一中,所述高压气瓶上设有分压表以及分压阀,所述发射控制机构包括气阀以及与气阀连接的控制开关,通过控制开关启动气阀,使得高压管内的压缩气体流入发射管内。这样设计,操作简单方便。

21.进一步,在步骤一中,所述发射控制机构下方设有立杆,所述立杆下方设有支撑板。这样设计,通过立杆和支撑板起到对气动发射实验装置的支撑,结构简单,重量轻,便于携带,同时,发射过程较平稳,对弹体的冲击过载小。

22.进一步,在步骤四中,通过摄像机采集透明塑胶板凹槽部位损伤组织图像,并对图像进行显示,结合dlib库的人体特征识别算法,对损伤组织图像进行区域提取,利用支持向量机结合背景识别的算法将非损伤的其他区域剔除,并对损伤组织进行边缘提取和图像增强处理,计算边缘像素点以及非边缘像素点和,将这两个总和进行比值计算,通过计算区域内的像素点的个数得到损伤区域的面积,根据图像比例换算出凹槽应用于人体实际伤口。

23.本方案通过对损伤组织图像进行边缘化处理,并将边缘进行图像加强,获得损伤组织的结构信息,根据损伤组织边缘线的密度确定损伤的深度信息,这样,能够判断出应用于人体时,其产生的疼痛值。

24.进一步,所述损伤组织图像包括现场图像和病理图像。通过模拟人体皮肤构造的透明塑胶板上获得其动能弹撞击其产生凹槽的现场图像以及造成皮肤损伤的病理图像,结合现场图像以及病理图像能够综合分析其产生的疼痛值,进而将疼痛值与动能弹初始速度相结合,即就能够通过疼痛值来判断初始速度,精确控制初始速度。

25.应用于非致命动能弹警用实验的变初速控制应用方法,其特征在于,包括以下步骤:

26.步骤一,通过上述应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法获得所有发射管的损伤疼痛等级标准;

27.步骤二,通过损伤疼痛等级标准的损伤特征与发射管发射的动能弹撞击透明塑胶板产生的凹槽相对应,又通过不同深度的凹槽与发射管发射动能弹的初始速度相对应,以确定发射管发射动能弹的初始速度。

28.这样设计,利用损伤疼痛等级标准的损伤特征与发射动能弹的初始速度相关联,即通过损伤特征既可确定发射动能弹的初始速度,达到精确控制动能弹的初始速度。

29.相比现有技术,本发明具有如下优点:

30.1、本发明分为警用气动发射实验装置以及测试动能弹撞击疼痛分析装置,警用气动发射实验装置可根据需要调节,适合变速、变距发射;测试动能弹撞击疼痛分析装置利用视觉技术,自动实现数据图像的特征分析,改变了传统的人工读取,人工判断的模式。

31.2、本发明结构设计合理,射装置不用发射药,发射时对环境无污染,发射过程较平稳,对弹体的冲击过载小;且生产成本低,经济实用。

32.3、本发明通过使用非致命动能弹冲击模拟人体皮肤构造的透明塑胶板,能模拟出真人受到伤害的情况。通过光照设备照射透明塑胶板能使得皮肤组织结构更加清晰,在通

过固定参数的方式以获得动能弹撞击到透明塑胶板形成的凹槽不同的图像信息,即当透明塑胶板与发射管之间的距离值一定时,改变不同直径的发射管,发射管发射的初始速度不同,其撞击到透明塑胶板上的力度不同,形成的凹槽图像信息不同,根据凹槽受损情况建立皮肤损伤等级标准,再将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立一定距离值的动能弹的初始速度的损伤疼痛等级标准;

33.而后,再重复实验,通过透明塑胶板与发射管之间不同的距离值以获得每个发射管的初始速度,并与撞击凹槽的受损情况建立皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立所有发射管不同距离值的损伤疼痛等级标准,有利于科学合理地评价非致命动能武器的致损效果。而且透明塑胶板的使用使实验具有可重复性,大大降低了实验成本,避免了伦理、道德和法律等问题的发生。本发明布局合理,测量结果精确,测量结果全面,对目标的打击能量可控,控制不同距离上终点速度一定,开展恒定动能实验打击武器研究,用于发射非致命动能实验防暴弹药。

附图说明

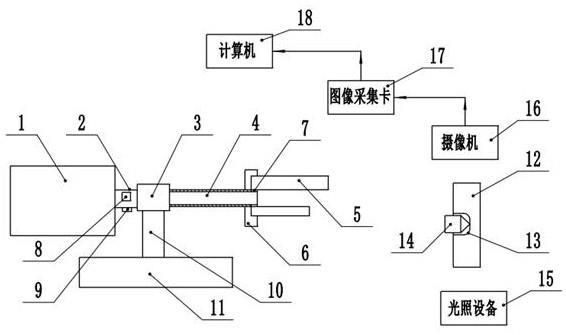

34.图1为本发明应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法的结构示意图;

35.图2为本发明应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法中的警用气动发射实验装置的右视图;

36.图3为本发明应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法的流程图。

37.图中:高压气瓶1、高压管2、发射控制机构3、发射管5、转动盘6、卡槽7、压力表8、分压阀9、立杆10、支撑板11、透明塑胶板12、凹槽13、弹丸14、光照设备15、摄像机16、图像采集卡17、计算机18、滑槽19。

具体实施方式

38.下面将结合附图及实施例对本发明作其中说明。

39.本实施例:参见图1

‑

图3,应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法,包括以下步骤:

40.步骤一,实验前期准备:准备警用气动发射实验装置以及一块模拟人体皮肤构造的透明塑胶板12,警用气动发射实验装置包括高压气瓶1、发射控制机构3、高压管2以及不同直径的发射管5;透明塑胶板12一侧面正对光照设备15,另一侧面正对摄像机16,透明塑胶板12正面与发射管5正面对应设置,且透明塑胶板12与发射管5的距离值为l1;

41.步骤二,发射准备状态:取用一发射管5,直径为z1,将发射管5安装在高压管2上,向高压气瓶1内填充压缩气体至要求的工作压力值,再向高压管2内填充动能弹;

42.步骤三,发射状态:开启发射控制机构3,使得高压气瓶1内的压缩气体经高压管2迅速涌向发射管5,压缩气体膨胀做功,推动动能弹沿发射管5向前运动,获得初始速度v1,其射出动能弹撞击至透明塑胶板12上,使得透明塑胶板12上形成具有一定深度的凹槽13,深度值为d1;

43.步骤四,图像分析:通过摄像机16获取透明塑胶板12凹槽13周侧部位的图像信息,对图像信息预处理后,将该图像信息发送至图像采集卡17,通过图像采集卡17对图像中凹槽13损伤部位进行区域分割与提取,获得透明塑胶板12损伤的特征参数,将损伤的特征参

数发送至计算机18,通过计算机18结合凹槽13受损情况建立模拟人体皮肤构造的皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立凹槽13与疼痛相对应的损伤疼痛等级标准;

44.步骤五,重复步骤二至步骤四,获得距离值为l1的不同直径z2、z3.....的发射管5发射动能弹的初始速度v2、v3.....,将动能弹撞击透明塑胶板12上形成的不同深度值d2、d

3.

....的凹槽13的受损情况建立皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立距离值为l1的动能弹的初始速度的损伤疼痛等级标准;

45.步骤六,重复步骤一至步骤五,通过透明塑胶板12与发射管5之间不同的距离值l2、l3.....以获得每个发射管5的初始速度,并与撞击凹槽13的受损情况建立皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立所有发射管5不同距离值的损伤疼痛等级标准。

46.本方案实验装置分为两部分,第一部分为警用气动发射装置,实现动能弹在一定速度范围内的发射,满足动能弹几种速度发射的实验要求;第二部分为动能弹撞击透明塑胶板12形成凹槽13构成损伤疼痛等级标准,通过损伤疼痛等级标准为动能弹的安全性实验提供一种快捷检测、快速判定的方法,即通过损伤疼痛等级标准以判断动能弹发射的初始速度,这样,保证动能弹的试验安全,同时,在射击时,也能够有效使有生目标暂时失去抵抗能力或行动受到抑制,但不危及生命,主要是使敌方人员心理和生理受到影响,失去或削弱战斗力以控制活动场所。

47.作为优选,在步骤一中,高压管2端部套设有转动盘6,转动盘6上均布有不同直径的圆形槽,圆形槽直径与发射管5直径相对应,圆形槽一侧设有滑槽19,滑槽19周侧设有软胶,在发射管5端部两侧均设有卡槽7,当转动盘6转动时,圆形槽上的滑槽19与卡槽7相对应,将圆形槽内的发射管5通过滑槽19及卡槽7移动至高压管2内,并通过螺纹连接与高压管2固定连接。

48.在实验过程中,使用者可直接转动转动盘6,当转动盘6上的发射管5的圆形槽的滑槽19与卡槽7相对应时,可直接将发射管5移动至高压管2管口处,而在移动的过程中,发射管5会对滑槽19内的软胶产生挤压,而未移动时,滑槽19内的软胶对圆形槽内的发射管5起到支撑的作用;在移动至高压管2内时,通过螺纹连接将发射管5与高压管2固定连接。

49.作为优选,在步骤一中,高压气瓶1上设有分压表以及分压阀9,发射控制机构3包括气阀以及与气阀连接的控制开关,通过控制开关启动气阀,使得高压管2内的压缩气体流入发射管5内。这样设计,操作简单方便。

50.作为优选,在步骤一中,发射控制机构3下方设有立杆10,立杆10下方设有支撑板11。这样设计,通过立杆10和支撑板11起到对气动发射实验装置的支撑,结构简单,重量轻,便于携带,同时,发射过程较平稳,对弹体的冲击过载小。

51.作为优选,在步骤四中,通过摄像机16采集透明塑胶板12凹槽13部位损伤组织图像,并对图像进行显示,结合dlib库的人体特征识别算法,对损伤组织图像进行区域提取,利用支持向量机结合背景识别的算法将非损伤的其他区域剔除,并对损伤组织进行边缘提取和图像增强处理,计算边缘像素点以及非边缘像素点和,将这两个总和进行比值计算,通过计算区域内的像素点的个数得到损伤区域的面积,根据图像比例换算出凹槽13应用于人体实际伤口。

52.本方案通过对损伤组织图像进行边缘化处理,并将边缘进行图像加强,获得损伤组织的结构信息,根据损伤组织边缘线的密度确定损伤的深度信息,这样,能够判断出应用于人体时,其产生的疼痛值。

53.作为优选,损伤组织图像包括现场图像和病理图像。通过模拟人体皮肤构造的透明塑胶板12上获得其动能弹撞击其产生凹槽13的现场图像以及造成皮肤损伤的病理图像,结合现场图像以及病理图像能够综合分析其产生的疼痛值,进而将疼痛值与动能弹初始速度相结合,即就能够通过疼痛值来判断初始速度,精确控制初始速度。

54.应用于非致命动能弹警用实验的变初速控制应用方法,其特征在于,包括以下步骤:

55.步骤一,通过权利要求1

‑

6的应用于非致命动能弹警用实验的疼痛分级判定方法获得所有发射管5的损伤疼痛等级标准;

56.步骤二,通过损伤疼痛等级标准的损伤特征与发射管5发射的动能弹撞击透明塑胶板12产生的凹槽13相对应,又通过不同深度的凹槽13与发射管5发射动能弹的初始速度相对应,以确定发射管5发射动能弹的初始速度。

57.这样设计,利用损伤疼痛等级标准的损伤特征与发射动能弹的初始速度相关联,即通过损伤特征既可确定发射动能弹的初始速度,达到精确控制动能弹的初始速度。

58.根据我国1989年颁布的军用标准规定,将动能弹对人体的损伤划分为0~v六个等级,即无损伤、轻微损伤、轻度损伤、中度损伤、重度损伤、极重度损伤。其中无损伤最重使人表皮充血;轻微损伤最重为表皮挫伤;轻度损伤最重使人肌肉层浅层出血;中度损伤最重使人穿透皮下层,肌肉出血,但无生命危险;重度和极重度损伤使人残废或有生命危险。因此,动能弹对人最重致伤标准是不能使人造成中度或中度以上损伤,但应大于无损伤标准。也就是只造成ⅰ级和ⅱ级损伤。损伤分类见下表1。

59.表1防暴动能弹的损伤分类

[0060][0061]

(2)疼痛效应的分级标准制定

[0062]

依据防暴动能弹的损伤分类,对疼痛损伤进行分级,分别对应于无损伤、轻微损伤、轻度损伤。见表2。

[0063]

等级的病理组织图像,提取病理组织的特征,通过程序检测及判定,确定疼痛等级,疼痛等级确认后,与发射的初始速度相对应。

[0064]

1、本发明分为警用气动发射实验装置以及测试动能弹撞击疼痛分析,警用气动发射实验装置可根据需要调节,适合变速、变距发射;测试动能弹撞击疼痛分析利用视觉技术,自动实现数据图像的特征分析,改变了传统的人工读取,人工判断的模式。

[0065]

2、本发明结构设计合理,射装置不用发射药,发射时对环境无污染,发射过程较平稳,对弹体的冲击过载小;且生产成本低,经济实用。

[0066]

3、本发明通过使用非致命动能弹冲击模拟人体皮肤构造的透明塑胶板,能模拟出真人受到伤害的情况。通过光照设备照射透明塑胶板能使得皮肤组织结构更加清晰,在通过固定参数的方式以获得动能弹撞击到透明塑胶板形成的凹槽不同的图像信息,即当透明塑胶板与发射管之间的距离值一定时,改变不同直径的发射管,发射管发射的初始速度不同,其撞击到透明塑胶板上的力度不同,形成的凹槽图像信息不同,根据凹槽受损情况建立皮肤损伤等级标准,再将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立一定距离值的动能弹的初始速度的损伤疼痛等级标准;

[0067]

而后,再重复实验,通过透明塑胶板与发射管之间不同的距离值以获得每个发射管的初始速度,并与撞击凹槽的受损情况建立皮肤损伤等级标准,将损伤组织的特征参数与损伤标准进行匹配,最终建立所有发射管不同距离值的损伤疼痛等级标准,有利于科学合理地评价非致命动能武器的致损效果。而且透明塑胶板的使用使实验具有可重复性,大大降低了实验成本,避免了伦理、道德和法律等问题的发生。本发明布局合理,测量结果精确,测量结果全面,对目标的打击能量可控,控制不同距离上终点速度一定,开展恒定动能实验打击武器研究,用于发射非致命动能实验防暴弹药。

[0068]

最后需要说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,那些对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1