一种抑菌抗菌的家纺用布的制作方法

1.本实用新型涉及家纺布技术领域,尤其涉及一种抑菌抗菌的家纺用布。

背景技术:

2.随着人们的生活水平不断的提高,对夹具面料的追求不断的提高,针对不同的使用环境,则需要使用到不通过功能性的家纺布料。

3.家纺布料主要用于居家用品中,家纺用布也成家纺面料,是用于制作家用纺织品时使用的面料,具有装饰性、实用性和安全性等特点。

4.家纺布料使用的过程中,床上用品的布料直接与使用者的皮肤接触,在使用时出汗或沾染衣物携带的细菌时,若没有及时的清洗和处理,面料的表面易存留大量的细菌,细菌长期的滋生为使用者带来不必要的疾病,影响人们的生活。

5.因此,有必要提供一种抑菌抗菌的家纺用布解决上述技术问题。

技术实现要素:

6.本实用新型提供一种抑菌抗菌的家纺用布,解决了家纺用布的抑菌抗菌功能有待提高的问题。

7.为解决上述技术问题,本实用新型提供的抑菌抗菌的家纺用布包括:基层和内防护层,所述内防护层交错分布在所述基层的内部,用于基层内部的抑菌;防水层,所述防水层设置于所述基层的外侧,用于增强家纺用布的防水功能;透气层,所述透气层交错设置于所述基层、内防护层和防水层之间,用于提高家纺用布的透气功能;外防护层,所述外防护层设置于所述防水层的外侧,用于家纺用布的表面抗菌;通风层,所述通风层设置于所述外防护层的外表面,用于增加家纺用布表面的通风功能。

8.优选的,所述内防护层包括第一抗菌网、第二抗菌网,所述第一抗菌网和第二抗菌网均呈拱形结构且对称分布,用于增加基层内部的接触面。

9.优选的,所述第一抗菌网和所述第二抗菌网之间开设有连接孔,用于透气层的安装。

10.优选的,所述透气层包括防水圈和抑菌内层,所述抑菌内层设置于所述防水圈的内部,用于对通风结构内部的抑菌。

11.优选的,所述防水圈的外壁与防水层的表面连接,用于对基层内部的抗潮防护。

12.优选的,所述外防护层包括防护档网和阻隔圈,所述阻隔圈设置于所述防护档网上,用于遮挡透气层的端口。

13.优选的,还包括:

14.家纺布体和连接布带,所述连接布带的端口内收在所述家纺布体的外表面,并且连接布带通过第一抗菌线和第二抗菌线缝合在所述家纺布体的外表面。

15.优选的,所述第一抗菌线弹性缝合在所述家纺布体的表面和连接布带之间,所述第二抗菌线收紧缝合在所述家纺布体的表面和连接布带之间,并且第二抗菌线位于第一抗

菌线的外侧。

16.与相关技术相比较,本实用新型提供的抑菌抗菌的家纺用布具有如下有益效果:

17.本实用新型提供一种抑菌抗菌的家纺用布,基层的内外均配备有抑菌抗菌的防护材料,不仅能够对内部的基层面料进行长期的抑菌和灭菌,同时能够对防水层外部进行抗菌和抑菌,提高家纺用布在使用时的抑菌和抗菌功能,同时通风结构内外均设置防护结构,增强家纺用布整体使用时的稳定性和安全性,延长家纺用布的使用寿命,更能贴近家居生活的使用。

附图说明

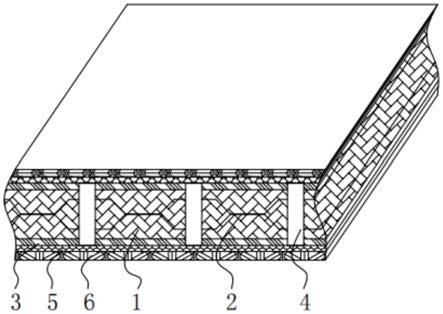

18.图1为本实用新型提供的抑菌抗菌的家纺用布的第一实施例的结构示意图;

19.图2为图1所示的内防护层的结构示意图;

20.图3为图1所示的透气层的结构示意图;

21.图4为图1所示的外防护层的结构示意图;

22.图5为本实用新型提供的抑菌抗菌的家纺用布的第二实施例的结构示意图。

23.图中标号:

24.1、基层;

25.2、内防护层,21、第一抗菌网,22、第二抗菌网,23、连接孔;

26.3、防水层;

27.4、透气层,41、防水圈,42、抑菌内层;

28.5、外防护层,51、防护档网,52、阻隔圈;

29.6、通风层;

30.7、家纺布体;

31.8、连接布带;

32.9、第一抗菌线,91、第二抗菌线。

具体实施方式

33.下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

34.第一实施例:

35.请结合参阅图1、图2、图3和图4,其中,图1为本实用新型提供的抑菌抗菌的家纺用布的第一实施例的结构示意图;图2为图1所示的内防护层的结构示意图;图3为图1所示的透气层的结构示意图;图4为图1所示的外防护层的结构示意图。

36.一种抑菌抗菌的家纺用布包括:基层1和内防护层2,所述内防护层2交错分布在所述基层1的内部,用于基层1内部的抑菌;防水层3,所述防水层3设置于所述基层1的外侧,用于增强家纺用布的防水功能;透气层4,所述透气层4交错设置于所述基层1、内防护层2和防水层3之间,用于提高家纺用布的透气功能;外防护层5,所述外防护层5设置于所述防水层3的外侧,用于家纺用布的表面抗菌;通风层6,所述通风层6设置于所述外防护层5的外表面,用于增加家纺用布表面的通风功能。

37.基层1采用丝绸面料,面料与内防护层2之间交错分布,用于对基层1内部的面料进行抑菌;

38.防水层3为两层,两层防水层3包覆在基层1的两面,用于对基层1的防护,降低基层1使用时受潮湿环境的影响,减少湿气对基层1部分造成的影响,防水层3和透气层4之间配合使用,增强家纺用布的防水抗潮功能;

39.透气层4纵向分布在家纺用布的外侧,且直接与外侧的通风层6连通,方便透气层4内部的通风,从而提高家纺用布的通风散热效果,加快空气的流通;

40.外防护层5与内防护层2的材料相同,采用抗菌抑菌的纤维面料,且均为网孔结构,方便与纤维面料的结合,用于对内外结合抗菌和抑菌,增强家纺用布的使用寿命,提高家纺用布对使用环境的适应能力;

41.通风层6采用竹纤维材料,用于增加家纺用布表面的通风质量,使用更加舒适凉爽。

42.所述内防护层2包括第一抗菌网21、第二抗菌网22,所述第一抗菌网21和第二抗菌网22均呈拱形结构且对称分布,用于增加基层1内部的接触面。

43.第一抗菌网21和第二抗菌网22之间对称分布且均采用抗菌纤维制备,可以为银系抗菌纤维、铜系抗菌纤维,优选铜系抗菌纤维,用于基层1内部面料的抑菌,方式气体携带细菌进入基层1的内部后产生霉变或细菌滋生的现象,提高家纺用布使用的安全性。

44.所述第一抗菌网21和所述第二抗菌网22之间开设有连接孔23,用于透气层4的安装。

45.网状结构的第一抗菌网21和第二抗菌网22方便与基层1之间的交错连接,从而形成整体性,增强基层1和内防护层2之间连接后的牢固性;

46.第一抗菌网21和第二抗菌网22之间的连接孔23方便透气层4的连接,从而保障透气层4安装时的便利性。

47.所述透气层4包括防水圈41和抑菌内层42,所述抑菌内层设置于所述防水圈41的内部,用于对通风结构内部的抑菌。

48.防水圈41与防水层3采用相同的防水材料,用于透气部分的防水防潮;

49.抑菌内层42用于对进入透气层4内部的气体的抑菌和杀菌,抑菌内层42的材料与第一抗菌网21的材料相同,同样起到抑菌和抗菌的作用。

50.所述防水圈41的外壁与防水层3的表面连接,用于对基层1内部的抗潮防护。

51.防水圈41和防水层3之间形成紧密的连接结构,形成对基层1的包围和防护,防止通风部分出现潮气渗入基层1的内部,保障基层1使用的稳定性和安全性。

52.所述外防护层5包括防护档网51和阻隔圈52,所述阻隔圈52设置于所述防护档网51上,用于遮挡透气层4的端口。

53.防护档网51的材料与第一抗菌网21的材料相同,主要用于家纺用布的抗菌和抑菌,防护档网51上设置阻隔圈52,阻隔圈52的表面采用无纺布结构,且开设多孔,用于空气的快速流通,同时对空气进行初步的过滤和防尘,避免粉尘进入透气层4的内部而影响透气层4的使用。

54.与相关技术相比较,本实用新型提供的抑菌抗菌的家纺用布具有如下有益效果:

55.基层1的内外均配备有抑菌抗菌的防护材料,不仅能够对内部的基层1面料进行长期的抑菌和灭菌,同时能够对防水层3外部进行抗菌和抑菌,提高家纺用布在使用时的抑菌和抗菌功能,同时通风结构内外均设置防护结构,增强家纺用布整体使用时的稳定性和安

全性,延长家纺用布的使用寿命,更能贴近家居生活的使用。

56.第二实施例:

57.请参阅图5,基于本技术的第一实施例提供的一种抑菌抗菌的家纺用布,本技术的第二实施例提出另一种抑菌抗菌的家纺用布。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式,第二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。 具体的,本技术的第二实施例提供的抑菌抗菌的家纺用布的不同之处在于,抑菌抗菌的家纺用布,还包括:

58.家纺布体7和连接布带8,所述连接布带8的端口内收在所述家纺布体7的外表面,并且连接布带8通过第一抗菌线9和第二抗菌线91缝合在所述家纺布体7的外表面。

59.家纺布体7为第一实施例中家纺用布的整体结构,且连接布带8的结构与家纺布体7的结构相同,均能起到抑菌和抗菌的效果,同时能够保障布体结构的通风和防水;

60.家纺布体7的裁断截面采用连接布带8的遮挡和防护,并且连接布带8的端面朝向连接处的内侧,避免端面的外漏,保障家纺布体7裁断后使用时的稳定性;

61.在连接布带8和家纺布体7的表面之间采用双列缝合,第一抗菌线9为连接布带8和家纺布体7之间提供弹性缓冲和拉伸的活动范围,降低连接布带8或家纺布体7受到拖拽时两者之间出现炸线的现象,同时第二抗菌线91采用收紧缝合,增强连接布带8和家纺布体7之间连接的稳定性;

62.第一抗菌线9和第二抗菌线91的配合使用,增强连接布带8和家纺布体7之间连接后对使用环境的适应能力。

63.所述第一抗菌线9弹性缝合在所述家纺布体7的表面和连接布带8之间,所述第二抗菌线91收紧缝合在所述家纺布体7的表面和连接布带8之间,并且第二抗菌线91位于第一抗菌线9的外侧。

64.第一抗菌线9和第二抗菌线91均采用抗菌纤维编织而成,缝合后,对缝合处起到良好的抑菌和抗菌作用。

65.有益效果:

66.家纺布体7的裁断截面采用连接布带8的遮挡和防护,并且连接布带8的端面朝向连接处的内侧,避免端面的外漏,保障家纺布体7裁断后使用时的稳定性,第一抗菌线9为连接布带8和家纺布体7之间提供弹性缓冲和拉伸的活动范围,降低连接布带8或家纺布体7受到拖拽时两者之间出现炸线的现象,同时第二抗菌线91采用收紧缝合,增强连接布带8和家纺布体7之间连接的稳定性。

67.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1