2-氨基-3-甲基己酸作为植物免疫诱抗剂的应用

2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸作为植物免疫诱抗剂的应用

技术领域

1.本发明属于农业生物农药领域,涉及2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸作为植物免疫诱抗剂的应用。

背景技术:

2.植物在生长发育过程当中不断受到各种病原微生物的侵染,农业生产中众多病害一旦发生,无法通过现有的农业技术进行防治,因此,病害的预防就显得尤为重要。目前,植物病害的防治主要采取施用农药直接杀死病原菌的策略,但长期、大量使用杀菌剂,加之施药方法不够科学,不仅带来了农产品残留超标、作物药害、病原菌抗药性、环境污染、生物多样性降低等一系列问题,也使传统植保的“杀灭”策略面临失效的风险,严重威胁农业的可持续发展和粮食生产安全。所以,开发环保、高效、经济的植物免疫剂,在作物发病前或早期阶段通过增强植物自身的抵抗能力来降低或者抑制作物发病水平,从而实现少用或不用化学杀菌剂的目标,对于实现农业绿色生产具有十分重要的意义。

3.近年来,全球气温波动幅度日益增大,极端天气越来越多,植物所面临的非生物胁迫也将越来越严重。在农业生产中,由于高温、低温、干旱和盐胁迫所造成的损失无法估量。高温和低温严重影响植物的生长发育,进而影响植物的产量和品质。干旱是影响植物生存、生长和分布最重要的逆境胁迫因素之一,当前全球干旱、半干旱地区面积约占总耕地面积的40%以上,近年来由于全球性气候恶化使得干旱发生周期越来越短,干旱程度越来越重,对粮食生产构成的威胁也越来越大。其次,土壤盐碱化是阻碍全球作物生长和生产力的主要非生物限制因素,对生物圈及生态结构造成的有害影响很大,中国盐碱地面积位居世界第三,占世界盐碱地面积的10%左右。因此,针对当前实际生产中不同作物面临的主要非生物胁迫状况,开发旨在减轻植物危害水平的产品和技术对于保障农业安全生产显得尤为迫切。

4.植物免疫诱抗剂是一类新型生物农药,其通过激活植物的免疫系统并调节植物的新陈代谢,从而增强植物抗病和抗逆能力。植物免疫诱抗剂本身没有直接的杀菌活性,因此病菌不易对其产生抗药性,主要通过促使植物利用自身的天然免疫系统来防治病害,而不依赖外源农药直接杀死病原体,符合有效保护农业生物多样性的条件下实现绿色防控的思路。此外,在自然界,植物的生长通常并不只是受到单一胁迫,而是多种胁迫并存,如干旱和高温胁迫常常同时发生,对植物造成更严重的危害。植物自身虽然存在免疫系统,但其抵抗逆境胁迫的能力是有限的,通过植物免疫诱抗剂的使用能够增加植物的抗逆水平。总之,植物免疫诱抗剂作为新兴农药的一类,为农药的可持续发展以及病害的有效防治提供了新的发展思路,是绿色植保未来发展的主要方向。

[0005]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸(mia),实验式为c7h

15

no2,分子量145克/摩尔,属于新型氨基酸类化合物,为无色透明晶体。关于该化合物生物来源和活性的报道共有5篇论文。在1981年,sugiura等从细菌突变体粘质沙雷菌(serratia marcescens)的α

‑

氨基丁酸酯抗性突变体中分离得到2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸,发现它是由异亮氨酸

‑

缬氨酸生物合成途径的酶由α

‑

酮

戊酸合成的,1985年该团队又推测2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸可能抑制异亮氨酸生物合成。生物活性研究表明,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸对枯草芽孢杆菌(bacillus subtilis)、大肠杆菌k

‑

12(escherichia coli k

‑

12)有明显的抑制作用,对丁酸牛乳杆菌(achromobacter butyri)、产脲节杆菌(a. ureafaciens)、大肠杆菌b(e. coli b)和绿脓假单胞菌(pseudomonas aeruginosa)有轻微抑制作用,但对产气杆菌(aerobacter aerogenes)、黄色短杆菌(brevibacterium helvolum)、荧光假单胞菌(p. fluorescens)和粘质沙雷氏菌(s. marcescens)没有抑制作用。此外,2002年muramatsu等发现生产水蛭素类似物的大肠杆菌工程菌能够合成2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸,但未对其活性进行研究。截至目前,关于2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸的研究极少,都聚焦在细菌突变体或重组工程细菌(非天然微生物)合成该物质的生物合成途径及直接抑制细菌活性方面,没有自然微生物产生该物质的报道,也没有涉及植物免疫诱抗方面的相关研究、报道和专利。

技术实现要素:

[0006]

本发明的目的是针对现有技术的上述不足,提供2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸作为植物免疫诱抗剂的应用。

[0007]

本发明的目的可通过以下技术方案实现:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸在制备植物免疫诱抗剂中的应用。

[0008]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸在提高植物对非生物胁迫和/或生物胁迫中的应用。

[0009]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸在提高植物对高温、低温、干旱和/或盐胁迫中的应用。

[0010]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸在提高植物对真菌、细菌、病毒胁迫中的应用。

[0011]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸在防治植物真菌性病害、细菌性病害和/或病毒性病害中的应用。

[0012]

所述的真菌性病害优选小麦白粉病;所述的细菌性病害优选丁香假单胞菌病害;所述的病毒性病害优选番茄斑萎病。

[0013]

所述的植物,选自粮食作物、经济作物、蔬菜。所述的粮食作物优选小麦,所述的经济作物优选茶叶、棉花、黑麦草,所述的蔬菜优选番茄。

[0014]

一种植物免疫诱抗剂,包含2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸。

[0015]

作为本发明的一种优选,所述的植物免疫诱抗剂,包含2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸和表面活性剂。

[0016]

作为本发明的进一步优选,所述的表面活性剂为吐温20,吐温20在植物免疫诱抗剂中的浓度优选0.02%(v/v)。

[0017]

作为本发明的进一步优选,所述的植物免疫诱抗剂中2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸的浓度为0.5

‑

10000 nm浓度;进一步优选2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸的浓度为0.5

‑

10 nm、10

‑

10000 nm、10

‑

100 nm、1

‑

1000 nm、100

‑

10000 nm、100

‑

1000 nm或1

‑

100 nm。

[0018]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸的已有相关研究并未涉及天然微生物代谢产物和生物农药领域的报道。植物免疫诱抗剂属于新型农药,是未来植保领域绿色防控的主要发展方向。我国免疫诱抗剂的发展处于刚起步阶段,获得正式登记的产品屈指可数。因此,发展天然植物免疫诱抗剂,并推动其产业化,对于保障农业生产安全、提高农产品竞争力具有重要的意义。2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸在相关诱导免疫抗逆性实验中表现良好,能够提高植物对生物胁迫和非生物胁迫的抵抗能力。

[0019]

由外来入侵植物紫荆泽兰致病型链格孢菌中分离的天然代谢产物2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于防治病害的方法,其详细内容和实施方案如下:在0.5

‑

10000 nm浓度(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20)范围,可有效抑制病毒、真菌和细菌在植物上的侵染和扩散,抑制病害的发生与蔓延,提高植物对高温、低温、干旱和盐胁迫的抵抗能力。

[0020]

一种提高植物对生物胁迫抗性的方法,包括提前向植物施加本发明所述的植物免疫诱抗剂;所述的生物胁迫选自真菌、细菌、病毒胁迫中的任意一种或多种。

[0021]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于防治番茄斑萎病的方法,在0.5

‑

10 nm浓度下(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20),可在烟草接种番茄斑萎病毒(tswv)3天后显著抑制病毒的扩散。15天后调查烟草病害情况,发现2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理的烟草植株的病情指数显著降低。在低浓度0.5 nm时,可有效抑制tswv在烟草叶片上的表达,其病情指数、相对免疫效果和病毒含量分别为38.52、59.06%和0.18。

[0022]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于防治小麦白粉病的方法,其在浓度1

‑

10000 nm范围(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20),在小麦接种白粉病菌10天后进行调查,发现随着处理浓度的升高,小麦感染白粉病的病情指数下降,相对免疫效果提高,在高浓度10000 nm处理时,病情指数为32.96,相对免疫效果为65.37%。通过对小麦叶片上的菌丝分布情况进行观察,发现随着浓度的上升,菌丝数和分生孢子量显著下降。因此2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸对小麦白粉病的发生与扩散起到显著的抑制作用。

[0023]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于防治细菌病害的方法,其在浓度为10

‑

100 nm浓度范围(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20),随着处理浓度的提高,拟南芥叶片中细菌pstdc3000积累量逐渐下降,当处理浓度为100 nm时,每毫克叶片中细菌个数为2.49

×

105,与空白对照相比细菌个数下降92.31%,病情指数为41.48。这一结果说明,2

‑

氨基3

‑

甲基己酸能够激发拟南芥自身免疫,抑制细菌在植物体内的繁殖,降低细菌积累量,延缓并抑制病害的发展。

[0024]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于提高植物对高温抵抗能力的方法,其浓度在1

‑

10000 nm

之间的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20)对苗期黑麦草、小麦和番茄进行处理诱导,发现处理组的植株经45 ℃高温处理12 h或9 h后在常温恢复7d后,热害指数均低于对照组,地上部生物量均高于对照组。这一结果说明通过外源喷施2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液有效缓解了高温对幼苗造成的伤害水平。

[0025]

一种提高植物对非生物胁迫抗性的方法,包括向植物施加本发明所述的植物免疫诱抗剂;所述的非生物胁迫选自高温、低温、干旱和/或盐胁迫中的任意一种或多种。

[0026]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸在提高茶叶品质中的应用。

[0027]

用10、100、1000和10000 nm四个浓度的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20),于2020年8月在南京中山陵茶园田间进行茎叶喷雾处理,发现2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液处理可有效缓解高温对茶叶造成的伤害,其中以100 nm的处理效果最佳,经过该浓度处理的茶叶热害率显著低于对照组。且茶叶的光合性能指数pi

abs

显著高于对照组,说明喷施2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸能够有效缓解高温对茶叶光合作用的严重抑制。同时,经过不同浓度2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液处理的茶叶氨基酸总含量均显著高于对照组;常温条件下,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理也能明显增加茶叶氨基酸含量,这说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸具有提高茶叶品质的作用。

[0028]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于提高植物对干旱胁迫的抵抗能力的方法,用100和1000 nm的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20)对两叶一心的水培小麦进行叶面喷施处理,发现在25%聚乙二醇

‑

6000(peg

‑

6000)胁迫下,经过100 nm处理的小麦根长显著高于对照组,这一结果说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸提高了小麦对干旱胁迫的抗性。

[0029]

所述的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于提高植物对盐胁迫的抵抗能力的方法,用1

‑

1000 nm浓度的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20)对两片真叶期的水培棉花进行叶面喷施处理,发现在100 nm nacl胁迫下,经过10 nm处理的棉花死亡率及盐害指数均低于对照组,这一结果说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸提高了棉花对盐的耐性水平。

[0030]2‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用于提高植物对低温的抵抗能力的方法,用1

‑

1000 nm浓度的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液(加入体积百分比为0.02%的表面活性剂吐温20)对茶叶幼苗进行叶面喷施处理,发现在

‑

4℃低温胁迫24 h后,经过100 nm和1000 nm处理的茶叶幼苗的光合性能指数pi

abs

均显著高于对照组,冷害指数明显低于对照组,说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸有效缓解了低温对茶叶幼苗造成的伤害,提高了茶叶对低温胁迫的抵抗能力。

[0031]

技术先进性和有益效果本发明的主要优点和积极效果如下:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸是一种天然产物,结构简单,易于人工合成。由于本发明确认了2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸能够诱导植物对农业生产中存在的部分危害严重的病害产生免疫活性,以及能够诱导植物对于目前农业生产中所面临的较为突出的非生物胁迫产生抗逆性,具有开发成天然植物免疫诱抗剂的潜力。

[0032]

本发明发现了2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸具有较高的广谱免疫诱导活性,在0.5 nm的低浓度下就能诱导烟草产生免疫反应阻止番茄斑萎病的发生和蔓延;在浓度为1000 nm时,就能够诱导小麦对白粉病产生55.06%的相对免疫效果;在浓度为100 nm时,能够抑制丁香假

单胞菌pstdc3000在拟南芥叶片中的积累,降低拟南芥的发病指数。在应对非生物胁迫方面,在浓度为100

‑

10000 nm时,能够诱导黑麦草、番茄、小麦和茶叶提高对高温的抵抗能力,以及小麦对干旱和茶叶对低温的抵抗能力;在浓度为100 nm时,能够显著提高棉花对盐渍的抵抗能力。除此之外,在常温下,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理浓度为10 nm时,能够提高茶叶的营养品质。2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用量低,对环境污染小,因而是高效生物源农药,这指明了这类物质在农业生产上的利用价值和应用前景。

[0033]

本发明可以用于控制发生于农田主要的真菌性病害,如小麦白粉病;病毒性病害,如番茄斑萎病;细菌性病害,如丁香假单胞菌引起的病害等。这表明该化合物能够诱导植物对多类型病害产生免疫反应。同时,其能够诱导植物抵抗自然界多种非生物胁迫,如高温、低温、干旱和盐胁迫,为缓解各类胁迫对植株产生的伤害提供技术参考。

[0034]

本发明发现了2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸做茎叶处理可以阻止多种农业生产中主要病害的发生和蔓延,能够减轻作物在生长发育过程中所受的多种非生物胁迫的抑制。2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸使用方便,可以起到提前预防的作用,降低多种生物和非生物胁迫所引起的植物的伤害水平,减少农药的使用量,节约生产成本。此外,由于2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸是天然存在的一种结构简单的代谢产物,属于α

‑

氨基酸,具有较高的环境和生物安全性,属于绿色、高效的生物化学农药范畴。

[0035]

附图说明

[0036]

图12

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸对番茄斑萎病毒(tswv)侵染烟草叶片的影响。

[0037]

图22

‑

氨基

‑3‑

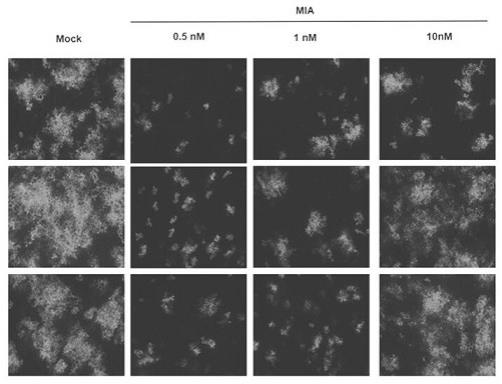

甲基己酸对小麦叶片上的白粉病菌丝分布情况的影响。

[0038]

具体实施方式

[0039]

发明人对2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸进行了生物活性、适用范围及作物安全性研究,发现该物质为天然植物免疫诱抗剂,具备开发为生物农药的潜力。同时,其研究思路为生物农药的发展以及病害的防治和非生物胁迫的缓解提供了新的发展方向。本发明的实质性特点可以从下述的实施方案和实施例中得以体现,但这些不应视为是对发明的任何限制。

[0040]

实施例1:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导烟草抗番茄斑萎病毒侵染番茄斑萎病毒取自中国云南省,初始毒源放于

‑

80 ℃冰箱进行保存,采取摩擦接种的方法将其接种在本氏烟叶片上对病毒进行活化,提取病毒质粒利用大肠杆菌感受态细胞进行转化,涂布到抗性平板上培养,挑取单菌落进行pcr筛选,选取阳性菌落用于测序和后续的质粒提取,将测序正常的质粒加入到农杆菌感受态细胞中,采用电击法进行农杆菌转化,取转化后的农杆菌菌液涂布于相应抗性的筛选平板上,28 ℃(

±

1)培养48 h。挑取转化平板上的农杆菌单菌落,置于5 ml含有相应抗性的lb培养基中,28 ℃,180 rpm过夜培养。6000 rpm离心2 min收集菌体,用农杆菌处理缓冲液(10 mm mgcl2、10 mm mes、10 μm acetosyringone)悬浮菌体,使悬浮液的od

600

值为0.5,28 ℃避光处理3 h后待用。

[0041]

取2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用蒸馏水溶解后再用蒸馏水梯度稀释成0 nm、0.5 nm、1 nm和10 nm的溶液。将本氏烟草种子播于小盆中,22(

±

1)℃,16 h/8 h光照,培养5周。挑选健

nm、1000 nm和10000 nm的溶液,另设空白对照。小麦种子催芽后,种于灭菌土培养钵中,放入23(

±

1)℃光照12 h的温室中培养。当幼苗长至1叶1心期时,用上述浓度的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液对小麦幼苗进行茎叶喷雾处理,间隔24小时重复进行处理一次,共进行两次处理,24 h后将新鲜的小麦白粉菌孢子均匀的撒在小麦叶片上,每处理3盆,每盆20株。10 d后调查各处理的小麦病情等级,按《农药田间药效试验准则》(一)中的小麦白粉病分级标准记载发病程度,并计算病情指数和相对免疫效果,计算方式与番茄斑萎病病情指数和相对免疫效果计算公式相同,结果如表2所示。同时,取小麦倒数第二片叶中段,参照wolf和fric的白粉菌快速染色方法,对小麦叶片上的菌丝分布情况进行了染色观察,结果如图2所示。

[0044]

小麦白粉病分级标准(以叶片为单位):1级:病斑面积占整片叶面积的5%以下;3级:病斑面积占整片叶面积的6%

‑

15%;5级:病斑面积占整片叶面积的16%

‑

25%;7级:病斑面积占整片叶面积的26%

‑

50%;9级:病斑面积占整片叶面积的50%以上。

[0045]

表2的结果表明,随着2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸浓度的上升,易感病品种小麦的病情指数下降,相对免疫效果提高。除空白对照与1 nm处理的小麦感染白粉病的病情指数之间不存在显著性差异外,其余各处理的病情指数均存在显著性差异。当浓度分别为1 nm、10 nm、100 nm、1000 nm和10000 nm时,病情指数分别为91.85、80.37、68.89、42.78和32.96,相对免疫效果为3.5%、15.56%、27.63%、55.06%和65.37%。当2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸浓度大于1000 nm时,易感病品种小麦感染白粉病的病情指数低于50,而相对免疫效果超过50%,在浓度10000 nm时效果最佳。图2的结果表明,随着2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸浓度的上升,易感病品种小麦叶片上白粉病菌丝量和分生孢子数明显下降,与表2结果趋于一致。以上结果说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸能够提高小麦对真菌病害白粉病的免疫能力,从而抑制白粉病菌在小麦叶片中的侵染和扩散,阻止小麦白粉病的发展与蔓延。

[0046]

实施例3:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导拟南芥抗丁香假单胞菌侵染取2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用无菌水溶解后再用无菌水梯度稀释成1 nm、10 nm、100 nm、1000 nm和10000 nm的溶液,另设空白对照,同时加入0.02% 吐温20作为表面活性剂。将丁香假单胞菌pstdc3000涂布于lb平板上,28 ℃培养48 h;挑取单克隆菌落接种到含有2 ml培养基的50 ml离心管中,28 ℃,250 rpm在摇床上培养,每1

‑

2 h监测菌液od

600

值变化,在od

600

值达到0.8之前停止培养细菌;转移1 ml菌液至无菌的1.5 ml离心管中,8000 rpm离

心2 min,收集沉淀;去掉上清,用10 mm的氯化镁洗涤沉淀3次并离心,最后将pstdc3000重悬在10 mm氯化镁,使其od

600

值达到0.001备用。将拟南芥种子用75%酒精浸泡3 min,然后用无菌水洗涤4次,种在装有1/2 ms培养基的培养皿中,每个培养皿播12颗种子,将带种子的1/2 ms培养皿在4 ℃下春化3 d以打破休眠,然后置于24 ℃、光照强度为100 μe m

‑2s

‑1(16 h光/8 h黑暗)的培养室中,幼苗生长2周时将上述不同浓度的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸缓慢倒入培养皿中,直至淹没整个拟南芥幼苗,保持2

‑

3分钟,然后将处理液从培养皿中倾倒干净,每隔24 h处理一次,共处理2次,第2次处理24 h后用同样的淹没方法将pstdc3000悬浮液(od

600

=0.01)接种到拟南芥叶片上,接种后用医用透气胶贴将培养皿封闭好,放置于培养室中继续培养。3 d后测定不同处理细菌个数,并观察拟南芥发病情况,计算病情指数,计算方式与实例1病情指数计算公式相同。

[0047]

pstdc3000引起的病害分级标准(以叶片为单位):0级:叶面上无病斑;1级:病斑面积占整片叶面积的0%

‑

10%;2级:病斑面积占整片叶面积的10%

‑

25%;3级:病斑面积占整片叶面积的25%

‑

50%;4级:病斑面积占整片叶面积的50%

‑

75%;5级:病斑面积占整片叶面积的75%

‑

100%。

[0048]

表3结果表明,随着2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸浓度的上升,每毫克叶片中的细菌个数逐渐下降。处理浓度为10 nm和100 nm时,每毫克叶片中细菌个数减少88.24%和92.31%,病情指数分别降低42.33和45.85。说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸能够激发植物产生对丁香假单胞菌的免疫能力,抑制细菌在植物叶片中的积累,降低植株发病水平。

[0049]

实施例4:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导黑麦草、小麦和番茄抗高温胁迫取2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸用蒸馏水溶解后再用蒸馏水梯度稀释成1 nm、10 nm、100 nm和1000 nm的溶液,另设空白对照,同时加入0.02%吐温20作为表面活性剂。每个浓度设置4组重复,同时设置常温空白对照。黑麦草种子按照每盆0.8 g称重,并播种于直径8.5 cm的盆钵中,在温度25 ℃、湿度60%

‑

70%、光强200 μmol m

‑2s

‑1(12 h光照/12 h黑暗)的温室中种植。在黑麦草苗期8 d时开始进行处理,处理的方法为叶面喷施2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液,24 h喷施两次。在第二次处理24 h后,将其转移至温度45 ℃的光照培养箱进行高温胁迫处理12 h,然后将植株取出转移至25 ℃的温室恢复7 d,观察统计植株的受害情况并计算热害分级。其中热害分级标准见表4,热害指数计算公式如下。统计完成后,取植株地上部称其鲜重,再置于85 ℃烘箱烘48 h,测定干重,结果见表5。

[0050]

小麦种子按照每盆1.5 g称重,种植方法和条件与上述黑麦草相同。当小麦生长至苗期两周时进行实验,其中高温胁迫的时间设置为9 h,处理方法和后续统计的指标与上述黑麦草相同,结果如表6所示。

[0051]

将番茄种子播种在小盆中,待出苗后每盆移栽生长状况一致的番茄苗三株,种植方法和条件与上述相同。当番茄生长至苗期18 d时进行实验,其中高温胁迫的时间设置为9 h,温度设置为42 ℃,处理方法和后续统计的指标与上述相同,结果如表7所示。结果如表7所示。

[0052]

表5的结果表明,经过2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理的黑麦草在高温胁迫后的地上部和地下部生物量均显著高于空白对照。热害指数则随着处理浓度的增加而降低。可见,在一定浓度范围内,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导黑麦草抗热的效果具有明显的浓度依赖效应。当处理浓度超过100 nm时热害指数不再显著下降,说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理的黑麦草缓解高温胁迫最佳应用浓度为100 nm。当处理浓度为100 nm时,黑麦草植株地上部鲜重和干重比未处理的对照组分别提高了162%和25%。

[0053]

表6的结果表明,小麦在45 ℃条件下,随着2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理浓度的提高,地上部鲜重和干重增加,热害指数下降。当浓度为10000 nm时,小麦地上部鲜重和干重分别比未处理的对照组高出102.84%和31.94%,热害指数下降40%。这说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理有效缓解了高温胁迫对小麦营养生长的抑制作用和植物伤害程度。

[0054]

表7的结果表明,诱导番茄抵抗高温胁迫的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸最适宜浓度为1000 nm,经过该浓度处理的番茄地上部鲜重显著高于未处理的对照组(p<0.05),且热害指数显著降低。结合上述结果,说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸对于不同植物的最佳诱抗浓度也不相同,当超过最佳浓度后,诱抗效果增加不显著。

[0055]

实施例5:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导茶树抗高温及提高茶叶的品质2020年8月在南京市中山陵茶园进行大田试验,茶的品种为龙井43。试验期间大田实际温度为37.6 ℃

‑

45.1 ℃,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸浓度为0、10、100、1000和10000 nm,同时加入0.02%吐温20作为表面活性剂。每个处理设三次重复,小区面积20 m2,每个小区的喷液量为2 l,于2020年8月6日,8月8日和8月15日进行三次田间用药。最后一次用药后的第3,7和14 d观察茶树的表型,并对茶树顶端一叶一芽进行取样,每个处理取15个叶片,用植物效率仪handy

‑

pea测定茶叶的叶绿素荧光参数pi

abs

(最大光合效率)。在药后第五天采样并测定茶叶中的氨基酸总量,在药后第十天进行调查拍照并统计热害率,结果如表8和表9所示。

[0056]

常温条件下,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸对茶叶品质影响的测定使用的供试茶树为扦插苗白叶1号。选择长势较一致的茶苗移入直径18 cm的塑料盆钵中,置于温度25 ℃,湿度60%

‑

70%的温室使之适应生长一周左右进行实验。实验设置0和10 nm,同时加入0.02%吐温20作为表面活性剂。对移栽1周后的茶苗进行茎叶喷雾处理,每24 h进行喷雾一次,共进行2

次。喷雾后将茶叶继续放置在25 ℃的温室中,并于第1、3、5和7d进行取样,测定茶叶顶端一叶一心的氨基酸总量,结果如表10所示。

[0057]

表8结果表明,在高温胁迫条件下,随着2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理浓度的上升,茶叶热害率降低。其中, 10000 nm的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液对茶叶的诱抗效果最佳,药后3、7和14 d的pi

abs

分别比对照组高108%、48%和52%(p<0.05)。这一结果说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理可有效缓解高温胁迫对光合系统的伤害,维持较高的光合作用活性,从而增强茶叶的耐热性。

[0058]

表9的结果表明,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理的茶叶中的氨基酸总含量均显著高于对照组,氨基酸总含量分别提高22%、33%、33%和34%(p<0.05),当处理浓度超过100 nm的茶叶氨基酸含量不再继续提高。这一结果说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸的最适宜应用浓度为100 nm,喷施后能够促进茶叶中氨基酸的积累,从而提高茶叶品质。

[0059]

表10结果表明,常温条件下10 nm的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理茶后,叶片中的氨基酸含量较对照明显增加,第3d和第d天时比对照提高了14%和26%。因此,在实际生产当中,可

于喷施2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸后的第5天进行茶叶采摘,以保证茶叶的品质处于最佳。

[0060]

实施例6:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导小麦抗干旱胁迫用6目的网筛作为容器水培小麦,每筛50粒,每隔两天更换一次1/2hoagland营养液,待小麦生长到两叶一心时期开始叶面喷施2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸浓度为0、100和1000 nm,同时加入0.02%吐温20作为表面活性剂;连续喷施两天后,在第三天将水培营养液替换成含有25% peg

‑

6000的1/2hoagland营养液进行胁迫处理,干旱胁迫6 d后复水处理,在正常的营养液中恢复生长7 d后观察测定旱害指数,并测定其根长和生物量。结果如表12所示。

[0061]

叶片旱害与盐害后的表现特征类似,借用盐害的评估指标引入旱害率及旱害指数,旱害指数公式如下,旱害分级标准见表11。旱害分级标准见表11。旱害分级标准见表11。

[0062]

表12的结果表明,在干旱胁迫下,和对照组相比,1000 nm浓度的2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理使小麦幼苗根长显著提高了6%,同时旱害指数降低了36%,地上部和地下部的鲜重分别提高35.82%和34.33%,地上部和地下部的干重分别提高10.00%和18.75%,这说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸能提高小麦抗干旱胁迫的能力。

[0063]

实施例6:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导棉花抗盐胁迫 实验材料为“泗抗一号”棉花,用500 ml塑料杯进行水培,每隔两天更换一次1/2hoagland营养液。当棉花幼苗生长至第二片真叶完全展开时用2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸溶液进行叶面喷施,实验设置0、1、10、100和1000 nm浓度,同时加入0.02%吐温20作为表面活性剂。每24 h喷施一次,共2次,处理后第二天向1/2hoagland营养液加入nacl使其终浓度为100 mm,进行盐胁迫处理。每个处理三次重复。盐胁迫三天后复水处理,观察棉花的盐害症状,并

计算盐害指数,计算公式如下:计算公式如下:计算公式如下:表14的结果表明,棉花的盐害指数随着2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸浓度的升高而下降,各处理的植株死亡率均低于对照。当浓度为1000 nm时,盐害指数和死亡率均最低,分别为47%和33%。以上结果说明2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸能够诱导棉花对盐胁迫产生较好的抗性。

[0064]

实施例7:2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸诱导茶抗低温胁迫供试茶树为扦插苗白叶1号。选择长势较一致的茶苗移入直径18 cm的塑料盆钵中,置于温度25 ℃,湿度60%

‑

70%的温室使之适应生长一周左右进行实验。实验设置0、1、10、100和1000 nm,同时加入0.02%吐温20作为表面活性剂。其中喷雾处理方法与实施例4中黑麦草的处理方法相同,低温胁迫的时间为24 h,温度设置为

‑

4 ℃。胁迫完成后将茶苗取出,常温暗处理30 min后用植物效率handy

‑

pea测定茶苗顶部叶片的叶绿素荧光,随后置于25 ℃温室恢复3 d,观察统计其冷害状况并进行分级。其中冷害指数统计分级标准见表15,计算公式如下,结果如表16所示。

[0065]

表16的结果表明,在低温胁迫条件下,经过2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸处理的茶叶光合性能指数pi

abs

均显著上升,冷害指数明显下降。其中以1000 nm的效果最佳,该浓度处理的茶叶pi

abs

提高了313%,冷害指数降低了65%。可见,2

‑

氨基

‑3‑

甲基己酸显著缓解了低温胁迫对茶叶幼苗光合系统造成的伤害,提高了茶叶对低温胁迫的抵抗能力。

[0066]

参考文献:[1]sugiura m, kisumi m, chibata i. β

‑

methylnorleucine, an antimetabolite produced by serratia marcescens[j]. journal of antibiotics 1981, 34(10): 1278

‑

82.[2]sugiura m, kisumi m, chibata i. biosynthetic pathway of beta

‑

methylnorleucine, an antimetabolite produced by serratia marcescens[j]. journal of antibiotics, 1981, 34(10):1283

‑

9.[3]sugiura m, kisumi m, chibata i. β

‑

methylnorleucine, a novel antagonist of isoleucine. agricultural and biological chemistry 1985, 49(6): 1889

‑

1890.

[4]muramatsu r, negishi t, mimoto t, miura a, misawa s, hayashi h. existence of β

‑

methylnorleucine in recombinant hirudin produced by escherichia coli[j]. journal of biotechnology 2002, 93(2):131

‑

142.[5]muramatsu r, misawa s, hayashi h. finding of an isoleucine derivative of a recombinant protein for pharmaceutical use. journal of pharmaceutical and biomedical analysis 2003, 31: 979

‑

987.[6]强胜,张倩,王忠长,朱海亮,陈世国.一种烷基甘氨酸的合成方法.中国发明专利,申请号201810359759.7[7]ocampo to, peralta smg, bacheller n, uiterwaal s, garcia

‑

ruiz h. antiviral rna silencing suppression activity of tomato spotted wilt virus nss protein[j]. genetics & molecular research 2016, 15(2): 10.4238/gmr.15028625.[8]gb/t 23222

‑

2008, 烟草病虫害分级及调查方法[s].[9]wolf g. a rapid staining method for erysiphe graminis f. sp. hordei in and on whole barley leaves with a protein

‑

specific dye[j]. phytopathology 1981, 71(6): 596

‑

598.[10]国家质量技术监督局.农药田间药效试验准则(一) [m].北京:中国标准出版社, 2000, p. 90

‑

93[11]gb/t 8314

‑

2013, 茶游离氨基酸总量的测定[s].[12]王秀萍,张国新等.棉花耐盐性鉴定评价技术规范 (db13/t1339—2010) [s].河北省地方标准, 2010.

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1