一种红锥组培苗根系连续监测育苗装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及林业技术领域,具体涉及一种红锥组培苗根系连续监测育苗装置。

背景技术:

[0002]

红锥是我国华南地区重要的乡土阔叶树种,其生长快、材质优、适应性强、改土效果好等特点,使其成为华南地区重要的乡土阔叶珍优用材林和高效多用途生态公益林主要的造林树种,开发应用前景广阔。红锥优树组培苗前期直根系发达,生长迅速,以往大田土栽培难以对红锥优树组培苗根系发育状况进行精确监测。而现有普通育苗容器难以满足其根系生长发育的影响,且不利于长期连续观测。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型的目的在于提供一种红锥组培苗根系连续监测育苗装置,既能保护该种苗的根系正常生长,又能为了解其苗根系发育状况提供方便、快捷、准确,连续的数据采集。

[0004]

为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:

[0005]

一种红锥组培苗根系连续监测育苗装置,包括育苗器和支撑架,所述支撑架的顶侧设置呈倾斜状,所述支撑架内设有育苗器,所述育苗器的顶侧为敞开式长方体结构。

[0006]

所述育苗器的底面设有0.5cm的小孔。

[0007]

所述育苗器由不反光塑料制作。

[0008]

所述育苗器的底部侧面上设有2个刻度尺,刻度尺以cm为单位,刻度尺及其数字标记均采用红色。

[0009]

所述支撑架由黑色塑料制作。

[0010]

所述支撑架底部设有1.0cm宽的导水槽,所述导水槽与育苗器底面的小孔相对应。

[0011]

本实用新型的有益效果在于:

[0012]

可对红锥组培苗根系的发育状况进行实时观测,观测期可达3-5个月。

[0013]

对该种苗的根系正常生长具有保护作用,又可为了解其苗根系发育状况提供方便、快捷、准确,连续的数据采集。

附图说明

[0014]

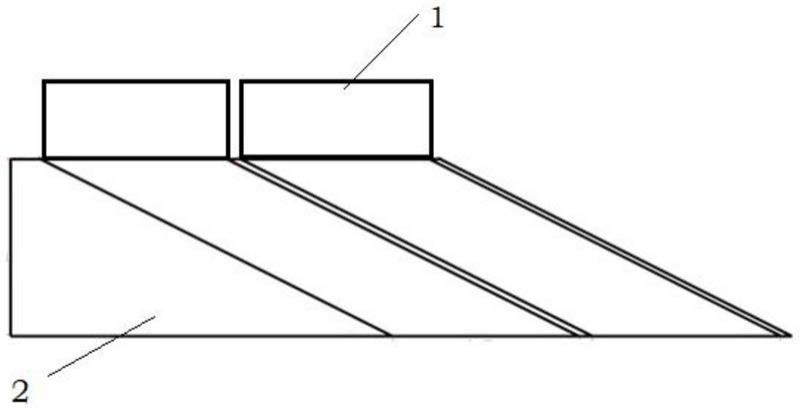

图1为本实用新型的整体结构的示意图;

[0015]

图2为本实用新型的育苗器1的侧视图;

[0016]

图3为本实用新型的支撑架2的侧视图;

[0017]

图4为本实用新型的支撑架2的俯视图。

具体实施方式

[0018]

下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细的描述。

[0019]

如图1、2、3和4所示,一种红锥组培苗根系连续监测育苗装置,包括育苗器1和支撑架2,所述支撑架2的顶侧设置呈倾斜状,所述支撑架2内设有育苗器1,所述育苗器1的顶侧为敞开式长方体结构,所述育苗器1可以从支撑架2内取出拍照观测后再放入到支撑架2内,具有操作简单、方便、观测采集的数据准确,并可进行连续的数据采集等。

[0020]

所述育苗器1的底面设有0.5cm的小孔,用于排水和透气。

[0021]

所述育苗器1由不反光塑料制作,可保证采用照相机拍照测量时不反光。

[0022]

所述育苗器1的底部侧面上设有2个刻度尺,刻度尺以cm为单位,刻度尺及其数字标记均采用红色,以易于读数。

[0023]

所述支撑架2由黑色塑料制作,为红锥组培苗根系发育提供纯黑拟自然环境。

[0024]

所述支撑架2底部设有1.0cm宽的导水槽3,所述导水槽3与育苗器1底面的小孔相对应,用于排水和透气。

[0025]

采用上述红锥组培苗根系连续监测育苗装置,可对红锥组培苗根系发育状况进行长达3-5个月的观测,且无需伤根,为了解红锥组培苗根系发育状况提供方便、快捷、准确,连续的数据采集方式。

[0026]

操作方法:

[0027]

1、刻度:育苗器1设置有自带刻度尺,以红色为标记。

[0028]

2、材质:支撑架2以黑色塑料为材质,以保证红锥组培苗根系发育所需要的黑色环境。育苗器1以透明不反光塑料为材料,以便拍照与读取根系数据和苗高数据。实验时,将育苗器1至于支撑架2内。

[0029]

3、筛土:栽培所用泥炭土采用国产纯黑泥炭土,过40目筛子,去掉里面的杂质,以便根系拍照和读数。

[0030]

4、装盆:泥炭土用清水浸泡,沥水,装入育苗器1,高度与育苗器1持平。泥炭土要尽量压实,以防在内壁产生水汽,影响拍照与读数。

[0031]

5、红锥组培苗准备:取生长健壮,根系发达的红锥优树生根组培苗,用清水清洗掉培养基,勿伤根。

[0032]

6、红锥组培苗种植:取步骤5中的组培苗,将根贴底部壁放置,附上筛好的泥炭土。注意,种植时根系要舒展贴壁放置,切勿卷根。种植后淋水,置于温室中种植。

[0033]

7、红锥组培苗根系发育观察:种植后拍照,记录为第0天,此后每天定时将育苗器1从支撑架2中取出拍照,读数,并记录。时间尽量缩短,以减轻外界光环境对根系生长发育的影响。

[0034]

8、数据采集:用winrhzo软件对照片进行扫描,获取根长,根面积,根平均直径,侧根数等数据。

[0035]

以上通过示例描述,但本实用新型并不限于上述公开的特定形式,应当理解到,本领域的技术人员对本实用新型技术方案的所有变形或者替换,均不脱离本实用新型技术方案的精神和保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1