一种地老虎幼虫诱捕装置的制作方法

[0001]

本实用新型属于害虫捕捉设备技术领域,具体是一种地老虎幼虫诱捕装置。

背景技术:

[0002]

地老虎幼虫、蝼蛄咬食作物根茎部、根系,作物由此枯萎死亡,常造成农田缺苗断垄,严重影响农作物产量。现有防治方法存在诱杀有效期短,对人畜天敌有危害,造成土壤、作物农药残留,诱杀半径小,饵料更换不方便,效率低,人工投入多,诱捕害虫单一,中毒死亡的地老虎幼虫、蝼蛄对人畜天敌有二次中毒危险,遇雨失效等问题。

[0003]

现有技术一,王华山在2001年,公开了一种土法诱杀地老虎。将鲜草(灰菜、旋花草、苜蓿、菠菜等)切碎,加入豆粕,拌杀虫剂(辛硫磷、氯氰菊酯等)成为毒饵,傍晚撒在地老虎危害严重的地块,地老虎取食毒饵后中毒而亡。

[0004]

上述技术会造成以下问题。

[0005]

1、对人畜天敌有危害。在拌杀虫剂、撒毒饵的过程中,人易接触杀虫剂,经皮或者呼吸系统中毒。天敌、禽畜等误食毒饵也会中毒,甚至死亡。

[0006]

2、遭雨淋失效;

[0007]

3、诱杀时间短;

[0008]

4、对土壤、作物有农药残留;

[0009]

5、中毒死亡的地老虎幼虫、蝼蛄对禽畜、天敌有二次中毒危险。

[0010]

现有技术二,朱香镇在中国植物保护学会2016年学术年会论文集,公开了4种不同类型诱饵载体对地老虎的诱杀效果。通过毒饵诱杀蝼蛄。豆粕拌辛硫磷等杀虫剂制成毒饵,春耕时翻入田间。

[0011]

上述技术会造成以下问题。

[0012]

1、只能诱杀蝼蛄,对老虎幼虫诱杀效果差;

[0013]

2、对土壤、作物有农药残留;

[0014]

3、中毒死亡的蝼蛄对禽畜天敌有二次中毒危险;

[0015]

4、对人畜天敌有危害。在拌杀虫剂、撒毒饵的过程中,人易接触杀虫剂,经皮或者呼吸系统中毒。天敌、禽畜等误食毒饵也会中毒,甚至死亡。

[0016]

现有技术三,沈集增在昆虫知识中介绍一种诱杀蝼蛄和地老虎的好办法。用新鲜油茶籽,炒香打碎作锈饵,装在竹筒里每个竹筒装(1 一3 两),要注意随炒随用,以免香气失散;竹筒要留一个节作底,口径4寸左右,高8寸。装好香料的竹筒埋放在苗木空隙或苗床周围,筒口要埋到和畦面一样平, 蝼蛄和地老虎嗅到香气就去取食,才易掉进筒内;筒要埋得直,害虫掉进去才爬不出来; 每亩大约放20个竹筒,有条件的地区可多放些,竹筒埋放愈多,效果愈大; 蝼蛄和地老虎都是昼伏夜出,最好要在傍晚施放; 雨天容易冲失香气,锈杀效果差,不宜进行。

[0017]

上述技术会造成以下问题。

[0018]

1、诱杀半径小,效率低;

[0019]

2、更换饵料不方便;

[0020]

3、容易遭雨淋;

[0021]

4、人工投入多。

技术实现要素:

[0022]

本实用新型为了解决上述问题,提供一种地老虎幼虫诱捕装置。

[0023]

本实用新型采取以下技术方案:一种地老虎幼虫诱捕装置,包括圆柱形的土坑,土坑周围设置有一圈环形的土埂,土坑内设置有集虫瓶,集虫瓶内注有水,集虫瓶内设置有诱饵框,所述的诱饵框整体呈蘑菇形状,诱饵框内设置有鲜草以及装有豆粕的尼龙网袋。

[0024]

进一步的,诱饵框包括上蓝、中柱和根柱,上蓝和根柱分别固定在中柱的上下两端,上蓝的直径大于集虫瓶的直径,根柱的直径小于集虫瓶的直径,且上蓝底部高于土埂。

[0025]

进一步的,上蓝和中柱包括由铁丝做的骨架,骨架上设置有做为筐壁的铁丝网,铁丝网底部距中柱底部2厘米处封口。

[0026]

进一步的,根柱包括上圆环和下圆环,上圆环和下圆环内焊接两根十字交叉的铁丝i,上圆环和下圆环之间通过四根铁丝ii连接。

[0027]

进一步的,集虫瓶侧壁设置有泄水孔,集虫瓶内水的顶部高度低于泄水孔。

[0028]

进一步的,泄水孔的距离集虫瓶底部6厘米。

[0029]

进一步的,土埂内侧呈漏斗状,土埂内侧坡面的斜度为60

°

,土埂外侧坡面的斜度为30

°

。

[0030]

使用方法。把集虫瓶放入土坑,炒香的豆粕装入尼龙网袋,每袋25克左右,每个诱捕装置10袋与切碎的鲜草(灰菜、菠菜等)混合成为饵料,放入诱饵筐,装满,将诱饵筐插到集虫瓶内。向集虫瓶内注水,至泄水孔;地老虎幼虫、蝼蛄闻到鲜草、豆粕味就会向诱捕装置聚集,爬上土埂,进入集虫瓶内取食,掉入水中,淹死。每日观察,把集虫装置内的虫子取出,集中处理,或做禽畜饲料,或深埋土中做肥。当鲜草萎蔫时,将诱饵筐取出,把里面的饵料全部倒出。捡出尼龙网袋,再与鲜草混合装入诱饵筐,插入集虫瓶,继续诱集地老虎幼虫、蝼蛄。注意天气预报,下雨前,在上蓝上蒙一层塑料膜,用绳子或者橡皮筋与诱饵筐上蓝固定,防止雨水落到饵料上、进入集虫瓶。雨后揭去塑料膜。诱虫结束后,将饵料倒在田间做肥料,集虫瓶、诱饵筐、尼龙网袋洗净晾干,贮存在阴凉干燥处,可重复使用,土坑填平。

[0031]

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

[0032]

1)诱捕半径大,效率高。

[0033]

现有技术三,饵料只能放入竹筒底部,饵料上平面距竹筒上沿不能少于10厘米,否则掉入竹筒内的蝼蛄等会爬出竹筒逃跑,投入量只有1-3两。诱饵只有豆粕,没有鲜草。饵料投入量少、饵料单一且位于竹筒底部,使气味辐射半径小、引诱气味单一,导致诱捕半径小,诱捕效率低。

[0034]

用本方案饵料筐容积=上蓝容积+中柱容积=10

×

10

×

5

×

3.14+3

×

3

×

20

×

3.14=1570.2+565=2135(立方厘米),实际上可以在上蓝上面加高成半球状,容积比这个数字还要大,按照现有技术三方法的诱饵体积=4.5

×

4.5

×

10

×

3.14=635.9(立方厘米),本方案饵料筐容积是技术三方法诱饵体积的3.4倍多,实际使用时豆粕投入量是技术三的1.7倍(250克/150克),由此可见,本方案仅豆粕饵料比方案三投入多,利于增加气味辐射半径。本方案

增加了鲜草投入1075(2135-1.7

×

635.9=1075)立方厘米多,投入饵料种类比方案三多,利于提高引诱效率。饵料三分之一位于集虫瓶上部,三分之二高出地面10厘米,利于饵料气味扩散,增加气味辐射半径,同样可以提高引诱效率。

[0035]

实际使用中,使用本方案,集虫瓶亩用量由方案三的20个,减少到10个,但诱捕效率是方案三1.5倍左右。实践证明,使用本方案可以增加诱捕半径,提高诱捕效率。

[0036]

2)饵料无毒,对人畜、天敌、环境没有毒副作用。

[0037]

现有技术一、技术二,鲜草、豆粕都拌有杀虫剂,地老虎幼虫只取食很少,大部分遗留在农田,造成土壤、作物农药残留,禽畜误食易中毒。禽畜、天敌误食中毒死亡的地老虎幼虫、蝼蛄,可造成二次中毒。

[0038]

用本方案,饵料纯天然,无毒,废弃饵料腐熟后是优质的有机肥,可改良土壤,增加肥力,提高作物产量。诱捕到的地老虎幼虫、蝼蛄可以作为禽畜饲料。

[0039]

3)现有技术一,遇下雨,饵料上的农药被雨水冲刷,杀虫效果显著下降;现有技术三,遇下雨,容易冲失香气,诱杀效果差。

[0040]

用本方案,预报有雨时,在诱饵筐上蓝蒙一层塑料膜,用绳子或者橡皮筋与上蓝固定,可防止雨水落到饵料上、进入集虫瓶,漏斗上沿的土埂,可以有效阻挡田间雨水流入集虫瓶内;即使因为集虫瓶内掉入虫子或者流入雨水,多余的水会从泄水孔流出,水位不会高于泄水孔,由于饵料最低处高于泄水孔1厘米,所以饵料不会被水浸湿而失效,防雨效果要明显好于现有技术一、现有技术三。

[0041]

4)可同时诱捕地老虎幼虫、蝼蛄。

[0042]

现有技术一只能诱杀老虎幼虫,对蝼蛄诱杀作用差。现有技术二只能诱杀蝼蛄,对老虎幼虫诱杀效果差。

[0043]

本方案,诱饵筐内同时放置了鲜草和豆粕两种饵料,对地老虎幼虫、蝼蛄都有引诱作用,可同时诱捕地老虎幼虫、蝼蛄。

[0044]

5)饵料更换方便。

[0045]

现有技术三更换饵料时,需用铁铲将竹筒挖出,把失效的饵料

[0046]

倒出,再将竹筒放入土坑,重新装入新鲜饵料;或者用勺子等将失效的饵料舀出,重新装入新鲜饵料。

[0047]

用本方案,集虫瓶不动,只是将饵料筐拔出、翻转,即可将失效的饵料清除,装入新鲜饵料,重新插入到集虫瓶即可,每个诱捕装置更换饵料的时间比现有技术三减少时间2-3分钟,操作方便。

[0048]

6)诱捕时间可以延长。

[0049]

现有技术一,鲜草撒在地面上,1-2天就萎蔫干枯,失去引诱害虫作用,如果遇雨,豆粕也会失去引诱害虫作用,但萎蔫干枯的鲜草、雨淋的豆粕,很难收回更换。

[0050]

用本方案,鲜草可以更换,延长了诱捕时间;本方案具有防雨功能,豆粕可以长期使用,同样可以延长诱捕时间。

[0051]

7)减少了人工投入。

[0052]

现有技术三每亩需要携带诱捕装置20个,每亩需要挖土坑的数量也是20个,遇雨需带回饵料,亩用工大约0.5个。

[0053]

用本方案亩使用诱捕装置的数量减少到10个,挖土坑的数量也减少到10个,饵料

更换方便省时,亩用工大约0.3个。

附图说明

[0054]

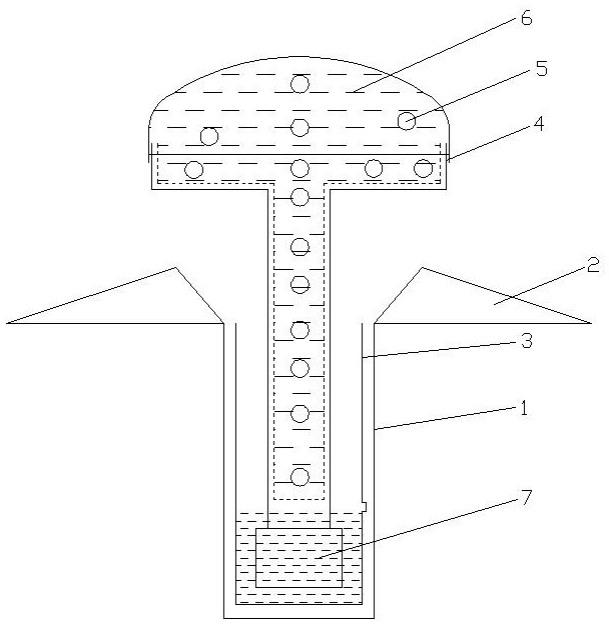

图1为本实用新型结构示意图;

[0055]

图2为集虫瓶结构示意图;

[0056]

图3为诱饵筐结构示意图;

[0057]

图4为上圆环示意图;

[0058]

图5为下圆环示意图;

[0059]

图中1-土坑,2-土埂,3-集虫瓶,4-诱饵框,5-尼龙网袋,6-鲜草,7-水,8-橡皮筋,9-塑料膜,3.1-泄水孔,4.1-上蓝,4.2-中柱,4.3-根柱,4.4-骨架,4.5-铁丝网,4.3.1-上圆环,4.3.2-下圆环,4.3.3-铁丝i,4.3.4-铁丝ii,4.3.5-焊点。

具体实施方式

[0060]

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0061]

如图1所示,一种地老虎幼虫诱捕装置,包括圆柱形的土坑1,土坑1周围设置有一圈环形的土埂2,土坑1内设置有集虫瓶3,集虫瓶3内注有水7,集虫瓶3内设置有诱饵框4,诱饵框4整体呈蘑菇形状,诱饵框4内设置有鲜草6以及装有豆粕的尼龙网袋5。土坑1制作。在地老虎、蝼蛄危害严重的地块,按照10个/666.7m

2

密度用圆柱形取土器挖圆柱形土坑,内径9厘米,深17厘米。土埂2制作。土坑制作时,取出的土放在土坑周围做成环形土埂,土埂内面用取土器压成60度左右的斜面,呈漏斗状,外面用铁铲拍成30度左右的斜坡。

[0062]

如图2所示,集虫瓶3侧壁设置有泄水孔3.1,集虫瓶3内水7的顶部高度低于泄水孔3.1。集虫瓶3制作。将饮料瓶上部锥形部分用剪刀剪去,留下部园柱体部分做成集虫瓶,直径9厘米,高17厘米,距底部6厘米处用锥子扎2-3个小孔作为泄水孔3.1。

[0063]

如图3所示,诱饵框4包括上蓝4.1、中柱4.2和根柱4.3,上蓝4.1和根柱4.3分别固定在中柱4.2的上下两端,上蓝4.1的直径大于集虫瓶3的直径,根柱4.3的直径小于集虫瓶3的直径,且上蓝4.1底部高于土埂2。

[0064]

诱饵筐4制作。诱饵筐整体呈蘑菇形状,由上蓝4.1、中柱4.2、根柱4.3三部分构成。上蓝、中柱由8号铁丝做骨架4.4,5目铁丝网4.5做筐壁。中柱4.2在距中柱底部2厘米处由5目铁丝网4.5封口,中柱4.2直径6厘米,高17厘米;上蓝4.1直径20厘米,高5厘米;根柱4.3由8号铁丝4.4做成,上下是两个直径8.9厘米的上圆环4.3.1和下圆环4.3.2,圆环内焊接两根十字交叉的8号铁丝4.3.3,两个圆环用4根长5厘米的8号铁丝4.3.4焊连。中柱底部与根柱上圆环内的两根十字交叉的8号铁丝焊接,形成焊点4.3.5。

[0065]

使用方法。把集虫瓶3放入土坑1,炒香的豆粕装入尼龙网袋5,每袋25克左右,每个诱捕装置10袋与切碎的鲜草(灰菜、菠菜等)6混合成为饵料,放入诱饵筐4,装满,将诱饵筐4插到集虫瓶3内。向集虫瓶3内注水7,至泄水孔3.1;地老虎幼虫、蝼蛄闻到鲜草、豆粕味就会向诱捕装置聚集,爬上土埂2,进入集虫瓶3内取食,掉入水7中,淹死。每日观察,把集虫装置

内的虫子取出,集中处理,或做禽畜饲料,或深埋土中做肥。当鲜草6萎蔫时,将诱饵筐4取出,把里面的饵料全部倒出。捡出龙网袋5,再与鲜草6混合装入诱饵筐4,插入集虫瓶3,继续诱集地老虎幼虫、蝼蛄。注意天气预报,下雨前,在上蓝4.1上蒙一层塑料膜9,用绳子或者橡皮筋8与诱饵筐上蓝4.1固定,防止雨水落到饵料上、进入集虫瓶3。雨后揭去塑料膜9。诱虫结束后,将饵料倒在田间做肥料,集虫瓶3、诱饵筐4、尼龙网袋5洗净晾干,贮存在阴凉干燥处,可重复使用,土坑填平。

[0066]

本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1