一种小蠹虫诱捕装置的制作方法

1.本实用新型涉及捕捉或杀灭昆虫的固定式装置技术领域,具体地,涉及一种小蠹虫诱捕装置。

背景技术:

2.小蠹虫是属于鞘翅目、小蠹科的昆虫,我国已知的有500多种,世界范围内,大概有6000多种,其中为害树木的小蠹虫有两种类型。一种类型称为树皮小蠹虫,它们直接蛀食树木韧皮部与边材淀粉纤维。另种类型称为蛀干小蠹虫,它们不直接取食植物机体,而是在树木体中构筑坑道,并将真菌孢子带入,长出来的菌丝和再生孢子,就成了它们的食物。小蠹虫一般体长3.7mm左右,体背黑色,头部小缩于前胸背板下,触角短小,末节膨大,前胸背板与翅鞘具刻点,翅鞘有条状的刻点条纹具稀疏的长毛,各脚褐色,腹面黑褐色。

3.小蠹虫常采用化学防治和生物防治,化学防治通常选择甲胺基阿维菌素苯甲酸盐、氧化乐果、敌敌畏、吡虫啉和呋虫胺等喷施的方法,将多种药剂混合以加强防治效果,有时还需将树皮刨开喷施或对受害木进行伐除后刨皮喷药,受限于小蠹虫发生区域的气候和地理因素的限制,药剂喷施存在诸多弊端,不仅耗费大量的人力和物力,而且会对环境造成污染,同时环境也会对防治产生巨大影响等;生物防治常采用白僵菌喷施,但由于小蠹虫的整个生活史大部分时间都在树皮下度过,菌液的喷洒难接触到虫体本身,加上我国气候复杂多变,喷施的白僵菌常被雨水冲刷而无法发挥作用。

4.由于化学防治和生物防治存在种种缺陷,目前市面上有采用诱捕剂加装置的防治方法,如中国发明公布号为cn106035274a,申请日为2016年05月18日,发明名称为:一种热带地区防控小蠹虫的诱捕方法。公开了一种诱捕器,包括顶盖,顶盖上设置有上卡箍,内置防滑橡胶圈,一端连接诱捕器,另一端连接树干,在树干上也设置卡箍;顶盖下部设置由两块挡板拼装组合而成,在挡板上连接诱芯挡板下部插入到诱虫桶内,其上部设置下卡箍,另一端连接到树木;下部诱虫桶由螺纹连接到集虫器,集虫器内部设置双面胶,防止诱捕到的小蠹虫逃逸,集虫器下部设置纱网,让雨水可以透过。该方案诱捕器结构简单,制造简便,容量大,减少了化学农药使用,但该方案只采用贴纸防止小蠹虫逃逸,效果不理想,另外,在雨水的冲刷下,诱捕剂被稀释,使得补虫效果大打折扣。

5.现有诱捕器大都如上所述,集虫杯过滤筛孔少,否则,诱捕器会存在防风和防雨能力差,集虫杯滤水量小且排水不平衡的问题。因此亟待提出一种利用小蠹虫对诱捕剂反应灵敏的不易逃逸、防水性好且高效的小蠹虫捕获装置。

技术实现要素:

6.1、要解决的问题

7.针对现有技术诱捕装置中诱捕孔易进水,诱捕装置存在防风和防雨能力差,诱捕剂易沾水失效,且诱捕的昆虫易逃脱的技术问题。本申请的一种小蠹虫诱捕装置通过将小蠹虫进入的诱捕孔设置成具有水平倾角的方式,使得小蠹虫不易逃逸,防水性好且诱捕剂

不易沾水失效。

8.2、技术方案

9.为解决上述问题,本实用新型提供的技术方案为:

10.一种小蠹虫诱捕装置,包括瓶本体,所述瓶本体上设有诱捕孔,所述诱捕孔的内端口位置高于外端口的位置,即从内到外由上向下倾斜,诱捕孔的倾斜方向与水平面之间呈锐角。

11.进一步地,所述锐角为5~10

°

。

12.进一步地,所述诱捕孔为漏斗状,所述诱捕孔外壁口径大于内壁口径。

13.进一步地,所述诱捕孔外壁口径为4.0~5.0mm,所述诱捕孔内壁口径为3.0~4.0mm。

14.进一步地,所述瓶本体内壁上设有覆盖在诱捕孔上的盖片,所述盖片活动在所述诱捕孔上部。所述盖片优选为塑料等不易生锈材质。

15.进一步地,所述盖片上设有通孔。

16.进一步地,所述盖片的尺寸为诱捕孔尺寸的1/2~1倍。

17.进一步地,所述瓶本体包括引诱剂瓶,诱捕瓶和集虫瓶;所述诱捕瓶上部连通引诱剂瓶,所述诱捕瓶下部连通集虫瓶。

18.进一步地,所述诱捕瓶和引诱剂瓶之间隔有栅格网。

19.进一步地,所述诱捕瓶的两端设有外螺纹;所述引诱剂瓶和集虫瓶与诱捕瓶螺纹配合。

20.3、有益效果

21.相比于现有技术,本发明的有益效果为:

22.(1)本实用新型的一种小蠹虫诱捕装置,装置主体瓶本体上设有诱捕孔,所述诱捕孔从内到外由上向下倾斜,诱捕孔的倾斜方向与水平面之间呈锐角。诱捕装置通常挂在树枝上或通过其他方式固定在树干上,使用周期一般长达几周至数月,因而不可避免的遭受风雨的侵扰,本方案具有与水平面之间呈锐角诱捕孔,使得在大风的场景下,故雨水不易随风侵入瓶体,落在装置上的雨水也由于锐角,即向下的倒角的存在,也不会流入装置内部,因而也就不会造成装置内的诱捕剂沾水失效,装置本身也不会由于雨水侵入变重而易掉落在地上。因风向一般不会自下而上,锐角的存在使得装置不易产生穿过瓶体内部的气流,装置不易剧烈晃动而从树体上掉下,提高了使用的稳定性。

23.(2)本实用新型的一种小蠹虫诱捕装置,诱捕孔为漏斗状,诱捕孔外壁口径大于内壁口径,使得害虫易进难出。由于小蠹虫一般体长3.7mm左右,诱捕孔外壁口径为4.0~5.0mm,所述诱捕孔内壁口径为3.0~4.0mm,该尺寸提高了针对性,避免了误诱捕树林中的其他有益昆虫,环境友好且保护了生物多样性。

24.(3)本实用新型的一种小蠹虫诱捕装置,瓶本体内壁上设有覆盖在诱捕孔上的盖片,所述盖片活动铰接在所述诱捕孔上部,活动连接的盖片像一道单开门,小蠹虫易推门而入,而不可能推门而出,将小蠹虫逃逸的可能性降低至零盖片上设有通孔,或盖片的尺寸为诱捕孔尺寸的1/2~1倍,这样既防止了小蠹虫逃脱,也使得诱捕剂的化学信息物质不至于无法散发出装置,保证了装置的有效性。盖片优选塑料材质,不易生锈且重量轻,小蠹虫易推开。

25.(4)本实用新型的一种小蠹虫诱捕装置,瓶本体包括引诱剂瓶,诱捕瓶和集虫瓶,诱捕瓶的两端设有外螺纹;所述引诱剂瓶和集虫瓶设有与所述外螺纹配合的内螺纹,便于拆卸,使得更换引诱剂及清理虫体方便快捷。诱捕瓶和引诱剂瓶之间隔有栅格网,引诱剂放在栅格网上,相较于现有技术中将引诱剂置于底部,悬空的引诱剂进一步降低了雨水和湿气的侵染,诱捕到的小蠹虫也不会掉落在引诱剂上,保证了引诱剂的使用效果。

附图说明

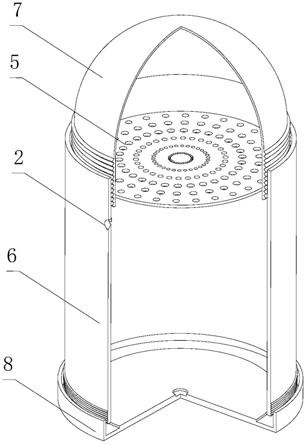

26.图1为实施例1技术方案的第一视角剖视示意图;

27.图2为实施例1技术方案的第二视角剖视示意图;

28.图3为实施例1技术方案的第三视角剖视示意图;

29.图4为图3中a部位第一种实施方式局部放大图;

30.图5为图3中a部位第二种实施方式局部放大图。

31.图中:

32.1、瓶本体;2、诱捕孔;3、盖片;4、通孔;5、栅格网;6、诱捕瓶;7引诱剂瓶;8、集虫瓶。

具体实施方式

33.下面结合具体实施例对本发明进一步进行描述。

34.下面对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

35.实施例1

36.本实施例的一种小蠹虫诱捕装置,如图1

‑

4所示,包括瓶本体1,所述瓶本体1上设有诱捕孔2,所述诱捕孔2由上向下倾斜,诱捕孔2的倾斜方向与水平面之间呈锐角,所述锐角为5

°

。诱捕装置通常挂在树枝上或通过其他方式固定在树干上,使用周期一般长达几周至数月,因而不可避免的遭受风雨的侵扰,本方案具有与水平面之间呈锐角诱捕孔,使得在大风的场景下,雨水不易随风侵入瓶体,落在装置上的雨水也由于锐角,即向下的倒角存在,难以流入装置内部,因而也就不会造成装置内的诱捕剂沾水失效,装置本身也不会由于雨水侵入变重而易掉落在地上。因风向一般不会自下而上,锐角的存在使得装置内部不会有穿堂风,装置不易剧烈晃动而从树体上掉下,提高了使用的稳定性。

37.所述诱捕孔2为漏斗状,所述诱捕孔2外壁口径大于内壁口径,使得害虫易进难出。由于小蠹虫一般体长3.7mm左右,所述诱捕孔2外壁口径为4.0~5.0mm,所述诱捕孔2内壁口径为3.0~4.0mm,该尺寸提高了针对性,避免了误诱捕树林中的其他有益昆虫,环境友好且保护了生物多样性。

38.所述瓶本体1内壁上设有覆盖在诱捕孔2上的盖片3,所述盖片3活动铰接在所述诱捕孔2上部活动连接的盖片3像一道单开门,小蠹虫易推门而入,而不可能推门而出,将小蠹虫逃逸的可能性降低至零。所述盖片3上设有通孔4,盖片3的尺寸为诱捕孔2尺寸的1倍,这样既防止了小蠹虫逃脱,也使得诱捕剂的化学信息物质不至于无法散发出装置,保证了装置的有效性。

39.所述瓶本体1包括引诱剂瓶7,诱捕瓶6和集虫瓶8,瓶本体1总长为20cm左右;所述诱捕瓶6上部连通引诱剂瓶7,所述诱捕瓶6下部连通集虫瓶8,所述诱捕瓶6的两端设有外螺纹;所述引诱剂瓶7和集虫瓶8设有与所述外螺纹配合的内螺纹,便于拆卸,使得更换引诱剂及清理虫体方便快捷,集虫瓶8中放置粘板,当虫体较多时,只需打开集虫瓶8将粘板更换即可,便于清洁。

40.所述诱捕瓶6和引诱剂瓶7之间隔有栅格网5,引诱剂放在栅格网5上,相较于现有技术中将引诱剂置于底部,悬空的引诱剂进一步降低了雨水和湿气的侵染,诱捕到的小蠹虫也不会掉落在引诱剂上,保证了引诱剂的使用效果。

41.实施例2

42.本实施例的一种小蠹虫诱捕装置,如图1

‑

3和5所示,与实施例1基本相同,不同的是所述锐角为10

°

,所述盖片3的尺寸为诱捕孔2尺寸的1/2倍。本方案提供了另一种可行的方案,无需在诱捕孔2上开孔,也可达到小蠹虫只能进不能出的技术效果,同时未影响诱捕剂化学信息的挥发。且在盖片2的工艺上更加节约材料,工艺要求更低。本实施中集虫瓶8的底部还设有多个细微小孔,便于透气,减少了湿气的影响。引诱剂瓶7长度为5cm,集虫瓶8长度为3cm,诱捕瓶6长度为12cm,直径5cm。使用时,将小蠹虫诱捕装置绑缚在离地1~1.5m的树干上,可根据小蠹虫种类确定高度。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1