一种含氯化血红素、S-诱抗素的杀菌组合物的制作方法

一种含氯化血红素、s-诱抗素的杀菌组合物

技术领域

1.本发明涉及一种农用杀菌剂,这种农用杀菌剂主要有效成分包括氯化血红素、s-诱抗素。

技术背景

2.氯化血红素是天然血红素的体外纯化形式,一般都是从动物血液中分离,提纯出来的。血红素铁是纯天然的生物补铁剂,具有生物利用度高、无体内铁蓄积中毒及胃肠刺激等不良反应等优点。专家试验证实,血红素铁在小肠内的吸收率高达25%~30%(非血红素铁约为3%~8%),无任何副反应,且不受膳食及其它因素影响,是理想的补铁剂。因其可被开发为保健食品、饮料而越来越受到人们的青睐。同时血红素还是抗贫血和抗肿瘤药物的重要原材料,美国fda已于1983年7月正式批准雅培公司的氯化血红素作为药品使用。

3.诱抗素是植物的"生长平衡因子",s-诱抗素是平衡植物内源激素和有关生长活性物质代谢的关键因子。具有促进植物平衡吸收水、肥和协调体内代谢的能力。可有效调控植物的根/冠和营养生长与生殖生长,对提高农作物的品质、产量具有重要作用。植物的"抗逆诱导因子",s-诱抗素是启动植物体内抗逆基因表达的"第一信使",可有效激活植物体内抗逆免疫系统。具有培源固本,增强植物综合抗性(抗旱、抗热、抗寒、抗病虫、抗盐碱等)的能力。对农业生产上抗旱节水、减灾保产和生态环境的恢复具有重要作用。s-诱抗素是所有绿色植物均含有的纯天然产物,本品是通过微生物发酵获得的高纯度、高生长活性;对人畜无毒害、无刺激性。是一种新型高效、天然绿色植物生长活性物质。

4.诱导抗病性又称为获得抗病性,是指植物经病原物接种,或经生物因子、化学物质、物理因子处理后所激发的,针对病原物再次侵染的抗病性。早在20世纪30~40年代,人们就已经了解植物有诱导抗病现象,当时用晚疫病菌不亲和性(弱毒性)菌株接种马铃薯,间隔一定时间后,再接种亲和性(强毒性)菌株,则发病轻微。这表明第一次接种(诱导接种),诱导了针对第二次接种(挑战接种)的抗病性。直至最近30年来,才对诱导抗病性进行了深入和系统的研究。

5.但是,“诱导抗病性”或“获得抗病性”这些术语的含义并非完全明确,容易被误解为抗病性本不存在,只是在诱导接种后所产生或获得的,以至于有人比附为动物的免疫现象。实际上生物因子或非生物因子的诱导只是激活了植物的防卫潜能,利用的仍然是植物既存的主动抗病机制。不论是否进行挑战接种,抗病性的潜能始终存在。挑战接种时,病原菌侵染激活了植物的防卫潜能,导致抗病事件的表达,诱导抗病性只不过是挑战接种所增强了的防卫能力。诱导抗病性也有许多类型,当前研究最多的是系统获得抗病性(sar)和诱导系统抗病性(isr)。前者是指由过敏性局部侵染所诱导的系统抗病性,后者是指由植物根围生防菌所诱导的系统抗病性。

6.诱导抗病性的表型与定量抗病性相似,表现广谱的定量抗病性状,其诱导和表达都没有病原菌专化性。诱导表达后,持效期短的为1周左右,长的可达几个月,甚至整个生育期。

7.诱导抗病性的研究解决了一个人们长期憧憬和争议的问题,这就是所谓“化学免疫”和“栽培免疫”问题。人类早就希望能发明一种“植物疫苗”,接种植物后使之长期免疫,人们也希望利用简单的栽培措施培育植物抗病性,达到与使用抗病品种同样的防病效果。近年已有多种化学诱抗剂上市,著名的有(苯并噻二唑,bth)、康壮素(messenger)、5%寡聚半乳糖醛酸、2%氨基寡糖素等。这些诱抗剂可以像化学杀菌剂一样方便地使用,但没有杀菌剂的副作用。

8.在实际调查研究中,我们发现,将氯化血红素、s-诱抗素进行复配,对作物具有非常明显的诱导抗病性作用,并且在使用过程中,用量非常低,对环境的负面影响很小。

技术实现要素:

9.本发明的目的在于提供一种新的用于植物的诱导抗病性组合物,该组合物的化学成分包括氯化血红素、s-诱抗素,其质量比为1:10-10:1。

10.该组化合物可以加工成微乳剂等多种农药常见剂型。

11.本发明的技术方案是:

12.1、室内盆栽检测该药剂单剂及不同比例的混剂对各种病害均具有一定的诱导抗病性;

13.2、将质量比为1:10-10:1的氯化血红素、s-诱抗素以含量为5%加工成上述剂型室内活性测定试验一

14.选取黄瓜白粉病进行室内盆栽对比试验

15.试验方法:选取移栽后7天长势一致的黄瓜幼苗,分成10个不同的区,每个区重复4次,按照表1处理分别稀释药剂,然后喷雾植株。24h后,将制备好的黄瓜白粉病菌孢子悬浮液喷雾以上各个处理,喷雾接种量一致,然后转移到相同栽培管理条件下管理,7天后调查发病情况。

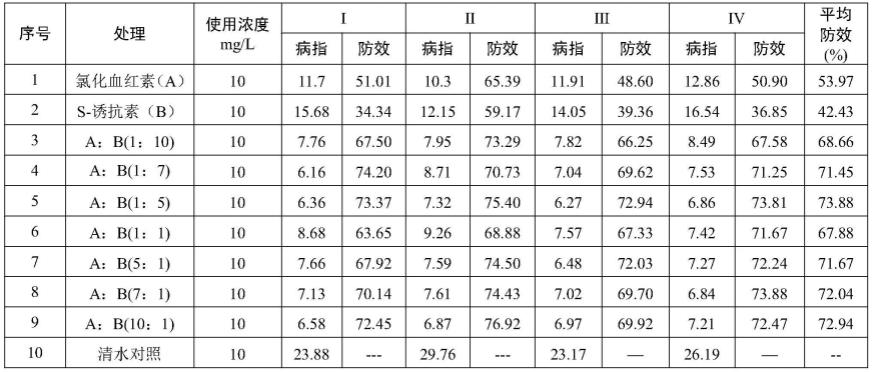

16.表1氯化血红素、s-诱抗素室内对黄瓜白粉病诱导抗病性试验数据

[0017][0018]

根据室内盆栽试验表明,氯化血红素、s-诱抗素按照一定比例混合使用,对黄瓜白粉病具有较好的诱导抗病性,在相同使用剂量条件下,氯化血红素、s-诱抗素按照1:10-10:1的比例喷雾黄瓜植株,混剂处理区黄瓜白粉病的病指明显低于氯化血红素、s-诱抗素单剂处理,通过平均防效计算比较,氯化血红素、s-诱抗素的混剂防效均显著高于单剂处理,说明氯化血红素和s-诱抗素混合使用对白粉病的诱导抗病性明显好于单剂,二者存在协同增

效作用。

[0019]

为了方便田间进一步验证氯化血红素、s-诱抗素对黄瓜白粉病的田间实际防治效果,特选取悬浮剂作为加工剂型,对氯化血红素、s-诱抗素剂型制剂加工,加工成5%氯化血红素

·

s-诱抗素微乳剂,其中氯化血红素、s-诱抗素在混合物的比例为1:5。

[0020]

其具体配方如下:

[0021]

5%氯化血红素

·

s-诱抗素(1:4)微乳

[0022]

称取1%氯化血红素、4%s-诱抗素、2%农乳602、2%农乳500#、2%pva,40%甲醇,加去离子水补至100%。将上述原料混合后,成分搅拌均匀即可得到5%氯化血红素

·

s-诱抗素微乳剂。

具体实施例

[0023]

田间试验一

[0024]

5%氯化血红素

·

s-诱抗素(1:4)微乳剂混配组合物防治黄瓜白粉病的田间药效试验

[0025]

供试药剂及施药剂量:

[0026]

(1)5%氯化血红素

·

s-诱抗素悬浮剂(1:4),亩用制剂10克

[0027]

对照药剂及施药剂量:

[0028]

(2)0.3%氯化血红素wp,亩用制剂30克

[0029]

(3)5%s-诱抗素me,亩用制剂10克

[0030]

施药时间及施药方法:按照亩用量于黄瓜白粉病发病前喷雾处理,15天后观察并计算防治率。

[0031]

表2防治黄瓜白粉病的田间药效试验结果

[0032]

序号处理药剂使用量g/亩防治效果(%)15%氯化血红素

·

s-诱抗素悬浮剂(1:4)1068.5620.3%氯化血红素wp3053.2435%s-诱抗素me1035.86

[0033]

试验结果:见表2,从试验结果可以看出:施药后15天,本发明的氯化血红素与s-诱抗素混配组合物对黄瓜白粉病防效达68.56%,明显好于对照的单剂;试验过程中各药剂均未见药害产生,对作物安全。说明本发明的氯化血红素与s-诱抗素混配组合物优于单剂,提高实际防治效果,减少用药量,降低成本,降低药剂对环境的不利影响,延缓病害抗药性的产生,对农业综合治理有着重要的意义。

[0034]

田间试验二

[0035]

5%氯化血红素

·

s-诱抗素(1:4)微乳剂混配组合物防治黄瓜白粉病的田间药效试验

[0036]

供试药剂及施药剂量:

[0037]

(1)5%氯化血红素

·

s-诱抗素悬浮剂(1:4),稀释1000倍

[0038]

对照药剂及施药剂量:

[0039]

(2)0.3%氯化血红素wp,稀释300倍

[0040]

(3)5%s-诱抗素me,稀释1000倍

[0041]

施药时间及施药方法:按照亩用量于黄瓜白粉病发病前喷雾处理,15天后观察并计算防治率。

[0042]

表3防治黄瓜白粉病的田间药效试验结果

[0043]

序号处理药剂稀释倍数防治效果(%)15%氯化血红素

·

s-诱抗素悬浮剂(1:4)100070.1520.3%氯化血红素wp30056.2635%s-诱抗素me100040.05

[0044]

试验结果:见表3,从试验结果可以看出:施药后15天,本发明的氯化血红素与s-诱抗素混配组合物对黄瓜白粉病防效达70.15%,明显好于对照的单剂;试验过程中各药剂均未见药害产生,对作物安全。说明本发明的氯化血红素与s-诱抗素混配组合物对黄瓜白粉病的诱导抗病性较强,且优于单剂,该组合对农业综合治理有着重要的意义。

[0045]

通过上述田间试验,发现试验过程中各药剂均未见药害产生,对作物安全。本发明的氯化血红素与s-诱抗素混配组合物对黄瓜白粉病的诱导抗病性明显优于单剂,能够提高实际防治效果,减少用药量,降低成本,降低药剂对环境的不利影响,延缓病害抗药性的产生,对农业综合治理有着重要的意义。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1