一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法

1.本发明涉及生态治理技术领域,尤其涉及一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法。

背景技术:

2.随着经济社会的发展,对自然环境的改造能力不断增强,在改造环境的同时,也在影响生态系统的稳定性。水库建设具有灌溉,防洪抗旱,航运,发电,养殖等多重经济效益,但水库的建设也给原本的生态系统带来不可估量的损失。如水位的提高,造成生物生境的改变,从而改变生态系统,对于一些濒危的物种,具有毁灭性伤害。

3.鄱阳湖是中国最大的淡水湖,也是全国最重要的湿地系统,科学地保护鄱阳湖及其流域湿地生态系统,对鸟类的保护具有十分重要的作用。近年鄱阳湖湖体水文变化剧烈,极端的枯水和丰水期逐年增加,候鸟栖息环境的微改变造成湖区重要候鸟的减少,同时发现,在鄱阳湖流域其他湿地公园和水库区域候鸟数量逐渐增加。保护候鸟栖息地,构建稳定的生态系统,对水库开发后生态恢复重建具有重要意义。

4.鄱阳湖湖区和一些水库为主的湿地公园,其水位变化受降雨和人为控制等影响,变化巨大。特别是消落带区域,具有明显的丰水被淹,枯水受旱等水文特征。由于水库等对水位的调节能力远大于自然河湖的涨落速度,因此,在水库等消落带地区的生态系统十分脆弱。水库消落带存在一些普遍的问题:

①

常年水淹、水浪侵蚀加地表径流,带走大量氮稱等营养元素,且消落带土壤干旱较重,土壤贫瘠程度较大,植被难以生存逐渐萎缩,大部分地区消落带植被消失殆尽;

②

水土流失严重,经常发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。因此,增强消落带地区的生态系统的恢复能力,降低野生动物因生境剧烈改变的不适应性具有重大的生态价值。

5.张建春等对安徽潜水退化河岸带采用先锋物种引入技术和生物工程措施,设计了元竹一枫杨一苔草模式和意杨一紫穗槐一河柳一苔草2种河岸带植物群落结构优化配置模式,恢复后的河岸带生态系统生物多样性和稳定性增加,土壤结构和养分条件得到改善。刘信安等利用香根草与工程综合技术,可以治理消落带的水土流失、水体富营养化等问题。李昌晓等对三峽库区消落带土壤水分变化条件下落羽杉与池杉幼苗的光合特性进行了模拟研巧究。现有技术存在消落带植物生长长势不良,耐水淹性差、长时间没顶水淹无法存活,生物量差,管护不易,可持续性差等缺陷。

技术实现要素:

6.本发明旨在至少克服上述现有技术的缺点与不足其中之一,提供一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法。本发明目的基于以下技术方案实现:

7.本发明目的一方面,提供了一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,包括以下步骤:

8.s1、选择树苗:选择耐水淹的大型乔木,且要求种植后高度为在最高水位淹没后树

顶能够超过最高水位20~80cm,所述大型乔木包括池杉、水松、中山杉和落羽杉中的一种或多种;

9.s2、种植:在库尾消落带的沿河岸带处种植耐水淹的小型乔木,在小型乔木下方一定距离种植大型乔木。

10.本发明优选出池杉、水松、中山杉和落羽杉等作为消落带地区林泽工程的大型乔木,均为耐水淹大型乔木,在水淹期保证树梢露出水面20~80cm,保证水不没顶、留出树梢,大型乔木仍能正常生长,因此退水后具有极强的恢复能力;其中,耐水淹能力:水松>池杉>中山杉>落羽杉。耐水淹的小型乔木在水淹没后,具备再次生长发育的能力;退水后,区域生态系统由水生迅速转为陆生。由于耐水的大型乔木和小型乔木的根系发达,具有水土固定的作用和极强的保水性,有利于种子的附着过程,且对水质的改善也具有重要的作用。将小型乔木设计种植在消落带边缘,作为过渡带,还能起到阻截消落带陆上污染物和土壤侵蚀进入水库的作用。

11.优选地,包括两种情况:

12.a)对于坡度≤30

°

的库尾消落带,步骤s2为在小型乔木下方一定距离直接种植大型乔木,且种植的形状为两端的大型乔木向沿河岸带靠拢,利于在小型乔木和大型乔木之间的土壤保留更多水分;

13.b)对于30

°

≤坡度≤60

°

的库尾消落带,步骤s1之前还包括步骤s0:整地:对库尾消落带进行地形改造和塑性,通过挖沟堆土在消落带边缘的沿河岸带下方一定距离得到若干水塘和若干土堆,所述土堆与沿河岸带围绕水塘设置形成若干碟形湖形状;步骤s2为在土堆上种植大型乔木。

14.对于坡度较大的区域,不利于大型乔木的种植,因此在库尾消落带的漫摊通过挖沟堆土堆高形成蝶形湖性状,一方面可以提高树种的耐淹高度,另一方面,蝶形湖在退水后,可以保留部分湿地,缓解干旱的情况,利于蝶形湖内植物的生长。而对于水位变化落差极大的区域,可采用挖机作业来造蝶形湖。

15.优选地,步骤s0中所述碟形湖的内部还设有若干小型土堆,增加林泽生境的生态,并且退水后水塘能够保留部分湿地,为小型土堆上种植的大型乔木提供水分,提高生态系统的适应能力。

16.优选地,步骤s0中还包括挖取水底的淤泥堆在所述土堆和小型土堆上,淤泥中含有植物生长所需的营养物质,为水松等植物的生长提供肥料。

17.优选地,步骤s2中所述大型乔木根据水位变化的规律,选择不同树龄的树种,一般以直径为3~12cm的树种为宜。

18.优选地,步骤s3中所述大型乔木的种植间距为(4~10)m

×

(4~10)m,有利于树木生长成才,鸟类繁衍,小舟穿行,有利于形成良好的生态系统。

19.优选地,步骤s3中所述大型乔木的高度在4~5.5m。

20.优选地,步骤s3中所述大型乔木以群落种植,每个群落包括大型乔木30~300棵。

21.优选地,步骤s3中所述小型乔木包括腺柳、马甲子、花叶柳、小叶蚊母中的一种或多种。本发明的小型乔木具有优良的耐水淹能力,在水淹没、退水后,具备再次生长发育的能力,尤其是腺柳,在2~3m的水深淹没后都能生长。

22.优选地,步骤s3中所述小型乔木的种植间距为(1~6)m

×

(1~6)m。

23.优选地,步骤s3中所述小型乔木距离沿河岸带2m内种植。

24.优选地,步骤s3还包括在形成的蝶形湖内种植小型水生植物,所述小型水生植物包括芦苇、芦竹、香蒲、旱伞草、茭白、菖蒲、美人蕉、梭鱼草中的一种或多种。本发明可在保持生物多样性的同时,为野生动物提供较好的生境。

25.优选地,所述芦苇和/或芦竹和/或香蒲在小型水生植物中的占比不小于50%,其余小型水生植物在其中交错种植。

26.在构建的蝶形湖内,以芦苇、芦竹等高杆水生植物为主,提高耐淹能力,旱伞草、茭白、菖蒲、美人蕉等交错种植,在提高林泽生境的生物多样性的同时,具备较强的耐淹能力。

27.优选地,所述水塘底部种植沉水植物,如藻类。

28.本发明目的另一方面,提供了一种基于林泽生境的库尾消落带湿地结构,包括紧邻消落带边缘的沿河岸带设置的若干蝶形湖,所述蝶形湖由沿河岸带和土堆围绕水塘而成,所述土堆上种植耐水淹的大型乔木,所述水塘靠近沿河岸带处种植耐水淹的小型乔木。

29.优选地,部分所述水塘内还设有若干小型土堆,所述小型土堆上种植耐水淹的大型乔木。

30.优选地,所述水塘内种植小型水生植物。

31.本发明可至少取得如下有益效果其中之一:

32.1、本发明通过筛选强耐水淹的湿地乔木,在一些以水库为主构建的湿地公园的库尾地区、重要河漫滩地区,构建多样的林泽生态系统,以水松、中山杉、落羽杉、池杉为大型乔木在土堆上种植,在水淹期保证树梢露出水面20~80cm,退水后具有极强的恢复能力,配上耐水小型乔木,或再配上耐淹小型水生植物,在保持生物多样性的同时,也为野生动物提供较好的生境;库尾消落带地区在水淹、退水等情况下,生态系统能快速适应生境的改变。

33.2、本发明在库尾消落带构建碟形湖地形,一方面可以提高树种的耐淹高度,利于种植,另一方面碟形湖在退水后可以保留部分湿地,缓解干旱的情况,利于植物的生长,还可以增大可种植面积,提高植物量。本发明设计的湿地结构,提高了库尾消落带的空间异质性,在经历了长时最高水位的环境后,能够快速且完全恢复原有的植被情况。

34.3、本发明设计的湿地结构,动植物动态多样性和生态系统恢复速度均高于非林泽工程,非林泽工程需要3年左右的时间完全恢复,本发明只需1年左右即1个周期,具有重要的生态学意义。

附图说明

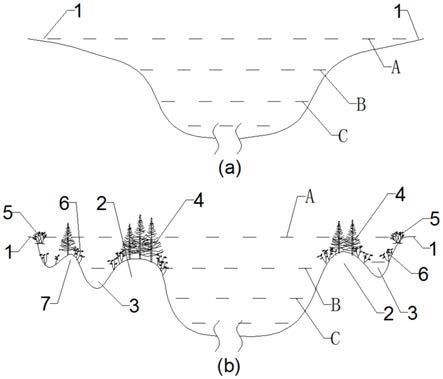

35.图1(a)为库尾消落带在最高水位的示意图,图1(b)本发明优选实施例的一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法的林泽生态系统构建示意图;

36.图2为图1(b)的俯视图;

37.图3为本发明优选实施例构建的一种林泽生态系统实际效果图;

38.图4为本发明优选实施例构建的另一种林泽生态系统的实际效果图。

具体实施方式

39.下面将结合本发明的实施例中的附图,对本发明的实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

40.图1(a)为库尾消落带在最高水位的示意图,土地贫瘠,植被消失殆尽。其中,a指最高水位,b指常水位,c指低水位;最高水位是指雨季到达沿河岸带1高度位置的水位。与之相比,本发明基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,通过挖沟堆土构建了林泽生境湿地结构,优选结构如图1(b)和图2所示。本发明的优选实施例中,对30

°

≤坡度≤60

°

的库尾消落带,修复后的库尾消落带包括紧邻消落带边缘的沿河岸带1设置的若干蝶形湖,该蝶形湖由沿河岸带1和土堆2围绕水塘3而成,部分水塘3内还设有若干小型土堆7。土堆2和小型土堆7上种植耐水淹的大型乔木4,沿河岸带1至离沿河岸带1距离2m内的位置上种植耐水淹的小型乔木5,水塘3内种植小型水生植物6。在常水位时,土堆2和小型土堆7露出水面,在最高水位时均被淹没;土堆2呈两端向沿河岸带1靠拢的形状,水塘3的深度在3米左右。实际效果图如图3所示。坡度≤30

°

的林泽生境湿地结构如图4所示,沿库尾消落带坡度向下,种植的大型乔木的高度逐渐增大。本发明通过构建多样的林泽生态系统,保证了生物多样性,提高了库尾消落带的空间异质性,在水淹、退水等情况下,植物仍能继续生长,构建的生态系统能快速适应生境的改变。本发明选择的大型乔木树苗的直径在3~12cm,高度在4~5.5m;土堆2和小型土堆7较高的位置种植较矮小的大型乔木,位置越低种植越高大的大型乔木,以保证最高水位淹没后树顶能够露出一定高度。

41.实施例1

42.对于两边坡度≤30

°

的库尾消落带,一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,包括以下步骤:

43.s1、选择耐水淹的池杉为大型乔木4,且要求种植后高度为在最高水位淹没后树顶能够超过最高水位40~60cm,直径为5cm~10cm;

44.s2、种植:选择腺柳、马甲子作为小型乔木5,种植比例为1:1交错种植在水塘3靠近沿河岸带1处,种植间距为4m

×

4m;在小型乔木5下方直接种植池杉且两端的池杉向沿河岸带1靠拢,种植间距为5m

×

5m。

45.实施例2

46.一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,包括以下步骤:

47.s1、整地:对库尾消落带30

°

≤坡度≤60

°

的一边进行地形改造和塑性,通过挖沟堆土在消落带边缘的沿河岸带1附近得到若干水塘3和若干土堆2,所述土堆2和沿河岸带1围绕水塘3设置形成碟形湖形状,并且在碟形湖的内部设置若干小型土堆7,挖取水底的淤泥堆在土堆2和小型土堆7上用以供肥;库尾消落带坡度≤30

°

的另一边不整地;

48.s2、选择耐水淹的中山杉、水松为大型乔木4,且要求种植后高度为在最高水位淹没后树顶能够超过最高水位50~80cm,直径为6~12cm;

49.s3、种植:在各土堆2和小型土堆7上种植中山杉群落和水松群落,每个群落包括大型乔木430~80棵,群落比为1:3,种植间距为4m

×

4m;选择花叶柳为小型乔木5,种植在水塘3靠近沿河岸带1处,种植间距为2m

×

2m;在形成的蝶形湖内种植小型水生植物6,以芦苇为主,占比50%,将旱伞草、茭白(种植比例为1:1)在芦苇交错种植,小型水生植物6的种植间距为1m

×

1m;库尾消落带另一边按照同样的规律直接在土地上种植,且大型乔木4群落的两端向沿河岸带1靠拢。

50.实施例3

51.对于两边坡度均在30

°

~60

°

的库尾消落带,一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,包括以下步骤:

52.s1、整地:对库尾消落带进行地形改造和塑性,通过挖沟堆土在消落带边缘的沿河岸带1附近得到若干水塘3和若干土堆2,所述土堆2和沿河岸带1围绕水塘3设置形成碟形湖形状,并且在图示方向左边的碟形湖的内部设置若干小型土堆7,右边不设置,挖取水底的淤泥堆在土堆2和小型土堆7上用以供肥;

53.s2、选择耐水淹的中山杉为大型乔木4,且要求种植后高度为在最高水位淹没后树顶能够超过最高水位20~50cm,直径为3~6cm;

54.s3、种植:在各土堆2和小型土堆7上种植中山杉,种植间距为9m

×

9m;选择腺柳、小叶蚊母为小型乔木5,以2:1左右的种植比例交错种植在水塘3靠近沿河岸带1处,种植间距为5m

×

5m;在形成的蝶形湖内种植小型水生植物6,以芦竹和香蒲为主,占比分别为50%、30%,将菖蒲、美人蕉、梭鱼草(种植比例为1:1:1左右)在芦竹和香蒲中交错种植,小型水生植物6的种植间距为2m

×

2m;最后在水塘3底部种植藻类沉水植物,如苦草、金鱼藻、狐尾藻、黑藻等。

55.实施例4

56.对于两边坡度均在30

°

~60

°

的库尾消落带,一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,包括以下步骤:

57.s1、整地:对库尾消落带进行地形改造和塑性,通过挖沟堆土在消落带边缘的沿河岸带1附近得到若干水塘3和若干土堆2,所述土堆2和沿河岸带1围绕水塘3设置形成碟形湖形状,并且在碟形湖的内部设置若干小型土堆7,挖取水底的淤泥堆在土堆2和小型土堆7上用以供肥;

58.s2、选择耐水淹的池杉、水松、落羽杉为大型乔木4,且要求种植后高度为在最高水位淹没后树顶能够超过最高水位30~50cm,直径为3~12cm;

59.s3、种植:在各土堆2和小型土堆7上种植池杉群落、水松群落和落羽杉群落,每个群落包括大型乔木4100~150棵,群落数量比为1:1:1,种植间距为10m

×

10m,选择马甲子、花叶柳为小型乔木5,以1:1左右的种植比例交错种植在水塘3靠近沿河岸带1处,种植间距为4.5m

×

4.5m;在形成的蝶形湖内种植小型水生植物6,以芦苇、芦竹、香蒲为主交错种植,占比均为25%,将旱伞草、茭白、菖蒲(种植比例为1:1:1左右)在其中交错种植,小型水生植物6的种植间距为3m

×

3m。

60.实施例5

61.对于两边坡度均在30

°

~60

°

的库尾消落带,一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,包括以下步骤:

62.s1、整地:对库尾消落带进行地形改造和塑性,通过挖沟堆土在消落带边缘的沿河岸带1附近得到若干水塘3和若干土堆2,所述土堆2和沿河岸带1围绕水塘3设置形成碟形湖形状,并且在碟形湖的内部设置若干小型土堆7,挖取水底的淤泥堆在土堆2和小型土堆7上用以供肥;

63.s2、选择耐水淹的池杉、落羽杉为大型乔木4,且要求种植后高度为在最高水位淹没后树顶能够超过最高水位45~55cm,直径为5~9cm;

64.s3、种植:在各土堆2和小型土堆7上种植池杉群落和落羽杉群落,每个群落包括大型乔木4150~200棵,群落数量比为2:1,种植间距为7.5m

×

7.5m,选择腺柳为小型乔木5,种植在水塘3靠近沿河岸带1处,且小型乔木5的种植间距为3m

×

3m;在形成的蝶形湖内种植小型水生植物6,以芦苇和芦竹为主,占比分别为30%,将茭白、菖蒲、美人蕉(种植比例为1:1:1左右)在其中交错种植,小型水生植物6的种植间距为2.5m

×

2.5m。

65.实施例6

66.对于两边坡度均在30

°

~60

°

的库尾消落带,一种基于林泽生境的库尾消落带湿地修复方法,包括以下步骤:

67.s1、整地:对库尾消落带进行地形改造和塑性,通过挖沟堆土在消落带边缘的沿河岸带1附近得到若干水塘3和若干土堆2,所述土堆2和沿河岸带1围绕水塘3设置形成碟形湖形状,并且在碟形湖的内部设置若干小型土堆7,挖取水底的淤泥堆在土堆2和小型土堆7上用以供肥;

68.s2、选择耐水淹的池杉、水松为大型乔木4,且要求种植后高度为在最高水位淹没后树顶能够超过最高水位40~50cm,直径为5~8cm;

69.s3、种植:在各土堆2和小型土堆7上种植池杉群落和水松群落,每个群落包括大型乔木450~100棵,群落数量比为1:1,种植间距为6m

×

6m,选择腺柳为小型乔木5,种植在水塘3靠近沿河岸带1处,种植间距为3m

×

3m;在形成的蝶形湖内种植小型水生植物6,以芦苇和芦竹为主,占比均为30%,将旱伞草、茭白、菖蒲、美人蕉(种植比例为1:1:1:1左右)在其中交错种植,小型水生植物6的种植间距为2m

×

2m。

70.根据实际调查得出,连续暴雨,水库泄洪受下游水位影响,水库超设计警戒水位一般不会超过4天。而本发明实施例1~6的生态系统在设计最高水位4天后,能够快速且完全恢复原有的植被情况。

71.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1