一种设施农业污染防控型水肥循环利用技术

1.本发明属于农业污染防控技术领域,特别是涉及一种设施农业污染防控型水肥循环利用技术。

背景技术:

2.我国每年产生的畜禽类粪便废污约38亿吨,同时农业废弃秸秆9亿吨,其中未利用的废弃秸秆大概2亿吨,这些可实现资源利用化,无害化处理化的农业废弃物影响了我国的农业发展,同时也给周围的环境带来了污染,农业农产业种植需要很多技术支持,在蔬菜种植过程中,有太多因素会影响到种植效益,尤其是水肥等等,我们必须要科学合理地使用,才会保证种植效益得到提高,水肥一体化技术相比较传统的蔬菜种植效益整体明显提升,最大的优势就是把水肥要进行合理的使用,让蔬菜生产更为健康,现有的水肥在大多都是添加工业化肥,对畜牧业粪便以及农业废弃物的使用率低,大量的农业废弃物会对环境造成危害,对资源造浪费;同时肥水下渗植物根部吸收不到,造成资源的浪费。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种设施农业污染防控型水肥循环利用技术,以解决了现有的问题:现有的水肥在大多都是添加工业化肥,对畜牧业粪便以及农业废料的使用率低,大量的农业废料会对环境造成危害,对资源造浪费。

4.为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:

5.本发明为一种设施农业污染防控型水肥循环利用技术,农业污染防控型水肥循环利用技术的方法包括:畜牧业粪便化肥、农业废料化肥、渗水回收层、土壤栽培层、废水循环管道。

6.进一步地,所述畜牧业粪便化肥是畜牧业畜禽类的废弃粪便,所述畜牧业粪便化肥的原料配比为牛粪40%、猪粪30%、鸡粪10%、菌渣25%、秸秆5%。

7.进一步地,所述畜牧业粪便化肥的操作步骤包括以下:

8.a.将牛粪、猪粪、鸡粪和秸秆按原料配比进行混合;

9.b.将混合好的原料进行条垛式堆肥,逐层进行堆放,每层的上方均匀撒上菌渣;

10.c.堆翻发酵的温度在60摄氏度左右,使用堆翻机对条堆进行翻抛,2天堆翻一次;

11.d.发酵15天后即可得到畜牧业粪便化肥。

12.进一步地,所述农业废料化肥为农业田地废弃杆、叶,所述农业废料化肥的原料配比为:秸秆70%、稻草10%、树叶杂草10%、益生菌4%、尿素6%。

13.进一步地,所述农业废料化肥的操作步骤包括以下:

14.a.将秸秆、稻草、树叶杂草按原料比例混合进行粉碎;

15.b.将粉碎后的原料加入水搅拌均匀,含水量控制在70%;

16.c.将益生菌和尿素搅拌均匀后,撒入原料中搅拌均匀,进行堆放宽度控制在2.0米内,高度控制在1.5米;

17.d.堆积腐化,温度控制在60摄氏度左右,发酵10天。

18.进一步地,所述建造农业污染防控型水肥循环包括土壤栽培层、渗水布、渗水回收层、肥水循环管道、第二连接管、废水回收管道、水泵、抽水管、水塔、第一连接管、电子阀、第一滤网、第二滤网和第三滤网,其特征在于,

19.所述土壤栽培层底部铺垫有渗水布,所述渗水布的下方设置有渗水回收层;

20.所述土壤栽培层的一侧固定有第一连接管,所述第一连接管的一端连接有肥水循环管道,所述肥水循环管道的一端固定有水泵;

21.所述渗水回收层的一侧固定有第二连接管,所述第二连接管的一端固定有废水回收管道,所述废水回收管道的上方固定有肥水循环管道,所述废水回收管道的外侧靠近水泵的位置固定有电子阀;

22.所述第一连接管的一端固定有水塔,所述水塔的内部固定有第一滤网、第二滤网和第三滤网,所述水塔的上方固定有水塔,所述水塔的一端与水泵进行连接。

23.进一步地,所述建造农业污染防控型水肥循环的步骤包括:

24.a.在大种植区域开挖0.7米耕作层,以形成耕种基坑和工程基底面;

25.b.平整所述工程基底面,并使得所述工程基底面具有面向采光侧的1.3%的坡度;

26.c.在耕种基坑底部搭建渗水回收层,并在渗水回收层的侧壁上铺设防渗土工布。

27.d.在所述渗水回收层顶部铺设渗水布,在渗水布上方铺设土壤栽培层;

28.e.在所述渗水回收层和土壤栽培层的一侧分别填入废水回收管道与肥水循环管道,通过第二连接管将渗水回收层与废水回收管道相连,通过第一连接管将土壤栽培层与肥水循环管道相连接;

29.f.将所述第一连接管内灌入畜牧业粪便化肥,通过水泵将混合后的液体运送置肥水循环管道内,通过肥水循环管道对土壤栽培层进行浇灌;

30.g.未吸收的废料渗入渗水回收层内部,控制电子阀进行打开,水泵通过废水回收管道将渗水回收层内部液体抽取置水塔内部进行过滤,重新利用。

31.本发明具有以下有益效果:

32.1、本发明通过对畜牧业粪便以及农业废料的化肥使用,实现了对畜禽类的废弃粪便和农业废料的循环利用,从而能够防止农业污染,加强对资源的利用效率。

33.2、本发明通过回收层的设置,实现了对肥料和水资源的循环利用,让肥水不再下渗,可节省肥料用量30~50%,节水高达40~50%,从而有效保护资源。

附图说明

34.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例。

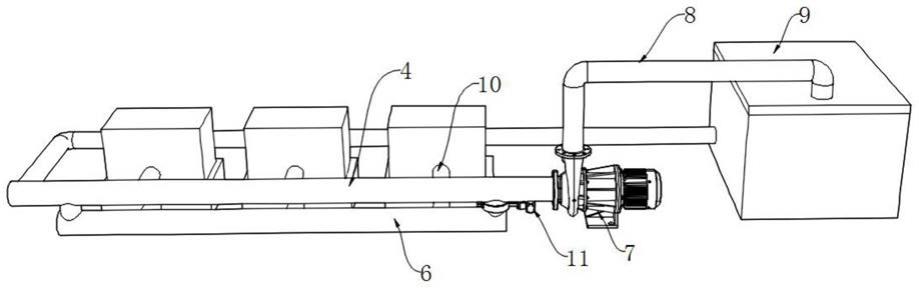

35.图1为本发明的整体结构示意图;

36.图2为本发明的土壤栽培层内部结构示意图;

37.图3为本发明水塔内部结构示意图;

38.附图中,各标号所代表的部件列表如下:

39.1、土壤栽培层;2、渗水布;3、渗水回收层;4、肥水循环管道;5、第二连接管;6、废水回收管道;7、水泵;8、抽水管;9、水塔;10、第一连接管;11、电子阀;12、第一滤网;13、第二滤

网;14、第三滤网。

具体实施方式

40.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

41.本发明为一种设施农业污染防控型水肥循环利用技术,农业污染防控型水肥循环利用技术的方法包括:畜牧业粪便化肥、农业废料化肥、渗水回收层、土壤栽培层、废水循环管道。

42.畜牧业粪便化肥是畜牧业畜禽类的废弃粪便,畜牧业粪便化肥的原料配比为牛粪40%、猪粪30%、鸡粪10%、菌渣25%、秸秆5%,畜牧业粪便化肥的操作步骤包括以下:

43.a.将牛粪、猪粪、鸡粪和秸秆按原料配比进行混合;

44.b.将混合好的原料进行条堆,逐层进行堆放,每层的上方均匀撒上菌渣;

45.c.堆翻发酵的温度在60摄氏度左右,使用堆翻机对条堆进行翻抛,2天堆翻一次;

46.d.发酵15天后即可得到畜牧业粪便化肥,可对畜牧业粪便进行有效利用,防止畜牧业粪便生虫产生细菌,危害环境。

47.农业废料化肥为农业田地废弃杆、叶,农业废料化肥的原料配比为:秸秆70%、稻草10%、树叶杂草10%、益生菌4%、尿素6%,农业废料化肥的操作步骤包括以下:

48.a.将秸秆、稻草、树叶杂草按原料比例混合进行粉碎;

49.b.将粉碎后的原料加入水搅拌均匀,含水量控制在70%;

50.c.将益生菌和尿素搅拌均匀后,撒入原料中搅拌均匀,进行堆放宽度控制在2.0米内,高度控制在1.5米;

51.d.堆积腐化,温度控制在60摄氏度左右,发酵10天,大量的农业田地废弃杆如果不及时得到处理容易产生大量的虫卵,农业环境造成危害。

52.建造农业污染防控型水肥循环包括土壤栽培层1、渗水布2、渗水回收层3、肥水循环管道4、第二连接管5、废水回收管道6、水泵7、抽水管8、水塔9、第一连接管10、电子阀11、第一滤网12、第二滤网13和第三滤网14,其特征在于,土壤栽培层1底部铺垫有渗水布2,渗水布2的下方设置有渗水回收层3;土壤栽培层1的一侧固定有第一连接管10,第一连接管10的一端连接有肥水循环管道4,肥水循环管道4的一端固定有水泵7;渗水回收层3的一侧固定有第二连接管5,第二连接管5的一端固定有废水回收管道6,废水回收管道6的上方固定有肥水循环管道4,废水回收管道6的外侧靠近水泵7的位置固定有电子阀11;第一连接管10的一端固定有水塔9,水塔9的内部固定有第一滤网12、第二滤网13和第三滤网14,水塔9的上方固定有水塔9,水塔9的一端与水泵7进行连接。建造农业污染防控型水肥循环的步骤包括以下:

53.a.在大种植区域开挖0.7米耕作层,以形成耕种基坑和工程基底面;

54.b.平整工程基底面,并使得工程基底面具有面向采光侧的1.3%的坡度;

55.c.在耕种基坑底部搭建渗水回收层,并在渗水回收层的侧壁上铺设防渗土工布。

56.d.在渗水回收层顶部铺设渗水布,在渗水布上方铺设土壤栽培层;

57.e.在渗水回收层和土壤栽培层的一侧分别填入废水循环管道;

58.f.将畜牧业粪便化肥和农业废料化肥加入废水循环管道内,通过废水循环管道对

土壤栽培层进行浇灌;

59.g.未吸收的废料渗入渗水回收层内部,通过废水回收废水循环管将液体抽取,重新利用。

60.本实施例的一个具体应用为:建造农业污染防控型水肥循环的步骤包括:在大种植区域开挖0.7米耕作层,以形成耕种基坑和工程基底面,平整工程基底面,并使得工程基底面具有面向采光侧的1.3%的坡度、在耕种基坑底部搭建渗水回收层,并在渗水回收层的侧壁上铺设防渗土工布、在渗水回收层顶部铺设渗水布,在渗水布上方铺设土壤栽培层、在渗水回收层和土壤栽培层的一侧分别填入废水循环管道、将畜牧业粪便化肥和农业废料化肥加入废水循环管道内,通过废水循环管道对土壤栽培层进行浇灌,实现了对畜禽类的废弃粪便和农业废料的循环利用,从而能够防止农业污染,加强对资源的利用效率;未吸收的废料渗入渗水回收层内部,通过废水回收废水循环管将液体抽取,重新利用,实现了对肥料和水资源的循环利用,让肥水不再下渗,可节省肥料用量30~50%,节水高达40~50%,从而有效保护资源。

61.以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1