植物源引诱剂和/或驱避剂在防治害虫中的应用

1.本发明涉及农业害虫监测和诱杀技术领域,具体而言,本发明涉及植物源引诱剂和/或驱避剂在防治害虫中的应用。

背景技术:

2.在昆虫对寄主植物的识别定位过程中,植物产生的各种挥发性次生代谢物质起着重要作用,通过模拟寄主植物化学信号开发的各种食诱剂,作为一种新兴害虫防治方法,同化学农药相比较,具有环境友好、毒性低等特点,应用前景广阔。然而昆虫对气味的识别过程十分复杂,田间背景气味等因素易使引诱剂的防治效果受到影响。因此如何提升各种引诱剂的引诱效果成为一项迫切须要解决的问题。

3.在自然界中,植物为了抵御有害生物的危害,会产生许多小分子挥发性次生代谢产物,如萜类、生物碱、黄酮、甾体、酚酸类,这些物质可对害虫产生驱避作用,是植物对昆虫进行防御的一种重要方式。我国在11世纪就已有使用麻叶、艾叶等来驱赶蚊虫的记录,目前此类物质在害虫的防治中已发挥了重要的作用。

4.有研究表明,将具有驱避和引诱作用的化合物组合使用,形成“推——拉”策略,可以达到增效目的。该策略目前已在实际生产中得以应用,可对棉铃虫helicoverpa armigera、白背飞虱sogatella furcifera和褐飞虱nilaparvata lugens等害虫起到良好的防治效果。

5.因此,寻找更有效的植物源引诱剂和驱避剂用于防治害虫,并通过“推——拉”策略提高害虫防治效果具有重要意义。

技术实现要素:

6.基于此,本发明提供一种植物源引诱剂和/或驱避剂在防治害虫中的应用,所述植物源引诱剂为5

‑

羟甲基糠醛,所述驱避剂为芳樟醇。

7.优选的本发明所述害虫包括绿盲蝽(apolygus lucorum)、烟粉虱、赤拟谷盗(tribolium castaneum),其中烟粉虱为q型烟粉虱bemisia tabaci。

8.优选的本发明所述植物源引诱剂采用原液或稀释液。

9.优选的本发明所述害虫为绿盲蝽时5

‑

羟甲基糠醛采用100倍稀释液,所述害虫为烟粉虱时5

‑

羟甲基糠醛采用原液。

10.优选的本发明应用是将所述芳樟醇加入带口常规容器中,悬挂于寄主植物附近。

11.优选的本发明应用是将所述5

‑

羟甲基糠醛和芳樟醇组合使用,将所述芳樟醇置于寄主植物田间,将所述5

‑

羟甲基糠醛加入诱捕器中,悬挂于寄主植物田周围,从而形成“推——拉”策略。

12.优选的本发明应用所述害虫为绿盲蝽时5

‑

羟甲基糠醛采用100倍稀释液,所述害虫为烟粉虱时5

‑

羟甲基糠醛采用原液,所述诱捕器为船型诱捕器。

13.优选的本发明应用所述害虫为赤拟谷盗时,将所述芳樟醇放置于谷堆附近。

14.本发明原材料成本较低,植物源引诱剂5

‑

羟甲基糠醛和驱避剂芳樟醇可以单独使用,也可以组合使用,对人畜无害,环境友好,不易产生抗药性。组合使用时,将芳樟醇悬挂于作物附近,5

‑

羟甲基糠醛置于船型诱捕器等常规诱捕器中,形成“推——拉”策略,可用于绿盲蝽、烟粉虱等害虫的绿色防控。

附图说明

15.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

16.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

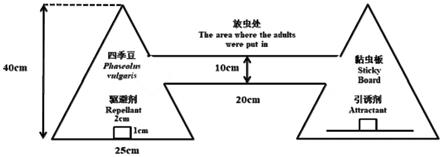

17.图1是绿盲蝽嗅觉反应实验装置示意图;

18.图2是“推——拉”策略处理组实验装置简图;

19.图3是绿盲蝽雌虫相对eag值;

20.图4是绿盲蝽雄虫相对eag值;

21.图5是不同稀释倍数5

‑

羟甲基糠醛诱捕绿盲蝽成虫数量;

22.图6是不同稀释倍数5

‑

羟甲基糠醛诱捕q型烟粉虱成虫数量;

23.图7是不同稀释倍数5

‑

羟甲基糠醛诱捕赤拟谷盗成虫数量;

24.其中图3、图4中数据为平均数

±

标准误;柱上不同大小写字母分别代表某一性别成虫对某一挥发物相对eag值差异极显著(p<0.01)和显著(p<0.05),图中横坐标编号代表,1:芳樟醇,2:5

‑

羟甲基糠醛,3:白桦脂酸,4:喘诺木烯内酯,5:东莨菪内酯,6:白桦酯醇,7:乙酰丁香酮,8:裂叶苣荚莱内酯,9:紫罗兰酮,10:木香烃内酯,11:去氢木香内酯,12:大黄酚,13:佛手苷内酯,14:对羟基苯甲醛,15:孕甾烯醇酮,16:丁香醛,17:丁香酯素;

25.图5中**和*代表某一稀释倍数条件下挥发物对成虫引诱作用与对照组相比差异极显著(p<0.01)和显著(p<0.05);

26.图6、图7中**代表某一稀释倍数条件下挥发物对成虫引诱作用与对照组相比差异极显著(p<0.01)。

具体实施方式

27.下面通过实施例对本发明作进一步说明。应该理解的是,本发明实施例所述方法仅仅是用于说明本发明,而不是对本发明的限制,在本发明的构思前提下对本发明简单改进都属于本发明要求保护的范围。

28.1、实验试剂与仪器

29.本发明所用的绿盲蝽、q型烟粉虱、赤拟谷盗等采集自湖北省武汉市、鄂州市等地棉田及谷仓,在实验室内(26

±

1)℃,光周期l//d=16h//8h,相对湿度60%条件下用人工饲料饲养多代。触角电位与嗅觉反应实验选用1~3日龄健康成虫,实验开始前将试虫饥饿4h。

30.本研究所用芳樟醇、紫罗兰酮(纯度均为98%)采购自罗恩试剂。5

‑

羟甲基糠醛、白桦脂酸、喘诺木烯内酯、东莨菪内酯、白桦酯醇、乙酰丁香酮、裂叶苣荚莱内酯、木香烃内酯、去氢木香内酯、大黄酚、佛手苷内酯、对羟基苯甲醛、孕甾烯醇酮、丁香醛、丁香酯素等15种

标准品采购自格里斯(天津)医药化学技术有限公司(纯度均为98%)。

31.本研究所用触角电位仪采购自syntech公司,信号控制器为idac

‑

2,气味源控制器为cs

‑

55。

32.2、绿盲蝽触角电位(eag)反应

33.实验方法参考董文霞,胡保文,张钟宁,韩宝瑜.2004.中红侧沟茧蜂对烟草挥发物的触角电生理及行为反应.生态学报,24(10):2252

‑

2256报道,并有所改进。测定时用无水乙醇将挥发物稀释为1.5g

·

l

-1

,对照组为无水乙醇。取15μl溶液滴于30mm

×

10mm滤纸上,将滤纸塞入1000μl移液枪枪头中,连接刺激气体控制装置。送气管管口与触角纵向垂直,并与触角相距10mm左右。用解剖刀从基部切下绿盲蝽雌性和雄性成虫的整个触角,并切除少量触角尖端。将直径约0.2mm的银丝电极插入到玻璃毛细管中,电极内径注入适量浓度为0.9mol

·

l

-1

的电生理盐水。将切下的触角连接于2个电极上,每次刺激时间为0.5s,2次刺激之间间隔30s以保证触角感觉器感觉功能的完全恢复。每个提取物与对照交替刺激触角,取前后对照的平均值作为该提取物每次刺激值的对照值。雌性和雄性红铃虫各测试8根触角,每根触角用每种提取物刺激3次。eag反应的相对值=成虫对提取物触角电位反应幅度/前后对照的平均值。

34.3、绿盲蝽嗅觉反应

35.实验采用一根长60cm,直径10cm玻璃管。玻璃管两端用透气纱布覆盖,防治挥发物在玻璃管内堆积。玻璃管每端放置三到四根四季豆,在两端的四季豆旁分别放置一个直径2cm,高1cm敞口塑料瓶盖,处理组瓶盖内加入1000μl挥发物,对照组瓶盖内加入1000μl清水。每次实验将10头冷昏迷的绿盲蝽放置于玻璃管正中央处(见图1)。实验过程中保持屋内黑暗,实验在每日17:00开始,次日8:00观察记录处理组和对照组四季豆上取食的成虫数量。为防止气味源方向或试虫个体差异造成的影响,本实验重复8次,共计测试80头雌虫和雄虫,每次重复均更换新一批试虫,并更换处理组气味源与对照组气味源方向,每次实验结束后将玻璃管用无水乙醇擦洗。

36.4、具有引诱活性化合物不同浓度下对绿盲蝽引诱作用

37.测定实验3筛选出的具有引诱活性的化合物原液、10倍稀释液、100倍稀释液、1000倍稀释液对绿盲蝽的引诱作用,用清水作为空白对照。实验采用1.2.2所述实验装置,将4

‑

5根四季豆放置于装置一端,另一端放置一块8cm

×

8cm白色黏虫板。黏虫板上放置直径2cm,高1cm敞口塑料瓶盖,将1000μl不同浓度引诱剂或空白对照加入瓶盖内。其余实验方法同3所述。

38.5、具有驱避活性化合物对q型烟粉虱、赤拟谷盗驱避作用

39.采用实验3所述玻璃管。q型烟粉虱的驱避实验方法为,在玻璃管两端各放置一片带梗棉叶,为防止棉叶枯萎将其插入装有清水的塑料盒中。在两端的棉叶旁分别放置一个直径2cm,高1cm敞口塑料瓶盖,处理组瓶盖内加入1000μl驱避剂,对照组瓶盖内加入1000μl清水。在赤拟谷盗驱避实验中,将棉叶替换为8g大米,其余方法相同。每次实验放入50头冷昏迷的烟粉虱或10头赤拟谷盗成虫,实验重复八次。其余实验方法同4所述。

40.6、具有引诱活性化合物对q型烟粉虱、赤拟谷盗引诱作用

41.采用实验3所述玻璃管。将寄主植物放置于玻璃管一端,另一端放置带有引诱剂或空白对照的黏虫板,寄主植物选择如实验5所述。其余实验方法同4所述。

42.7、“推——拉”策略对绿盲蝽嗅觉选择的影响

43.选择前述实验中筛选出的具有驱避和引诱作用的挥发物组合使用。实验将两个金字塔形养虫笼(底边25cm

×

25cm,高40cm)用玻璃管(长20cm,直径10cm)连接。本实验处理组为向其中一个养虫笼内放入7

‑

8根四季豆,并放置一个直径2cm,高1cm敞口塑料瓶盖,瓶盖内加入1000μl驱避剂。另一养虫笼内放置一张白色黏虫板(20cm

×

15cm),黏虫板正中央放置一个装有1000μl引诱剂的塑料瓶盖。本实验设置3组对照,第一组对照为只在四季豆旁放置驱避剂,黏虫板上为清水。第二组对照为四季豆旁放置清水,黏虫板上放置引诱剂。第三组对照为四季豆旁和黏虫板上均为清水。每次实验每一个处理组或对照组,将10头冷昏迷的绿盲蝽放置于玻璃管正中央处(见图2)。实验过程中保持屋内黑暗,实验在每日17:00开始,次日8:00观察记录处理组和三个照组黏虫板和四季豆上的成虫数量。为防止气味源方向或试虫个体差异造成的影响,本实验处理组和三个照组均各重复8次,均共计测试80头成虫,每次重复均更换新一批试虫,并更换处理组气味源与对照组气味源方向,每次实验结束后将养虫笼和玻璃管用无水乙醇擦洗。

44.8、“推——拉”策略对q型烟粉虱嗅觉选择的影响

45.采用实验3所述玻璃管。将一片带梗棉叶插入装有清水的塑料盒中,放置于在玻璃管一端,另一端放置一片8cm

×

8cm白色黏虫板。每次实验处理组和各对照组分别放入50头烟粉虱成虫,处理组和对照组重复8次。其余实验方法同实验7所述。

46.9、数据处理

47.绿盲蝽对17种挥发物的eag反应相对值,以及“推——拉”策略中平均每块诱虫板上绿盲蝽、烟粉虱成虫被诱捕量,选择寄主植物的平均虫量采用单因素方差分析和最小显著差法比较。绿盲蝽、烟粉虱、赤拟谷盗成虫驱避及引诱作用采用卡方检验进行分析。所有数据处理利用spss statistics 17.0软件完成。

48.10、实验结果

49.由图3可知,对于绿盲蝽雌虫,芳樟醇,5

‑

羟甲基糠醛相对eag值最高,分别可达1.4901

±

0.1367(p=0.0290,f值=7.5320)和1.3446

±

0.1422(p=0.0404,f值=4.6260)显著高于丁香酯素电位反应,0.7800

±

0.2197。绿盲蝽雄虫电位反应与雌虫相似,芳樟醇,5

‑

羟甲基糠醛相对eag值分别为1.5628

±

0.1422(p=0.0103,f值=8.6320),1.4093

±

0.1620(p=0.0303,f值=5.0770),同样显著高于丁香酯素电位反应,0.7955

±

0.2191。

50.根据电生理反应,选择芳樟醇和5

‑

羟甲基糠醛两种化合物测定绿盲蝽对其嗅觉反应,结果表明芳樟醇对绿盲蝽雌虫(p=0.0068,χ2=7.3143)和雄虫(p=0.0038,χ2=8.3768)均具有极显著的驱避作用,在供试的80头雌虫中选择芳樟醇处理后四季豆的比例为33.75%,雄虫比例为32.5%,而5

‑

羟甲基糠醛则对雌虫(p<0.001,χ2=45.2308)和雄虫(p<0.001,χ2=31.2432)均表现出极显著的引诱作用,供试成虫中有75%的雌虫和67.5%的雄虫选择了5

‑

羟甲基糠醛处理的四季豆。

51.表1绿盲蝽成虫对木香挥发物嗅觉反应

[0052][0053]

柱上**代表某一性别成虫对某一挥发物嗅觉反应与对照组差异极显著(p<0.01)。

[0054]

由于绿盲蝽雌雄虫间对于挥发物的电生理、行为学反应相似,因此后续实验不区分成虫性别。根据上述实验结果,测定了5

‑

羟甲基糠醛不同稀释倍数对绿盲蝽的引诱活性。由图5可知,5

‑

羟甲基糠醛对绿盲蝽引诱作用与浓度间并非线性关系,相比于对照组,其原液(p=0.0285,χ2=4.8000)与100倍稀释液(p<0.001,χ2=16.0000)均表现出显著或极显著引诱作用,选择反应率分别为51.43%和70.59%。

[0055]

根据上述实验结果,选择对绿盲蝽具有驱避作用的芳樟醇,测定了其对两种常见害虫的驱避作用。如表2所示,芳樟醇对q型烟粉虱、赤拟谷盗均表现出极显著的驱避作用,处理组选择反应率分别为32.31%和25.00%。

[0056]

表2芳樟醇对q型烟粉虱、赤拟谷盗的驱避作用

[0057][0058]

根据前述实验结果,选择对绿盲蝽具有引诱作用的5

‑

羟甲基糠醛,测定了其对两种常见害虫的引诱作用。如图6、图7所示,5

‑

羟甲基糠醛原液(p<0.001,χ2=84.5000),10倍稀释液(p<0.001,χ2=30.1538),100倍稀释液(p<0.001,χ2=74.3226)诱捕虫量均显极著高于对照组。1000倍稀释液诱捕数量与对照相比差异不显著(p=0.5449,χ2=0.3665)。然而该化合物未对赤拟谷盗产生显著引诱作用(p>0.05)。

[0059]

根据上述实验结果,选择芳樟醇原液和5

‑

羟甲基糠醛100倍稀释液组合成“推——拉”策略,测定其对绿盲蝽嗅觉选择的影响。由表3可知,使用了“推——拉”策略处理组四季豆上取食的虫量极显著低于空白对照(p<0.001,f值=52.9410)和芳樟醇对照(p=0.0013,f值=18.2860),但与5

‑

羟甲基糠醛对照组无显著差异(p=0.0678,f值=2.8820)。处理组黏虫板上虫量显著高于芳樟醇对照(p=0.0111,f值=20.00),极显著高于空白对照(p=0.0026,f值=45.00),但与5

‑

羟甲基糠醛对照(p=0.2477,f值=1.8290)无显著差异。

[0060]

表3“推——拉”策略对绿盲蝽寄主选择和诱捕效果的影响

[0061][0062]

表中数据为平均数

±

标准误;不同大小写字母分别代表处理与不同对照间四季豆或黏虫板上成虫数量差异极显著(p<0.01)和显著(p<0.05)。

[0063]

根据前述实验结果,防治q型烟粉虱的“推——拉”策略组合为芳樟醇与5

‑

羟甲基糠醛原液。由表4可知,处理组棉叶上烟粉虱数量显著低于空白对照组(p=0.0304,f值=5.061),只有芳樟醇和只有5

‑

羟甲基糠醛对照组间无显著差异(p=0.6490,f值=0.351)。处理组(p=0.0111,f值=47.035)和只有5

‑

羟甲基糠醛对照组(p=0.0038,f值=10.443)白板诱捕虫量显著高于空白对照。

[0064]

表4“推——拉”策略对q型烟粉虱寄主选择和诱捕效果的影响

[0065][0066][0067]

表中数据为平均数

±

标准误;不同大小写字母分别代表处理与不同对照间棉叶或黏虫板上成虫数量差异极显著(p<0.01)和显著(p<0.05)。

[0068]

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1