一种手动轻型插秧机

1.本实用新型涉及一种插秧机,具体为一种手动轻型插秧机,属于农具领域。

背景技术:

2.由于农田的不规则地形,和耕地的地理环境,一般的插秧机在面临复杂的农田播种时,往往不能很轻松的进行播种,要采取人力和机器的共同播种方式,增加了人力劳动投入,如果在丘陵地带,插秧机的驱动轮不容易翻越田埂,便要全部采取人力播种,给播种大大的增加了难度。

3.我国农村现状,大多数青壮年外出务工,留守者多为老幼妇孺,人力插秧费时费力,效率低下,大型插秧机又不便操作且插秧机本身非常昂贵。

4.为适应当前国内耕地需求,解放劳动力,改变以往弯腰插秧的传统模式,目前市场上的插秧机价格昂贵,分秧能力不强,均匀度不高容易勾伤秧苗不能普及一般家庭使用,故设计出一种简单易操作,价格廉价的插秧机急需解决。

技术实现要素:

5.本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种手动轻型插秧机,采用双行人力后退式,动力以及行走都用人力驱动,传动主要靠链条传动,整体机构采用整体式、取秧口采用秧针垂直分秧,取秧方式采用旋转式取秧机构,插秧方式采用传统的直插方式,从而解决上述问题。

6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种手动轻型插秧机,它包括机架、送秧部件、插秧机构、放秧装置、压秧部件、底座、捏秧片、传动轴,机架与底板相连,机架上安有放秧装置、送秧部件、压秧部件、插秧机构、捏秧片、传动轴。以链条为传动方式,通过人力摇动来实现送秧机构和插秧机构的运转,通过链轮带动轴转动,轴带动连杆进行运作,连杆带动插秧爪和转盘完成夹秧和插秧的动作,其中夹秧的动作又由限位块实现,插秧的动作由压秧叉和捏秧片共同完成。

7.本实用新型主要解决插秧机传动和插秧部分的问题,在传动系统和插秧系统中主要是人力作为动力,在传动系统中以链条为传动方式,通过人力摇动来实现主动轮的转动通过链条的传动实现分秧机构和插秧机构的运转。

8.在插秧系统中,采用连杆结构传动的方式通过链轮带动轴转动,轴带动连杆进行运作,连杆带动插秧爪和转盘完成夹秧和插秧的动作,其中捏秧的动作由捏秧片来完成,插秧的动作由插秧手和拨秧板共同完成。

9.送秧机构的作用是将秧苗送到秧门处,一般大型的插秧机,因为秧箱存秧量大有专门的推秧结构,小型的人力插秧机都是重力作用下秧苗自动降落到秧门处。有送秧机构的插秧机在作业的时候比较稳定,几乎没有漏秧的情况发生。而人力插秧机多数采用自然掉落的方式,稳定性和均匀度都比较差。本设计采用专门的分秧针,在秧门和分秧针的共同作用下分出的秧苗多在2~3株。

10.与传统插秧机相比,将固定送秧叉设计成活动式,灵活性强,有一定的吃秧余量,尽量避免秧苗被撕裂,减小伤秧率,而且在勾秧瞬间减小漏秧率;由于本插秧机的插秧装置的插秧手由曲柄连杆机构带动,插秧手工作是呈弧线运动,即当其向下将禾秧插入地里后,需运动一段距离才从地里抬起,因此不会将刚插下的禾秧带出,因此,不会造成浮秧少株。

11.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该种插秧机采用双行人力后退式,动力以及行走都用人力驱动,结构紧凑、体积小、重量轻,可以实现复杂地形的耕田进行耕种,且操作简单,节省人力,大大增加了插秧的工作效率,本实用新型不但适应性强、插秧效果好,而且本身的制造成本较低,适宜一般农家购买使用。

附图说明

12.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

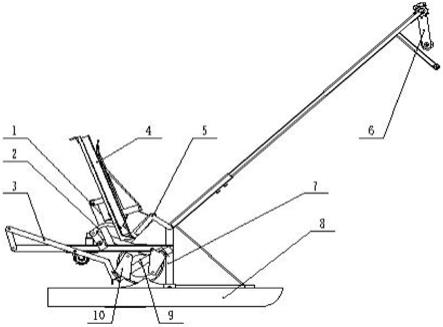

13.图1为本新型插秧机的一种实施方式结构示意图;

14.图2为图1所示插秧机的俯视图;

15.图3为机架结构主视图;

16.图4为机架结构俯视图;

17.图5为放秧装置主视图;

18.图6为放秧部件左视图;

19.图7为送秧部件立体图;

20.图8为压秧部件立体图;

21.图9为传动轴部件主视图;

22.图10为传动轴部件右视图;

23.图11为插秧结构主视图;

24.图12为插秧机构立体图;

25.图13为捏秧片部件立体图;

26.图14为底座结构立体图;

27.图15为送秧叉和连杆的结构示意图。

28.图中:1机架、2送秧部件、3插秧机构、4放秧装置、5压秧部件、6操作手柄、7深浅调节杆、8底座、9分秧针杆、10捏秧片、11摇臂、12链条、13轴承套、14凸轮套、15拨秧片、16放秧板、17挡根板、18支架、19送秧叉、20套筒、21连杆ⅰ、22压秧叉、23卡钉、24限位板、25转盘、26主动轴、27小链轮、28大链轮、29机架连接板、30链轮、31插秧手、32连杆ⅱ、33传动轴、34限位块、35拨钉。

具体实施方式

29.下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

30.如图1至图14所示,本实施例的手动轻型插秧机包括机架1、送秧部件2、插秧机构3、放秧装置4、压秧部件5、底座8、捏秧片10、传动轴33,机架1与底板8相连,机架1上安有放秧装置4、送秧部件2、压秧部件5、插秧机构3、捏秧片10、传动轴33。

31.机架1包括操作手柄6、深浅调节杆7、摇臂11、链条12、凸轮套14、拨秧片15,拨秧片15装在浅调节杆7上,操作手柄6装在摇臂11上,操作手柄6和凸轮套14装在深浅调节杆7上;摇动操作手柄6,通过链条12带动小链轮27和大链轮28转动,机架是整个插秧机主体结构,考虑全部为人力驱动故质量不应太重,机架和底板的连接方式为整体式。

32.送秧部件2包括送秧叉19、套筒20、连杆21,送秧叉19装在连杆ⅰ21上,送秧部件2的作用是将秧苗送到秧门处,本设计采用专门的分秧针9,在秧门和分秧针9的共同作用下分出的秧苗多在 2~3株,作业的时候比较稳定,几乎没有漏秧的情况发生。

33.插秧机构3包括轴承套13、链轮30、插秧手31、连杆ⅱ32、传动轴33,轴承套13、链轮30装在传动轴33上,连杆ⅱ32装在插秧手31上,插秧手31所在的连杆机构连接大链轮28所在的轴33,当插秧手31在捏秧片10转动到最下面的时候接秧,然后再往下运动经过拨秧板15,因为在捏秧片 10的时候秧苗方向是水平的,在拨秧板15的作用下,变为竖直的,在用秧叉插入土里完成插秧动作。

34.放秧装置4包括放秧板16、挡根板17、支架18,放秧板16和挡根板17焊接在支架18上。

35.压秧部件5包括连杆ⅰ21、压秧叉22和卡钉23,压秧部件5与送秧部件2通过卡钉23连接。

36.捏秧片10包括限位块34、拨钉35,捏秧的动作由捏秧片10来完成,转盘25连接的是小链轮27 所在的轴33,转盘25正面两端连接的是捏秧片10,背面连接的是限位板24,在轴的转动过程中,捏秧片10活动的夹片在靠近秧门的位置时候在限位板24的作用下张开夹取秧苗,离开的时候闭合,因为转盘25连接两个捏秧片10,转盘25转动一周会有两次夹秧苗的动作,周而复始。

37.传动轴33包括分秧针杆9、限位板24、转盘25、主动轴26、小链轮27、大链轮28、机架连接板29,分秧针杆9和限位板24装在转盘25上,转盘25、大链轮28、小链轮27和机架连接板29依次装在主动轴26上,分秧的动作是由秧针9来完成的,在放秧装置4中秧苗因为惯性向秧门方向移动,在秧门处有秧针9在弹簧作用下垂直向下把秧苗送到捏秧片10的位置。

38.该插秧机以底板10为承载浮体,支承机器的全部重量,不设行走装置,作业时由人力牵引,使底板在泥面滑行。

39.具体地,在上述实施例中,勾秧的原因是水田过旱或者是水田水位过浅,或者是秧根过干,这样在插秧过程中当秧叉把秧苗插入土中,因为过干,容易缠绕在秧叉上,这样就发生了秧苗被二次带回的现象,解决办法是秧苗适当的浇水,田地保持适当的湿润性。

40.具体地,在上述实施例中,为解决分秧针9和捏秧片10在插秧过程中对秧苗造成伤害,连接秧针的部件上的弹簧拉力不应太大,捏秧片10上的动态夹片夹秧部分采用橡胶等软质材料,插秧手上面秧苗接触部分也要采用橡胶,保证秧苗的成活率。

41.与上述实施例提供的一种手动轻型插秧机相对应,本技术还提供了一种插秧方法的实施例,所述方法包括:以人为动力抓着拖杆后退运动同时另一只手摇动操作手柄6,通过链条12带动小链轮27 和大链轮28转动,经链传动将动力传递到分秧机构,然后通过插秧手31和送秧叉19的对接,模仿人的动作,把秧苗插到地里,完成插秧动作。

42.具体的,放秧时一只手抓住秧苗的根部,解开后顺势轻甩一下甩掉夹在秧把中间断秧及杂物,同时对交叉秧苗甩整直、放秧时根部向内叶向外平铺在放秧板上放秧后顺手

挪按均匀不要将秧卡得太紧,这样有利于秧苗自动下滑加秧时看压秧片上保持有一小把秧就提前加秧苗不可等插完再加秧。

43.因此,本实用新型插秧机与传统插秧机相比,将固定送秧叉设计成活动式,灵活性强,有一定的吃秧余量,尽量避免秧苗被撕裂,减小伤秧率,而且在勾秧瞬间减小漏秧率;由于本插秧机的插秧装置的插秧手由曲柄连杆机构带动,插秧手工作是呈弧线运动,即当其向下将禾秧插入地里后,需运动一段距离才从地里抬起,因此不会将刚插下的禾秧带出,避免浮秧少株;与秧苗接触部分采用橡胶等软质材料,增加与秧苗的接触面积,防止形成剪切现象从而减小伤秧率。

44.以上的仅是本实用新型的实施例,方案中公知的具体结构和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本技术要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1