一种食用菌菌丝体连续发酵方法

1.本发明属于食用菌制备领域,具体涉及一种食用菌菌丝体连续发酵方法。

背景技术:

2.食用菌是我国重要的经济作物。改革开放以来,我国食用菌产业迅速发展,产量从1978年的5.8万吨快速增长到2019年的3933.87万吨,占全球总量70%以上。食用菌产业快速发展为我国经济、社会发展做出了重要贡献,在提高人民群众收入、安置富余劳动力、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。

3.在食用菌生产方面,目前生产方式主要为人工栽培,生产周期长(一般40-60天)、生产效率低。采用深层液体发酵方式可以大幅降低食用菌生长周期,产能是固态培养的2-3个数量级,发酵成本显著下降。随着食用菌深加工技术的突破,食用菌产业得到了快速发展,而发酵食用菌蛋白可以革新传统劳动密集型和资源消耗型菌菇生产模式,以更少的土地资源和更高效的产能取代菌菇生产。另外,随着全球几大素肉品牌企业“植物替代蛋白”渗透效应的强化和人们对健康食品需求的提高以及饲料蛋白资源的稀缺,未来食用菌蛋白开发和应用潜力巨大。

4.目前国外内食用菌菌丝体产业化应用较少,规模化放大发酵更是少见。研究报道主要侧重于配方优化和发酵条件优化,很少对发酵模式进行深入研究。本专利采用连续发酵工艺实现高转化率和高生产强度的食用菌菌丝体发酵,并以半连续发酵模式启动以强化菌丝体活性,提升连续发酵稳定性和强度,解决了传统单批次发酵和半连续发酵的生产效率问题。

技术实现要素:

5.发明目的:本发明所要解决的技术问题是针对传统单批次发酵和半连续发酵的生产效率问题,提供一种实现高转化率和高生产强度的食用菌菌丝体的生产方法。

6.为了实现上述目的,本发明采取的技术方案如下:

7.一种食用菌菌丝体连续发酵方法,包括如下步骤:

8.(1)采用摇瓶制备食用菌菌丝体种子液;

9.(2)将步骤(1)培养得到的食用菌菌丝体种子液,转接到发酵罐中进行半连续培养,每批次待发酵残还原糖降至1-5g/l时,排出一部分发酵液,并补充新的补料培养基,按照相同发酵方式培养3~6批次;

10.(3)在步骤(2)每批次半连续培养排出的发酵液中,补入发酵培养基,进行连续发酵即得。

11.具体地,所述的食用菌菌种为平菇、双孢菇、蟹味菇、姬松茸、秀珍菇、猪肚菇、鳞盖口蘑、茶树菇、榆黄菇、红蜡蘑、牛舌菇、牛排菇、香菇、杏鲍菇、金耳、银耳、羊肚菇或金针菇中的任意一种。所述的食用菌菌株均为市场可以直接购买得到的品种。

12.优选地,步骤(1)中,食用菌菌丝体种子培养基组成为:黄豆汁10-30g/l,玉米浆

10-30g/l,葡萄糖15-25g/l,mgso

4 0.2-1g/l,feso4.7h2o 0.02-0.08g/l,kh2po

4 0.2-1g/l,vb

1 0.01-0.05g/l,ph=6.0。

13.优选地,所述的黄豆汁采用豆粉蒸煮取汁获得,将豆粉煮沸20-40min,四层纱布过滤,取滤液配制培养基。

14.优选地,步骤(2)中,半连续培养过程采用的发酵培养基和补料培养基组成均为:折算含糖量为15-30g/l的糖蜜,玉米浆10-25g/l,高纤维原料颗粒0.5-5g/l,硫酸铵 2-5g/l,mgso

4 0.2-1g/l,feso4.7h2o 0.02-0.08g/l,kh2po

4 0.2-1g/l,vb

1 0.01-0.05g/l, ph=4.2-6.5。

15.优选地,按照10-25%v/v接种量将食用菌菌丝体种子液转接到发酵罐中进行半连续发酵培养,发酵罐装液量为60-75%v/v;搅拌转速50-300r/min,优选200-250r/min,温度24-28℃,通气量1000-2400l/h(通气比例为0.4-1.5l/l/min),压力0.06-0.1mpa,采用氨水调控ph值为4.2-6.5;待发酵残还原糖降至1-5g/l时,排出20-80%体积(优选50-60%)的发酵液,并补充相同体积的新的补料培养基,进行后续的连续发酵。

16.优选地,步骤(3)中,连续发酵培养采用的发酵培养基组成为:折算含糖量为 15-30g/l的糖蜜,玉米浆10-25g/l,高纤维原料颗粒0.2-2g/l,硫酸铵2-5g/l,mgso

4 0.2-1g/l,feso4.7h2o 0.02-0.08g/l,kh2po

4 0.2-1g/l,vb

1 0.01-0.05g/l,ph=4.2-6.5。

17.优选地,步骤(3)中,连续发酵进料速度控制在0.2-0.8l/h,维持发酵罐还原糖2-3g/l,搅拌转速50-300r/min,温度24-28℃,通气量1000-2400l/h,压力0.06-0.1mpa,采用氨水调控ph值为4.2-6.5。

18.优选地,步骤(3)中,连续发酵菌体浓度维持在14-20g/l,优选16-17g/l;当菌体浓度下降20%以上时停止。

19.优选地,所述的高纤维原料颗粒为玉米皮、秸秆、微晶纤维素或细菌纤维素中的任意一种或两种以上的组合,经粉碎后过40-120目筛所得的颗粒物。

20.有益效果:

21.本发明采用半连续发酵模式可以有效强化连续发酵的启动效率和发酵强度;通过转速和糖浓控制,实现连续发酵高效稳定运行,菌种不易退化,发酵强度和菌体得率较高;采用添加高纤维原料,可以显著提高菌体酶活,维持较高的菌体活性,实现富含高蛋白的生物量。

附图说明

22.下面结合附图和具体实施方式对本发明做更进一步的具体说明,本发明的上述和/ 或其他方面的优点将会变得更加清楚。

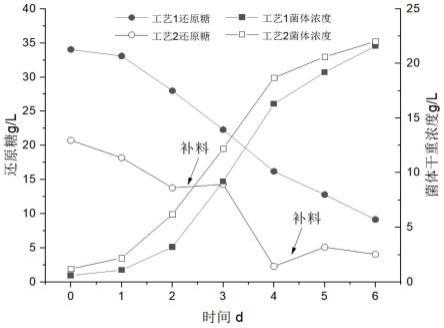

23.图1是实施例5两种工艺还原糖与菌体浓度的变化曲线图。

24.图2是实施例8不同批次的还原糖与菌体浓度的变化曲线图。

25.图3是实施例9不同还原糖浓度对产率影响。

具体实施方式

26.根据下述实施例,可以更好地理解本发明。

27.以下实施例中,黄豆汁采用豆粉蒸煮取汁获得,将豆粉煮沸20-40min,四层纱布过

滤,取滤液。高纤维原料颗粒为玉米皮、秸秆、微晶纤维素或细菌纤维素中的任意一种或两种以上的组合,经粉碎后过40-120目筛所得的颗粒物。

28.实施例1初始糖浓度对菌体得率(菌体与糖的比值)影响

29.菌种:红平菇,由江苏省农业科学院蔬菜研究所提供。

30.种子培养基:黄豆汁10-30g/l(蒸煮取汁),玉米浆10-30g/l,葡萄糖15-25g/l, mgso

4 0.2-1g/l,feso4.7h2o 0.02-0.08g/l,kh2po

4 0.2-1g/l,vb

1 0.01-0.05g/l,ph=6.0;

31.发酵培养基:糖蜜(折算含糖量35g/l),玉米浆25g/l,硫酸铵3g/l,mgso

4 0.6 g/l,feso4.7h2o 0.06g/l,kh2po

4 0.5g/l,vb

1 0.02g/l,ph=4.8。

32.培养条件:每种配方准备6瓶平行样,每瓶装液量150ml,按12%接种,26℃, 180rpm摇床培养。每种配方,在培养2天和4天分别破坏性各取3瓶样,测葡萄糖浓度,并将每瓶发酵液离心清洗一遍后测菌体大小和总干重。检测结果见表1。

33.表1

[0034][0035]

从实验结果看,初始糖浓度较低有利于提升菌体得率(菌体干重浓度与消耗的糖浓度比值百分数),即将初始糖浓度控制5-15g/l,可以实现菌体得率达90%以上。

[0036]

实施例2纤维类介质尺寸和添加量对发酵的影响

[0037]

种子培养基和发酵培养基同实施例1。其他按以下组分添加,并按实施例1条件培养3天,结果见表2。

[0038]

表2

[0039][0040][0041]

从上表可以发现,相比于玉米秸秆而言,采用玉米皮粉末,可以有效提高菌体浓度。将浓度控制在0.5-1g/l之间,菌体产量可提升20%以上。

[0042]

实施例3玉米皮添加对菌体活性的影响

[0043]

菌种采用红平菇。对照组和实验组按实施例1中的种子培养基接种培养,发酵培养基分别按如下对照和实验组发酵培养基。于26℃、220r/min条件下培养9天。结束后,按10%留液量,继续分别补入对照和实验组发酵培养基,相同条件下培养2天。发酵结果如表3。

[0044]

对照组培养基:糖蜜(折算含糖量35g/l),玉米浆25g/l,硫酸铵3g/l,mgso

4 0.6g/l,feso4.7h2o 0.06g/l,kh2po

4 0.5g/l,vb

1 0.02g/l,ph=4.8。

[0045]

实验组培养基:糖蜜(折算含糖量35g/l),玉米浆25g/l,硫酸铵3g/l,mgso

4 0.6g/l,feso4.7h2o 0.06g/l,kh2po

4 0.5g/l,vb

1 0.02g/l,玉米皮(60目筛下物) 1g/l,ph=4.8。

[0046]

表3

[0047]

项目培养9天后的菌体浓度换液后菌体浓度

对照组13.118.12实验组13.2711.27

[0048]

从换液后的菌体浓度结果可以发现,添加玉米皮实验组菌体活性较高于对照组。

[0049]

实施例4不同转速对半连续发酵影响(菌体浓度、形态以及对下批次发酵速率)

[0050]

菌种采用杏鲍菇,由江苏省农业科学院蔬菜研究所提供。种子培养基和发酵培养基同实施例3实验组培养基,罐外定量28l,(按30l体系称量各组分),调ph6,加20ml消泡剂。121℃灭菌20分钟,冷却后按10%接种量(2瓶大摇瓶)通过火焰接入种子罐。200-500r/min(具体按下表控制),通气量2000l/h,罐压0.08mpa,ph4.2-6.5, 26℃培养,每天补充无菌水至刻度线,4天后结束发酵。发酵结束取样检测葡萄糖和菌体干重浓度,结果见表4。

[0051]

表4

[0052][0053]

在发酵过程中,以较低的流速启动,可以获得较大尺寸的菌丝体球和产量。如上表所示,200r/min转速下,菌体产量明显高于400r/min,这可能由于在高剪切力下菌丝体容易断裂,不利于菌体生长。但当以高转速启动,低转速运行,可以适当提高菌体产量,这可能由于初始接入的种子状态呈现的是大小均一的菌丝球,菌丝球的生长需要通过形成菌丝体再繁殖成球,较高转速提供了一定的剪切力,促使菌丝球分散再生长。另外,在发酵后期适当提高转速,可以改善溶氧环境,提高传质效果。

[0054]

实施例5 50l罐常规发酵与补料发酵对比

[0055]

常规发酵基础培养基:糖蜜(折算含糖量35g/l),玉米浆25g/l,高纤维原料颗粒0.5g/l,硫酸铵3g/l,mgso

4 0.6g/l,feso4.7h2o 0.06g/l,kh2po

4 0.5g/l,vb

1 0.01-0.05g/l,ph=4.8。

[0056]

补料发酵培养基:糖蜜(折算含糖量20g/l),玉米浆25g/l,高纤维原料颗粒0.5 g/l,硫酸铵3g/l,mgso

4 0.6g/l,feso4.7h2o 0.06g/l,kh2po

4 0.5g/l,vb

1 0.02g/l,ph=4.8。

[0057]

补料发酵中补料培养基:原糖蜜(稀释1倍后5l,加玉米浆600ml,硫酸铵30g)。

[0058]

菌种采用红平菇。罐外定量28l,(按30l体系称量各组分,工艺1:常规发酵,工艺2:补料发酵,发酵2天补加补料培养基,折算总糖量与工艺1一致),调ph6,加20ml消泡剂。121℃灭菌20分钟,冷却后按10%接种量(2瓶大摇瓶)通过火焰接入种子罐。200r/min,通气量1800l/h,罐压0.08mpa,ph4.2-6.5,26℃培养6天,结束发酵。通过纱布进行固液分离,收集好的菌体倒入50l桶中,加入30l水搅拌清洗10 分钟,再通过纱布分离;重复4次清洗过程。

最后将收集的菌体进行称重,结果见图1 和表5。

[0059]

表5

[0060][0061]

从上表可以发现,补料式发酵速率相对较快,即发酵产率较大;另外糖菌得率有较显著的提升。

[0062]

实施例6半连续发酵留液比例对发酵影响

[0063]

同实施例5工艺2培养方法,待糖降至2g/l以下,按不同比例换液,结果如表6 所示。

[0064]

表6

[0065][0066]

可以看出,适量的留液比例可以明显提高菌体得率和产率,将留液比控制在55%左右较佳。

[0067]

实施例7半连续发酵批次发酵指标

[0068]

参照实施例6的培养方法(留液比例为55%),以换液前的批次为第一批。还原糖降至2g/l以下换液,结果见表7。

[0069]

表7

[0070][0071]

可以看出,换液进行了6批,从第4批开始,菌体得率和产率趋于稳定,稳定期平均值分别为74.8%和0.197g/l/h,因此优选第4~6批次半连续发酵液进行后续的连续发酵。

[0072]

实施例8半连续发酵批次对连续发酵指标

[0073]

在50l发酵罐中开展连续发酵试验,初始装液量30l。采用实施例7的工艺,分别于第一批和第四批发酵菌浓达到17g/l时启动连续发酵。连续流加的发酵培养基为:糖蜜(折算含糖量20g/l),玉米浆22g/l,玉米皮0.5g/l(80目),硫酸铵3g/l, mgso

4 0.4g/l,feso4.7h2o 0.05g/l,kh2po

4 0.4g/l,vb1 0.01g/l,ph=5.0。进料流速0.3l/h。发酵结果如图2所示。

[0074]

从运行效果看,第一批结束启动的连续发酵,还原糖消耗不彻底,尽管后期还原糖浓度呈现下降趋势,但周期较长。而第4批启动的连续发酵,还原糖浓度基本保持在2.5g/l以下,菌体浓度平均值在17.5g/l左右。同时发现,后者发酵工艺整体菌体尺寸偏小,处于2.5-2.9mm区间,而前者发酵工艺菌体外观尺寸较大,一般为2.9-3.3mm。另外,前者菌体平均得率为70%左右,且有较大的糖损。后者发酵菌体平均得率90%以上。

[0075]

实施例9不同还原糖浓度对连续发酵强度(产率)影响

[0076]

在实施例8基础上,发酵408小时后,将连续流加的糖浓度提高至30g/l,流速不变。连续运行5天时间,结果如图3所示。

[0077]

从发酵曲线图上看,将初始糖提高至30g/l时,发酵液还原糖浓度有显著提高的现象,菌体浓度也有明显提高,但发酵2天后,有下降趋势,且菌体浓度维持在19g/l 左右。发酵5天,平均得率为81.8%。这可能由于在较高菌体浓度下,更多的糖转向次级代谢产物,且菌浓较高影响传质效果。

[0078]

本发明提供了一种食用菌菌丝体连续发酵方法的思路及方法,具体实现该技术方案的方法和途径很多,以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1