一种深水网箱网衣生物防污方法与流程

1.本发明属于深水网箱养殖领域,具体涉及一种深水网箱网衣生物防污方法。

背景技术:

2.随着水产养殖业发展和碳汇渔业的提出,养殖业已逐渐转向深远海养殖,除了掌握优质种质资源、保障优质苗种和恢复自然资源外,保护海洋生态环境也尤为重要,其中深远海养殖环境中良好优质的养殖装备发挥重要作用。

3.目前,深远海养殖主要采用网箱养殖的形式,海洋生物在其生存的海洋环境中受限于生态习性和环境因子,对网箱养殖的装备产生影响,如贻贝、牡蛎等贝类、螺赢蜚、藤壸、茗荷等节肢动物、各种藻类、海鞘、苔虫、海锦等动物都会附着在网衣和框架上。这些附着生物对网衣主要产生三个负面影响,一是增加网衣的重量,网箱的负重量增加容易引起网衣的牢固程度下降;二是减小网衣的孔径,使透水性下降,降低水的交换导致箱中氧气含量变低,排泄物和残饵等不易交换出去;三是一些附着生物的尖锐外壳会对养殖鱼类产生伤害,招致划伤感染得病,在高密度养殖胁迫环境下容易传染发病。鉴于上述三个负面影响,导致网箱养殖的管理成本增加、存活率下降、生长速度减慢、病害暴发等,解决海水网箱养殖中的污损生物附着是深远海网箱养殖急需解决的关键问题之一。

4.解决网衣上污损生物附着常用的有物理方法、化学方法和生物方法,物理方法比较典型的是选用铜制网衣,但成本过高,铜元素散失在海水中可能会造成另一种污染,铜对养殖的鱼类是否造成含量超标还有待进一步研究;化学方法多为在网衣上涂抹化学涂料来阻止生物附着,但除对海域造成新的污染外还会对养殖鱼类产生毒害作用,目前已基本不再采用,可见物理方法和化学方法均存在对海域造成二次污染的风险,还会对养殖鱼的品质产生危害指标超标的可能。生物方法虽然不会造成二次污染,但目前鱼种比较单一,除在网箱中采用混养蓝子鱼来清除藻类外,并没有更合适的混养模式,特别是网箱养殖中会对养殖鱼类产生擦伤划伤的贻贝、牡蛎、藤壸、茗荷等动物,仅靠蓝子鱼无法清除,同时海鞘、苔虫、海锦等动物污损附着生物也无法依靠蓝子鱼来达到清除,防除网衣上污损生物效果不理想。因此,开发能有效清除多种污损生物的生物防污方法不仅必要,而且具有重要意义。

技术实现要素:

5.为解决上述技术问题,本发明的主要目的是提出一种深水网箱网衣生物防污方法,根据循证设计思路先了解海域中附着生物的种类和密度,通过实验得出其附着在网衣上的种类和密度,再调查相同海域或相邻海域中摄食附着生物的鱼类,确定这些鱼类的消化系统特征、食性特征和生态习性等,选出既符合网箱养殖条件又能有效摄食附着生物的鱼种,根据上述论证的附着生物特征和天敌生物食性特征确定混养鱼种的种类、个体大小和密度与养殖鱼类混合养殖。

6.为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

7.本发明提出的一种深水网箱网衣生物防污方法,包括以下步骤:

8.步骤一、确定养殖海域中附着生物的特点、种类和数量:参照《海洋生物资源调查》对网箱养殖海域的本底生物资源开展调查,了解该海域网衣附着的污损生物种类,同时对网衣上污损生物取样分析,参照上述《海洋生物资源调查》确定网衣在水面下的污损生物种类,以网衣单位面积上附着的各污损生物数量计算密度;

9.步骤二、根据网衣污损生物的种类和数量,按照养殖鱼种的大小、密度、活动特性及网衣防污要求,确定混养鱼种的牙齿形态持征和摄食习性并选择混养鱼种;其中,所述养殖鱼种为集群巡游型的中上层鱼类,个体大小以不从网衣网目中逃逸为准,且不小于100克/尾(不会攻击或被攻击养殖鱼种),包括中大型鱼类和/或中小型鱼类,所述养殖鱼种的密度为5

–

25kg/m3,且已完全驯化摄食颗粒状配合饲料;

10.所述混养鱼种包括褐蓝子鱼(siganus fuscescens),颌部具有1行门状齿,用于清除藻类;金头鲷(sparus aurata),上下颌前端具有圆锥齿3

–

4对,上下颌两侧臼齿4

–

5列,后部内侧上下3

–

4列各融合成一颗大的臼齿,用于清除脊索动物、腔肠动物、苔藓动物和海绵动物;斑石鲷(oplegnathus punctatus),上下两颌齿愈合成鹦鹉喙状,用于清除软体动物和节肢动物;

11.步骤三、确定所述混养鱼种的放养数量并投放,按照养殖管理要求进行深水网箱养殖,其中所述养殖鱼种的饲养程序正常投饵,所述混养鱼种无需添加饲料,同时定期检查网衣有无破损及其上污损生物附着数量,增加或调整所述混养鱼种的数量和个体大小。

12.作为优选,所述褐蓝子鱼用于清除网衣上附着的各类藻类;金头鲷用于清除网衣上附着的海鞘、苔虫和海锦;斑石鲷用于清除网衣上附着的贝类和节肢动物。

13.作为优选,所述中大型鱼类选自双棘原黄姑鱼、鮸和军曹鱼;所述中小型鱼类选自卵形鲳鲹、鲈、真鲷和千年笛鲷。

14.作为优选,所述贝类包括贻贝、牡蛎,所述节肢动物包括螺赢蜚、藤壸和茗荷。

15.作为优选,确定所述混养鱼种的放养数量时,网衣面积按水面以下2m的网衣深度计,不包括网箱底部,即网衣周长

×

深度2米;

16.污损附着生物以个体数计,当附着的藻类株数占比大于60%时,褐蓝子鱼的投放数量按0.8尾/m2计;当附着的藻类株数低于50%时,褐蓝子鱼的投放数量按0.6尾//m2计;

17.当附着的海鞘、苔虫、海锦的个体数占比大于25%时,金头鲷的投放数量按1.0尾/m2计;当海鞘、苔虫、海锦的个体数小于25%时,金头鲷的投放数量按0.8尾/m2计;

18.当附着的贝类和节肢动物的个体数占比超过50%时,石鲷的投放数量投1.2尾/m2计;当附着的贝类和节肢动物个数低于50%时,斑石鲷的投放数量按0.8尾/m2计。

19.作为优选,所述混养鱼种的个体大小为:褐蓝子鱼30

–

50克/尾,金头鲷50

–

75克/尾,斑石鲷50

–

100克/尾。

20.本发明还提供上述深水网箱网衣生物防污方法在养殖海域污损生物量大和养殖鱼类个体不小于250克/尾的大中型深水网箱网衣防污中的应用。

21.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

22.1、利用不同鱼种的生物学特性和形态学性状,以生物清除污损生物。通常狭义的生物防治是指利用病虫害的天敌等生物来预防植物的病虫害,有关利用鱼类来清除网衣上的藻类之前虽有报道,但均因无法清除海鞘、苔虫、海锦、贝类、节肢动物等污损生物,使得

网衣随使用时间延长仍旧网眼越来越小,附着在网衣上尖锐的贝壳和腾壸划伤鱼体导致感染得病时常发生,说明仅混养一种鱼类是达不到完全清除网衣上污损附着生物的目的。本发明利用多种鱼类消化系统中牙齿不同的形态特征和食性特征混养在深水网箱中来清除网衣上的污损附着生物,延长网衣使用寿命、增加网箱的通透性、减少网衣上附着生物对养殖鱼类的碰擦,改善养殖鱼类的养殖环境,降低管理成本。本发明中混养的3种鱼类分别利用褐蓝子鱼牙齿形似门状,可从藻类根部将其咬断,再吞咽的特性来清除附着在网衣上的藻类;利用金头鲷牙齿中门齿和臼齿均具有较强的研磨、撕扯功能来清除网衣上的海鞘、苔虫、海锦等动物;利用斑石鲷的颌齿愈合成锐利的鹦鹉喙状,可轻松咬碎贝壳类或节肢动物的特性来清除附着在网衣上的贻贝、牡蛎、藤壸等带有坚硬外壳的生物,首次利用金头鲷和斑石鲷作为混养鱼种来清除附着污损生物,取得很好的网衣清除污损生物效果。

23.2、清除污损生物鱼种的规格、密度的确定。褐蓝子鱼多在北方海参养殖池中用来清除绿藻,但褐蓝子鱼适温性较高,在北方低温环境中应用具有水温的局限性,而在南方混养在小型网箱中用来清除网衣上的藻类,受限于养殖鱼类的个体大小,还有无法清除除藻类之外的其他附着污损生物。本发明通过多次现场试验明确多种养殖鱼类在个体大小和养殖密度条件下,在深海大型网箱养殖双棘原黄姑鱼、鮸、浅色黄姑鱼、卵形鲳鲹等多种鱼类中,混养褐蓝子鱼、金头鲷和斑石鲷这三种不同摄食习性和牙齿形态特征的鱼在混养环境中的规格大小和混养密度,起到有效预防网衣上污损生物附着的效果。与不混养这三种鱼的同海域网箱相比,显著提高养殖鱼的存活率和生长率,减轻因网目堵塞需要洗网带来的工作成本,在网箱养殖过程中对保持网衣的通透性、延长网衣的使用寿命、减少养殖鱼类因污损生物导致擦伤感染、降低经营管理成本等都具有积极的促进作用,在大中型深水网箱养殖中具有良好的应用前景。

附图说明

24.图1是实施例中褐蓝子鱼和褐蓝子鱼的牙齿图片。

25.图2是实施例中金头鲷和金头鲷的牙齿图片。

26.图3是实施例中斑石鲷和斑石鲷的牙齿图片。

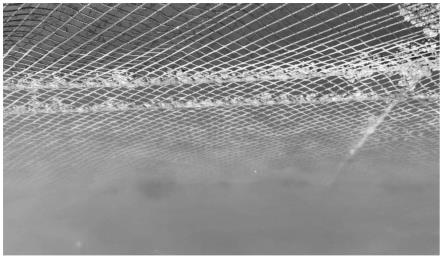

27.图4是实施例中投放3种混养鱼后网衣使用一年后未见污损生物附着图片。

28.图5是实施例中未投放3种混养鱼的网衣使用三个月污损生物附着图片。

具体实施方式

29.下面结合本发明的附图和实施例对本发明的实施作详细说明,以下实施例是在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

30.实施例1

31.本实施例提供一种深水网箱网衣生物防污方法,步骤如下:

32.步骤1、确定养殖海域中附着生物的特点、种类、数量,操作方法为:参照《海洋生物资源调查》对网箱养殖海域的本底生物资源开展调查,摸清该海域可能对网衣进行附着的污损生物;同时对网衣上的污损生物进行取样分析,参照海洋生物资源调查的方法,确定网衣在水面以下2m范围内的污损生物种类和数量,以网衣单位面积上附着的各污损生物的数

量来计算密度。

33.步骤2、根据网衣污损生物的种类和数量,按养殖鱼种的大小、密度和活动特性,根据网衣防污要求确定混养鱼种牙齿的形态持征和摄食习性,选择混养鱼种,被选择的鱼种具有的牙齿特征和清除污损生物的类别如下:

34.褐蓝子鱼(siganus fuscescens),颌部具有1行门状齿(图1),可方便的从藻类根部将藻类切断,食性偏植食性,对藻类幼苗有特殊的喜好,混养褐蓝子鱼的目的主要用来清除网衣上附着的各种藻类;

35.金头鲷(sparus aurata),上下颌前端具有圆锥齿3

–

4对,上下颌两侧臼齿4

–

5列,后部内侧上下3

–

4列各融合成一颗大的臼齿(图2),牙齿具有较强的研磨、撕扯功能,混养金头鲷主要用来清除网衣上的海鞘、苔虫、海锦等动物;

36.斑石鲷(oplegnathus punctatus),上下两颌齿愈合成鹦鹉喙状(图3),十分锐利,可轻松咬碎贝类或海胆等坚硬外壳,肉食性,混养斑石鲷主要用其来清除网衣上附着的贻贝、牡蛎等贝类和螺赢蜚、藤壸、茗荷等节肢动物。

37.根据网箱养殖中具体养殖鱼的种类、活动特性、个体大小和密度,具有如下特征:养殖鱼种属于集群巡游型的中上层鱼类而非恋礁型鱼类,可选择中大型鱼类,也可选择中小型鱼类。本实例选用二口周长为120m的圆形网箱养殖卵形鲳鲹和千年笛鲷,其中一口网箱中混投放平均尾重50g的褐蓝子鱼180尾、平均尾重75g的金头鲷240尾、平均尾重100g的斑石鲷360尾,作为试验网箱;另一口网箱中不放任何其他鱼类,作为对照网箱。混养鱼和养殖鱼个体大小都满足不会从网目中逃逸,并且混养的鱼都已具备清除污损生物能力(包括撕咬啃食研磨等功能)、混养鱼种的个体大小也不会攻击或被攻击养殖鱼类。

38.试验网箱和对照网箱中卵形鲳鲹加千年笛鲷的密度为7kg/m3,养殖的个体平均在100克/尾左右,2个网箱中的鱼都已完全驯化,可摄食颗粒状配合饲料。

39.步骤3、采用生物防污方法在养殖过程中的管理要求,按养殖鱼类的饲养程序正常投饵,无需添加混养鱼种的饲料量;除养殖管理中定期查看网衣有无破损,还需查看网衣上污损生物的附着数量,以便增加或调整混养鱼种的数量和个体大小。

40.经过18个月的养殖,试验网箱未更换过网衣,且18个月后网衣上仍看不到藻类、贝类、节肢动物、海鞘动物、苔鲜动物、海锦动物等痕迹(图4)。而对照网箱已经更换过2次网衣,第1次更换网衣是因为藻类和海鞘、苔虫、海锦等动物过多,网衣超重严重影响水的交换;第2次则因为网衣上附着的贝类和藤壶较多,对养殖鱼体造成严重的擦伤并感染(图5)。可见,选用上述3种不同摄食附着生物的鱼类进行混养能很好的起到生物防治污损生物污损网衣的作用,特别适用于养殖海域污损生物量大和养殖鱼类个体不小于250克/尾的大中型深水网箱网衣防污场合。

41.以上已对本发明创造的较佳实施例进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明创造精神的前提下还可作出种种的等同的变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本技术权利要求所限定的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1